部活動

部活動

クラブ名 |

科学 |

部員数 |

18人 |

主な活動場所 |

生物実験室、めだかガーデン(中庭)、木津川など |

メッセージ |

今年度も新入部員が入り、新たな体制で木津高校科学部がスタートしました。 めだかの品種改良、ムラサキウニの畜養、河川調査、環境保全活動、近隣小学校への出前授業、博物館見学等、幅広く活動しています。 週に2日参加してくれるのであれば他の部活動との兼部も可能です。 |

2019年01月28日

1月26日(土)に精華町のけいはんなプラザで開催された「けいはんな科学体験フェスティバル2019」に木津高校科学部で参加し、地域の子ども達とクマムシの観察会を行いました。10時の開始直後から途切れることなく来場者があり、熱心に顕微鏡をのぞいたり、クマムシの話を聞いてくれました。過去の観察会にも来てくれたというリピーターも多く、自分で持ち込んだコケからクマムシを探す(実際にいました!)子どももいました。部員にとっても顕微鏡の使い方や質問に答えることで、とても良い学びの機会となりました。

2018年08月28日

今年も「クマムシ観察会(やましろ未来っこサイエンスラリー事業)」を実施しました。今年は台風20号の接近で開催が危ぶまれましたが、当日は朝から良い天気となり、予定通り開催することができました。今年は南山城地域の小学生に加え、黄檗中学校サイエンス部の部員も参加してくれました。

暑い中でしたが、約2時間の観察会の中でほとんどの参加者がクマムシを見つけて、高倍率での観察やスケッチを行いました。また、前のモニターを使いながら、乾燥して樽になる様子と加水して復活する様子を実演しました。参加者の中には、自宅周辺のコケを持参して観察する子もいて、見事にクマムシを見つけることができました。

科学部の生徒も顕微鏡の使い方を教えたり、クマムシの種類や特徴を説明したりと、臨機応変に活躍してくれました。今後も地域のイベントと連携した観察会を実施していきたいと思います。

2018年08月17日

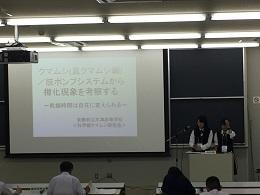

科学部では、8月7日~9日にかけて行われた第42回全国高等学校総合文化祭(信州総文2018)の自然科学部門にて、クマムシの研究発表をしてきました。

1日目は交通機関の影響で、到着が遅れてしまうというハプニングはありましたが、無事に発表をすることができました。3年生にもなると落ち着いたもので、堂々と発表することができました。質疑応答にもよく考えて答えることができており、集大成としてよい発表ができたと思います。

2日目の午前は他の高校の発表を聞き、午後は巡検研修にいきました。

科学部では八ヶ岳の高山植物観察のコースの予定でしたが、残念ながら雨と風が強く、ロープウェイで2200m地点には行ったものの、外を歩くことができませんでした。

3日目は記念講演と生徒交流会、閉会式でした。残念ながら表彰はされませんでしたが、表彰のあった団体の発表などを振り返ると研究のアイデアや実験の工夫、考察の仕方など、目指すべきところが見えたように思いました。

10月末には来年の全総文につながる京都総文祭が開催されます。木津高校科学部も新体制になり、来年も全国にいけるように、まずは京都大会を頑張りたいと思います。

2017年10月30日

2017年10月29日に京都工芸繊維大学で第34回京都府高等学校総合文化祭自然科学部門が開催されました。

木津高校科学部では「1個体の酸欠休眠クマムシ(オニクマムシ)から樽化メカニズムを考察する」というタイトルで、研究発表を行いました。

今年は、生物分野で5つの発表がありましたが、生物分野で優秀賞をいただくことができました。

これで木津高校科学部は生物分野で4連覇することができ、来年の夏に長野県で行われる全国総合文化祭と来年秋に徳島県で行われる近畿総合文化祭の出場権を得ました。

また、最後の2枚の写真は今年の夏休みに宮城県で行われた全国総合文化祭自然科学部門での発表後の写真です。

はるばる宮城県まで校長先生にも来ていただきました。

来年の夏に向け、よい研究ができるようこれからも頑張っていきます。

Copyright (C) 京都府立木津高等学校 All Rights Reserved.