学校生活

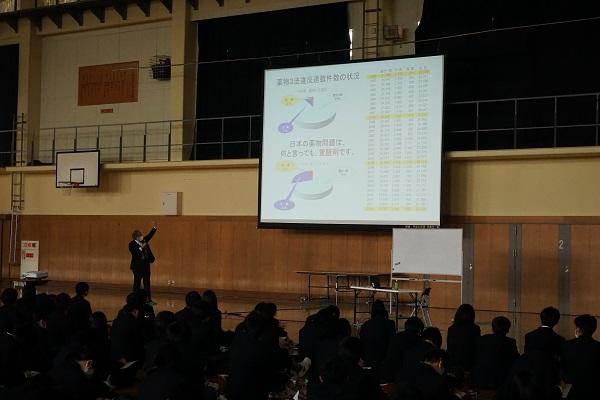

令和3年度 薬物乱用防止講演会を実施しました 2021/04/15

令和3年度 避難訓練を実施しました 2021/04/15

第50回入学式が行われました 2021/04/06

令和2年度 第3学期終業式を行いました 2021/03/19

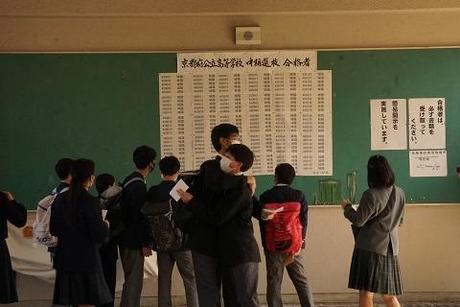

令和3年度入学者中期選抜合格発表を行いました 2021/03/18

令和3年度入学者前期選抜合格発表を行いました 2021/02/24

校内クロスカントリー大会を実施しました 2021/02/24

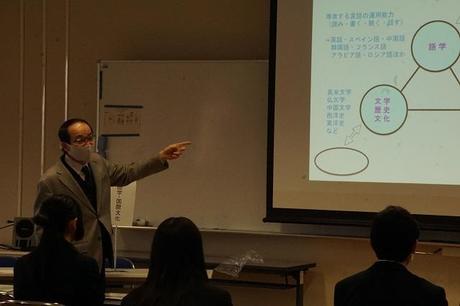

1年生 分野別進路ガイダンスを実施しました 2021/02/03

浴衣の着装教室を実施しました 2020/12/22

令和2年12月22日(火)、高校生伝統文化事業【茶道】体験の一環として「浴衣の着装教室」を実施しました。

茶道では、和服を着ることが多いため毎年実施しています。例年は、夏休み前に実施していましたが、コロナウィルス感染症拡大防止のため延期となっていました。

講師は、森本真由美先生です。3年の「ファッション造形基礎」を選択している生徒(男子4名、女子23名)が対象で、学校が再開した6月以降、約40時間かけて浴衣を完成させました。放課後の補習にも積極的に参加し、自分たちで製作した浴衣を用いて着付けに挑みました。

着装の講習に積極的に取り組み、講師の先生も生徒たちの熱心な姿に喜んでおられました。

浴衣や帯と格闘していた生徒も、着付けが完成するとみな一様に嬉しそうにはしゃいでいました。