1年生を対象に、5月31日(水)にR-CAP解説会が、6月7日(水)にキャリア教育講演会が実施されました。

R-CAPとは、自分の適性や向いている職業・学問分野を知ることができる検査です。5月31日(水)の解説会では、分析結果をどのように有効活用できるか等の説明を受けました。自分の興味・関心と、職業・学問を結びつけることができた1時間でした。ぜひ今後の科目選択や学部選択に活かしてほしいと思います。

その翌週には、キャリア教育講演会が実施されました。今回のテーマは「能動的な学習」。世界各国の大学で学んでいる人々の様子を聞きながら、その人たちと競っていくためには自らの頭で考えていくことが大切だと学びました。講演後の質疑応答では多くの人から質問の手が挙がり、学んだことがさっそく実践できている様子でした。

5月5日(金)こどもの日にイオン高の原店開店10周年の記念イベントとして企画された「高の原音楽祭2017」に出演させていただきました。

普段は利用させていただいている側の私たちですが、今回はお買い物をされているお客様方に私たちの音楽で笑顔になってもらおうという気持ちで部員一同心を込めて全2ステージを務めさせていただきました。

また4月に入部した一年生も高校に入って初めてのステージを経験しました。この時期に一年生だけでの演奏を披露するのは初めてのことでとても緊張していたようですがフレッシュな演奏でお客様より大きな拍手を頂戴しました。

2ステージともプログラムが異なり準備も大変でしたが全部員が一つのステージで輝くことができ充実した本番となりました。

4月24日(月)に、帝塚山大学 現代生活学部食物栄養学科准教授 木村祐子先生にお越しいただき、3年生を対象に3年生応援食 ~バランスの良い食事で体調を整え、受験期を乗り切ろう~をテーマに講演していただきました。

朝食の大切さや貧血予防、菓子パン等の捕食の選び方、試合・試験前の食事についてお話いただきました。その中で、1日のはじまりの食事「朝食」を取ることはとても大事なことで、朝食の質の向上(一品目プラスして食べること)を実践し、確立して欲しいとお話いただきました。

お勧めとしては、昼食に食べるお弁当のおかずを多めに作ってもらい、朝食に食べることで品目を増やすことができるというアドバイスをいただきました。また、食べたものを消化には時間が掛かるので、消化にいいものを試験2~3時間前に食べるのがよいと助言していただきました。自分の食生活をこの機会に改めて振り返り、これから始まる受験期をより良い食生活と生活リズムで乗り切ってもらいたいです。

[生徒感想文]

・今日からすぐに実践しようと思った。自分が今まで食べていたもので今の自分は出来てるし、この今を変えるには一番良い手段だと分かった。食べることが大好きで、管理栄養士を目指している私としては、ものすごくいい機会だったし、職業について知ることもできた。最後に聞いた「私はみんながおいしいと思ったものを食べてほしいから」その言葉に、ほっこりした。栄養を学ぶことで好きなものを食べれないことになってしまうかもしれないと思っていたから。これからはもっと食べることが好きになりそう。楽しいと思えてよかった。

・今日の講義を聞いて改めて食事の大切さと影響の大きさを知りました。いつもとりあえず食べておけばいいくらいの感覚で朝食を食べていたけれど、もう少し品数を増やすなど工夫ができるようにしたいです。また、貧血を予防するために鉄分やビタミンを含んだものを食べることも意識したいです。講義で紹介されたレシピを参考にしたいと思いました。食事をとるときに食品に含まれる栄養素やその効果など今まではあまり考えていませんでした。これからは今日の講義で学んだことを少しでも生かしたいと思います。

・自分は朝ご飯を毎日食べているけど、いつもパンとかで1品だけになってしまっているから、バナナやヨーグルトなどをつけたして腹持ちが良くて、エネルギーをしっかり作れるようなご飯にしたいと思いました。アスリートの方の食事も管理なさっていると聞き、スポーツと食事は大きく関係しているということも学びました。「食べること」は「生きること」という言葉は「食べること」が大好きな自分にとって、とても納得できる言葉だなと感じました。カツなどは試合に勝つという意味でいいものだと思っていたけど実は揚げ物は駄目だと知って驚きました。

・思ったよりも幅広く食は私たちの生活に影響していた。睡眠時間が短いと夜食べたものが吸収しきれないなどの悪い部分も出てくる。デンプンの摂取量が少ないと頭が動かない。最も大切である物質であると知った。私は毎日ご飯を食べるよう心掛けているがパンになってしまう時があったりと、かなり食べる時間も定まっておらず、バラバラなので受験前にしっかりとした食生活を確立させる必要があるなと思いました。夜勉強するので、お腹が空くがあまり脂質の多いものはとらないようにしようと思う。スポーツにも勉強にもエネルギーは必ずいるものなので、自分の身体に合った栄養の取り方をすべきだ。特にこれからはいつもの朝食+ビタミンCを目標にしたいと思う。

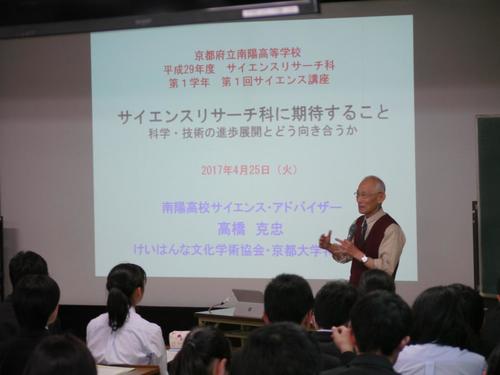

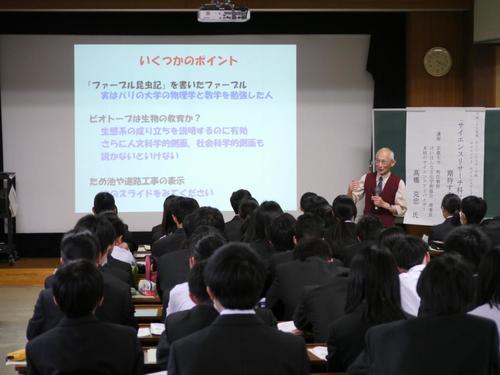

平成29年4月25日(火)7限、サイエンスリサーチ科の1年生を対象にサイエンスプログラムを行いました。

演題 「サイエンスリサーチ科に期待すること」

講師 京都大学 特任教授

けいはんな文化学術協会 理事長

高橋 克忠 氏

本校のサイエンス・アドバイザーでもある高橋先生からは、サイエンスリサーチ科の新入生に対し、科学(サイエンス)には自然科学、社会科学、人文科学の3種類があり、これらの分野はお互いに独立しているのではなく融合領域があるとの説明がありました。そして、この融合領域を学ぶことこそがこれからの世の中とても大切になるとのお話がありました。高橋先生からは、南陽高校にはそのような環境が育っており、高校3年間の中で多くを学び羽ばたいていってほしいと、エールが送られました。

平成29年4月22日(土) 関西文化学術研究都市にある「国立国会図書館関西館」において、本校サイエンスリサーチ科2年生が活用ガイダンス/資料探索実習に参加しました。

本校と国立国会図書館関西館との連携は3年前に始まり、関西館の文献提供課のみなさまのご協力を得て、図書部やサイエンスリサーチ科を中心としたガイダンスや実習が行われています。

今日は国立国会図書館関西館を活用するためのガイダンスに加え、「サイエンスⅡ」において探究活動を進めていくうえで重要となる「資料探索」について実習を行いました。

実習は、いくつかの例題について、実際に複数のデータベースを活用し必要な情報を集めるというものでした。

参加した生徒からは、複数人で使用できる研究室などもあることから、今後「サイエンスⅡ」のゼミ活動において、是非利用していきたいとの声が聞かれました。

保護者の皆様へ(弾道ミサイル落下時の行動について)

標記の件について、本日(4月24日)、生徒に対して周知する予定です。

教室には下記URLのプリントを掲示しております。

http://www.kokuminhogo.go.jp/pdf/290421koudou2.pdf

*参考 「国民保護ポータルサイト」メインページ

http://www.kokuminhogo.go.jp/

平成29年4月19日(水) 15:50から視聴覚室で、平成29年度「留学フェア」が開催され、100名を超える生徒が参加しました。

「世界中の仲間とつながることができるから、ぜひとも積極的に参加してほしい。」

全体説明会は、越野校長のメッセージから始まりました。

その後、企画研究部 国際担当の田中康平先生から、留学の概要や補助事業などについて説明がありました。

さらに、昨年度本校から留学した生徒のうち、3名が代表でミニプレゼンを実施しました。それぞれ現地での体験を交えながら、「ぜひ、留学にチャレンジしてほしい」という想いを伝えていました。

また全体会終了後には、留学経験者による個別相談会も実施され、それぞれの参加者が留学への想いを高めていく機会となりました。

平成29年4月18日(火) 7限、1年生サイエンスリサーチ科対象のオリエンテーションが実施されました。

「サイエンスⅠ」では、情報処理技術や各種実習などを通して、探究活動の基礎を学び、夏季には実習プログラムへ参加、ポスター作成・発表を実施していきます。

越野泰徳校長のプレゼンテーションでは、「普段の授業をピアノの練習曲であるとするならば、サイエンスでの取り組みは演奏曲である」として、ISEF の様子なども紹介しつつ、探究活動をのびのびと楽しく、取り組んでほしいとのメッセージが送られました。

奥西邦弘学科長からは、サイエンスリサーチ科の概要、サイエンスⅠ・Ⅱ・研究の流れやサイエンス講座、ポスターセッションの紹介等の説明がありました。

1年生は次週、本校サイエンスアドバイザーの先生の講演を聴く予定です。

4月11日(火)~14日(木)の3日間、新入生357名に向けて

"1年生ダブルアップセミナー"を実施しました!

「堅楽しい(かたたのしい)」高校生活への第一歩です!

"ダブルアップ"とは本校の伝統や、規律ある落ち着いた学習環境で安心して過ごせるというような良さを表す「堅」い部分と、ともに学ぶ楽しさ、ともに創造する楽しさ、ともに生きる楽しさを表す「楽しい」部分の両方を大切にしながら、成長してほしいという気持ちを込めて、「堅」と「楽しい」の両面(ダブル)を高める(アップ)ということから名付けたものです。

内容として、各分掌部長や生徒会長からのガイダンスを全体会で行いました。また各クラスに分かれ、各教科の学習方法ガイダンスを受けました。最終日にはグループワークを行い、協力して課題を解決する取り組みをしました。