平成28年8月25日(木)2学期始業式が行われました。

校長式辞では、この夏、日本中が熱気に包まれたリオデジャネイロオリンピックについて話がありました。日本選手団の活躍を伝える選手インタビューで、仲間や指導者をはじめ、日本で応援する人々に対して、恩返しの気持ちや、これまでの支援に対する感謝の気持ちを述べる選手が多いことが、互いに力を合わせて望む団体戦での素晴らしい結果につながっているのでは、という内容でした。これから文化祭や体育祭を迎える南陽高校生においても、「自分が褒められてうれしい」とは異なる、「人に感謝されて自分もうれしい」という気持ちが持てるように、互いに力を合わせて取り組んでほしいと激励がありました。

始業式に引き続いて、各分掌部長からの講話がありました。

生徒指導部長から4点注意事項が伝えられました。

1.自転車事故について

1学期に南陽高校では、自転車事故が13件発生しました。これは、昨年1年間の自転車事故の16件と比較すると、事故件数が増加していることが分かります。本日のホームルームで、自転車事故を防止するために、「自転車通学用ヘルメットの着用の推奨について」を保護者に向けて配布しました。9月21日(水)、28日(水)に、本校にて自転車通学用ヘルメット展示・試着会を実施します。また自転車通学の生徒には、1学期に作成した「交通安全マップ」と「交通安全自己チェックシート」を配布し、それぞれ通学路に潜む危険を再確認します。

2.学校周辺の痴漢被害について

1学期に発生した南陽高校周辺での痴漢被害については、現在も引き続き厳重な警戒が必要です。南陽高校生による「通学見守り隊」が、腕章を付けて登下校しており、生徒が自分自身で身を守ることに意識を向けてもらっています。完全下校時間を守り、一人で暗い道を歩かない、イヤホン登校、歩きスマホをしないなど、安全安心な登下校を心がけましょう。

3.いじめについて

文化祭、体育祭の準備期間は、人間関係が深まる時期ですが、同時に様々な人間関係にまつわるトラブルが発生しやすい時期です。学校には相談窓口があるので、一人で悩まずに、SOSを発信してください。

4.盗難事象について

日頃から盗難をさせない環境を作るために、貴重品、私物の管理について自己管理を徹底するように指導していますが、文化祭、体育祭の準備期間については、教室を離れて活動することが多くなるので、特に注意して行動してください。

進路指導部長からは、夏休みの過ごし方について、3年生へは受験に向けた取組ができたか、1、2年生には自主的な学習ができたかについて話がありました。「学校は自分を高める材料の宝庫である」という言葉を用いて、学校での全ての取組みや活動に全力で取組むことが重要だと話されました。

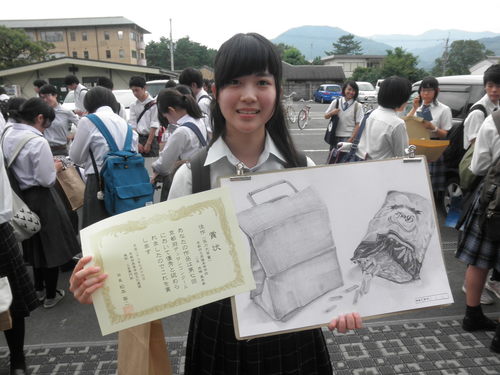

続いて、各部局の表彰式が行われました。テニス部、書道部、吹奏楽部、なぎなた部が収めた優秀な成績を報告し、拍手で栄誉をたたえました。

今年度より文化祭が9月に実施されます。目の前の課題に一生懸命取組み、実り多い2学期にしましょう。

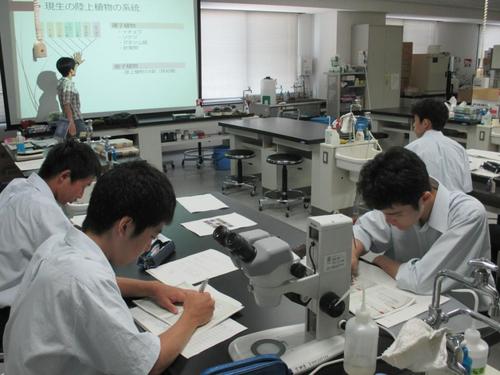

サイエンスリサーチ科1年生8名の生徒たちが8月1~3日に京都府農林水産技術センター(生物資源研究センター)の生命科学実習に参加しました。場所は近鉄新祝園駅からタクシーで10分程度走った自然豊かなところにあり、京都府立大学精華キャパンスが隣接しています。今年も実習を担当してくださったのは京都府立大学大学院生命環境科学研究科(細胞工学研究室)の武田征士先生です。

実習の内容は、モデル植物シロイヌナズナを用いて遺伝子解析技術を学びながら花器官の発生を遺伝子・細胞・器官レベルで理解するというものでした。実習に参加した1年生たちは、高校では体験できない実験(DNA抽出、PCR、電気泳動、電子顕微鏡操作など)に熱心に取り組み、バイオ系の基礎的技術を習得できたことにとてもやりがいを感じているようでした。

ユーモアセンスに長けた武田先生の講義と解説には絶えず笑いを誘うものがあり、研究を楽しむ姿勢だけでなく、研究者としての強い情熱や使命感が伝わってきました。引率した本校の教職員もそのお人柄に魅力を感じて学校に戻りましたが、最先端の研究内容だけでなく、科学者としての在り方や生き方に触れることができることもサイエンスプログラムのおもしろさだと感じています。

今後は各グループで実験データをまとめる作業に入ります。9月下旬にポスター発表ができるように準備を進めていきたいと思います。

8月6日(土曜日)に、サイエンスリサーチ科の生徒を対象にした夏のサイエンスプログラム「植物園実習」を実施しました。受講生は京都大学大学院理学研究科 生物科学専攻 植物学教室 植物系統分類学研究室の布施静香 助教の指導を受けました。

まず午前の部では、布施先生とともに、京都大学理学部植物園を訪問しました。園内には様々な植物が生育しており、これらの植物を直接見て、触れることを通して、その多様性や生育環境を肌で感じることができました。午後の部では、植物園にて採取した植物を用いて、押し葉標本の作成にチャレンジしました。また、多様な植物を整理、分類する手法として利用されている検索表の作成にも取り組みました。

今年度の夏季サイエンスプログラム社会実習は、学校の近隣をフィールドワークし、地域の魅力や見どころをWikipediaを使って世界に発信する「ウィキペディア・タウン」という内容の実習を実施しました。

今回は、先日7月9日(土)に国立国会図書館関西館にて行われた事前実習をふまえた、本実習です。

7月28日(木)朝8時半。強い日差しが照りつける中、いよいよフィールドワークのスタートです。南陽高校から国立国会図書館までの道のりを、「乾谷コース」、「柘榴コース」の2グループに分かれて調査します。NPO法人「精華町ふるさと案内人の会」の皆さま、国立国会図書館の文献提供課の方々にも同行していただき、大勢でにぎやかに出発しました。

乾谷コースのメンバーは、山田川沿いの大阪から伊賀に抜ける旧街道を歩き、乾谷集落へと進みました。

かの徳川家康が通ったといわれる、大阪街道。南陽高校のすぐそばは、近世の幹線道路となっていたのですね。

旧山田荘小学校跡地。明治からの長い歴史をもつ南陽近隣の小学校は、1986年までこの地にありました。

弘法大師にまつわるといわれる、大師堂。中に小さな像があり、皆で覗いています。

ニュータウンの町並みとは全く異なる雰囲気の、ゆったりとした時間の流れる乾谷集落をウォーキングし、国会図書館に到着しました。

柘榴コースのメンバーは、山田川上流側沿いから、柘榴集落を抜けて光台へ向かうルートを歩きました。

南陽高校周辺には、かつて平城京に瓦を供給していた「瓦窯」が多くありました。今は何も残っていませんが、このあたりは古代も現代も最先端の技術研究が行われている地なのです。

「柘榴」の名前の由来となった石がある日出神社。この神社や石にはさまざまな伝説があって...?

(内容はウィキペディア柘榴のページで!)

柘榴の集会所では、自治会長さんから集落の現状についてのお話を伺うことができました。

山中にひっそりと存在する、「西国三十三所石仏」。精華町にいながら西国三十三所めぐりができてしまう!?

里山の美しい棚田の風景を見たあと、山を抜けるとぱっと目の前に広がるのは光台の新興住宅地。

「現実に帰ってきた~」と言いながら、国会図書館へと向かいました。

昼食は国会図書館4階のカフェテリアを利用させていただき、午後からはいよいよ、ウィキペディアで地域の情報を発信へ!

まずは前回のおさらいを、事前実習に続いて青木和人先生から講義いただきました。

編集作業開始。

最初は午前中のフィールドワークの疲れが見える場面もありましたが、次第に生徒たちの活動が熱を帯びていきます。

各班のなかで上手く役割分担・連携を取りながら進めていくことができました。

中には、調査によって得た情報を裏付ける資料を、膨大な巻数の中から発見し、歓声があがるシーンも。

途中、国会図書館文献提供課の職員さまが生徒の希望に応えてくださり、書庫に資料を探しに行く体験をさせていただきました。

「図書館戦争の世界だ!」と目を輝かせて書庫で本を探す生徒たちの姿。

文献研究の入口に立ってみて欲しいという今回の企画に対して、生徒たち自らが積極的に行動を起こした場面となり、職員の方は大変感激しておられました。

編集作業はラストスパートへ。

実習の終了時間が迫る中、驚異的な集中力を見せた生徒たちは、無事、すべての班がWikipediaへのアップロード作業を終えることができました。

自分たちの記事がネット上にアップロードされると、自然と拍手が沸き起こりました。

最後に、各班の成果と、自分たちが編集時に頑張った点を発表し、実習を終えました。

生徒たちが立ち上げ、編集を行ったWikipediaのページは下記から。

今後、多くのウィキペディアンの方々がさらに加筆を加えていってくださり、より充実したページとなることを願ってやみません。

以下、生徒からの感想の抜粋です。

◆簡単に編集・アップロードができる分、文献で裏付けを取らないといけないという点で、情報の責任を感じました。

◆ウィキペディアが個人で編集できるサイトであったことに驚いたし、自分たちが編集した後にすぐに別の人が編集作業を行っていて、世界の人々から見られていることが実感できたのでとても達成感があって良かった。

◆情報の正確さを証明するために、どれだけの時間と労力が使われているのかが分かった。自分たちが使っている教科書や歴史の本は、自分たちが読むまでにたくさんの人が関わって作られているとわかった。

◆昔の歴史が感じられ、徳川家康がこのあたりに関係していることを知ったときは驚きと感動を感じることができました。また、それをウィキペディアに載せるときは、裏を取った情報しか用いることができないので、資料を探したりするのがとても大変でしたが、見つかったときはとてもうれしくて、楽しい実習になりました。

◆世間には、まだまだすごいのに知られていない場所がたくさんあるんだと思いました。本やインターネットに載っていなかったり、あまり有名でないところに関してはまだまだ情報不足なんだろうなと思います。だからこそ、その地域の人や詳しい人が発信していかなければならないのかもしれないと思います。

◆この実習で自分たちで正確かつ客観的な情報を発信することの大切さや重みを感じ取ることができました。このことをポスター発表に出して"伝えて"いきたいです。

今回の実習は、地域の多くの方々のご協力と連携があって成立したものでした。

本当にありがとうございました。

今後も、地域のさまざまな団体さまと、高校生が一緒になり、新しい活動を生み出していく取り組みに、積極的に挑戦していければと思います。

次は10月・12月に今回学んだことをポスターの形で発表します。生徒のポスターの出来上がりに、是非、ご期待ください。

夏休みの3日間、サイエンスリサーチ科第1学年18名の生徒たちが、異文化理解や異文化コミュニケーションの重要性を学ぶため、グローバルコミュニケーション実習を行いました。

1日目(7月28日):同志社大学グローバル・コミュニケーション学部 日本語コースの留学生と合同ワークショップ

まず最初に、同大日本語コースの須藤潤助教から日本に住んでいる外国ルーツの住民の現状について学びました。また、正しい日本語も災害時など命に関わる場合は、もっとわかりやすい表現に言い換える必要があることも学びました。その後、留学生と生徒が5、6人でグループになり、、「日本で文化の異なる人と友人になるには?」というテーマで、友人との距離感や誰との約束を優先するかなど身近な話題で意見交流し、文化が異なる人たちとどのように共生できるかを考えました。

2日目(8月1日):JICA関西(神戸)訪問

途上国の開発問題に目を向け、JICAの実施している国際協力事業についての理解を深めました。フィジー共和国で日本語教員として活動されていた隊員の方の体験談から、「豊かさとは何か」について考える機会を持ちました。昼食はJICA食堂で8月のエスニック料理・ケニア料理を体験しました。

3日目(8月2日):せいかグローバルネット「にほんご学習室」参加

精華町在住の外国人の方が参加される日本語教室を本校LL教室で実施しました。グループに分かれて、自分たちが興味を持っていることについて日本語と英語を交えて交流しました。どうして日本に来たか、日本で困っていることは何か、どんな音楽が好きかなど色々な質問をしながら共通の話題を見つけ、異文化に対する理解を深めることができました。

生徒の感想を紹介します。

・自分とは異なる意見を持つ人と話すことの楽しさがわかりました。

・日本は輸入依存国で、発展途上国がなくなったら、自分たちの生活は大きく変わってしまうことが分かりました。青年海外協力隊の方の話を聞きながら、自分の意見や思っていることはどんどん口に出すべきだということ、自分で考えて意見を持つことが大切だと分かりました。

・真の国際人とは外国語が話せる人ではなく、文化の異なる相手とも理解し合おうという気持ちがあり、そのために努力することができる人だと思った。

また、インタビュー形式のメッセージも届きましたので、どうぞ、御覧ください。

Q1.初めての海外へのフライトが27時間、乗り換え2回でしたが、問題なくうまくできましたか。

Q2.ガーナの空港に到着した時の、最初の気持ちは?

Q3.食事はどんなものを食べていますか。

Q6.活動先でどのような活動をしていますか。

午前は最初の二週間は違う学校の壁のペインティングをしました。

その次の週の1週間の午前は本棚と椅子づくりをしました。

次の週の1週間の午前は本棚づくりをした学校の子供達に勉強を教えます。

私を入れて13人います。

Q9.ガーナで見つけたおもしろいもの(日本とここがちがう!など)は。

そして横から抜かすのも普通です。

また、お互いに知っている人が多いらしく、挨拶がわりのクラクションをすごく鳴らします。

Q10.これからの現地活動に向けて抱負など。

タイトル:My Bookつくったよ!

7月29日(金)午後から、装丁家の中尾エイコ先生をお招きし、図書館で「製本講習会」を実施しました。参加者は、図書委員の整備マイスター班6名を含む希望者30名。先生お手製の絵本キットを使って、一から本を作りました。まずは、2枚重ねて半分に折った紙の折目を糸で綴っていきます。生まれて初めての作業に、みな悪戦苦闘。しかし、3時間後に仕上がったカラフルな表紙のMy Bookに大満足!図書館が笑顔であふれました。

図書整備マイスター班は、この講習で学んだことを活かして、今年も保育所の絵本の修理ボランティアを頑張ります。

寄せられた感想

・1冊の本にこれだけの力と労力が使われているなんて知らなかった。

・本は読んでも楽しいですが、作り方を知っているとより楽しみながら読めると思う。

・製本の楽しさを知ることができた。布や紙を見るのも楽しくなりそう。 ほか

7月19日(火)放課後、図書委員会が運営する図書館座談会"おとなとしゃべろう"を行いました。今回のテーマは「留学」。お招きしたのは、高校1年の夏から1年間アメリカに留学した経験をお持ちの英語科 大橋早苗先生です。座談会では、留学初日のカフェテリアでの緊張したシーンや、英語がいつごろ聞き取れるようになったのか、どんなお土産が人気だったのかなど自らの経験を交えて、生徒たちの質問に答えてくださいました。

大橋先生の「どうしようと迷っているなら、行った方がいいよ!」という明るく元気なエールに、一歩を踏み出せない人も、留学を直前に控えた人も、迷いや不安が吹き飛んだのではないでしょうか。みんな笑顔で会を締めくくることができました。

報道等でもご存じのとおり、最近、スマートフォン向けゲームを行い、交通事故に遭ったり立入禁止区域に入るなどのトラブルが深刻化しています。

南陽高校では、これまでにも保護者のみなさまのご協力の下、スマートフォンや携帯電話の適切な取扱いについて指導をしてまいりました。

生徒のみなさんについては、スマートフォン等の使用に係る規則やルールを守り、個人情報の流出や対人トラブル等には十分気をつけ、自己の安全確保に十分留意してください。また保護者のみなさまにおかれましては、お子様のスマートフォンや携帯電話の適切な取扱いについて、改めて御理解と御協力をいただきますよう、よろしくお願いいたします。

【参考】

○内閣サイバーセキュリティセンター

http://www.nisc.go.jp/

○位置情報ゲーム「ポケモンGO」に関する注意喚起について(内閣サイバーセキュリティセンター)

http://www.nisc.go.jp/active/kihon/pdf/reminder_20160721.pdf

今年度の夏季サイエンスプログラム社会実習は、学校の近隣をフィールドワークし、地域の魅力や見どころをWikipediaを使って世界に発信する「ウィキペディア・タウン」という内容の実習を行います。

7月9日(土)の事前実習は、国立国会図書館関西館を訪問させていただき、ウィキペディア利用の意義について、図書館での資料検索について、ウィキペディア編集の方法についての講義と演習を行いました。

「ウィキペディア・タウン」の実践をされている青木和人先生からの講義。

Wikipediaは誰でも編集ができるツールであり、これを利用することでさまざまな発信をしていくことができることをお話しいただきました。それゆえに、利用時には注意しなければならないということ、編集時には著作権の侵害等に気をつけなければならないことも講義いただきました。

国立国会図書館関西館・文献提供課の伊藤響先生からの講義。

図書館での資料検索は、意外とコツがいるものです。大学の研究では資料検索の技術が求められますが、そのレクチャーをきちんと教わるか教わらないかで研究進度にも大きな差が生まれます。

今回は研究の入口として、やさしく資料検索の方法を教えていただきました。高校生のうちにこのような講義を受けられるのは、大変貴重な経験になったと思います。

この2つの講義の後、Wikipedia編集の練習として、Wikipedia南陽高校のページを編集しました。

自分たちの学校のことを発信するということで、学校紹介のパンフレットを参照したり、文章の表現を考えたり...

和気あいあいと、そして真剣に取り組む様子が見られました。

今回の編集の成果は、Wikipedia南陽高校のページにアップロードされています。

(まだまだこれからも編集を続けていく予定です。)

最後に、次回7月28日(木)の本実習のフィールドワークに向けて、学校近隣の集落「乾谷」と「柘榴」の資料探しを行いました。

28日にガイドでお世話になるNPO法人「精華町ふるさと案内人の会」の皆さまにも駆けつけていただき、生徒たちの資料検索のお手伝いをしていただきました。

28日は、4つの班が2グループずつ、「乾谷」と「柘榴」のフィールドワークを行い、その成果をウィキペディアの記事にします。

さて、どんな記事が出来上がるでしょうか。

どうぞお楽しみに。

N-CAPは現在、インバウンド事業にチャレンジしようとしています!

南陽高校生ならではの外国人旅行者向けツアーを企画して、

木津川市、精華町、そして南陽高校の魅力を体感してもらおうと計画中です。

9月には、ツアー第1回目を実施すべく、頑張っています。

その調査活動の一環として、本日は南陽高校から歩いて5分の「福寿園CHA遊学パーク」にお邪魔しました。

お茶についてのさまざまなお話をうかがい、施設を見学さてていただき、

日本茶の奥深さと、これからの可能性を強く感じることができました。

また、インバウンド事業へのアドバイスをたくさんいただくこともできました。

お忙しい中御対応いただき、本当にありがとうございました!

私たちの手作りツアーには、「お茶」もからんできますよ!

お楽しみに!