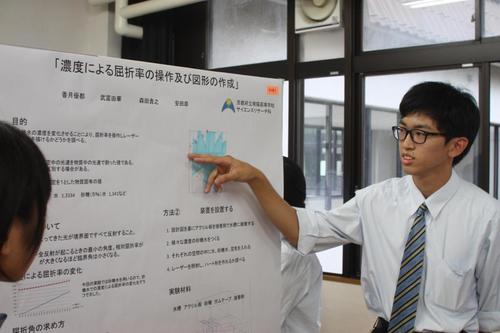

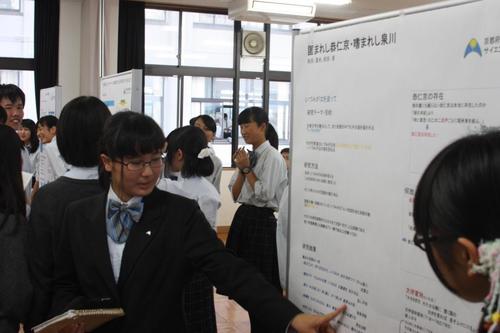

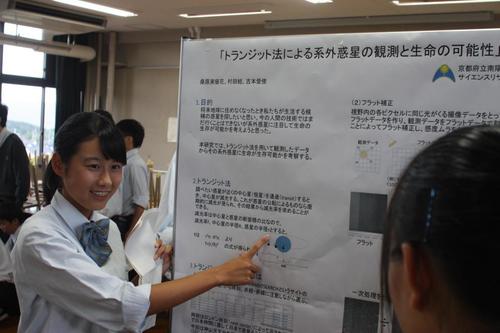

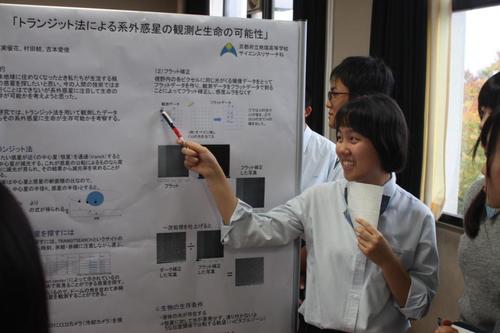

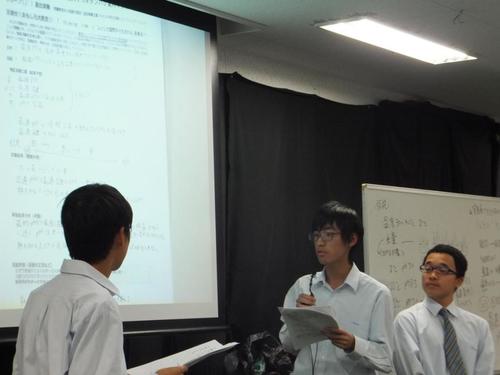

サイエンスリサーチ科の2年生が、半年間サイエンスⅡの授業の中で取り組んできたNGSゼミ(南陽グローバルサイエンスゼミ)の校内ポスター発表を実施しました。サイエンスリサーチ科の2年生どうし、また、1年生が2年生の発表を聴くことで、お互いに良い刺激を受けることができました。

これらの発表は、今後、11月12日(土)に実施される「京都サイエンスフェスタ」(主催:京都府教育委員会等)や、12月17日(土)に実施する「南陽フォーラム」(主催:南陽高校)で、外部に向けて発表します。

【生徒の感想】 (2年生)

・他のグループの発表が聞けたので、どんなことを調べているのか、実験しているのかがわかった。他のグループのポスターの作り方や発表の仕方で良いなと思ったところを参考にしたいと思いました。

・質問や感想をもらうと、自分たちだけでは思い浮かばなかったアイデアや客観的な目線からの意見がたくさん聞けて、今後の活動の参考になりました。

・自分たちが研究したことを堂々と発表しているみんなの姿がとてもかっこよく見えました。全体的に去年の発表よりも内容が濃いものになっていた。今回のポスターセッションは、とても良い経験になりました。

・発表するとき、黙々と話すだけではなく、例を入れて問いかけたり、相手の目を見たり手振りを付けながら説明することで、難しい内容でもわかりやすく発表できると感じた。

・文系、理系のどちらにおいても、レベルの高いテーマで発表できていたと思う。それぞれ今後も活動が続くと思うけれど、最終目標をしっかり決めて頑張っていきたい。

・文系のグループでも、グラフなどを用いて論理的な説明までしっかりしていたので、私たちのグループも、次回までにきっちりとした状態で発表に臨みたい。

・1年生からの質問では、自分たちは「分かってもらえるだろう」という前提でちゃんと説明していなかった部分を突かれて、直すべきところがわかった。たくさん聞きに来てもらえたので、その都度、変更や修正を加えながらよりよい発表にしていけたと思う。

(1年生)

・2年生の発表を聴いて、みんなとても面白そうなことを研究して発表していた。質疑応答もすぐに応えてくれたので、僕たちが発表する時もきちんと研究テーマについて調べておきたいと思った。

・初めて2年生の発表を聴いて、こんなにわかりやすくてすごいのだなと思いました。1年生の発表とはクオリティーが違うなと感じました。発表の工夫など、今回学んだことを自分の発表に生かしたいです。

・いろいろなテーマの研究を見ることができてとても楽しかったです。ユニークな実験から、少し難しいものまで幅広くあって、見ていてとても勉強になりました。自分の興味のある分野を広げることができたので、よかったです。

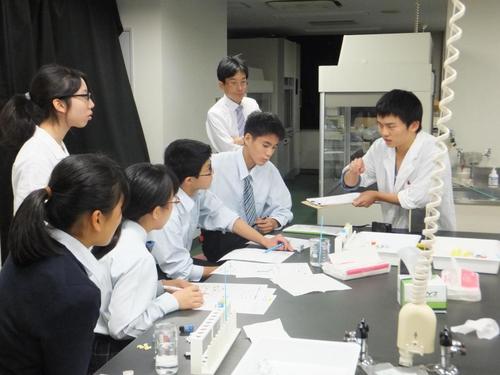

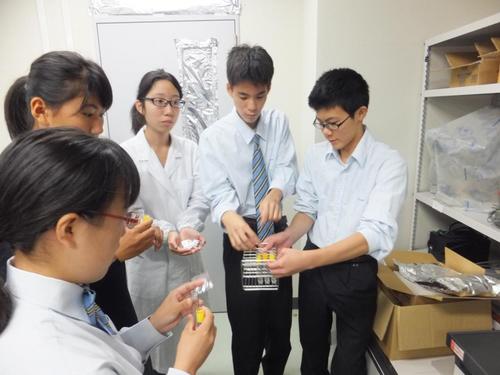

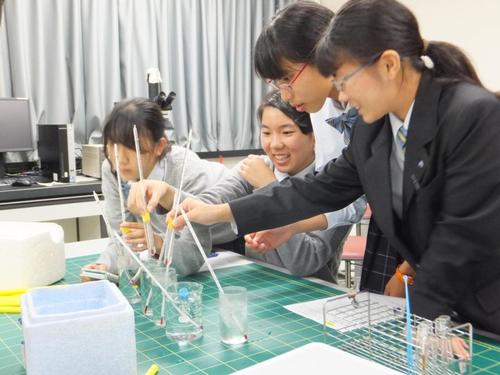

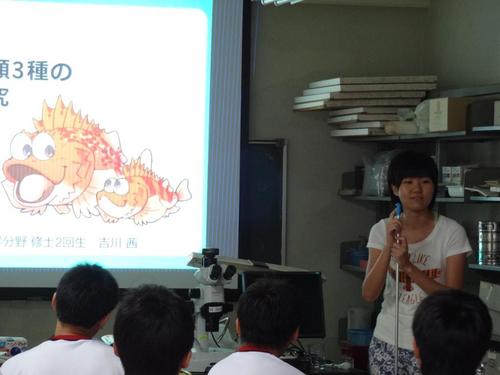

10月16日(土)に、大阪大学理学部生物科学科の研究室で、「高校生のためのタンパク質科学実習-ホタライトを用いた科学的キャリア教育-」に、本校の1年生11名が参加しました。

ホタルの光は、ルシフェラーゼとよばれる酵素の反応によって光ります。この反応は、試験管の中でも起こるため、酵素反応の条件を変えることで酵素の性質を学習できます。初めの実験では、グループに分かれて先生の指示に従い、温度やpHを変えて反応の様子を確認しました。すると「酵素が最もよくはたらく温度は何℃なのか?」「温度とpHを同時に変えると、どのような挙動を示すのか?」など、新たな疑問が生じ、大阪大学の大学生の方々がTAとして加わっていただき、各自がそれぞれ予想を立ててからその検証実験を行い、自分たちの研究成果を発表しました。

普段の学校の授業ではできない、自分たちで考察し実験を重ねていくという方法に、生徒たちは科学を追求していくことのおもしろさを感じ、思考すること、学ぶことの楽しさをかみしめたようでした。

10月19日(水)6限、2年生は体育館にて、「薬物乱用の実体と正しい意思決定・行動選択」というタイトルで、京都府山城南保健所の中村昌子氏より、薬物乱用防止に関する講演を受けました。

警察の方からのお話を受けることが多い中、今回は薬剤師の方にお話をいただきました。

薬に関する正しい知識と薬物乱用の危険についての基本事項を講義いただき、乱用することの恐ろしさについて再確認できる機会となりました。

9月8日・9日に、平成28年度文化祭が行われました。

今年度から9月開催、3年生の参加というリニューアルが行われ、新しい"南陽祭"として動き出しました。

今回は、各クラスの企画についてご紹介します。

1年生は教室劇を行いました。限られた空間に工夫が凝らされ、南陽生の世界観が創り出されていました。

1年1組「アリアと魔法の本」

1年2組「High School Love」

1年3組「Chocolate Disco」

1年4組 「くおりてぃ おぶ らいふ」

1年5組「ライオンクィーン」

1年6組「白昼夢」

1年7組「白雪姫裁判」

1年8組「近鉄電車~あなたはきっと2度乗りたくなる~」

1年9組「Good luck!!」

1年生表彰

| 最優秀賞 | 1組 | 「アリアと魔法の本」 |

| 優秀賞 | 7組 | 「白雪姫裁判」 |

| 優良賞 | 8組 | 「近鉄電車~片道20分の奇跡~」 |

| PTA賞 | 6組 | 「白昼夢」 |

2年生は、体育館劇。迫真の演技、作り込まれた大道具・小道具、絶妙のタイミングでの音響照明。

クラス一丸となって舞台を作り上げました。

2年1組「悪い魔法使いが死んだなら~オズの魔法使いエピソード0~」

2年2組「0.06」

2年3組「BANG BANG BANG」

2年4組「Seventh heaven」

2年5組「JUSTICE」

2年6組「Les Misérables~愛するもののために~」

2年7組「マカロニウエスタン」

2年8組「MOVE!!~崖っぷち演劇部のキセキ~」

2年9組「Humanity」

2年生表彰

| 最優秀賞 | 1組 | 「悪い魔法使いが死んだなら~オズの魔法使いエピソード0~」 |

| 優秀賞 | 6組 | 「レ・ミゼラブル~愛する者のために~」 |

| 優良賞 | 2組 | 「0.06」 |

| 審査員特別賞 | 4組 |

「Seventh Heaven」 |

| PTA賞 | 1・6組 | |

3年生は今年から新たに始まった「中庭ステージ」を使い、ダンスパフォーマンスを行いました。

リハーサル・一日目は雨天に悩まされるという壁にぶつかりながらも、3年生の気持ちが通じ、無事に全クラスが中庭でのショーを行うことができました。新しい南陽の伝統となる、華やかなステージとなりました。

3年1組「歌踊祭」

3年2組「十人十色」

3年3組「コスモポリタニズム」

3年4組「秉燭夜遊(へいしょくやゆう)」

3年5組「USJinNY」

3年6組「富嶽三十八景」

3年7組「SPF7+++~our magic is joy!~」

3年8組「夢の王国」

3年9組「イッテ9~世界をつなげる和~」

3年生表彰

| 最優秀賞 | 6組 | 富嶽三十八景 |

| 優秀賞 | 5組 | USJ in NY |

| 優良賞 | 3組 | コスモポリタニズム |

| 7組 | SPF7+++~our magic is joy!~ | |

| PTA賞 | 2組 | 十人十色 |

平成28年9月21日(水)6限、9月28日(水)6限に、体育館にて、それぞれ1年生と2年生が交通安全教室を受講しました。

1年生は、木津警察署交通総務係の古川めぐみ氏から、自転車乗車時や徒歩における交通のルールについてお話しいただきました。

○×クイズ形式で交通ルールを考える内容の講義で、生徒たちは積極的に自分たちの考えを発表しながら、回答していました。

自転車も車両であることを意識し、法律に基づいて正しい交通ルールを守ってほしいと思います。

2年生は、奈良自動車学校の杦本茂喜氏、豊田将寛氏に、「高校生の交通社会学」という内容で、実際の事故の様子や南陽生の自転車登校の実態などをお話しいただきました。

放課後には、自転車通学用ヘルメット試着会が実施されました。

会場となった生徒昇降口横の多目的室には下校前の生徒たちが次々と訪れ、「軽い!」「かっこいい!」と、ヘルメットのかぶり心地を確かめていました。

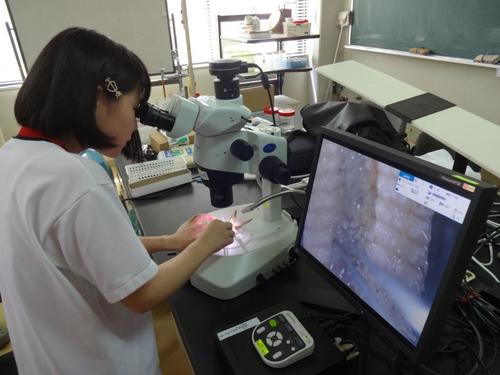

平成28年8月1日~3日、南陽高校サイエンスリサーチ科1年生19名が京都大学フィールド科学教育研究センター舞鶴水産実験所を訪れ、2泊3日の臨海実習に取り組みました。

初日は、京都大学舞鶴水産実験所の船に乗り、海水の塩分濃度や水温などを測定すると同時に、底引き網で海底に生息する生物を採集しました。今年は、由良川河口沖の水深10m、20m、40m、60mの4地点で調査しました。 2日目は、測定したデータの解析や、採集した生物の同定作業を行いました。また、魚の内臓を取り出し、胃の中の内容物から何を食べているのかということも調べました。その後、海洋環境と生物の多様性および個体数との関係について考察したことをまとめ、最終日に班ごとに発表しました。

また、30万点以上におよぶ生物の標本など実験所の施設見学や、実験所におられる南陽高校の卒業生から大学院でどのような研究をされているのかなどのお話を直接きく事が出来ました。

8月31日(水)15:45より、本校会議室にて、教職員・PTA合同の薬物乱用防止研修会を行いました。

京都府警察署少年課少年サポートセンターの児玉真樹係長を講師としてお招きし、近年の京都府下における少年非行のデータや、薬物使用の恐ろしさをお話しいただきました。

最近は薬物の流通ルートはインターネットが主流となっており、中高生が手を出しやすい状況にあります。

正しい知識を持たないまま、周りに流されて乱用に至ってしまうケースが多いといいます。

子どもたちの日々の様子を注意深く観察し、いざというときには警察・学校・保護者が連携して対応していく必要があるということを改めて感じることができた研修会となりました。