- >

- 部活動

- >

- 宮津学舎 部活動 文化系

- >

- フィールド探究部(宮津)

目 的

地域の財産(ひと・もの・こと)への理解を深め、新たな価値を創造する

活動内容

丹後各地の生物調査、上世屋での里山学習、大手川での川塾の運営、各種イベントへの参加

個人の興味に応じた研究(外来生物の有効活用、希少生物の保護等)

活動時間

平日放課後、休日(土日のどちらか)

活動場所

平日:宮津学舎生物実験室等、休日:丹後各地

年間の予定

フィールドワーク、各種イベント、各種コンテスト、各種学会への参加(通年)

部長より一言

「青東風に 薫るカメムシ つまむはな ふくだきしめて 川にきたらん」

私たちは「ホンモノを感じろ!」「地域で科学、地域を科学」をモットーに丹後全域をフィールドに活動しています。たまに異臭で騒ぎなり花を摘むどころか鼻をつまんでいます。ですが、夏になると服を抱きしめ福田、喜多親水公園に足を運びます。個性豊かで、自分のしたいことをとことん探究できます。

活動実績

【令和6年度】

田舎力甲子園2024 「スポンサー賞」

Green Blue Education Forum 2024 「審査員奨励賞」

第10回全国ユース環境活動発表大会全国大会「優秀賞」

第27回日本水大賞「文部科学大臣賞」

第9回 京都大学・イオン環境財団森里海シンポジウム高校生森里海研究ポスターセッション「オーディエンス賞」

【令和5年度】

イオンエコワングランプリ イオンワンパーセントクラブ賞

全国ユース環境活動発表大会近畿大会 先生が選ぶ特別賞

大気・水・土壌環境保全活動功労者表彰

【令和4年度】

日本植物学会第86回大会高校生研究ポスター発表 優秀賞

全国ユース環境活動発表大会近畿大会 審査委員特別賞

地方創生政策アイデアコンテスト 近畿経済産業局長賞

全国高校生マイプロジェクトアワード2022 京都サミット 地域サミット特別賞

【令和3年度】

全国高校生マイプロジェクトアワード京都サミット 地域特別賞

全国高校生マイプロジェクトアワード全国サミット ベストマイプロジェクトアワード

全国ユース環境活動発表大会近畿大会 優秀賞、高校生が選ぶ特別賞

全国ユース環境活動発表大会全国大会 先生が選ぶ特別賞

森林林業交流研究発表会 審査員長賞

日本自然保護大賞(子ども・学生部門) 大賞

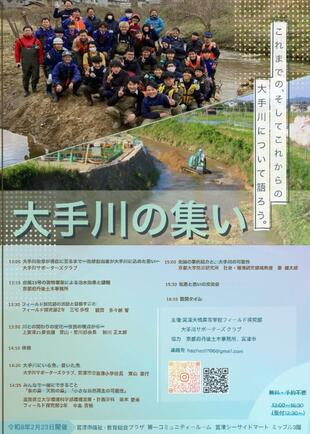

宮津市には2004年に台風23号が襲来し、大手川の氾濫などによって4人の方が犠牲になりました。これを機に大手川は3倍近く拡幅されました。流域で暮らす私たちは改修のおかげで平穏無事な生活をおくっていますが、被災の記憶は薄れ、それが当たり前になっています。大手川改修の完了から15年。地球温暖化によって未知の豪雨が当たり前になりつつある中、川との関わりを見直してみようというのが今回の集いです。目指すは、楽しい川づくり。知恵と思いを交流させる機会になれば幸いです。

日時:2月23日(月・祝)13:00~16:30

場所:宮津シーサイドマート ミップル3階

※無料・予約不要

詳細はこちらから確認できます。

7月13日(日)に阿蘇海フェスタに参加しました。

少し遅くなりましたが、1年生として感じたことをレポートします。

1 海ゴミ拾いと魚取りへ

イベント当日の早朝に、イベントの準備として4チームに分かれて、それぞれ海ゴミ拾いや魚とり、会場の準備などを行いました。砂浜に行くと思っている以上のゴミがあり、海洋汚染などの環境問題を肌で感じました。

2 午前の活動

イベント前半ではあまりの来客の多さに驚くとともに、先輩たちの発表や対応力の高さに感銘を受け、1年後には自分たちもこんな風になっていたいと感じました。来客の中には小さな子どもたちもいて、目を輝かせながら真剣な眼差しで私たちの展示や発表を見ている姿はとても微笑ましかったです。

3 午後の活動

イベント後半は先輩たちの活動に混ざり、海ゴミを紹介したり、これから海をどうしていくべきなのかということを子供たちに伝えたりしました。中でも砂浜で拾ってきたマイクロプラスチックを、子供たちが真剣に前のめりになるくらいに覗き込みながら分別している姿はとても印象的でした。

4 まとめ

今回のイベントは、子ども達が阿蘇海を通して地元や自然について自分から考えるいい機会になったと思います。来年には自分も子供たちに自然の魅力をしっかり伝えられるようになりたいと思いました。

5月31日(土)、京丹後市教育委員会の事業で内山ブナ林の学習会が行われました。京丹後市の小学生7人が参加し、私たちフィールド探究部はこの学習会の講師を務めました。

丹後地域公民館長の久保和明様の挨拶から始まり、内山集落の跡地を見た後、内山ブナ林の山頂を目指して登り始めました。内山集落の跡地では瓶や金属、農業用具などが多く残されているのを見つけ、人の暮らしがここにあったことを感じることができました。また、しなる木や標高によって高さの変わるササを発見しました。この地域は冬に多く雪が降るのでブナがあり、寒さや雪の重みに適応した植物が生えていることを知ることができました。

その後、山に登って京都で一番大きい「大ブナ」の周囲を測りました。1990年には365㎝だった周囲が456.5㎝になっていました。木は確かに命があり生きているのだということを実感することができました。最後に内山集落の歴史やブナ林の実態についてのクイズを行い、小学生全員が全問正解することができました。

この事業を通して、京丹後市の自然環境の現状や、自然と関わることの楽しさを小学生と一緒に知ることができました。今後も自然環境に携わる仲間を増やし、豊かな自然、楽しい町を一緒に作っていきたいです。今回の企画にあたって事前学習や運営のサポートしていただきました、丹後地域公民館の坂根昌幸様にお礼申し上げます。

4月29日(火・祝)、第57回由良ケ嶽登山に参加しました。

1.晴れた空とはまの子グラウンド

初めにはまの子グラウンドに集合し、由良川公民館の館長の方に登山スケジュールや注意すべき点について何点か伺いました。その後私たちは、8時45分にまだ朝の涼しさが残る中、由良ケ嶽へ登山を開始しました。

2.由良ケ嶽、その頂へ

上り始めはまだ体も温まっておらず、山の中に入るまでは風が吹けばジャージを羽織っていても少し肌寒いほどでしたが、山の中腹に行くにつれて体も温まり、汗をかいている人もいるほどでした。

途中に分岐点があり、初めに東峰の方へ行きそれぞれ用意していたお弁当を食べました。東峰の頂から宮津湾と由良川橋りょうを見ながら食べるおにぎりは絶品でした。

3.東から西へ

東峰で休んだ後私たちは、西峰へ向かい始めました。西峰へ向かう最中に巨大な楓と山桜の木を発見しました。フィールド探究部の活動の一つに巨樹の調査があり、その一環として巨樹の幹の測定を行いました。

4.2種類の下山法

下山する人たちを観察していると、下山の方法が2パターンあることが分かりました。1つ目は、安全さを重視し、片足ずつ慎重に下りていく方法。2つ目は、速さと爽快感を重視し、滑りながら降りていく方法。主にこの2種類に分かれていましたが、例外として片足ずつ降りているのになぜか滑り落ちてしまう人もいました。

<今回のフィールドワークを通して>

今回、由良ケ嶽に登山に行ってみて、山に登ることの大変さや、ペース、登頂に成功した時の達成感など、様々なことを考え、感じることができました。山の中に入り、全力で自然を受け止めることの楽しさを様々な人に感じてもらい、生き物との共生や、自然環境保護をより多くの人々に考えてもらいたいと思いました。

4月27日(日)に一年生7人も加わって上世屋へ行き、畑仕事と里山公園の木の手入れをしてきました。

1.『水』の大切さ

初めに上世屋について詳しい安田さんにお話を伺いました。安田さんはこの地域にある里や山、海川の大切さと、それらと町が水でつながっているということを話してくださいました。その後に道のわきにある小さな貯水庫やお寺にある井戸を訪れ、歴史の息吹を感じるとともに、水が当たり前のようにある現代がどれだけ恵まれているのかを再認識できました。

2.フィールド探究部の畑へ

続いて上世屋へ向かいました。あいにくの曇り空の中、畑に行きジャガイモを植えました。2・3年生を中心にクワで畑を耕し、1年生が土のくぼんだところに種芋を植えていきました。種芋を植えた列の両端は少し土が盛ってあり、その土はある程度ジャガイモが成長してから被せるとのことでした。

3.里山公園をさらに良いところにするために

畑仕事が一通り終わって、次に向かったのは里山公園。大きな木がそびえ立ち、小高い丘の上にはブランコも置かれていて、自然を目一杯楽しむことができる空間でした。そこでの作業内容は、丘の下にある開けた場所に生えた一部の木を伐採し、整理すること。丘からの景観を遮ってしまう草木を切って、上世屋の美しい山や木々がよく見えるように整えようというわけです。

ノコギリを使って草木を切っていくのは、最初は慣れなくて大変でしたが、慣れないなりにも頑張って作業を進めていき、ブランコで休憩もしつつ、協力して木を切っていきました。

作業が終わってもう一度丘の上から上世屋を眺めてみると、来た時以上に雄大な景色が広がっており、この美しい自然をこれからも大切に守っていきたいと思いました。

〈今回の活動を通して〉

自然の中でいろいろな作業をしてみて、今まで気づけなかった自然の魅力に気づけました。自然で遊び、自然から学び、それらを活かして自然を守っていく。これからの活動でもその意識を大切に、自然環境を美しくするための取り組みをしていきたいです。

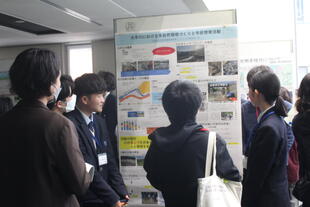

3月25日(火)に京都大学で開催された第9回森里海シンポジウムに参加をしました。第9回森里海シンポジウムでは、高校生森里海研究ポスターセッションがあり、私達が日頃より取り組んでいる「大手川の多自然環境づくりと市民啓発活動」についてポスター発表をしました。観衆に私達の取組のやりがいや魅力が伝わり、見事オーディエンス賞をいただくことができました。

これを機に、より多くの人達に地域の良さを知ってもらえるように引き続き頑張っていきます。

2月1日(土)、2日(日)の2日間、東京都で第10回全国ユース環境活動発表大会に出場しました。フィールド探究部が日々取り組んでいる地域の環境保全活動についてプレゼンをし、優秀賞をいただく結果となりました。

以下、参加した部員達のコメントです。

今回のユース環境発表大会は、「地域で科学、地域を科学」をモットーに僕達が活動してきた成果と地域の変化について伝える良い機会となりました。また、他校の発表を見て各地方が抱える問題に独自の方法で取り組んでいることがわかりました。今回の発表からヒントを得て、この先の丹後地域がより良くなるように活動を続けていきたいです。

12月7日(土)に田舎力甲子園の最終プレゼンテーションがあり、これまで取り組んできた活動内容とプレゼンテーションが評価され、スポンサー賞を受賞しました。(田舎力甲子園とは、地域活性化策をプレゼンテーションをする大会です。1次審査で27都道府県49校から67策の応募があり、最終プレゼンテーションの審査に13策が進みました。)

以下、プレゼン内容です。

私たちは田舎力甲子園で、川の魅力を地域の人に伝えるために、大手川の親水公園の改良と川イベントを開催したことを発表しました。親水公園の改良では、土木事務所の方々の協力でワンドと呼ばれる大きい池を作りました。また、高校生が中心となって地域と行政を巻き込み、開催したイベント「川塾」では、小学生を対象に川で流れてみたり、川遊びで獲った魚を食べたりして川の楽しさや怖さを知ってもらいました。今後も人と自然を繋げる活動を続け、自分たちの町の未来を作っていきます。

12月1日(日)、第10回 全国ユース環境活動発表大会近畿大会に出場し、見事「高校生が選ぶ特別賞」を受賞しました。

この結果、令和7年2月1~2日に東京都で開催される全国ユース環境活動発表大会に出場することが決まりました。

以下、大会に出場したフィールド探究部員の声です。

我々フィールド探究部は「地域で科学、地域を科学」をモットーに京都府丹後地域を舞台に様々な活動を行っています。今回のユース環境活動発表大会では地域と流域をメインとした発表をしました。大会を通して親水公園の環境維持、改善により、流域住民が親しみの持てるような川にしていくことや、地域の小学生を対象とした「川塾」というイベントを開催し流域全体で活動の輪を広げることの意義を伝えることができました。そして、これらの活動を通して地域の方々に「自分たちでも環境を変えられる」ということを知ってもらえました。

また、大会には近畿地方から多くの高校の参加があり、どの発表も興味深い内容で、今後の活動に活かせるものでした。発表後には高校生同士の交流会を行い、発表に対しての感想を伝えあったり、質問をしたりと非常に充実した時間になりました。発表を通して、私たちの発表の趣旨である「川を未来に伝え、繋げる」ということを伝えることができました。今後も川を未来に繋げるため多くの人と関わり合い、活動の幅を広げていきたいです。