- >

- 部活動

- >

- 宮津学舎 部活動 文化系

- >

- フィールド探究部(宮津)

11月14~16日 、韓国・大邱市で開催された水をテーマとしたユース世代の国際交流イベント「ユース水フォーラムアジア2024」にフィールド探究部の井笹大己さんと中嶋杏柚さんの2名が参加をし、"The river is a place for everyone "というタイトルでフィールド探究部が行っている大手川での活動を英語で発表しました。韓国やインドネシアの学生と交流する機会もあり、貴重な経験ができました。

以下、フィールド探究部が行っている大手川での活動内容です。

私達は、2004年の台風23号後の河川改修が生態系や流域住民の心にどのような変化を与えたかを調べ、その結果を基に昔のように多様な生物が住める環境づくりと川に親しんでもらう活動をスタートしました。

まずは多様な生物が住めるようバーブ工の作成に挑戦しました。また、専門家や行政の力を借り、メダカなどの止水域に住む生物の住処となるビオトープの作成を行いました。水生生物だけでなく、老若男女が川に興味を持ち集まるように、親水公園の復活に挑戦しています。

また、川に触れる場所作りは親水公園だけではないので、地域の子どもに『川塾』と題したイベントに参加してもらい、川で生物を獲ってその場で調理し食べてみたり、天然のウォータースライダーに流れてみたりし、五感を全て使って川の良さを知ってもらいました。高校生や川が大好きな大人が、川の歴史や川の環境を豊かにする方法についての講座も開きました。

このような私たちの活動を地元の広報誌に記載して発信しました。さらに今後も地域の多様な立場の人と連携しながら、地域の全体の環境もより良くしていく予定です。

以下、参加した感想です。

今回の経験は違いや共通点を知る機会となりました。

例えば、日本では簡単に伝えられることも知っている環境が違うと伝わらないことも多くありました。

そこから文化、環境の違いについて知る機会となりました。

また海外の高校生との交流では、自分たちの知らない世界を見てきた人たちと交流し、互いに視野を広げる良い機会となりました。さらに大陸文化が残る歴史的な場所に行き自分の目で倭国と朝鮮半島との交流を感じることができました。

このような体験は頻繁にあるものではないため、今回の経験を大切にし、今後の活動、人生にも活かしていきたいです。

11月2日(土)に京都学・歴彩館で Green Blue Education Foruml 環境フォーラムが開催されました。

私たちは5月末から高校生による気候変動学習プログラムに参加し、3名の専門家の方々より、気候変動についての講義を受けました。10月には国際シンポジウムで発表も行いました。そして、今回参加したGBEFでは審査員奨励賞をいただくことができました。

初めての全国の場ということで緊張もしましたが、私たちの発表の趣旨である「未来につなげる」ということが伝えられました。活動を通じて、日本は地球温暖化への意識が先進国の中では低いと学習したので、地球温暖化が緊迫した問題であることを様々な人に共有しようと思いました。今後は、人と環境をつなげるために働きかけ、何より私たちが「自然を楽しむ」ということを意識して活動を続けていきたいです。

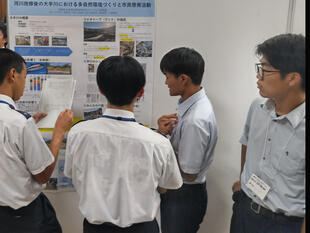

9月26日(木)に京都大学で開催された令和6年度日本水産学会秋季大会に6名が参加をし、日頃から取り組んでいる大手川の環境保全活動についてポスター発表をしました。

2004年の台風23号により、大手川で大規模な改修工事が行われ、その結果川の環境が変わってしまい、水害の危機への当事者意識が遠のいてしまいました。そこで、川の環境に多様性を取り戻すために土木事務所と協力し大手川の親水公園にビオトープを構成したり、大手川にもう一度親しみを持ってもらうために地域の子供達対象でイベントを開催したりなどの取組をしてきました。

学会には各地から多くの高校が参加していて、どれも興味深く今後に活かせる内容でした。発表後、多くの講評を頂きました。「活動の結果をより明確に書くべきである」、「生物調査の結果を比較する際に、以前と今で調査の方法や環境に違いがあると結果を出すのが難しい」という御指摘は、今後自分たちが目を向けるべきことがさらに明確になり、視野が広がりました。

6月16日(日)に1年生4人と2年生1人で上世屋へ行きました。

宮津エコツアーの安田潤様にお話を伺い、上世屋に生息している植物の種類や生態を教えていただきました。他にも、以前安田様や先輩たちによって作られた池を見に行きました。そこはカエルの産卵地となることを目的に作られており、モリアオガエルの卵を見つけました。

また、小川の水が流れるパイプに詰まった泥を抜きました。その途中でアメリカザリガニやカゲロウの幼虫、ニホンアカガエルを見つけました。

さらに、高さ2メートルほどの木を掘り起こし、畑のそばまで運んで植えました。安田様の指示のもと剪定を行い、剪定した枝で新たに挿し木をしました。

今回のフィールドワークでは子どもたちをはじめ、幅広い年代の方々と協力して作業を行いました。普段は聞けない地域の話を知ることができたり、水木にブランコを設置し子どもたちと触れ合ったりしました。今後も、地域の自然を地域の人々と共に作り上げていきたいです。

4月29日(月)に、宮津市を流れる大手川で、生物調査や環境づくり・通路の整備・ワンドの砂出しを行いました。

ワンドとは、魚類などの水生生物に安定した住みどころを与える川とつながった池のことです。

新しく入部した1年生と2年生に加えて、地域の方々とも協力して作業を行い、その中で大手川の環境について詳しく知ることができました。

作業後、記者の安倍拓輝様とともに、土木事務所に勤めておられた安田肇様から話を聞き、大手川で活動されてきたことやフィールド探究部との関わりについて知ることができました。

高校生だけでは、なかなか得ることができない貴重な体験であったと思います。

今後もこのような活動を通して地域のために尽力したいです。

4月28日(日)、丹後海と星の見える丘公園で、アースデイに参加しました。

アースデイとは地球の環境保護への支援を示すため世界各地で行われているイベントです。

フィールド探究部は苔テラリウム、川遊びを開催(企画)しました。

当日は、ブースの位置に問題がありましたが、全員で力を合わせたくさんの方々に御参加いただきました。

子供たちが魚や苔などの生物に触れ、笑顔で楽しむ姿を見て大きな達成感を得ました。

私たちは、今回のアースデイを通じて、地球について考えるだけでなく、「運営者」という立場で様々な年齢層の人たちに対してどうすれば楽しんでもらえるかという、これまでと違う視点を得ることができました。

今後は自分たちの視点だけでなく、相手・自然の視点に立って物事を考えるとともに、自分たちも自然の中で「楽しもう」、そんな3年間を過ごそう、と心に誓った1日でした。

令和5年度大気・水・土壌環境保全活動功労者表彰は大気・水・土壌環境の保全に関し顕著な功績のあった団体や個人に対し、その功績を讃えるために環境省水・大気環境局長から授与されます。今年度は全国で14の個人とグループでした。フィールド探究部では、学校付近にある宮津市の大手川の環境保全活動を行ってきました。また、川の生物相の経年変化や流域住民の意識調査をもとに2004年の大手川改修によって生じた影響を調べ、多様な生物が生息でき、地域から親しまれる川に戻すために生物調査などを行ってきました。この活動を評価していただき受賞することになりました。地域の方々が日頃から私たちの活動に御理解、御協力をいただいたおかげでもあります。誠にありがとうございました。

12月9日(土)に東京都で行われた第12回イオンエコワングランプリ普及・啓発部門において、イオンワンパーセントクラブ賞(全国3位相当)を受賞しました。イオンエコワングランプリとは、日本全国の高校生が日頃取り組んでいる「エコ活動」についてプレゼンテーションするコンテストです。フィールド探究部が「大手川で育ち、大手川を育て、大手川を未来へ繋げる」というテーマで日頃から取り組んできた活動を3名(HR12 新井滉太朗・HR13 井笹大己・HR13 小西泰志)が発表しました。そのことが評価され、大変栄誉のある賞をいただくことができました。地域の方々には日頃から、私たちの活動に快く協力していただき大変感謝しています。この経験を励みにさらに活動を深めていきます。

8月26日(土)、フィールド探究部1年生5人は上世屋へ集合し、野菜の収穫とキノコ調査、巨樹の調査を行いました。

1.野菜の収穫

まず、私たちはいつもお世話になっている、矢野さんの農園にお邪魔しました。そこで育ていたカボチャやナス、ピーマンなどの夏野菜を収穫しました。特にカボチャはよく採れ、50個ほど採ることができました。

2.キノコ調査

次に、私たちは京都府でキノコの研究を行っている藤田さんの話を聞いた後、農園の近くの山へキノコ調査に向かいました。いつもお世話になっている安田さんにも同行していただきました。山の上にある小屋を目指しながら様々なキノコを発見、採集しました。手のひらと同じくらいの大きさの赤色のキノコや茶色の小さなキノコなどを採ることができました。

今後秋になって行くにつれ様々なキノコが採れるそうなのでとても楽しみです。

3.巨樹の調査

午後から私たちは内山のブナ林へ向かいました。6月の調査では大宮町側から山へ入りましたが、今回は上世屋側から入りました。険しい山道を通り抜け山頂にたどり着いた後、巨樹の調査へ向かいました。調査の中で幹回り3mを越えるブナやホオノキ、クリの木などを発見することができました。

〈全体を通して〉

今回の調査を通して、キノコという一つの大きなテーマについて考えることができました。今後キノコ調査が本格的になっていくので、今回学んだことを活かしてとりくんでいきたいです。

1年生男子

9月10日(日)、我々フィールド探究部は、午前中は由良海岸にて『スポGOMI in 由良川』に参加し、午後からは上世屋にて、キノコの調査を行いました。

はじめに午前の取組について、今回参加した『スポGOMI in 由良川』とは、決められた範囲の中でゴミを集め、ポイントを競うスポーツです。今回我々は3チームで出場し、他にも20チーム以上参加していました。今回参加し、狭い範囲の中で45分ほど集めただけで200キロ近くも集まり驚きました。また、ゴミの種類も様々で、ペットボトルや瓶だけでなく、水筒やブイ、未使用のスプレー缶など様々なものがあり集めていて楽しかったです。結果としては、1位は取れませんでしたが、特別賞をいただくことができました。また参加したいとみんな意気込んでいます。

午後の上世屋キノコ採取では、京都府の森林技術センターから来ていただいた職員の方に助言をいただきながら散策しました。採取したキノコの中には鮮やかな黄色のキノコや、とても大きなキノコ、食べると死んでしまうキノコなどとても面白いキノコを見つけることができました。今回の採取では、前回のときよりも多く採ることができ、また全く違う種類のキノコも採取することができました。秋になるとまた違う種類のキノコが採れるらしいので楽しみです。

今回は宮津の端から端、海から山まで自然を感じました。これから守るもの、受け継いでいくものを再認識できました。これからもこの丹後を知って、良くしていきたいです。

1年生男子