- >

- 部活動

- >

- 宮津学舎 部活動 文化系

- >

- フィールド探究部(宮津)

7月23日(日)、フィールド探究部1年生は犀川に集合しました。

今回のフィールドワークでは犀川の調査と畑に植えた作物の収穫、世屋川につながる源流の調査をしました。

1. 犀川の調査

地域の子どもたちと犀川の調査を開始しました。そこでは様々な生物の大きさを比べたり、工夫して生物を捕まえたりしました。調査を終えた私たちは上世屋に向かいました。

2. 丸ズッキーニの収穫

以前畑に植えた丸ズッキーニの収穫をしました。1年生は畑に植えてから初めての収穫であり、皆気合が入っていました。収穫した丸ズッキーニはとても大きく、部員の頭と同じ大きさの物もありました。

3. 源流の調査

上世屋におられる安田さんから、世屋川につながる源流があるかもしれないという情報を聞き、源流の調査を開始しました。調査の道は険しく、足を怪我する人や沼に足を突っ込む人、マムシに出会う人がいました。その道を乗り越えた先には、岩壁から染み出す素晴らしい水がありました。そして安全に水を確保できるようにし、一人ずつ水を飲みました。調査後に飲む水はとても冷たく、水が喉を通るとともに、今までの疲れが吹っ飛びました。

<感想>

今回、初めて自分たちが植えた作物を収穫しました。作物はどれもよく育っており、来年はもっと新しい作物を育てたいと思いました。犀川の調査では、短時間でしたが子どもたちと楽しくふれあうことができました。今後も子どもたちに自然について触れてもらう機会を作りたいです。源流調査では、トラブルこそあったものの、無事最高級の水を飲むことができたので良かったです。

1年生男子

9月18日(月・祝)、宮津市にある京都府立丹後海と星の見える丘公園(以下うみほし公園)にて「丹ガキになろう!デイキャンプ」が開催され、私たちはボランティアとして参加しました。

このイベントは小学生を対象に火を起こしたり料理をしたり川で遊んだりするものです。今回は小学1~5年生の20名が参加しました。

最初に火おこしのための落ち葉を拾いにいきました。はじめは緊張して静かだった小学生たちでしたが、「この木の葉っぱ燃えやすそうだよ」と、次第に打ち解け、会話をしながら落ち葉を拾っていました。

落ち葉が拾えたら次は火おこしです。いくつかのチームに別れて火おこしを行いました。どうすれば火が燃えるかを考えながら、かまどの中に拾ってきた落ち葉や木の枝を入れていきました。初めてのマッチに苦戦しながらも無事、着火。火が薪に燃え移ってもなお、さらによく燃えるようにせっせと落ち葉を投入し続ける小学生達の姿が印象的できた。

お次は昼食のカレー作りです。米は自分たちで研いだものを飯ごうに入れ、先ほどみんなで起こした火にくべ、じっくりと炊きました。炊き上がった米を皿に盛り付け、高校生が真心込めて作ったカレーをかけていただきました。お米は粒の一つ一つが際立っており、付け合わせのサラダとの食べ合わせも最高でした。

午後からは公園近くを流れる川に行き、川遊びや魚取りをしました。水中で体を浮かばせながら素早く移動したり、夢中で魚を取ったりと楽しいひと時を過ごしました。公園職員の方が前日に設置しておいた仕掛けを引き揚げるとモクズガニがたくさん入っており、小学生たちはその大きさに驚いていました。

今回の活動では、小学生の参加者とたくさん触れ合うことができました。夢中になって自然と戯れる子どもたちの姿を見て、私たちは忘れかけていた大切な何かをもらったような気がします。これからも地域の子どもたちと交流しながら、丹後の自然の豊かさや魅力を伝えていければと思います。

7月17日(月)、後野地区の野田川での「第7回 川の学校」に参加をしました。大きく3つに分けて、行ったことを説明します。

プログラム1 開会

まず初めに、後野公民館に集まって、区長様の開会あいさつの後、フィールド探究部の紹介を行い、川の概要について子供たちに説明をしました。

プログラム2 川での活動

この企画の目玉企画である、川での魚の手づかみ体験をしました。子どもたちは一斉に川へ行き、次々に魚を見つけては捕まえていました。そこで我々フィールド探究部は、子どもたちの相手をしたり、安全管理に努めました。

その後、子どもたちとともに川から上がり、置いてあったテントのすぐ近くで、先輩方が捕まえた魚やカニなどの説明をしました。

そして、公民館に戻って、昼食を食べました。そこでは、先ほどの川でとったアユが塩焼きされて出されており、子どもたちもおいしそうに食べていました。

プログラム3 毎日新聞安部記者の講話

午後は公民館での安部記者による講話でした。その内容は、川の学校を行う意味や、川を今後どういう風にしていけばよいのかなどでした。野田川の豊かな恵みを残していくために、地域の方のお話を交え、自分たちにできることは何かを考える機会になりました。

~まとめ~

今回、我々フィールド探究部の1年は、今後の川での活動に向けて子どもへの対応の仕方や話し方などを学んだり、安部記者の話などから川や自然について考えました。

今後の部活動に活かしていけたらよいと思います。

1年生男子

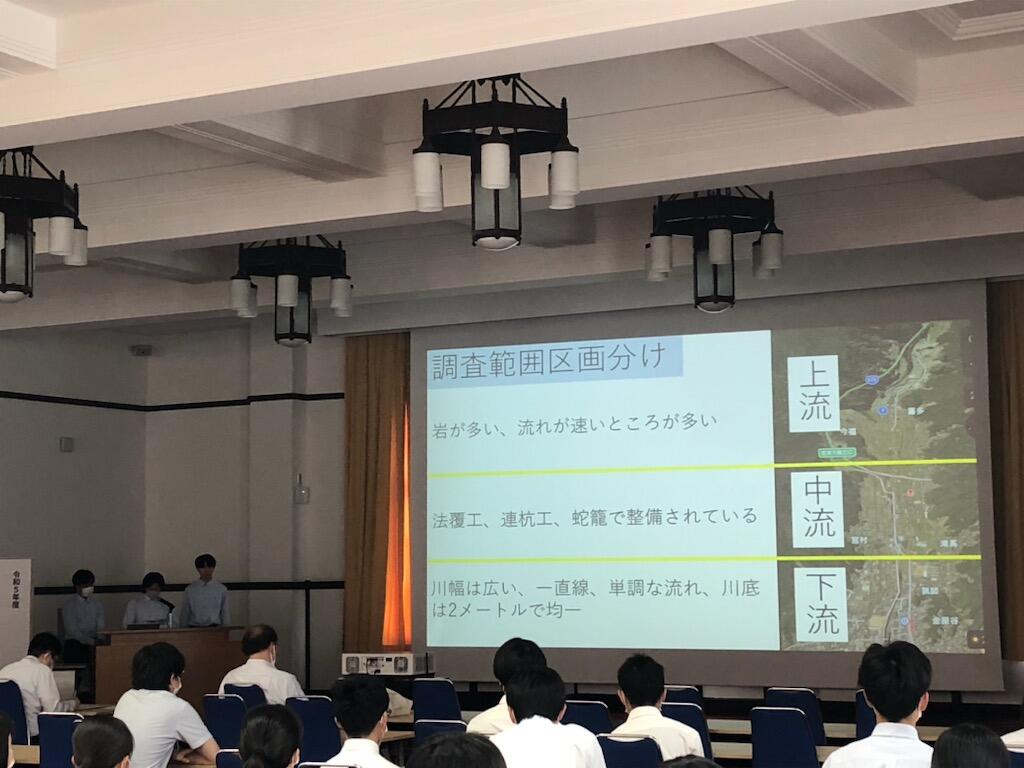

6月18日(日)、京都大学で実施された「令和5年度 みやこサイエンスフェスタ」に参加しました。府立高校10校が一堂に会し、普段の探究活動の成果を発表し合いました。

本校からは「大手川での生物相調査と環境作り~人と自然が共存できる環境を目指して~」というテーマで、ここ数年にわたって取り組んでいる大手川での活動や調査研究について3年生3名が発表を行いました。京都大学の格式あるホールで堂々と発表したこと、また発表後は多くの質問が寄せられ活発な議論が行われたこと、京都大学の先生方にご講評をいただけたことなど、大変貴重な経験を得ることができました。

また15名の生徒が、見学者として本イベントに参加をしました。1、2年生からの参加も多く、今回の経験を今後の部活動や探究活動に大いに生かしてほしいと思います。

6月4日(日)、フィールド探究部1年生は高山にあるブナハウス内山に集合しました。

今回のフィールドワークは高山登頂と巨樹探し、畑仕事。度々お世話になっている安田潤さんにも同行して頂きました。

1.山登り

まず私たちは丹後半島で一番標高の高い高山の山頂を目指して登山を始めました。高山には広大なブナ林があり、安田さんによると丹後では最大の広さだそうです。

山頂からの景色を拝んだ後は、高山内のブナの巨樹を見にいきました。日光を求めて大きく枝を広げたそのブナは幹周りが3.65mもあり、府下最大のブナなのだとか。その木以外にも高山には大きなブナがたくさんありました。安田さんによると用心木といい、上世屋の人たちが冠婚葬祭などの費用にする為に伐採せずに残されていた木だったようです。

2.巨樹探し

次は、予定していた場所で巨樹の計測をする予定だったのですが、道中で停車。巨樹がありそうと言う安田さんの言葉に従い森の中に入ると、なんと三本も巨樹がありました。一番大きかったのはイタヤカエデで、幹周りなんと5m。予想以上の成果でした。その後目的地の山に向かい、大きなトチノキを発見。無事に計測できました。

3.畑仕事

最後に私たちが向かったのは矢野農園。

前回同様畑を手入れし、挿し木用の枝を採集しました。また、作業が終わった後に矢野さんから飲み物をいただきました。

〈全体を通して〉

今回は丸一日のフィールドワークを通して丹後の自然に触れ、それらの重要性について考えることができました。これからも地域の自然と関わり、守っていきたいです。

1年生男子

5月14日(日)、上世屋にてフィールド探究部の1年生10人で畑仕事と挿し木をするための木を採取しました。

1.棚田について

初めに私たちは棚田を管理している小川雅道さんから話を聞きました。小川さんが管理されているのは一番上の段の小さな田んぼ。ここから下の段の田んぼに水がいきわたり棚田が維持できていることを教えてもらいました。

2.フィールド探究部の畑へ

小雨の降る中、以前から借りている畑に行き、野菜を植えました。ここで登場したのがこの日初めて使う耕運機。扱いは難しかったけれど、とても早く土を耕すことができました。その後、「宮津エコツアー」の安田潤さんに畝を整えてもらい、様々な野菜の苗を植えました。

苗を植えた後、あたりに生えている草を抜いて、植えた野菜の周りに敷き詰めました。これは安田さんに教えて頂いた方法で、この作業を行うことで土が乾かない、日光を遮るので雑草が生えない、雨から植えた野菜を守ってくれる、分解されたら肥料になるなどの効果があるそうです。

作業を終えた私たちは、畑の近くの矢野武さんの小屋に入らせてもらいました。そこは矢野さんと吉岡徳雄さんが周りの山林で伐採した木を薪や炭に加工する場所で、丹後一、パワーのある薪割り機や炭窯を見せてもらいました。

3.挿し木のために木を採取

次に私たちは挿し木用に様々な種類の木を採取しました。まずはサルスベリ。この特徴的な名前は猿も滑り落ちるほどの滑らかさを持つ樹皮に由来しているそうです。お次はクロモジ。この植物の枝は和菓子をたべるときの楊枝や箸に使われてきました。近年は抗ウイルス作用があることでも知られています。

この他にも15種類の木の枝を採取しました。採取した木は挿し木として育て、どの木が挿し木に適しているのかを調べる予定です。

〈全体を通して〉

今回は畑作業と挿し木をするための木を採取しました。これからも定期的に管理をしていき、先輩方が取り組んできたことを受け継ぎつつ、新たな取組にもチャレンジしていきたいです。

4月30日(日)に「京都府立丹後海と星の見える丘公園」にて実施された「アースデイ丹後2023」に参加しました。このイベントは、地球に感謝し、美しい地球を守る意識を共有し、地球のために行動する日です。そのようなアースデイの様子を、今回は少し趣向を凝らし、劇になぞらえて紹介します。

1.劇場準備

最初にすべきことは劇場準備である。「備えあれば憂いなし」という諺にもあるように、準備をしっかり行えば大抵のことには対応できる。公演本番となる子どもたちとの触れ合いを楽しみにしながら、その舞台となる川の様子を確認した。

午前中は劇場スタッフとして総合受付の役割を担い、劇場に訪れた方の対応を行った。また、店番などをして出店者をサポートし、来場者に多くの体験を楽しんでもらいながら、私たち自身も多くの体験をさせていただいた。

2.本番

私たちにスポットライトが当たるときである。演者全員、衣装や表情から「本気」を滲ませながら、演目の舞台である川へと向かった。前日の雨に伴って川の水は濁り、少し増水していたため、見守り隊を増員して観覧者である子どもたちが安全に演目を楽しめるようにした。そして本番、子どもたちは楽しそうに川の魚たちに向き合っていた。失敗を積み重ねながらも試行錯誤を繰り返し、見事魚をゲットしたときには皆、達成感に溢れた弾ける笑顔を私たちに見せてくれた。この演劇の本当の主役は私たちではなく、子どもたちであったのだと気付いた瞬間であった。川でのシーンがクライマックスを迎えた後はバックヤードであるセミナーハウスに戻り、捕まえた魚の正体を図鑑で確認しながら、その魚たちと戯れた。この演目は控えめに言っても「最高」と言えるものであった。

3.後片付け

舞台終了後は、後片付けを行った。1つ1つの作業に名残惜しさと心地よい疲労を感じながら、最後にひと踏ん張りして舞台上を元通りに整えた。このようにして、今回のアースデイはその幕を下ろした。私たちは最初、ほんの小さな気持ちでこの演目に参加することを決めた。しかし、今回の体験を通して、小さな気持ちの集まりは大きな力を生み出すことを知った。私たち部員は、これからも個々の力を合わせ、丹後から世界につながるような壮大な脚本づくりに取りかかるのだ。

未来の世界と人間そのものの発展を心から願い ここに記事を残す

フィールド探究部 1年生男子

4月23日(日)、フィールド探究部の活動をして1年生にとって初めてのフィールドワークに出かけました。

1.上世屋の風景

初めて上世屋地区に行き、自然の美しさを学びました。

「宮津エコツアー」の安田潤さんから話を聞き、ただ保護するだけでは生物多様性は守れない、ということを教えていただきました。

2.矢野農園へ

農園で作業されている矢野武さんと吉岡徳雄さんから話を聞き、畑を復活させた話を聞きました。その後、近くにある森へと入り、シイタケを採りました。

3.山に入って川の源流へ

自然の雄大さ、美しさ、不思議さを肌で実感しました。これまで自然に囲まれた地域で生活してきたのにも関わらず、まだまだ知らないことが沢山あるのだと痛感しました。

4.波見川で生態調査

1年生は初めての調査で、みんな網に苦戦するもだんだんと慣れていき、いろいろな生物を確認することができました。

5.柴漬け作り

川の整備をするときに出た草で、生物のすみかになりそうな場所(「柴漬け」と言います)を作りました。

<全体を通して>

このフィールドワークでは、高校入学前までの生活では味わえないような体験をいくつもすることができました。今回感じたこの感覚は、今後新しい場所でフィールドワークをするたびに何度も感じることになると思います。こういう新鮮な感動を忘れないようにしたいです。

1年生男子

令和4年3月26日(土)、27日(日)、「マイプロジェクトアワード2021」全国Summitが開催され、藤本 和奏さん(橋立中・2年)、石野 優衣さん(伊根中・1年)、 八木 美咲さん(伊根中・1年)が、フィールド探究部の活動「丹POPO女子が見つけたこと」について発表しました。

1日目となる26日(土)には、地域SummitおよびオンラインSummitから招待された48プロジェクトの1つとして発表を行い、その結果、2日目となる27日(日)、ベスト6のプロジェクトに選出され、文部科学大臣賞に次ぐ「ベストマイプロジェクト賞」を受賞することができました。

全国およそ6000本のプロジェクトからのベスト6選出、そして「ベストマイプロジェクト賞」受賞おめでとう!タンポポのシーズンとなりますね。どんどん研究を進めてください!

令和4年3月13日(日)、日本自然保護大賞2022授賞式(主催:公益財団法人 日本自然保護協会)が行われ、フィールド探究部「丹後を駆けるF探のチカラー地域の宝を探し、伝え、作り出す」が、子ども・学生部門において大賞を受賞しました。

フィールド探究部では、丹後地域全域で巨樹や在来のタンポポ、人と自然の関わりを伝える財産を探し出す活動を行い、その価値を発信してきました。この活動について大きな評価をいただき、今回の受賞となりました。

(詳細→ https://www.nacsj.or.jp/award/result_2022.php#anchor_cat03)

授賞式にはオンラインで参加し、先日卒業したばかりの3年生も含めて、多くの部員が出席して賞状・盾・記念品を受け取りました。授賞記念シンポジウムの中では、フィールド探究部の活動発表の後に、選考委員のイルカ様より、世代や地域を越えて地球全体としての自然保全につなげてほしいとの評価をいただきました。

今回の受賞に際し、地域の方々を含めて大きな反響をいただきました。多くの方々の御協力により、これまでの探究活動を推進することができました。この場をお借りしてお礼申し上げます。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。