教育内容

- >

- 教育内容

- >

- 普通科

- >

- 【探究】特色ある教育活動

教育内容

2025年02月13日

2月2日(日)、京都フロンティア校研究成果発表会が京都建築大学校で開催されました。

木津高校からは自然探究コースと科学部の生徒6が木津高校の代表として参加し、プレゼンテーション発表を行いました。

今年度、自然探究コースと科学部が協力して開催した『木津高水族館』を中心とした内容を発表しました。大舞台での発表が初めての生徒がほとんどでしたが、何度もリハーサルを積み重ねてきた成果を発揮することができました。

午後からはポスター発表に聴衆として参加し、生徒達は自分の気になる研究内容を聞き、積極的に質問するなどしていました。

来年度以降も木津高水族館を開館予定です!ぜひ、足を運んでください!!

2024年12月24日

12月21日・22日に東京工科大学蒲田キャンパスで開催された『中谷財団 科学教育振興助成 成果発表会』に参加しました。

今年度、中谷財団様からの科学教育振興助成のおかげで、木津高水族館を実施することができましたので、その活動のまとめとしてポスター発表を行いました。自然探究コースの代表として楠田さん(2年)、科学部の代表として小林さん(2年)が参加し、初めてのポスター発表に緊張しながらも、堂々とした姿勢で発表していました。自分たちだけでは気づかなかった質問や意見をいただき、新しい気づきもありました。また、他校の活動も知ることができ、良い刺激になりました。

また、延泊をして12月23日はサンシャイン水族館にいきました。来年度の木津高水族館に向けて、水槽展示やレイアウト、イベントやポスター制作など参考にできることがたくさん見つかりました。また、バックヤード見学にも参加し、生物の飼育のことについてはもちろん、お客様とのコミュニケーションの大切さに気づくこともできました。

帰りの新幹線の時間まで時間の許すかぎり東京観光も行い、とても充実した3日間となりました!

2024年11月08日

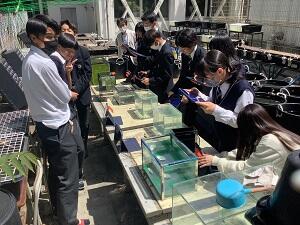

11月1日(金)、木津小学校の3年生が、本校自然探究コース3年生と交流授業を行いました。

木津高水族館やめだかガーデンで飼育している生き物を観察した後、小学生が川の生き物観察で調べた内容を発表してくれました。そして、この発表に対して高校生が講評を行い、もっと発表をよくするためアドバイスをしました。たくさんの小学生に囲まれて緊張していましたが、用意した水槽に喜んでくれている姿を見たり、人前で説明する経験ができるなど、とてもいい経験ができました。これを励みに、探究活動を進めていきたいです。

また、この日は京都新聞の取材もあり、11月8日(金)の朝刊に記事が掲載されました。

2024年10月15日

9/13(金)・9/27(金)・10/11(金)の3日間に渡り、城山台小学校でボッチャの実習を行いました!

3年生スポーツ探究の生徒達が、総合的な探究の時間に指導案を考え、小学生にボッチャを教えました。

探究の時間に、先生役と生徒役に分かれ、授業を行っていますが、実際、小学生に向けて授業を行うのは今回が初めてでした。

説明がうまく伝わらないことや、スムーズに進まないこともありましたが、1回目、2回目、3回目と回数を追うごとに、改善され、良くなっていくのを感じました。

生徒達は小学生から笑顔で「楽しかった!」「またやりたい!」と言ってもらえて、すごくやりがいを感じた良い経験になったのではないでしょうか。この経験を将来に生かしてほしいと思います!

2024年06月04日

2年生

改良めだかの養殖について学びながら、3~4人のグループで1つの水槽を管理しました。

餌やり、水交換など日常的な改良めだかの世話をしながら、無事に採卵することもできました。

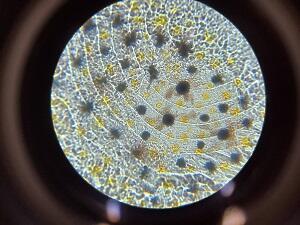

採卵した卵を顕微鏡で観察し、めだかの発生の流れを確認することができました。

5月23日は、萩の谷川でフィールドワークを行いました。

昨年度中に護岸工事が入り生物が減ってしまいましたが、ナマズの稚魚など少しずつ戻ってきている生物を観察することができました。

3年生

5月10日に井手やまぶき支援学校の中等部の生徒が来校し、『高校生が教えるめだかの飼育教室』を実施しました。

また、今年度は個人で責任をもって改良めだかの養殖にチャレンジしています。

5月は種親の選別、採卵などを行いながら日常のお世話を頑張りました。

2024年05月13日

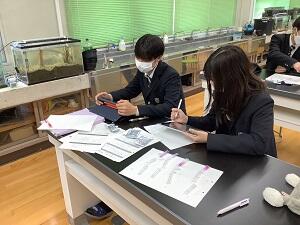

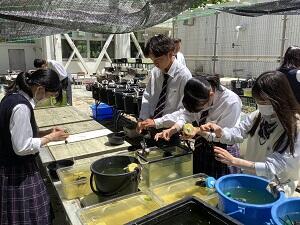

5月10日(火)、井手やまぶき支援学校中等部2年生の生徒と担当の先生に来校していただき、『高校生が教えるめだかの飼育教室』を開催しました。

授業を担当したのは自然探究コースの3年生で、2年生のときに学んだめだかの飼育方法について整理しながら、これまで授業準備に取り組んできました。

どのように伝えれば伝わりやすいか考え、理解を助けるためのパワーポイントや紙芝居作成にも力を注ぎました。

初めての外部への発表で緊張していましたが、練習の成果を存分に発揮できました。

井手やまぶき支援学校の生徒にも喜んでもらえたようで、この交流行事ができて本当に良かったです。

本校の科学部が育てた改良めだかを寄付しましたので、学んだ飼育方法を活かして井手やまぶき支援学校でも大事に育てていただけることでしょう。

2024年05月07日

2年生

新たに11名のメンバーでスタートしました。これから2年間、ここでしかできない学びをたくさんしてほしいです。

2年生の自然探究Ⅰの時間は一週間に4時間となります。

4月はめだかの飼育についての基礎知識を学び、実際に餌やり・水槽掃除などの日常管理を実施しました。また、雌雄の見分け方やめだかの色素などについても学習しました。

3年生

3年生になると、自然探究Ⅱの時間は一週間に2時間となります。

5月10日に井手やまぶき支援学校の中等部の生徒が来校し、『高校生が教えるめだかの飼育教室』を開催します。3年生はそれに向けての教材準備やリハーサルを実施しました。

2024年02月14日

2月14日(水)4限、音楽室で2年生探究エリアの生徒たちが音楽の発表会(前半)を行いました。

芸術探究コース(音楽)を選択した生徒たちは、楽器を手に、授業で練習した成果を披露してくれました。

発表会には多くの生徒たちや先生方が訪れ、演奏を静かに聴いていました。

次の発表会は2月16日(金)6限です。後半に発表する生徒の皆さんも頑張ってください。

2024年02月07日

第2学年部自然探究コースの12月と1月の取り組みは、田んぼ水槽の設置、田んぼに潜む生物調査、水質調査の練習などを行いました。

今年度から新たに自然探究コースが設置されてから、もうすぐ1年が経ちます。これまでは与えられたテーマに基づいて探究活動を進めてきましたが、来年度は自分たちで探究テーマを考えるところから始めたいです。残り1ヶ月、3年生の探究活動が有意義なものになるように準備を進めていきます。

2023年12月08日

第2学年自然探究コースの11月の取組は、特色体験フェスティバルの準備やコケに潜む生物探し、遺伝の学習などを行いました。また、11月中旬からは約1ヶ月ほど身近な生き物の飼育と観察も行いました。

自然探究コースは特色体験フェスティバル(11月11日)で『生き物カルタ大会』のコーナーを担当し、その準備として事前に生き物の特徴を調べたり、イラストを描いたりしました。

身近な生き物の飼育・観察ではグループ単位で飼育する生き物を決め、自分たちで採集し、飼育方法を調べて観察を続けました。生徒達が選んだ生き物は、『アマガエル』、『ダンゴムシとワラジムシ』、『バッタ類』、『ミナミヌマエビ』でした。これまでに学習してきたことを生かし、水槽のレイアウトなども自分たちで考えました。観察して気づいたことをまとめ、来年に発表する機会を設けます。

2023年11月14日

14日(火)、システム園芸科と普通科生活探究コースが合同で木津川市の「おうち保育室sora」の園児と芋掘り体験を行いました。

高校生たちは小さな子供と共に畑で芋掘りを楽しみました。

システム園芸科の生徒たちはこの日のために栽培の管理を行ってきました。

サツマイモを楽しく掘っている園児たちの歓声が栽培管理の苦労をたたえているように感じました。

2023年11月06日

第2学年自然探究コースの10月の取組は、「環境の森センターきづがわ見学」、「萩の谷川生物調査」などを実施しました。

「環境の森センターきづがわ見学」で、回収されているゴミがどのように処理されていくかについて学ぶことができました。ただ、燃やすだけではなく、環境にできる限り配慮された設備であり、高校にはこのような設備はもちろんありませんが、普段から環境にどのような影響を与えているかを考えながら活動する大切さも学べました。

「萩の谷川の生物調査」はこれで2回目の活動となり、網の使い方もうまくなりました。今回はウェーダーの着用も体験し、濡れないけれど動きにくく危険性もあることを学びました。いろいろな生き物を観察できたことももちろんですが、河川レンジャーの方のおかげで生態系保全のこと、ただ怖がるだけでなく正しく川で遊ぶことの大切さなどの貴重な体験をすることができました。

11月からはグループで一種類の生き物を選んで水槽を作り、飼育と観察を続けて発表を行います。11月11日(土)の特色体験フェスティバルでは、「生き物カルタ」に挑戦しながらいろいろな水槽も見ることができます。ぜひ、自然探究コースのブースに御来場ください。

2023年10月05日

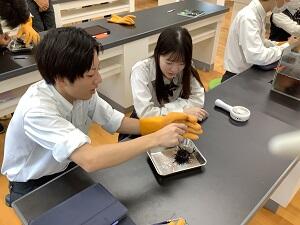

第2学年自然探究コースの9月の取組は、「遺伝」の基礎知識を座学で学びつつ、「ムラサキウニの解剖実験」、「ムラサキウニの骨格標本作製」、「長浜バイオ大学 模擬授業『日本のメダカとアジアのメダカ』受講」等を実施しました。

ムラサキウニの解剖とムラサキウニの骨格標本作製を通して、3年次の生物の発生分野で学ぶウニの事前学習として、ウニの構造や生態について詳しく学ぶことができました。

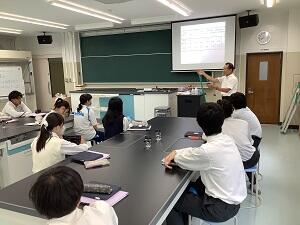

長浜バイオ大学では、竹花佑介先生からアジアの色々なメダカの貴重な話を聞かせていただきました。ミナミメダカや品種改良されたメダカ、生態系の破壊、幻のメダカの話など、とても興味深い内容ばかりでした。この学習を機会に、木津高校で数多く飼育しているミナミメダカや改良メダカの研究に励んでほしいと思います。

今年の9月はとても暑くフィールドワークができませんでしたので、10月からは積極的に実施していきたいです。

2023年07月21日

7月は中間考査期間と夏休みがあり、2日間しか自然探究の授業はありませんでした。

その限られた時間の中で、新たな取組をスタートしました。

お世話をしているメダカ水槽の水には、きっと植物の成長に必要な栄養源があると考えました。

普段、廃液として処理している飼育水を野菜栽培に利用することにしました。

今回は水槽に筏を浮かべ、そこで空心菜を飼育して経過を観察することにしました。

メダカ水槽の廃液、水道水、液体肥料入りの水道水、めだかのビオトープ水槽の4つの水槽でどのような違いが見られるか比較実験を行います。

筏は校内に自生している竹を利用して手作りで用意しました。

2023年06月29日

第2学年自然探究コースの5月の取組は、「減数分裂」や「生殖細胞」、「外来生物」等の基礎知識を座学で学びつつ、「ミジンコの観察(上級編)」、「体細胞分裂の観察」、「めだかの飼育方法」「川の生物調査」などの実験・実習を行いました。

特に「川の生物調査」は木津川市の萩の谷川でフィールドワークを行い、初めてのガサガサ体験に生徒達はとても楽しんでいました。採集した生物の一部を木津高校へ持ち帰り、川の再現水槽を生物実験室に設置しました。これから一年間、飼育しながら成長の様子や行動観察をしてレポートや発表資料を作成していきます。特色体験などで中学生の方も見ていただくことができるかもしれませんので、自然探究コースに興味がございましたら是非ご参加ください。

自然探究コースの授業がスタートして2ヶ月が経ちましたが、少しずつ生物を粘り強く観察する習慣も身についてきたようです。2学期は自分で調べたい研究テーマが見つかることを期待しています。

2023年05月29日

第2学年自然探究コースの5月の取組は、「細胞分裂」や「生物の生殖方法」等の基礎知識を座学で学びつつ、「めだかの雌雄選別」、「めだかの求愛行動観察」、「めだかの採卵」」「めだかの卵の発生観察」などの実験・実習を行いました。

特に「めだかの卵の発生観察」は興味深かったようで、日を追う毎に変化していくめだかの胚を写真撮影したりスケッチするなどして特徴をまとめていました。

生物を観察し続けることはとても根気が必要です。観察力を養うことは理科分野ではもちろん大切ですが、今後の人生でも役立つ場面がたくさんある力だと思います。自然探究コースの学習を通して、根気強さや観察力をどんどん養っていってほしいです。

また、4月に校内フィールドワークで発見した生物について調べたことを発表しました。発表資料の構成、話し方、目線などまだまだ改善は必要ですが、みんな一生懸命に発表していました。今後も色々な発表の機会がありますので、段階的にプレゼンテーション能力が向上できるようにしていきたいです。

来月は校外でのフィールドワークも始まります。天候に恵まれますように。

2023年04月21日

これまでの木津高校ではなかった、生物を主に学習するコースである『自然探究コース』がいよいよスタートしました!

生物観察のスペシャリストを目指して実習・実験、そして生物分野の学習に励んでいきます。

4月は生物観察の練習として、ミナミメダカを隅々まで観察したり、木津高校の敷地内の生き物を探して調べ学習を行いました。

今後も月に1回程度は活動内容を更新していきますので、気になった中学生やその保護者様はぜひ学校説明会に足を運んでください!

2020年08月05日

1年生特進エリアを対象として、「オンライン進路学習会」を実施しました!木津高校では、初めての試みです。

生徒とともに1週間前から事前準備をして、8月5日(水)の当日を迎えました。9:00~12:00という短い時間でしたが、いつもと違う学習環境で、進路について考え、また各教科の学習方法を学ぶ機会となりました。

<オンライン進路学習会の内容>

進路セミナーⅠ「予測困難な社会に必要な力について」(副校長)

教科セミナー①数学「復習の仕方」

教科セミナー②国語「古文の読み方」

教科セミナー③英語「ライティングレッスン」

進路セミナーⅡ「My学習スタイルの形成/定着~1年夏・秋に意識してほしいこと」(進路担当)

閉講にあたって(学年部長)

2017年12月12日

12月12日(火)オーストラリアのクイーンズランド州政府代表の留学生が、木津高校やってきました。

本校生徒と茶香服体験・子育て体験授業・伝統文化体験の授業を行いました。

午後からは情報企画科のスピーチコンテストで活躍した生徒10名と木津川市の文化遺産見学「国宝・浄瑠璃寺」を一緒に見学しました。

2017年11月27日

1年生の発展エリア 化学基礎の時間に窒素の性質や物質の三態変化を学ぶため、液体窒素の実験をしました。

窒素は沸点が-196℃と、とても低い温度で液体から気体に変化する性質を持っています。

つまり液体窒素の中の温度は-196℃以下の世界であり、物質は様々な変化をするという実験です。

生徒は粉々になったバラの花の様子や液体になった酸素、二酸化炭素から一瞬でドライアイスになる様子に驚いていました。

最後に牛乳・卵・砂糖・バニラエッセンスをかき混ぜて、液体窒素をかけると一瞬でバニラアイスが出来る様子を観察し、できたバニラアイスを試食し楽しく実験を終えました。

Copyright (C) 京都府立木津高等学校 All Rights Reserved.