教育内容

- >

- 教育内容

- >

- 普通科

- >

- 【探究】特色ある教育活動

教育内容

2017年11月21日

【3年連携シリーズ⑥】

11月20日に京都府山城広域振興局の消費生活相談員である木戸明美様を講師に迎え、「インターネット・消費生活における諸問題について」と題して講義をしていただきました。

前半はパワーポイントやワークシートを用いて、主にSNSやインターネットのモラルやマナーについて講義を聞いたり、話し合ったりしました。何気ない投稿が炎上したり、個人情報の特定につながったり、将来の就職や結婚などの際にトラブルになり得ることなど、なんとなく知っているようでも、そこまで想像していなかったようなことが、現実に起こっていることを学びました。

後半は4人1組で準備していただいた人生ゲームを行って、消費生活のロールプレイを行いました。「株って買っといたほうがいいん?」や「(地震が起こるマスに停まり)しまった!地震保険入ってた方がよかった・・・」など様々な声が聞こえてきました。

最後に、近いうちに成人年齢が18歳に引き下げられる話や未成年と成人とでは問題が起こったときに責任の重さが変わってくることなど話していただき、3年生にとっては自分に直接関わってくる問題として考えることができました。

2017年11月17日

11月17日(金)5・6限の2年生「連携基礎」(学校設定科目)の授業では、帝塚山大学心理学部教授の大久保 純一郎先生をお迎えし、心理学についての出前授業をしていただきました。

講義の前半は「心理学入門」として、心理学とはどのような研究分野であるのかを教えていただき、実際に質問紙を用いたストレスチェックを行いました。この質問紙の中には「ストレスに対し、どれくらいユーモアで対処できるか」という、現在研究中の尺度も含まれており、最新の研究にも触れることができました。

講義後半では「笑いと微笑みの心理学」と題して、笑いや微笑みの種類、ユーモア対処についての分析を教えていただきました。

生徒たちは大変興味深く大久保先生の講義に耳を傾けていました。

2017年11月14日

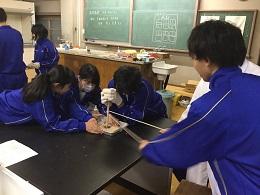

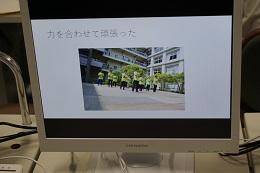

11月14日(火)5・6限の2年生「連携基礎」(学校設定科目)の授業では、京都教育大学教育学部教授の村上 忠幸先生をお迎えし、「火起こしを科学する」というテーマで理科の探究実験の授業をしていただきました。

「ゆみきり式火起こし器を使って火をおこしてください」という村上先生からの課題に、グループで協力して解決に取り組みます。

最初は根性だけで火起こし器を操作していましたが、煙は出ても火は起きません。

「物を燃やすのに必要な要素は何か?」など、グループ内で話し合い、仮説を立て、何度も試行錯誤を繰り返しました。

火を起こせた瞬間には生徒から歓声が上がり、大きな達成感を得た様子でした。

縄文時代に人類が何万年もかけて開発した火起こしのプロセスを、生徒たちは2時間で体験することができました。

2017年11月11日

【シリーズ3年連携⑤】

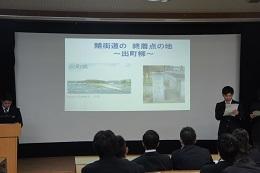

11月10日金曜日。この日の3年連携の授業では課題研究の中間発表会を行いました。

4つの分野「理科・環境」、「歴史・文化」、「文学・心理」、「観光・情報」毎に10分間でこれまで行ってきた研究と今後の展望について発表しました。

良いところもありましたが、やはり中間発表会ということで課題がたくさん見つかりました。

多くのチームに共通するところで、内容面がまだまだ不十分ということもありますが、発表面でも原稿を読んでいるだけで伝わらない、パワーポイントが見にくかった、画像引用に関する著作権の問題などがあり、次回の本番の発表へ生かしてもらいたいです。

今回見つかった課題を真摯に受け止めて、よい課題研究を行ってくれることを期待しています。

2017年11月08日

11月3日(金・祝)に第2回学校説明会が開催されました。

連携コース3年生では、代表の生徒が中学生や保護者の方を前に連携コースの取り組みについて発表しました。

大勢を前に緊張したと思いますが、2年次の取り組みや現在の分野別に分かれて行っている内容などをパワーポイントを用いて発表しました。

終わってからも、「緊張したけど、楽しかった」という感想も聞かれ、またひとつステップアップしたのではないかと思います。

2017年10月16日

10月13日(金)5・6限、2年生普通科連携コースの「連携基礎」(学校設定科目)の授業では、奈良大学社会学部教授の中原 洪二郎先生を講師にお迎えし、「私たちの中にある『文化』と『文化財』」というテーマで出前授業をしていただきました。

講義では、「文化」の定義をどのように捉えていくべきかということや、「文化財」は伝統的なもの・歴史のあるものだけでなく、今あるものでも「大事にしたい」、「残したい」と思うものなら文化財になるということを教えていただきました。

また、大学の学びとは「『自明』の『明』を疑うこと」、「当たり前を当たり前のままに放置せず、より深く探究する姿勢によって新しい発見が生まれる」ということなどを教えていただきました。

これは、進学後のみならず、3年生での課題研究の授業においても大切な視点となります。

生徒は、また一つ課題研究に向けての展望を開くことができました。

2017年10月06日

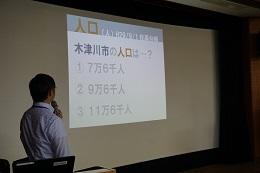

10月6日(金)5・6限の「連携基礎」(学校設定科目)の授業では、木津川市観光商工課の 山口 一成 様、 西谷 昌豊 様を講師としてお迎えし、木津川市の観光についてご講演をしていただきました。

116年前の開校の目的でもあった「地域に貢献する」活動を3年生の課題研究で行っていくためには、木津川市のことを学ぶ必要があります。

2名の講師の方から、クイズ形式で木津川市の概要や観光施策について教わりました。

特に、木津川市には6件もの国宝があり、木津高校の附属茶園・茶工場を含め3件の日本遺産があり、木津川市が全国に誇れる点が多くあることが改めてわかりました。

また、今月に上狛地域で行われる舞台演劇「上狛キャッツ」に出演される香港の劇団の役者およびスタッフの方3名も来られ、地域を盛り上げる活動への想いも語っていただきました。

今回の講演を通して、生徒たちは地域を構成する一員であると自覚して地域をより良い場所にするための取り組みに関わろうとする「シビックプライド」の意識の大切さに気づくことができ、今後の活動への展望を広げることができました。

1月には、上狛茶問屋街のフィールドワークも計画していただいております。

2017年10月03日

2年生普通科連携コースの「連携基礎」(学校設定科目)の授業では、生徒の「伝える力」を育成する取り組みを行っています。

9月15日、22日の2日間に渡り、2学期最初の取り組みとしてプレゼン大会を行いました。

テーマは「夏の成長」。

夏休みに自分を成長させたこと・ものに関して写真を一枚撮り、それを全体に提示しながら自身の成長について1分半~2分という決められた時間内でプレゼンテーションを行いました。

1学期のプレゼンの反省を生かし、内容だけでなく、声の大きさや目線、姿勢など、1学期よりも一人一人のプレゼンに磨きがかかっていました。

その後、より人に伝わるプレゼンにするにはどうすれば良いかグループで討議をし、話し合った結果を全体で共有をしました。

2017年06月29日

2年生普通科連携コースの「連携基礎」(学校設定科目)の授業では、本校の茶園が日本遺産に追加認定されたことと、今年度「お茶の京都博」が開催されていることにちなみ、本校で長い歴史を持つ茶業教育を受けています。

6月9日(金)にはシステム園芸科の吉田先生にお茶の種類と製造方法についての講義をしていただきました。

お茶には、煎茶やかぶせ茶、玉露、番茶、焙じ茶、烏龍茶、紅茶など様々な種類がありますが、これらはすべて元は同じお茶の木から出来ており、栽培方法や製造工程の違いで様々なお茶を作ることができることを知りました。

実際に様々な種類のお茶の葉に触れ、香りや味の違いを感じることができました。

6月28日(水)にはシステム園芸科の谷先生と3年生の茶業専攻の生徒11人に、「お茶の淹れ方講習」をしていただきました。

茶葉には渋み成分であるカテキンや旨み成分であるテアニンなどが含まれ、これらの成分をどのように抽出するかで味が変わります。

茶葉の量やお湯の量や温度、蒸らし時間などを先輩方に細かく指導してもらい、旨み成分であるテアニンを多く抽出させた、甘くて美味しいお茶を入れることができました。

今学期の連携基礎の授業を通して生徒たちは、木津高校や地域の誇りであるお茶についての理解を深め、親しみを持った様子でした。

2017年06月17日

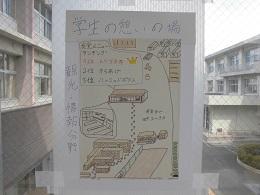

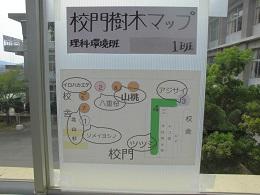

【3年連携シリーズ②】完成!校内イラストマップ

3年生連携コースでは5月に校内のイラストマップづくりに取り組み、先日その発表会を行いました。

各分野で工夫を凝らしたものができ、第2職員室前の廊下に展示してありますので、一度ご覧ください。

各分野で作成したマップは以下の通りです。

<文学・心理分野>

校内に咲く花の花言葉などを紹介した『校内を彩る花・木をうたう』

<歴史・文化分野>

日本遺産である製茶工場とその周辺を紹介した『製茶工場周辺マップ』

<観光・情報分野>

食堂の人気メニューや行き方などを紹介した『学生の憩いの場』

<理科・環境分野>

1班:2つある中庭の樹木を紹介した『中庭の樹木』

2班:校門周辺の樹木を紹介した『校門樹木マップ』

3班:食堂周辺の樹木や草花を紹介した『植物マップ~食堂周辺』

2017年06月09日

6月2日(金)の連携基礎(学校設定科目)の授業では、北村校長先生に「木津高校の歴史」というテーマで特別授業をしていただきました。

長らく木津高校で茶業を教えてこられた北村先生は、昨年度校長として再び本校に着任されました。

木津高校のホームルームの教壇で授業をされるのは平成15年以来だそうです。

昨年度、本校の茶園および茶工場が日本遺産に追加認定されたことを機に、校長先生は創立当初からの歴史を振り返る活動をされてきました。

木津高校は、1901年に相楽郡立農学校として開校しました。開校のきっかけは皇太子の結婚記念と、大阪、京都、奈良、名古屋に流出する若者を相楽の地に留め、地域に貢献する人材を輩出するために設立されたそうです。

その後、3度の校名変更や学科改編を経て、現在の木津高校があることが分かりました。

また、北村先生のご専門である茶業に関するお話もお聞かせいただきました。

連携コース6期生も、116年前の開校の目的である「地域に貢献する」ことを目標に、今後2年間で地域や地元の大学と連携しながら、探究的な活動を展開していきます。

<生徒の感想(一部)>

・この学校ができたことも、なぜ農業や茶業の関係のある学校なのか、それぞれ意味があると知りました。

・学校名がたくさん変わっていて、すごく歴史深いなと思いました。

・校歌の中に菊と藤が入っていますが、ちゃんと意味があると知りました。

・お茶摘みがずっと昔から続いていると知ってとてもすごいなと思いました。

・木津高校にはこんな歴史があったのか、周りや校舎はこんな感じだったのかと、スライドを見ててものすごく分かりました。

・私の祖母は木津高校が母校なので、家でもいろいろと話を聞いたことはありましたが、映像を見て、自分が思っていた以上にすごい学校だなと思うことができました。

・私の祖父や両親も木津高校の出身で、写真を見ながらこの校舎で学んでいたんだなと思いました。

・校長先生の授業はめったにない授業ということでとてもうれしかったです。

・校長先生も木津高校がすごく好きなんだなと感じました。

・改めてすごく古くから多くの歴史がある、誇れる高校だと思いました。

・私は木津高校に通っているということを誇りに思って学校生活もこれから送っていきたい。

・これから、木津高校の歴史の中でしっかり勉強していきたいと思っています。

・もっと木津高校に誇りを持って残りの二年間、この校舎で学んでいきたい。

・木津高校で勉強できているのは、本当にありがたい事なんだなと改めて思いました。

・良い歴史のある木津高校の生徒でいられて幸せです。

・これから卒業しても木津高校の良さを伝えていきたいと思います。

・この学校に入って良かったと思います。

2017年06月02日

2年生普通科連携コースの「連携基礎」(学校設定科目)の授業では、「伝える力」を身につけることを目標に取り組みを進めています。

その第一弾として、生徒は「自己紹介シート」をパソコンで作成し、発表会を行いました。

自分自身の好きなこと・ものや、長所、連携基礎の授業への意気込みを1分半~2分という決められた時間内で、一人一人がプレゼンしました。

プレゼンは内容だけでなく、声の大きさ、姿勢、身だしなみなどによっても、人への伝わり方が大きく変わります。

生徒たちは自身の経験なども交えながら、各自工夫して発表を行っていました。

また、聞き手として発表者を評価する側にも立ち、「良いプレゼン」とはどのようなものかを考察をしました。

話すスピードや声のトーン、目線など、生徒それぞれの反省点を生かし、今後もプレゼンの取り組みを継続しながら、2年間通して「伝える力」を磨いていきます。

2017年05月15日

【3年連携シリーズ①】校内イラストマップづくり

今年度も連携コース(3年)の様子をシリーズで発信していきます!

現在、3年生の連携コースでは校内イラストマップづくりをしています。

「文学・心理」、「社会・文化」、「理科・環境」、「情報・観光」の4つの分野に分かれて、各分野でテーマを設定して取り組んでいます。

例えば「理科・環境」分野なら校内のどこに何の樹木があるかを調べてイラストマップを作成し、さらに各樹木に紹介のプレートを設置する予定です。

5月末に完成予定ですが、各分野でどんなマップが完成するか楽しみです。

2017年05月12日

2年生普通科連携コース(2年6組)の「連携基礎」(学校設定科目)の授業が4月から始まりました。

今年の2年生は、連携コースの6期生にあたります。

今年の「連携基礎」の授業では、

①推薦入試に必要な「伝える力」(文章力、プレゼン力)を身につける

②「伝えるもの」を得るために、多くの人と連携しながら学びを深める

③木津高校のことを語ることができるようになる

の3点を目標にしています。

2学期以降、地域や大学などと連携するにあたって、連携先の方に木津高校のことを聞かれた場合にはしっかりと語れなければなりません。

そのために、1学期は本校のシステム園芸科と連携し、本校で長い歴史を持つ茶業教育を受けています。

5月12日(金)5・6時間目には、本校の茶園で茶摘み実習を行いました。

1回の製茶の作業には最低20kgの新芽が必要になります。

クラス全体で20kg以上を摘めるよう、一人0.5kgを目標に新芽を摘みました。

システム園芸科の吉田先生のご指導の下、生徒たちは真剣に新芽を摘み続け、クラス全体で23.7kgもの新芽を摘むことが出来ました。

製茶の作業を経て、6月にはお茶の淹れ方実習を行います。クラスみんなで汗水垂らして摘んだお茶はどのような味わいになるのか、今から楽しみです。

<生徒の感想(一部)>

・システム園芸科の人たちがいつも大変な思いをしてお茶を摘んでいることがわかりとてもいい体験になった。

・こんなにも大変な作業で、緑茶が出来ているのも知らなかったので、お茶を飲むたびに感謝しようと思いました。

・この葉がお茶になると思うと不思議になりました。

・みんなの摘んだ20kgのかごを持って、葉の重さだけでこんなにも重くなるのには驚いた。

Copyright (C) 京都府立木津高等学校 All Rights Reserved.