- 点字体験学習(3年)

本校では、高齢者や障がいのある方への正しい理解と認識を深めることを目的に、すべての学年で福祉教育に取り組んでいます。2月5日には3年生が、町内の点字サークル「あいあい」の岸本英子さんを講師にお招きし、目の不自由な方の生活の様子や点字について、お話していただきました。

世の中の商品には、目の不自由な方のために、点字やユニバーサルデザインが多く取り入れられています。シャンプーとコンディショナーの違いも、触るだけで識別できるようになっているんですね。

岸本さんに持ってきていただいた、目の不自由な方でも楽しめるトランプやオセロを、自分たちやってみて、工夫されているところを確かめました。

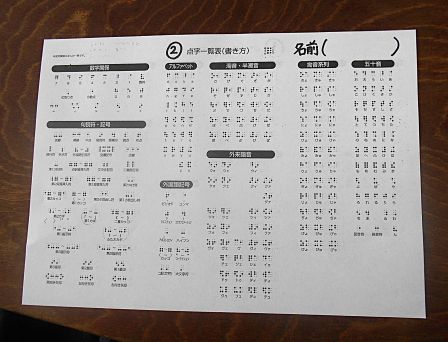

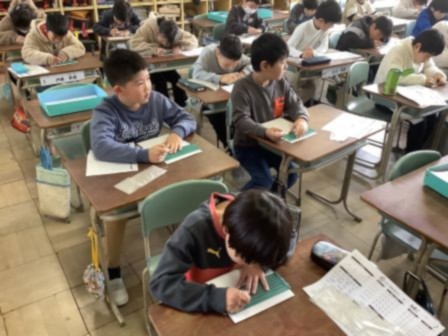

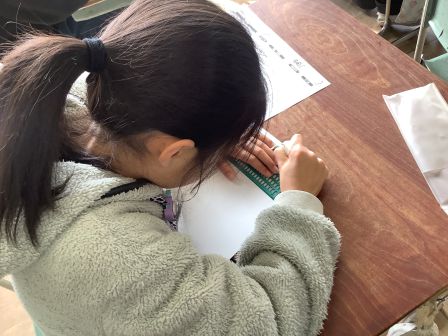

続いて、点字の体験です。点字での文字の表し方や注意点などを教えていただいた後、自分の名前を点字で書くことに挑戦しました。みんな真剣な表情で取り組み、だんだんと力の入れ加減などコツをつかんできたようでした。

今回の授業を通して、子どもたちは、目の不自由な人に対して自分ができる支援についても考えることができました。岸本様、お忙しい中ご来校いただき、ありがとうございました。

- 参観・懇談会 ありがとうございました!

10日(火)の5時間目に、今年度最後の授業参観を行いました。学級閉鎖で中止とさせていただいた学級もありましたが、たくさんの保護者の皆さんにご参加いただき、ありがとうございました。

また参観後の学級懇談会にも、多数のご参加ありがとうございました。学級委員の皆さまには、大変お世話になりました。

- 学級閉鎖のお知らせ

風邪やインフルエンザ等に罹患する児童が多く見られるため、下記の通り、学級閉鎖の措置をとらせていただきます。

・6年1組 2月11日(水)~13日(金)まで【※10(火)から期間延長】

・5年1組 2月11日(水)~13日(金)まで

*これまで、閉鎖する当該学級の保護者のみに、メールでお知らせしておりましたが、今後は、他学年の保護者や学校関係者と情報の共有を図っていくため、閉鎖措置が決定次第、こちらにアップするようにいたします。

- 図工作品展~子どもたちの力作をぜひご覧ください!

本日9日(月)から13日(金)まで、図工作品展を開催します。子どもたちが図工の授業で制作した、絵画作品と立体作品を1点ずつ展示しています。保護者の皆さまは、10日(火)に授業参観・学級懇談会もございますので、ぜひ子どもたちの力作を見に来てください。

- 手話体験(2年)

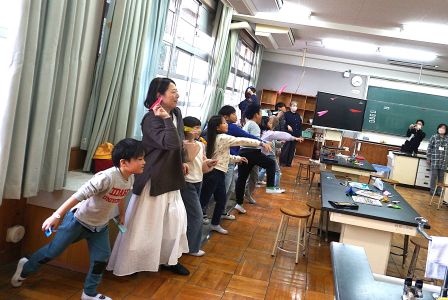

今日の3・4時間目に、2年生が、耳の不自由な方への理解を深める出前授業を受けました。講師として来てもらったのは、町内の2つの手話サークル「ほたる」と「一番星」で活動されている7名の皆さんです。

聴覚障がい者とコミュニケーションをとる方法は、手話以外にも、筆談やジェスチャー、口を大きく開けて話す、指で空書きするなどいくつもあることを教わりました。自分たちでも、ジェスチャーだけでどれだけ相手に伝えられるかやってみましたが、言葉を使わずに身振りだけで正確に伝えるのは、なかなか難しい。

次に、耳の聞こえない方が朝起きるときに使っておられる、特別な目覚まし時計を体験させてもらいました。みんなが使っている時計は大きな音が鳴りますが、こちらは設定した時間になると、頭の下でブルブル震えて起こしてくれるんですね。

そして最後は、手話の体験です。まず全体で手話の基本的なことを教わった後に、グループに分かれて、自分の名前を手話で表せるように練習しました。しっかりと覚えておいて、いざという時に手話で自己紹介ができるといいですね。

手話サークル「ほたる」「一番星」の皆さん、本日は、子どもたちのためにお時間を作っていただき、ありがとうございました!

- 1年ぶりの雪遊び

日本列島を襲った、この冬最大級の寒波。昨日から降り積もった雪のせいで、朝から運動場は一面の銀世界です。

2時間目には、5年生たちが、寒さに負けず雪遊びを楽しみました。

その後、6年生も出てきて、運動場は大賑わい。

中間休みが終わる頃には、みんなで遊び尽くし、雪はほとんどなくなっていました。

大人には、困ることの方が多い積雪ですが、子どもたちは、やっぱり雪が大好きですね。

- 車いす体験(4年)

本日の5時間目に4年生が、障がい者理解教育・福祉教育の一環として、車いすの体験授業を行いました。車いすの仕組みや、介助の仕方について学んでから、エントランスの周りで実践していきます。

3・4人のグループで、役割を交代しながら、車いすの体験をしました。介助役の人は、乗っている人のことを考えて丁寧に車椅子を扱い、やさしく声を掛けながら押すことができました。

本日の体験を通して、子どもたちは、ただ車いすの扱い方を学ぶだけでなく、足の不自由な人たちへの心遣いや配慮、自分ができる支援についても考えることができました。車いすをお貸しいただいた社会福祉協議会の皆さま、ありがとうございました。

- 卒業・進級を祝う会(ひまわり学級)

本日の午前中に、町内3校の特別支援学級の子どもたちが維孝館中学校に集まり、「卒業・進級を祝う会」を行いました。司会進行役は中学生。そして最初のあいさつも、中学生の代表が立派に務めてくれました。

まずは、各学校ごとに自己紹介を行いました。全員が堂々と発表できましたね。他校のお友達も、もうすっかり顔見知りになりました。

続いて、毎年祝う会にご協力をいただいている民生・児童委員さんに、「アンパンマン」の大型絵本の読み聞かせをしていただきました。最後にみんなで「ゆうきりんりん」を合唱して盛り上がりました。委員の皆さま、ありがとうございました。

次はいよいよ、各学校の発表です。田原小学校の子どもたちは、低中高学年で3つのグループに分かれ、合奏をしました。打楽器やリコーダーを使って、息の合った上手な演奏ができましたね。

宇治田原小学校は、低学年の音読劇と高学年の合奏を、そして維孝館中学校は、生徒たちが中学校生活でがんばったことをムービーで発表し、その後手話付きの合唱も披露してくれました。

10分間の休憩中には、3校の子どもたちが入り乱れて、みんなで楽しく交流しました。

終わりの集いでは、一人ひとりが卒業・進級に向けて自分の決意を発表しました。学校の勉強や生活について、自分の目標をしっかりと伝えられましたね。

また、民生児童委員の皆さんから、卒業進級の祝い品もいただきました。

最後に、みんなで記念写真を撮りました。

今年度最後の交流の場、とても楽しい時間になりましたね。では卒業生の皆さん、新しい世界でもがんばってください。ちょっと早いですが、卒業おめでとう!そして町内で進級するみんなは、来年度も仲良く活動していきましょう。

- 綴喜青少年の主張大会

1月31日(土)に、「第42回綴喜青少年の主張大会」が、京田辺市の中央公民館で開催されました。八幡市・京田辺市・井手町・宇治田原町の4つの市町の小中学校から選ばれた15名の代表が、それぞれの主張作文を発表しました。本校からも6年生児童1名が参加し、たくさんの観衆が見守る中、堂々と自分の思いを伝えることができました。

代表児童は、11月の「宇治田原町小・中学生主張大会」も合わせて、約3ヶ月もの長い期間、発表の練習に取り組んできました。この日はその集大成となる素晴らしい発表になりました。本当によくがんばりましたね。おつかれさまでした。

- インフルエンザに警戒ください。

全国的にインフルエンザの流行が言われていますが、今週に入って、本校でも罹患する児童が急増しており、昨日より3年生で学年閉鎖を行っています。校内でも、感染症対策に努めておりますが、各ご家庭でも、お子様の健康状態に十分ご留意いただきますようお願いします。なお、もしお子様に発熱等の症状が見られた場合には、病院を受診していただき、罹患の有無をご連絡いただけますよう、合わせてお願いいたします。

- 「6年生を送る会」を成功させよう!(すくすく広場)

今日の「すくすく広場」は、1~5年生だけで実施しました。5年生の児童会本部から提案があったのは、「6年生を送る会」について。6年生たちを笑顔にするために、みんなで協力しようと呼びかけ、当日までの各学年の役割を説明してくれました。

6年生に届ける「児童会の歌」の練習もしました。

2月24日の本番では、大きな歌声や出し物で、6年生にしっかりお祝いの気持ちを届けましょうね。

- 手作りゴマで昔遊び(1年・ひまわり学級)

先日、地域の方から、手作りのコマをいただきました。早速、1年生が生活科の時間に、おもいおもいの模様を描いて、カラフルなオリジナルのコマを作り、みんなで回して遊びました。

ひもを使って回すコマは、なかなか1年生には難しいのですが、このコマは軸が長く、両手で簡単に回せるので、全員が楽しく昔の遊びを体験できました。

1年生だけでは余ってしまう位、たくさんのコマをもらったので、2年生やひまわり学級の子どもたちにも配らせてもらいました。休み時間にひまわり学級を覗くと、こちらもみんなで楽しそうに遊んでいました。

コマを提供していただいた大嶋さま、本当にありがとうございました。

- R8年度 入学説明会&体験入学(来入児・5年)

本日、来年度入学児童の保護者を対象に、入学説明会を行いました。入学予定26名の、すべての保護者の皆さんにご参加いただき、小学校の生活や入学までに準備してもらうことなどについて、説明をしました。お忙しい中お時間を割いていただき、ありがとうございました。提出してもらう書類もたくさんありますが、ご協力よろしくお願いします。

また、説明会の裏では、来入児たちの体験入学を行いました。来年度1年ー6年のペア学年になる5年生が、受付から教室まで、園児をやさしくエスコートします。

教室で絵本の読み書かせや手遊びをしたり、体育館でリングスローをしたりして、楽しい時間を過ごしてもらいました。

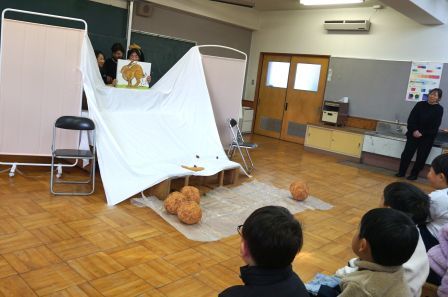

最後は、図工室に移動して、「読み聞かせ隊」の皆さんに読み聞かせをしていただきました。大がかりなセットを使った「うんち」のお話、とてもおもしろかったですね。

園児のみなさん、田原小学校はどうでしたか? 全校のみんなも先生たちも、みんなが4月に入学してきてくれるのを楽しみに待っていますよ。

- 生命のがん教育(6年)

本日5時間目に、6年生で「生命(いのち)のがん教育」を実施しました。これは、京都府が「がん」に関する正しい理解を広め、がん患者の方に対する偏見をなくすために、平成25年度から取り組んでいる事業で、本校でも毎年授業に来てもらっています。

今回は、宇治徳洲会病院の医師・松下先生より、がんについての基礎知識を教えていただきました。

その後、実際に手術でがんを摘出した経験のある「がん教育推進メッセンジャー」の今井さんから、ご自身の体験談を聞かせていただきました。

今回の授業が、子どもたちにとって、健康的な生活習慣を意識したり、命の大切さについて考えたりするきっかけとなればと思います。 ご来校いただいた皆さま、本日はどうもありがとうございました。

- 凧あげ(1年)

本日の4時間目、1年生が生活科の授業で、凧あげをしました。外は強い北風が吹いており、凧あげにはもってこいです。みんな寒さなんかまったく気にせず、たこ糸をしっかり握って、運動場を所狭しと駆け回りました。

- 土曜参観、ありがとうございました!

本日の授業参観には、たくさんの保護者の皆さま、地域の皆さまにご来校いただき、ありがとうございました!土曜日ということで、普段はなかなか学校に足を運びにくい方々にも子どもたちの様子を見ていただくことができました。また、懐かしい卒業生たちにもたくさん出会えました。

子どもたちは、多くの皆さまに見守られながら、いつも以上に意欲的に学習に取り組めていたように思います。今後も本校の教育活動に、ご支援ご協力をいただけますよう、よろしくお願いいたします。

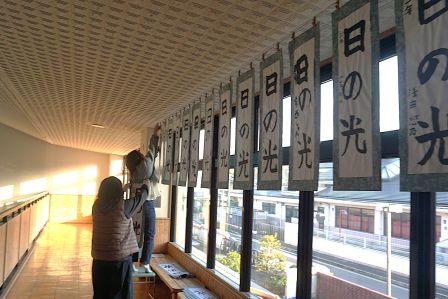

- 書き初め展を開催します!

本日の放課後、明日の土曜参観に合わせて開催する「書き初め展」の準備を行いました。

冬休み中や3学期の習字の時間に書いた、子どもたちの力作をぜひご覧ください。なお、作品の展示期間は、1月23日(金)までとなります。

- 児童会・生徒会合同あいさつ運動

14日(水)~16日(金)の3日間の日程で、児童会本部が、3学期のあいさつ運動を行っています。今回は本部役員だけでなく、各学級から選ばれた代表者も一緒になって、『おはようございます!』と元気なあいさつで呼びかけました。

また、本日15日(木)は、維孝館中学校の生徒会からも卒業生2名が参加してくれ、民生委員さんや教育委員会の皆さんと一緒に、維孝館門で登校してくる子どもたちを迎えてくれました。

まだまだ寒い日が続きますが、これからも毎日、元気なあいさつをがんばっていきましょう。

- まなび茶ろん(折り紙教室)

14日(水)の放課後、3学期初めての「まなび茶ろん」が開催されました。まずは、いつものように理科室で宿題を済ませます。

宿題が終われば、折り紙教室のスタートです。スタッフの方に折り方を教わりながら、みんなで紙ひこうきを折りました。

全員が完成したら、紙ひこうき大会です。教室の端に並んで、一斉にシュート!誰が一番遠くまで飛ばせたかな?

本日も子どもたちは、生き生きと活動していました。参加していただいたスタッフの皆さん、ありがとうございました!

- 地震から命を守ろう(避難訓練)

今日の中間休みに、大地震の発生を想定した避難訓練を実施しました。3年生以上の児童には、いつ行うかは伝えずに、地震が起きた際に自分たちで正しい行動がとれるかを訓練しました。緊急放送が流れると、運動場で遊んでいた子たちは、その場にしゃがんで待機しています。その後先生の指示を聞いて、学年ごとに素早く整列できました。

校舎内にいた子たちも、放送の指示をよく聞き、頭部を守りながら運動場に移動します。誰ひとり取り残されることなく、短時間で全員避難することができました。

南海トラフ大地震がいつ起きるか分からないと言われている昨今。いざというときに、子どもたちが、自分で考え、自分の命を守る行動がとれるように、これからもしっかりと防災教育に取り組んでいきたいと思います。

- 1月の読み聞かせ隊

今日は1月の読み聞かせ隊の活動日です。前回の12月が感染症の流行で取り止めとなり、久しぶりの実施でしたが、今朝もたくさんの隊員の皆さんに来校いただき、すべてのクラスで楽しく読み聞かせをしていただきました。

次は、入学説明会の時に、来年度入学してくる園児たちのために読み聞かせをしていただく予定です。隊員の皆さま、今年もどうぞよろしくお願いします。

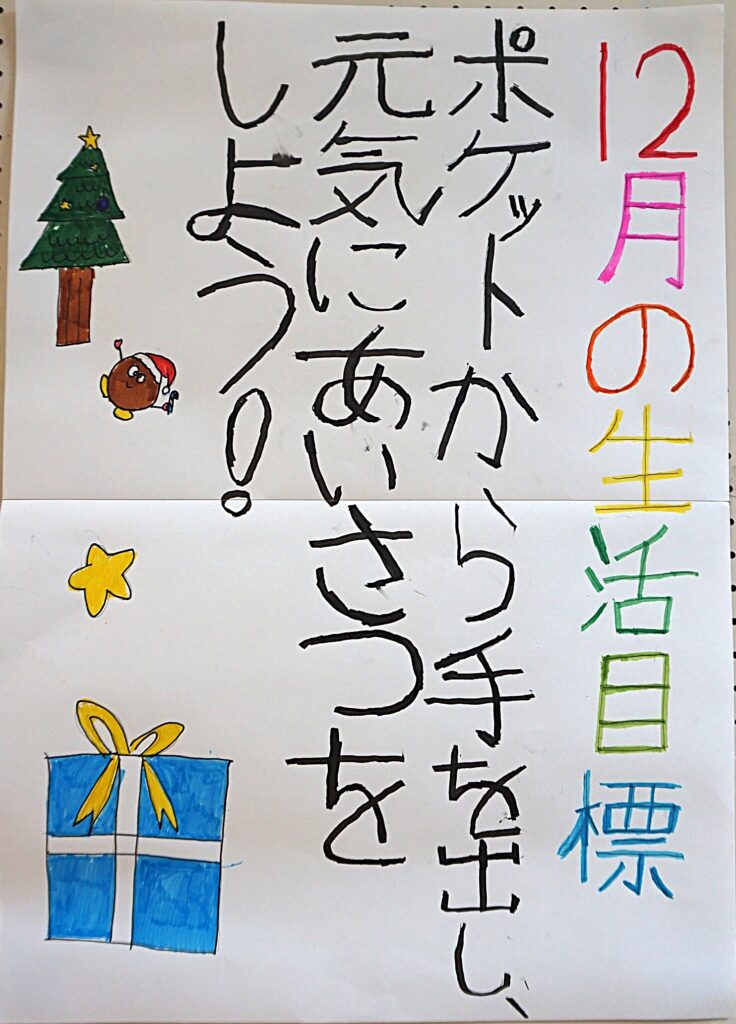

- 1月の生活目標(すくすく広場)

今朝の「すくすく広場」は、放送で実施し、児童会の本部役員が、1月の生活目標を全校児童に伝えました。1月の目標は、12月に引き続き『ポケットから手を出し、元気にあいさつをしよう!』です。

明日から3日間、朝のあいさつ運動も計画してくれています。みなさん、寒さに負けず、元気で気持ちのいいあいさつをしましょうね。

- 祝!宇治田原町「二十歳のつどい」

11日(日)は、午前中から消防団の「出初め式」が、そして午後からは「二十歳のつどい」が開催され、町内3校の校長が参加してきました。出初め式は寒風が吹きすさぶ中でしたが、多くの消防団員の方が日頃の訓練の成果を発揮してきびきびと動かれており、また二十歳のつどいでは、本校の卒業生たちが、大人として相応しい、とても凜々しい姿を見せてくれていました。改めて宇治田原町の素晴らしさを実感する一日となりました。

- 3学期が、元気にスタート!

新年明けましておめでとうございます!本日から、田原小学校の2026年が始まりました!始業式では、新しい学年へ進級することを意識して自分の目標を立て、短い3学期を有意義に過ごせるようにと話をしました。

また、宇治田原町の人権標語で最優秀賞を取った6年生児童の表彰も行いました。

休み時間には、たくさんの子どもたちが元気に運動場で遊んでいました。久しぶりに会えた友達と楽しく過ごせましたね。

大掃除の時間は、みんなで協力してがんばりました。冬休み中にたまった汚れもきれいになりましたね。

1年生は、早めに掃除に取りかかり、余った時間でフルーツバスケットをして盛り上がっていました。

保護者の皆さま、地域の皆さま、本年も変わらず、田原小学校の子どもたちを共に支えていただきますよう、どうぞよろしくお願いいたします。

- 2学期が終わりました!

本日、119日間の、長い2学期が終わりました。終業式では子どもたちに、様々な行事や普段の学習、学校生活の中で、自分が頑張ったことをしっかりと振り返るように話をしました。自分で自分の頑張りを認め、3学期以降の頑張りへとつなげていって欲しいと思います。

下校していく子どもたちの顔は、冬休みが始まる喜びに満ちていました。クリスマスにお正月、楽しみな行事がいっぱいですね。どうぞみなさん、素敵な冬休みを過ごしてください!

こうして無事に終業式を迎えられたのも、保護者のみなさま、地域のみなさまのおかげです。本当にありがとうございました。そしてどうぞ、よいお年をお迎えください!

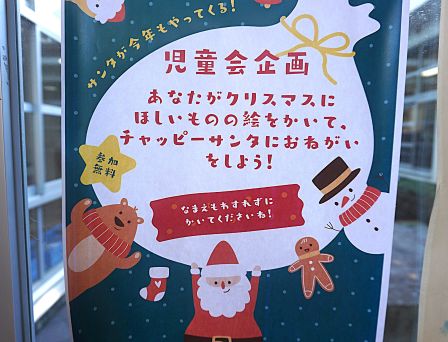

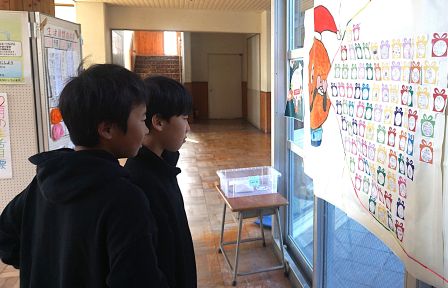

- チャッピーサンタにお願いしよう!

全校の絆を深める、2学期最後の児童会の取組は、「チャッピーサンタにクリスマスプレゼントをお願いしよう!」。児童会本部の子たちが描いてくれた、サンタのプレゼント袋の中に、自分の欲しいプレゼントを書いて貼っていく企画です。既にたくさんの子たちが参加してくれています。

一番人気は、「スイッチ2」などのゲーム機のようです。子どもらしい、かわいいプレゼントを書いてくれている子もたくさんいる中で、「2千円」「1万円」という現金な子もちらほら。また6年生では、「時間」とか「幸せ」とか、大人が考えさせられるようなことを書いている子もいました。

さあ、現実のクリスマスまで、あと1週間。希望のプレゼントは果たして届くのか?今から楽しみですね!

- お金について学ぼう!(5年)

本日の3・4時間目に、5年生が、お金について学ぶ出前授業を受けました。外部講師としてお招きしたのは、「きょうと金融リテラシー教室」室長の中野靖之さん。中野さんは証券会社に20年以上勤務された経験のある、まさにお金のプロフェッショナル。お金の使い方や貯め方、世の中のお金の流れやお金に関するトラブルの防止法まで、幅広く教えていただきました。

お金はとても大切なもの。お正月には、お年玉をたくさんもらう人もいるかもしれませんが、今日学んだことを活かして、上手に使い、上手に貯金するようにしましょうね。中野さん、本日は貴重なお話をしていただき、ありがとうございました。

- 中学校体験入学(6年)

5日(金)の5・6時間目に、6年生が維孝館中学校へ体験入学に行ってきました。まず中学校の「和みホール」で、宇治田原小の6年生と一緒に、学校生活の概要について説明を聞きました。

続いて、中学校の授業体験、この日の教科は国語です。学年合同なので、理科室で授業を受けました。旧仮名遣いを読み解くミッションに、グループのみんなで協力しながら挑戦しました。最後に現れた文章は、何とバスケットクラブへの勧誘メッセージ。授業してもらった先生、バスケ部の顧問だったようですね。

本当は、この後クラブ見学の予定でしたが、感染症予防のためこの日はクラブ活動が休止中。代わりに生徒会の先輩たちが、6つのクラブの活動の様子を紹介し、いろんな質問にも答えてくれました。

さて、あと4ヶ月すれば、みなさんはもう中学生です。中学校生活のイメージはわいてきましたか? 新たなステージでがんばっていくためにも、まずは今、小学校ですべきことをしっかりとやりきりましょうね。

- PTA学年行事(5年)

11月28日(金)の放課後に、5年生が体育館で学年行事を行いました。最初の種目は「命令ジャンプ」。2チームに分かれて、まず全員が輪になって手をつなぎます。学年委員さんの、「右」「左」「前」「後ろ」の指示に合わせて全員でジャンプ。息を合わせて飛ぶのはなかなか難しいですね。

初めに子どもたちだけで行いましたが、慣れてきたら保護者の方にも輪に入っていただき、親子全員で挑戦しました。

続いては、ドッチボールです。男女に分かれて、親子入り乱れながらの真剣勝負。みんなで楽しく盛り上がりました。

事前の準備から当日の運営まで、PTAの学年委員さんには大変お世話になりました。ご参加いただいた保護者の皆さまもありがとうございました!

- 古老柿づくり②(3年)

今月17日に、3年生のみんなで皮をむいて干し台に並べていた「古老柿」が、順調に乾いてきています。昨日の5時間目には、地域の古老柿づくり名人、森田木一さんに教えてもらいながら、箕(み)を使って柿を転がす、「ひる」という作業を体験しました。まずは、台の上の柿を箕の中に入れていきます。

柿をコロコロと転がすので「ころ柿」という名前がついたと言われており、「ひる」作業は、古老柿おいしくするには欠かせない大切な工程です。初めは慣れない手つきで恐る恐るでしたが、森田さんに手伝ってもらいながら徐々にコツをつかみ、だんだんと上手に「ひれる」ようになりました。

全員でひり終わった柿を、最後にむしろの上に並べて、今日の作業は完了です。

食べ頃になるまでは、あと3週間ほどかかるそうです。その日が今から待ち遠しいですね。森田さん、本日はありがとうございました。

校長コラム(学校のようす)

校長コラム

校長コラム