12月15日(日)、生徒会の生徒達がみやづ歴史の館で行われた宮津市青年学級交流会に参加しました。宮津市青年学級や作業所の方々など約50名で交流会を行い、クリスマスの飾りつけや各団体の発表を通して交流を深めました。宮津天橋高校からは「ハンドベル」を披露しました。前日の練習まではかなり不安な様子でしたが、本番ではきれいな音色を奏でることができました。参加した生徒は、宮津市青年学級の方のダンスやボランティアの方々の腹話術を楽しみました。ほかにも、「エプロンシアター」を懐かしんでいました。最後のプレゼント交換では、温かいメッセージとともにプレゼントを受け取りました。

12月13日(金)放課後、2年Safari(総合的な探究の時間)で「おもしろ和風変換~すゑひろがりずから学ぶ~」、「小さな町で大きな幸せ-イベント参加・運営を通して-」というテーマで探究をしている生徒が福井県立若狭高等学校の生徒とオンラインでお互いの探究活動について意見交流をしました。生徒の感想には、「探究内容が似ている部分も多く、たくさんのヒントを得ることができました。フィードバックをし合うことで、お互い得るものが多くありました。」などがあり、探究内容を深める充実した機会となりました。

12月6日(金)放課後、ダンス発表会を行いました。1年生女子、2・3年生ダンス選択者が数ヶ月前から体育の授業で練習してきた成果を披露しました。

1年生女子はクラスごとに課題曲の中から1曲選び、その曲に合った振り付けを考えて練習をしてきました。どのクラスも創意工夫のあるダンスで、クラス全員で作り上げた一体感のあるものでした。

2・3年生ダンス選択者は自分達が好きな曲でダンスを練習してきました。息の合ったダンスで観衆を魅了しました。ダンスが終わったあと、体育館2階のギャラリー席からたくさんの歓声や拍手がありました。

音楽を身体で表現することでダンスの愉しさや面白さを実感できる機会となりました。

12月5日(木)の昼休みに、「スマホとの最強の付き合い方」について探究をしている行動科学ゼミのグループが、どのようにすればスマホの利用制限ができるかを検証するための実験に協力してくれる生徒対象に説明を行いました。

また、放課後には、物事を効率よく覚えるにはどうしたら良いかを探究している行動科学ゼミのグループが、高校生が活用できる具体的な方法を探究するために、英単語の記憶実験をしました。

探究活動をさらに深めていき、2月にある最終報告会では満足のいく結果に仕上げてください。

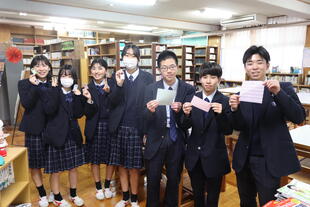

この時期になると、合格を祈願して折り紙でお守りを作るコーナーが図書館にでき、多くの3年生で賑わいます。

友人同士でお互いの合格を願いながら、折り紙を折る姿が見られます。

ラストスパートをかけ悔いなく最後まで走りきってください。教職員一同全力でサポートしていきます。

11月21日(木)6限の「生物基礎」の授業で、鶏頭の解剖をしました。にわとりの頭部に付いた鶏冠や皮、肉をピンセットで取り除き、脳を露出させ、脳を観察しました。脳と視神経と眼のつながりなど、細部まで観察することができ、生物の脳の構造をより深く理解することができました。宮津学舎の教育活動では、本物に触れる体験も大切にしています。

11/14(木)、1年生Safari(総合的な探究の時間)の中間報告会を開催しました。

今回の報告会では講師を8名お招きし、各会場に分かれて、地域の課題や魅力に着目した課題解決の取組について提案を行いました。

生徒は講師の方々からフィードバックをもらい、これまでの取組に対してより具体的な視点を獲得することができました。

また、報告会では生徒の発表だけでなく講師の方が普段どのように地元に貢献しているのかという取組の紹介もあり、生徒も自身のキャリアデザインに対して刺激を受けている様子でした。

今回の中間報告会を受け、2月の最終報告会に向けて活動を再開していきます。良い発表ができるようこれまで以上に頑張ってほしいと思います。

中間報告会に参加していただいた講師のみなさま、誠にありがとうございました。

11月9日(土)福知山公立大学で海の京都サイエンスガーデンが開催されました。このイベントは、スーパーサイエンスネットワーク京都関係校の北部校および周辺校が集まり、ポスター形式で探究内容を発表し、互いに意見交換をします。本学舎からは6つのグループが参加し、各グループが探究内容を発表しました。以下、各グループの探究テーマです。

「イタチハギの生育における根粒菌の関係」、「シャボン液の黄金比を探る」、「アリ同士の関係性について~異種のアリ同士の共存関係~」、「挿し木の成功率向上のための栽培研究」、「河川改修後の大手川における多自然環境づくりと市民啓発活動」、「オオキンケイギクの多感作用の検討」

また、他の府立高校の先生(福井県や兵庫県からも参加あり)や大学生をはじめとする多くの方々から助言をいただくことで、さまざまな視点を得る機会となりました。今回学んだことを活かし、さらに探究活動を深めてほしいと思います。

11月8日(金)LHRの時間に1年生が球技大会を行いました。

各クラスのHR企画委員が企画・運営をし、第一体育館でバレーボール、バスケットボール、第二体育館でドッチボール、Seto Hallでボーリングを行いました。クラス対抗戦で優勝を目指して戦い、どの種目も白熱していました。全力プレーに歓声が上がるなど、クラス一丸となっていました。

以下、結果です。

バレーボール 優勝 1年2組

バスケットボール 優勝 1年4組

ドッチボール 優勝1年4組

ボーリング 優勝 1年4組

今回は1年4組の圧勝でした。次回リベンジしてください。

クラスや学年の仲が深まる機会となりました。これを機に、お互いに切磋琢磨をし、学校生活をさらに充実したものにしてください。

11月1日(金)、防災訓練を行いました。今年度は、2年生Safari(総合的な探究の時間)で「防災」について探究をしているグループと協働して実施しました。一部教員や探究グループの生徒は観察者として参加し、火災が起こったとき、教員や生徒が適切に行動できるのかを確認しました。また、観察者以外の教員や生徒はいつ、どこで火災が起こるのか知らない状態で行い、緊張感をもって訓練に挑みました。

昼休みが終わった直後に警報器がなり、火災の知らせがありました。火災の知らせとともにその場にいた教員が協力をして、生徒誘導や消火活動を行いました。大きなトラブルがなく全員第2体育館に迅速に避難することができましたが、119番に誰がいつ連絡するか、消防署への連絡をいつ判断するかなど課題もたくさん見つかりました。

訓練後、探究チームの生徒が「昼休みに火災が起こったということで、先生がいない状況でも自身を守る行動はできましたか?私達は生徒のみなさんには「放送を静かに聴けたか、慌てずに避難できたか」など、先生のみなさんには「居ない生徒に気付けたか、サンダルを履いていなかったか」などを確認していました。クリアできていた項目が多かったです。実際に災害が起こった時は本日よりも動揺すると思います。特に、一人だったら不安にあると思うので、自分を守る行動を焦らずできるように普段から防災に意識して知識をしっかりとつけてください。」などの講評をおこないました。いつ、どこで起こるか分からない災害に対して、宮津学舎全体が防災意識を高める機会となりました。