7月28日、8月4日の2日間京都大学に行き、超伝導に関する実験・実習を行いました。今回実習を受け入れてくださったのは、大学院理学研究科物理学第一教室の固体量子物性研究室の米澤進吾先生です。

1日目(7月28日)は4つの班に分かれて、2つの実験を行いました。

実験1 ゼロ抵抗の測定

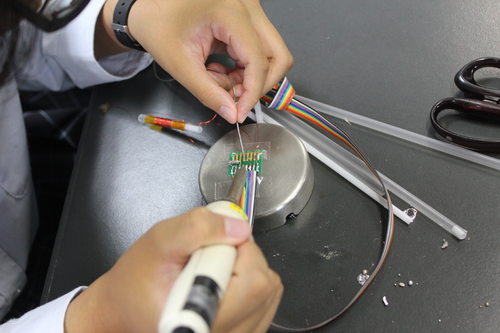

超伝導状態になると、その物質の抵抗値はゼロになります。物質の温度を下げながら、電流、電圧を測定し、抵抗値がゼロになる超伝導を観測しました。

実験2 マイスナー効果の測定

超伝導になった物質内には、磁束が存在できなくなります。この現象をコイルに生じた誘導起電力が変化から間接的に観測しました。

2日目(8月4日)は1日目の実験結果について、作成したスライド使い、京都大学の先生、大学院生の前でプレゼンテーションを行いました。プレゼンテーションについて、研究者から直接指導、助言して頂けた事は、2年次の探究活動に向け貴重な経験であったと思います。

以下は生徒の感想です。

・難しいと感じたけどやっていくうちに、理解できて楽しかった。貴重な実験をさせて貰ってとてもためになった。

・世界にはまだまだ知らない専門的な学問があることがわかった。もっと沢山学びたい。

・高1で、物理を勉強していない分、難しいことはたくさんあったが、楽しかったです。超伝導について調べていくことで、面白いなと感じるようになりました。

9月2日(水)、2時間目の時間帯に1年生を対象に京都府木津警察署の方にお越しいただいて交通安全教室を開催しました。

今年の6月に道路交通法が改正されたことにより、自転車運転者に対する罰則が厳しくなりました。そこで今回の講演では、木津川市の交通事故発生状況や自転車事故の特徴を詳しく紹介していただきました。また、確認テストを通じて自転車の安全な乗り方やルール、マナーを学習しました。

今年の6月に道路交通法が改正されたことにより、自転車運転者に対する罰則が厳しくなりました。そこで今回の講演では、木津川市の交通事故発生状況や自転車事故の特徴を詳しく紹介していただきました。また、確認テストを通じて自転車の安全な乗り方やルール、マナーを学習しました。

加えて9月29日(火)には、7時間目の時間帯を利用し、2年生を対象とした交通安全教室を奈良自動車学校の方をお呼びして開催しました。

こちらの講演でも道路交通法の改正に関する内容をお話ししていただきました。また通学中の自転車マナーを改めて見直すため、本校の生徒たちが実際に自転車で登校する様子を早朝にビデオ撮影したものを教材に使って、自転車の安全な運転の仕方を再度確認しました。

さらに、生徒指導部が中心となって10月9日(金)、13日(火)、14日(水)の3日間に亘って交通安全指導を放課後に行いました。本校周辺でも重大な自転車の事故が起こっており、それは一見安全そうに見える住宅街の中でも起こっています。自転車を乗る際には十分に安全に配慮して走行し、加害者にも被害者にもなってはいけないように注意喚起を図り、自転車保険に加入するように呼び掛けました。

南陽高校では、救命救急意識の高揚を図るとともに、社会に貢献できる人材の育成を目指して、相楽中部消防組合の協力を得て、普通救命講習を校内で実施しています。つきましては、別紙のとおり、受講申込書を御提出いただきますようお願いします。

毎年夏に京都大学が主催するサマースクールが今年も実施されました。

毎年夏に京都大学が主催するサマースクールが今年も実施されました。

本校からは2年生の12名が応募し、ある夏休みの午後を京都大学で過ごしてきました。

サマースクールではまず京都大学生との座談会が開催され、京都大学での学生生活や授業の様子などについて話を聞きました。京都大学での生活は想像以上に自由であり、しかしその一方ではしっかりと自らが学ぶ姿勢を持っていなければならないと知りました。

座談会の後には模擬授業が実施され、文系理系あわせて20の分野から自分の興味を持った講義を選択しました。まだまだ高校生には難しすぎる内容もあったようですが、それでも参加した生徒たちは体いっぱいに知識を吸収し、貴重な経験をすることができたと喜んでいました。

10月17日(土)オープンキャンパスを行いました。生徒による学校説明会、生徒会を中心に企画、運営をすすめ、当日は、南陽高校で学校生活を送る生徒たちの姿を中学生や保護者の方に見てもらいました。

体育館での学校説明会では、文化系クラブの発表、体育系クラブのユニフォームショーも交えながら、サイエンスリサーチ科のプレゼンテーション、生徒会による行事改革説明ほか、積極的に4つの奨励(国際交流、コンテスト、部活動、ボランティア)に取り組む生徒たちによるパネルディスカッション、新しく立ち上がった学習チームである「チームガリレオ」の寸劇などを通して、南陽高校の学校生活を説明しました。

説明会ののち、校舎内では、個別相談会、スタンプラリー、書道パフォーマンスを行い、校内をゆっくり見学してもらいながら、高校生がアシスタントに入る体験授業を開講し、中学生との交流を大切にした授業を計画しました。

新しい企画を計画すること、お互いに意思疎通することの大変さ、多くの人が協力してくれることのありがたさ、高校生にとって学び得ることの大きい取組となりました。