SAGANO BLOG

- >

- SAGANO BLOG

- >

- 国際交流

2026年02月24日

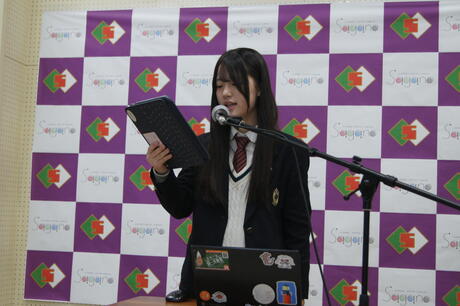

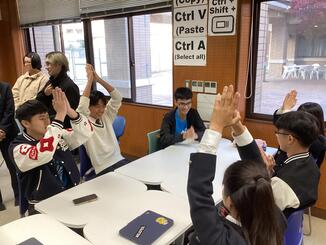

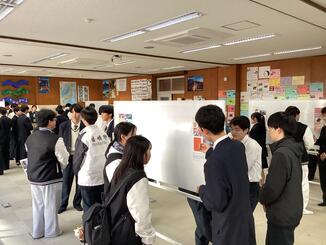

2月18日(水)、GIの授業で京都の大学に通う留学生8名を招いて、1年生1~6組の生徒がインタビュー活動を行いました。参加クラスの国際交流委員がその様子をまとめてくれました。

『私たちはグループに分かれて、留学生の方やALTの先生に英語でインタビューをしました。大学で何を学んでいるのか、日本に来た理由、異なる文化を持つ人と話すときに大切にしていることなど、あらかじめ考えた質問を中心に話を聞きました。フィンランドから来た留学生の方が、「フィンランドには山が少ないので、日本でたくさんの山を見られて嬉しい」と話していたのが印象に残りました。自分にとって当たり前の風景でも、国が違うと新鮮に感じてもらえるのだと気づきました。また、緊張していましたが、ゆっくり話してくださったり分かりやすく説明してくださったおかげで、安心して会話することができました。』

『今回のインタビューでは、GIの授業のテーマである "What does it mean to be a good Global Citizen?" につながる質問もしました。留学生の方々からは、新しいことに挑戦し続けることや、失敗を恐れずに人に尋ねること、本物の英語を聞くことの大切さなどを教えていただきました。また、他国の人と話すときには相手を理解しようとする姿勢やリスペクトの気持ちが大切だということも学びました。今回の交流を通して、英語力だけでなく、積極的に人と関わろうとする姿勢がとても重要だと感じました。』

2026年02月06日

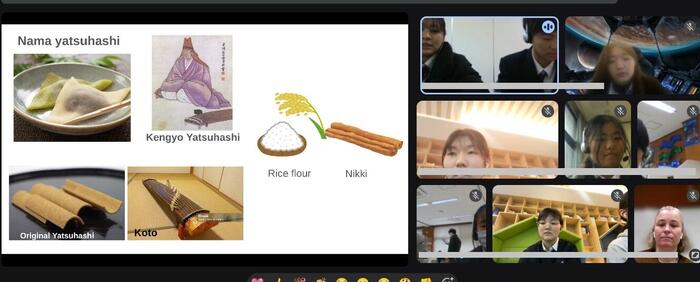

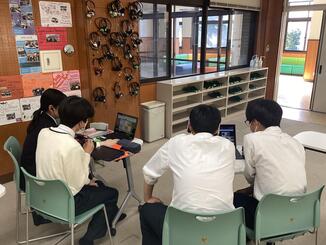

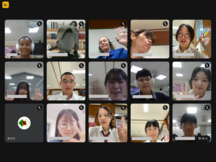

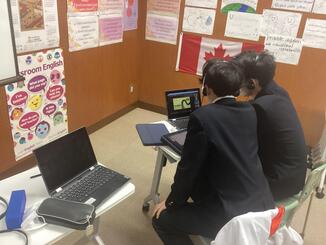

2月3日(火)、GIの授業で1年6組の生徒が、韓国のNamak High Schoolの生徒とオンラインで交流し、互いの文化について共有しました。参加クラスの国際交流委員がその様子をまとめてくれました。

『韓国の学生と、互いにプレゼンテーションを行いました。自分たちにとっては2回目のオンライン交流だったので、質問の時間では互いに聞きたいことを聞けて、観光スポットや言語の話で盛り上がることができて楽しかったです。韓国の学生は日本語も少し話していて、驚きました。自分も相手の言語で挨拶などできるようにしておきたいと感じました。』

『今回の交流では自分が今まで経験した交流の中で1番コミュニケーションが取れたと思います。特に韓国の生徒が作ったプレゼンテーションに対して私が感想を言った時、相手が私の感想にありがとうとリアクションしてくれて、自分の英語が通じてとても嬉しかったです。また相手のプレゼンテーションは日韓関係に対する自分なりの意見をまとめたもので、「自分たちは日本の人と仲良くしていきたい」と話してくれてとても嬉しく感じました。現地の生徒のリアルな意見が聞けておもしろかったです。今後も海外に住む高校生の感じること、思っていることを聞き、交流していきたいと思います。』

2026年01月08日

校長式辞では、"度量"について話があり、ミシガン大学ビジネススクールの教授の研究内容を引用しつつ、「度量の広い人になるには、自分の関わる世界を広げ、新しいことにチャレンジし、いろいろな人と話すことが大切であり、そうした経験を通して、多様な価値観や考え方を持つ人がいることを知り、それを理解しようとする姿勢が大切である」と伝えました。

進路指導部長からは、アリストテレスの中庸説を例示し、「心配しすぎても、油断しすぎてもいけない。良い準備をしてまもなく迎える受験本番に備えてほしいこと、1・2年生は引き続き日々の学習を頑張ってほしいこと」を伝えました。

始業式もスタジオから各HR教室にLIVE配信しました。放送部生徒の皆さんが活躍してくれました。

始業式に引き続き伝達表彰を行いました。

中高生日本語研究コンテスト アイデア部門において、アカデミックラボ「言語文化ラボ」の生徒が優秀賞を、高校生・高専生科学技術チャレンジJSEC2025において、スーパーサイエンスラボ「数学ラボ」の生徒が入賞しました。

続いて、生徒会より、生徒の要望によって校内に"ストリートピアノ"を設置したことの報告がありました。

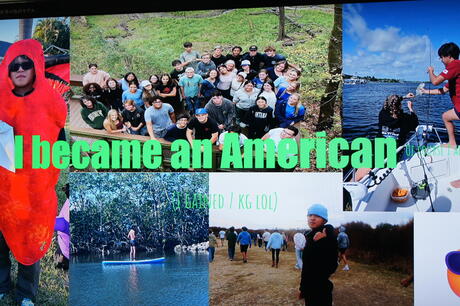

最後に、アメリカ・フロリダ中期留学から帰国した生徒の報告会を行いました。アメリカの高校生として過ごしたことで、多様な文化・言葉や慣習に触れ世界は広いと改めて感じたことや、未知の世界に飛び込むときに自分を信じることが大切であることなどを力強く語ってくれました。

2025年12月22日

こちらのつづきです。

『昼食の時間には、夏のサマーキャンプに参加した私たちは一緒だった韓国の生徒と再会しました。久しぶりに会えてとても嬉しく、彼らが今回の研修で訪れた日本の場所や食べ物について話しました。「ずっと日本にいたい」と言ってくれたことが印象に残っています。プレゼントやお菓子を交換しながら、短い時間でしたがたくさん話すことができ、楽しいひとときを過ごしました。』

『数学の授業を一緒に受け、関数ソフトを使って絵を描く活動に取り組みました。言葉や国が違っても、同じ課題に向かって協力する時間はとても楽しかったです。私たちのグループでは、韓国のキャラクターを描こうとしましたが、完成した絵が思っていたものと違い、みんなで大笑いしました。この経験を通して、一緒に取り組むことの楽しさを改めて感じました。』

『英語の授業では韓国の生徒とペアになり、2対2でディベートを行いました。テーマについて話し合い、意見や反論をまとめて発表しましたが、作戦を立てる時間も英語で話す必要があり、短時間で自分の考えを伝える難しさを感じました。それでも、他国の生徒と意見を交換するのは新鮮で、とても楽しかったです。言葉や文化が違っても、「伝え合おう」「一緒に考えよう」という気持ちがあれば心は通じるのだと実感しました。』

韓国語でメッセージを寄せてくれた生徒もいました。

한국 학생들과 한국 선생님들,저희 학교에 와줘서 정말 감사합니다. 오랜만에 다시 만나함께 시간을 보낼 수 있어서 매우 기뻤습니다. 잠시 시간에 이야기 하고 수업을 함께 들으면서, 즐겁고 의미있는 추억을 만들 수 있었습니다. 이번 교류를 통해 서로의 문화와 생각을 또 잘 이해 할 수 있었고,앞으로도 계속 연락하며 계속 좋은 관계를 이어 하고 싶습니다. 다시 한 번 진심으로 감사합니다.

(韓国の生徒のみなさん、そして韓国の先生方、私たちの学校に来てくださり本当にありがとうございました。 久しぶりに再会し、一緒に時間を過ごすことができてとても嬉しかったです。 短い時間ではありましたが、お話をしたり、一緒に授業を受けたりする中で、楽しくて意味のある思い出を作ることができました。 今回の交流を通して、お互いの文化や考え方をよりよく理解することができましたし、これからも連絡を取り合い、良い関係を続けていきたいと思います。 改めて、心より感謝します。)

2025年12月22日

12月16日(火)、韓国の全羅南道州の高校から20名の訪問があり、授業や昼食会で交流しました。今回の訪問は、今年1年を通じて行われた【2025日韓グローバル公民権リーダーシッププロジェクト】の締めくくりとなる行事です。参加クラスの生徒がその様子をまとめてくれました。

『私たちは、韓国の生徒と一緒に、限られた材料でマシュマロをどれだけ遠くまで飛ばせるかを考えながらマシュマロ投石機を作りました。議論する中で、物理や力学に関する英単語がすぐに出てこず戸惑う場面もありましたが、ジェスチャーを使って必死に伝えると、相手も同じように工夫して応えてくれました。未熟な英語でも、気持ちを込めて伝えれば通じるのだと実感しました。飛距離を競う場面では、最後に逆転勝利が起こり、とても盛り上がりました。』

『お互いが作成したポスターをもとに自己紹介や交流を行いました。言葉や文化は違っていても、音楽やアニメ、野球など共通の話題を見つけることで、会話が自然と盛り上がりました。相手が日本語を一生懸命使って話してくれたことがとても印象に残っています。また、韓国語・英語・日本語の3つの言語を話せる生徒がいることを知り、世界の広さと多様さを強く感じました。』

『日本ならではの文化についてプレゼンテーションを行いました。発表中、相手が知っている言葉を日本語で繰り返してくれたり、「知っているよ」と反応してくれたりして、とても嬉しかったです。質問し合う時間が特に楽しく、直接交流することで新しい気づきがたくさん生まれました。英語が完璧でなくても、伝えようとする姿勢が何より大切だと感じ、これからもっと英語や韓国語を学びたいと思いました。』

後半へつづく

2025年12月19日

12月15日(月)、GIの授業で1年2組の生徒が、パキスタンの生徒とオンラインで交流し、互いの文化について共有しました。参加クラスの国際交流委員がその様子をまとめてくれました。

『私たちは日本のアニメや京都の四大祭りについてプレゼンテーションを行いました。パキスタンの生徒からは、地域のお祭りや食文化、宗教について教えてもらいました。特に印象に残ったのは、伝統的な衣服の紹介で、赤い帽子がとても可愛く、強く記憶に残っています。また、「私はムスリムだよ」と自分の宗教について自然に話してくれたことが心に残りました。イスラム教は規律が厳しいというイメージがありましたが、実際はとてもオープンで、考え方が大きく変わりました。』

『英語が完璧でなくても、積極的に話しかける姿勢があれば楽しく交流できると感じました。相手の国について知っていることがあると、聞き取れない部分があっても内容を想像できたり、こちらから質問を広げたりすることができ、より「交流している」と実感できました。自分たちの国の良さを伝えたり、相手が日本の好きなところを話してくれたりするととても嬉しく、この気持ちは世界共通なのだと思いました。相手のことをもっと知りたいと思う気持ちの大切さに気づくことができた、貴重な交流でした。』

2025年12月19日

12月19日(金)2学期終業式をおこないました。

校長が式辞を述べました。その中で1・2年生には「年が明けると3学期だが、次の学年に向けて良い形で締めくくってほしい。」3年生には「いよいよ受験本番だが自分の持っているものをしっかり出し切ってほしい。そのためには、体調とメンタルの維持・管理が最も重要である。」と伝えました。

最後に、人によって大切だと感じるものや対象は異なり、さまざまな価値観があるが、一度自分の価値観を見つめてみてほしい。と締めくくりました。

生徒部長からは、道路交通法改正に伴う自転車の交通ルールについて、特に留意すべき事項を説明し、注意喚起をしました。

放送部のみなさんの協力で、スタジオからLIVE映像を各HR教室に配信しています。

終業式に引き続き、優秀な成績を挙げた部活動、ラボ活動に対する伝達表彰をおこないました。

ワンダーフォーゲル部:近畿高等学校登山大会第3位(男子) 近畿高等学校登山大会第3位(女子)

剣道部:京都府公立高等学校剣道大会 個人の部優勝(男子)

水泳部:京都府国公立高等学校水泳競技大会 100m背泳ぎ優勝(男子)100m自由形優勝(女子)50m自由形優勝(女子)100m平泳ぎ第2位(女子)200m個人メドレー第2位(男子) 京都府高等学校水泳競技新人大会100m背泳ぎ第3位(男子)

陸上部:京都府高等学校ジュニア陸上競技対校選手権大会 1500m第2位(女子)

放送部:京都府高等学校総合文化祭放送部門 朗読小部門第1位 アナウンス小部門第1位・第2位・第3位 ビデオメッセージ小部門第1位 アナウンス小部門新人戦第1位 朗読小部門新人戦第2位・第5位

軽音楽部:とよさと軽音楽甲子園豊郷商工会長賞

SSL生物ラボ:日本生化学会大会高校生発表 高校生優秀発表賞金賞

最後に、日韓公民権プロジェクトに参加した生徒が、相互交流を通してSDGsに関わる諸問題について議論を深め、アクションプランを策定した成果を発表しました。

2025年11月21日

11月18日(火)、GIの授業で1年6組の生徒が、インドにあるRUKMINI-DEVI校の生徒とオンラインで交流し、互いの文化について共有しました。参加クラスの国際交流委員がその様子をまとめてくれました。

『私たちは日本の四季の植物について発表し、インドの学生からはクリスマスの行事や有名な映画について教えてもらいました。インドではクリスマスにサンタから手紙をもらうそうで、日本とは違う習慣に驚きました。また、インド映画について尋ねると、おすすめ映画について熱心に教えてくれて一層興味が深まりました。発表を通して、お互いの国の文化についてたくさん知ることができました。』

『オンラインでの交流は初めてだったので、音声が聞き取りにくく会話が難しい場面もありましたが、写真を見せ合ったりメッセージ欄を活用したりすることで、少しずつ打ち解けて話せるようになりました。相手の反応やリアクションを見ることで、伝わっていることが実感でき、とても嬉しかったです。この経験から、対話を諦めずに続けることや、リアクションの大切さを改めて感じました。』

2025年11月21日

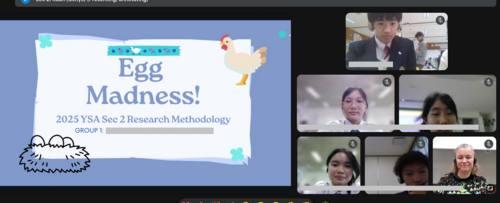

11月18日(火)、SE(サイエンスイングリッシュ)の授業で2年8組の生徒が、シンガポールのChung Cheng High Schoolの生徒たちとオンラインで交流し、科学に関するプレゼンテーションを発表し合いました。参加クラスの国際交流委員がその様子をまとめてくれました。

『シンガポールの生徒の発表では、緑茶で茹でると卵の弾力性が上がった実験の話など、面白い内容が多くとても盛り上がりました。また、シンガポールでは垂直栽培で食料を自給していると聞き、その工夫と努力に驚きました。発表を通して、科学や文化について新しい発見がたくさんありました。』

『画面越しの交流でしたが、思ったより話しやすく、英語が完璧でなくても伝えようとする気持ちが大切だと実感しました。相手の文化や生活、科学の工夫について質問したり意見を交換したりする中で、より積極的に話すことの楽しさも感じました。その中で、シンガポールにも納豆が好きな人がいることなど、実際に話してみないと知り得ないような発見があって充実した時間が過ごせました。』

2025年11月13日

11月11日(火)、シンガポールのYishun Town Secondary Schoolから約30名の来校があり、GIの授業で1年生2~4組の生徒と交流しました。参加クラスの国際交流委員がその様子をまとめてくれました。

『私たちはシンガポールの高校生と、お互いの文化や学校生活について話しました。日本のアニメはシンガポールでもとても人気で、「呪術廻戦」や「ドラえもん」の話題で盛り上がりました。お互いに英語を第一言語としていないので、聞き取れなかったり、うまく伝えられなかったりすることもありましたが、みんなが積極的に話そうとしていて、とても楽しい時間になりました。「うまく話せなくても、伝えようとする気持ちが大事なんだ」と実感できたのが一番の学びでした。』

『シンガポールの生徒たちは、プログラミングで作った作品を発表してくれました。出席確認を自動で行うシステムや、教室がうるさいときに音を感知して知らせる装置など、どれも実際の生活に役立ちそうで、とてもおもしろかったです。そのあと、お互いの好きなアニメや音楽、スポーツについても話しました。英語でうまく言えないときも、単語やジェスチャーで伝えることができて、相手をよく見て話すことの大切さを感じました。わからないことを聞き返したら、優しく教えてくれたのも嬉しかったです。』

『私たちのクラスでは、日本の伝統的な遊びを一緒にしました。福笑いやけん玉、メンコ、Englishかるたなどを楽しみながら、たくさん笑い合うことができました。特に福笑いでは、顔のパーツを置くたびに大きなリアクションがあって、とんでもないマリオの顔ができたときはみんなで爆笑しました。じゃんけんの掛け声がシンガポールと日本で違っていて、日本語の掛け声を真似してもらえて、とても嬉しかったです。国や言葉が違っても、遊びを通して自然に仲良くなれることを感じました。』

2025年11月10日

11月5日(水)、韓国のコクソン高校の生徒と本校の国際交流委員7名がオンラインミーティングで交流しました。今年度の第3回目となる今回は、お互いの言語をプレゼンテーションで紹介しました。参加生徒たちがその様子をまとめてくれました。

『今回の交流では、お互いの文化をテーマにプレゼンテーションを行いました。韓国の生徒からは1日の生活や人気の映画、食べ物などを紹介してもらい、生活の似ている点が多く興味深かったです。日本側からは、伝統文様や武道などの文化を発表しました。発表後には有名人やスポーツ、学校の仕組みなどについて質問し合い、会話が盛り上がりました。好きなドラマやK-POPなど、共通の話題が多くあったことで打ち解けやすく、英語での交流の楽しさを改めて感じました。』

『自国の文化について紹介し合う中で、韓国の学校には寮があり、夜遅くまで勉強する生徒が多いことや、日本の食べ物の呼び名が韓国語ではほとんど同じものもあれば全く違うものもあることなど、さまざまな発見がありました。韓国の生徒が「日本と韓国の文化は似ているところも多いけれど、それぞれに違いがあり、そこから学ぶことができる」と話していたのが印象に残りました。実際に話すことで、互いの国が思っている以上に影響し合っていることを実感し、今後は韓国の文化についてももっと知ってみたいと感じました。』

2025年10月29日

10月23日(木)、GIの授業で1年5組の生徒が、トルコの高校生たちとオンラインで交流し、互いの文化について共有しました。参加クラスの国際交流委員がその様子をまとめてくれました。

『日本の料理に関するプレゼンテーションを行いました。トルコの高校生が内容についてたくさん質問をしてくださり、嬉しかったです。聞き返すことも度々ありましたが丁寧に答えてくださって楽しく交流することができました。相手の英語がとても流暢で、緊張してしまったため、こちらからはあまり質問などができませんでしたが、また交流する機会があればこちらからもたくさん話していきたいです。』

『日本の自動販売機についてプレゼンをした後、プレゼンの内容やお互いの国について質問を交わしました。英語によるコミュニケーションがなかなかうまくいかない時にも、頑張って伝えようとしてくれたことで楽しくやり取りできました。自分のリスニング力はまだまだということが分かったので、もっと英語力を磨いていきたいと感じました。』

2025年10月29日

10月22日(水)、韓国のコクソン高校の生徒と本校の国際交流委員7名がオンラインミーティングで交流しました。今年度の第2回目となる今回は、お互いの言語をプレゼンテーションで紹介しました。参加生徒たちがその様子をまとめてくれました。

『今回の交流では、お互いの言語をテーマにプレゼンテーションを行いました。韓国の生徒からは、動物の鳴き声の表現や日常で使うリアクション、夢に出てくる幸運・不運の象徴などを紹介してもらい、日本との違いに驚きながら楽しく学ぶことができました。韓国語をほとんど知らなかった私たちにも、カタカナで発音の仕方を教えてくれたので分かりやすく、交流を通してさらに興味が深まりました。質問にうまく答えられない場面もありましたが、伝えよう・聞こうとする姿勢が大切だと感じ、次回はもっと積極的に話してみたいと思いました。』

『ひらがなの濁点やオノマトペ、自己紹介の仕方などを紹介しました。韓国の生徒が一緒に発音してくれたり質問してくれたりして、楽しい雰囲気で交流できました。韓国の生徒からは、赤い文字で名前を書くことは縁起が悪いことや、若者言葉・ドラマのセリフなども紹介してもらい、言葉に文化が表れる面白さを感じました。アニメ好きの生徒が「I love Japan.」と言ってくれたのも嬉しく、日本の文化を大切にしていきたいと感じました。』

2025年10月10日

10月8日(水)、GIの授業で1年1組の生徒が、インドの学生たちとオンラインで交流しました。参加クラスの国際交流委員がその様子をまとめてくれました。

『インドの高校生とお互いの文化を紹介し合いました。インドには22の公用語があると知ってとても驚きましたが、たくさんの言語があってもお互いに尊重し合っているという話が印象的でした。日本では日本語以外の公用語がないと伝えると、相手の生徒たちが驚いていたのも面白かったです。通信環境が少し不安定な場面もありましたが、伝えようとする気持ちがあれば通じ合えることを実感しました。ナマステと挨拶すると「こんにちは」と返してくれたのがとても嬉しく、笑顔での交流になりました。』

『今回の交流では、自己紹介に続いて日本の文化を紹介し、インドの生徒さんからはお祭りや学校生活、言語について教えてもらいました。私たちのグループではラーメンの歴史や味の違いを英語で説明し、相手が興味を持って聞いてくれたのが嬉しかったです。英語が得意でなくても、積極的に話す姿勢が大切だと感じました。文化の違いを知ることで新しい発見があり、もっといろいろな国の人と話してみたいと思いました。』

2025年10月01日

9月24日(水)、韓国のコクソン高校の生徒と本校の国際交流委員11名がオンラインミーティングで交流しました。今年度は3回の交流を予定しており、第1回目となる今回は、自己紹介や文化紹介を通して親睦を深めました。参加生徒たちがその様子をまとめてくれました。

『交流では、まず自己紹介を行い、クイズ形式やスライドを使った工夫もあり、楽しくお互いを知ることができました。韓国の生徒の中には日本語を話せる人も多く驚きました。同時にとても嬉しかったです。こちらが知っている韓国語を伝えると喜んでもらえたのも印象的でした。顔を見ながらやりとりすることで、距離が縮まったと感じました。』

『また、互いの国の文化や学校生活について紹介し合いました。観光地や流行しているもの、好きな教科の話題などを取り上げる中で、英語がすらすら出なくても伝えようとする姿勢やリアクションの大切さを実感しました。授業で習わないような日常会話の日本語フレーズを知りたいと言われたときには「エグ!」を紹介し、笑いが生まれて会話が盛り上がったのも印象に残っています。』

『さらに、趣味や好きなものの話題では、アニメの話で特に盛り上がりました。『鬼滅の刃』や『名探偵コナン』の登場人物について語り合い、それぞれのお気に入りを紹介し合う時間はとても楽しかったです。言語や文化が違っても、共通の関心を持つことで自然に笑顔が広がり、もっと発言して交流を深めたいという気持ちが強まりました。』

2025年09月19日

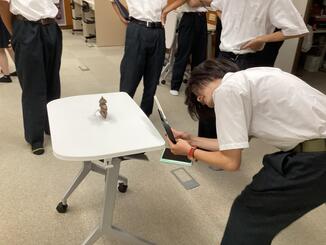

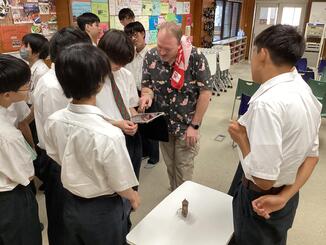

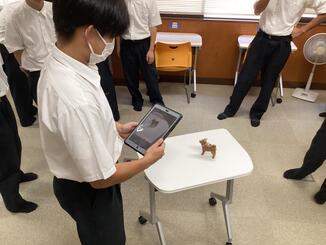

9月16日(火)2年7・8組の生徒がSE(サイエンスイングリッシュ)の授業内で、1学期に続いて考古学者のDr. Noxonを招き3Dモデルについての特別講義を受けました。該当クラスの国際交流委員がその様子をまとめてくれました。

『私たちはiPadを使って、身近なオブジェを写真で撮影し、3Dモデルを作成する活動を行いました。撮影の角度が重なるとうまく形が出なかったり、思いがけず変な形になったりすることもありましたが、無料のアプリでここまでリアルな立体像が作れることに驚きました。現実の物体がデジタル上で立体的に再現されるのを見たときは感動しました。』

『3Dスキャンを成功させるためには、250枚近くの写真を撮る必要があることを知って驚きました。細かな模様や質感まで忠実に再現できることに技術の進歩を実感しました。今回の体験を通じて、3D技術が私たちの創造や学びを大きく広げてくれるものだと感じました。』

2025年08月25日

8月11日から15日の4泊5日で、本校生徒14名が韓国での研修に参加してきました。

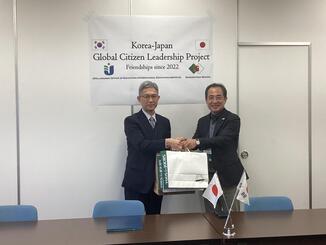

日韓高校生グローバル公民権プロジェクトはグローバル化する社会の中で活躍できるリーダーシップの育成と日韓両国に対する理解と協力を土台としてグローバル課題に対応できる能力の育成を目的として、全羅南道(チョルラナムド)州の国際教育院が主催するプログラムです。月1回の英語によるオンラインワークショップと韓国・日本での対面交流のハイプリッドで実施され、今年度も本校生徒が招待を受け韓国の全羅南道州にある高校の生徒20名と交流を続けています。

今回の海外研修は、このプログラムの一環である韓国での対面交流として実施したものです。11日から14日の朝までは韓国全羅南道州の順天(スンチョン)にあるSuncheon Youth Training Center に滞在し、韓国生徒との各種の活動を通して、異文化理解と国際親善・協力の意義を体験的に学びました。

14日昼からは、韓国第二の都市である釜山(プサン)に移動し、以前から交流のある南岳(ナマク)高校の生徒とフィールドワークを実施しました。以下では、現地での主な活動を紹介します。

サマーキャンプ@韓国・順天

① Opening Ceremony & Ice Breaking

釜山空港に到着後、送迎のバスに乗車し、高速道路で西に向かうこと約2時間半。滞在先の"Suncheon Youth Training Center" に到着しました。順天の市街地からは車で30~40分ほど離れた山あいに位置します。

到着後すぐにOpening Ceremonyが開かれ、これから始まるサマーキャンプに向けて気持ちを高めました。最初は緊張した面持ちでしたが、韓国の生徒のホスピタリティによってすぐに打ち解け、本校生徒も積極的にコミュニケーションをとりながらリラックスして交流を楽しむことができました。

② Building Friendship

2日目(12日)以降は本格的にサマーキャンプの活動を行いました。まず始めは、"Building Friendship"。

3つのグループにわかれ、オールイングリッシュのワークショップに参加し、韓国生徒との友情を深めました。英語で意思疎通をしながら他者と対面で作業をするというタスクの難しさ、そして、うまくいったときの達成感を感じることができました。

③ Field Trip

2日目(12日)の夜には、"Field Trip" として、"Suncheonman National Garden(順天湾国家公園)"を訪問しました。韓国最初に指定された国家庭園で、2013年・2023年に国際庭園博覧会も開催された地です。あいにくの天気でしたが、地域の環境保全の取り組みを学ぶとともに、のんびりと散策を楽しみました。

④ Activities

3日目(13日)の日中は、ロッククライミングや、"Nationl Flag(国旗)"づくりのワーク、グループ対抗のスポーツ大会が行われました。Nationl Flagづくりのワークは細かい作業も多く、 最初は苦労したようですが、徐々にコツをつかんでいったようです。そのコツを教えあいながら取り組む姿が印象的でした。

⑤ Talent Show

3日目(13日)夜は順天での最後の活動です。メインイベントである"Talent Show" が行われました。これは日韓混合のグループおよび日韓別々のグループを作って、各々レクリエーションをするという企画です。

サマーキャンプ以前から準備と練習を進めており、嵯峨野高校単位のグループは、日本のアニメや伝統文化、食文化に関するクイズと、ダンスを行いました。その内容に韓国の生徒も興味津々で、大盛り上がり。本校の生徒が韓国の生徒にK-popの振り付けを教える場面もあり、思わぬ形での文化交流もありました。順天最後の夜にふさわしい催しとなりました。

⑥ Food at Suncheon

3日間を通して、順天では様々な韓国料理を楽しみました。宿泊先では主にビュッフェ形式で、生徒同士で分担して配膳を行いました。2日目の夜には順天市街の有名店で本場のキムチ鍋を食べました。その辛味と旨味に舌鼓をうちました。

フィールドワーク@韓国・釜山

① Transportation and Temple

4日目(14日)朝に、順天で韓国生徒とお別れしたあとは、1日目と同様、高速道路を使って釜山市に向かいました。ここでは、新たに南岳(ナマク)高校の生徒と合流し、フィールドワークを行いました。主な訪問先は、釜山市郊外の海岸で絶壁にそびえる「海東龍宮寺」と、韓国一のビーチと呼ばれ、釜山有数の観光地である海雲台(ヘウンデ)に整備された「ブルーラインパーク」。夜には韓国有数の財閥であるロッテのプレミアムアウトレットでショッピングも行いました。

韓国の宗教史や釜山郊外の開発、現在の経済構造などを、実際に訪問することでリアルに学ぶ機会となりました。

② Food at Busan

釜山でも韓国料理を楽しみました。釜山の市街地の「四面(ソミョン)」という地区の有名店で、本格的な韓国クッパをいただきました。また、前述のアウトレットでも、日韓混合のグループで自由に店を選び、韓国最後の夕食を味わいました。

最後に

はじめは緊張感もあったサマーキャンプでしたが、参加生徒は、現地の生徒と交流するなかで徐々に自分たちらしくコミュニケーションをとれるようになりました。キャンプの終了後は、英語や韓国語、韓国・朝鮮半島の歴史や文化をもっと勉強したいという声がたくさん聞こえてきました。

このプログラムは年末まで続きます。12月には順天で交流した生徒が本校に来校する予定です。このサマーキャンプで得た学びと気づき、さらに学びたい・よりよくもてなしたいという熱意を絶やさずに、今後も、真のグローバルリーダーとなるべく研鑽を積んでほしいと思います。

最後になりましたが、本サマーキャンプにつきまして様々なご支援・ご協力をいただいた方々に感謝申し上げます。ありがとうございました。

2025年07月19日

7月14日(水)、GIの授業で1年2組の生徒が、トルコの学生たちとオンラインで交流しました。参加クラスの国際交流委員がその様子をまとめてくれました。

『今回は、トルコの高校生とオンラインでお互いの学校を紹介し合いました。私たちは嵯峨野高校についてプレゼンテーションを行い、図書室や校内の様子を英語で紹介しました。これまでクラスメイトの前で発表する機会はありましたが、海外の人たちに英語で説明するのは初めてだったので、しっかり伝わるか不安もありました。その分、相手のリアクションがあるととても嬉しかったです。』

『トルコの高校のことを聞いたり、伝統料理について教えてもらったりして、お互いの文化について理解を深めることができました。日本文化に興味を持ってくれている相手と日本語で交流する機会もあり、日本のアニメを通して日本語を勉強しているという話には驚きました。たとえ完璧ではなくても、自信を持って話す姿を見て、私ももっと前向きに英語を話していきたいと思いました。』

『トルコの生徒たちとの交流はとても新鮮で、印象的なことがたくさんありました。中には15歳なのに立派なひげを生やしている人もいて、日本との文化の違いを感じました。この交流を通して、英語が得意でなくても、自分から話しかけたり、身振り手振りを交えて伝えようとすることが、交流をより楽しく、深いものにしてくれるのだと思いました。これからもさまざまな国の人と関わる機会があると思いますが、そのたびに「挑戦する姿勢」を大切にしたいと思います。』

2025年06月19日

6月11日(水)、韓国のコクソン高校から約60名の来校があり、GIの授業で1年生1~6組の生徒と交流しました。参加クラスの国際交流委員がその様子をまとめてくれました。

『韓国の高校生と、音楽やお菓子、学校生活など身近な話題で交流しました。中でも印象に残ったのは、和菓子について写真などを見せながら紹介したとき、韓国の生徒が「これ食べたことがあるよ」と教えてくれたり、代わりに韓国のお菓子について教えてくれたりしたことです。お互いの国で親しまれている文化を共有し合うことで、会話も自然と盛り上がりました。

英語はお互いに母語ではないからこそ、完璧に話そうとするよりも「伝えたい」「知りたい」という気持ちが何より大切なのだと実感しました。この経験が、英語を学ぶモチベーションにもつながりました。』

『今回の交流では、日本の伝統的な遊びを紹介し、一緒に楽しみました。動物将棋やメンコ、竹とんぼ、カルタなど、言葉に頼らず一緒に笑い合える時間も多くありました。メンコに描かれたジブリのキャラクターを見て、「知ってる!」と喜んでくれた場面もあり、文化の共通点を見つける楽しさも感じました。

遊びを通じて自然に打ち解け、自分から話しかける勇気や、間違いを恐れずに伝える姿勢の大切さを実感できました。』

『校内を案内する中で、図書室の展示を一緒に見たり、授業の内容や学校生活について紹介したりしました。韓国の生徒が思った以上に日本のことをよく知っていて驚きましたが、それが会話のきっかけとなって交流が深まりました。

自分の英語力に不安を感じる場面もありましたが、相手の文化を知りたいという気持ちを持って話しかけることで、通じ合えることを学びました。今回の経験を通して、英語をもっと学び、また再会したときにはもっとたくさん話せるようになりたいという気持ちが強くなりました。』

2025年06月19日

午後の部で3年生は、Research Reflectionを行いました。

①午前中の研究発表はどうだったか

②探究活動を通じてどのような力が身についたか

③その力は将来の自分たちにどう役立つのか

この3点について英語で意見交換しました。

TA達からも具体的なアドバイスをもらいながら、長期間取り組んだ探究活動について振り返ることができました。

Copyright (C) 京都府立嵯峨野高等学校 All Rights Reserved.