SAGANO BLOG

- >

- SAGANO BLOG

- >

- 国際交流

2023年09月15日

7月中旬、1年生GIの授業でオーストラリアの Sydney Girls' School の6年生(現地の高校3年生)とオンラインで交流をしました。GIの授業で作成した嵯峨野高校紹介スライドを用いて頑張って英語で説明したり、日本語で質問を受けたりと楽しい時となりました。もっと英語を話せるように頑張ろう、と思った生徒も多いようでした。

参加生徒の感想です。「今回、自分たち嵯峨野高校生は英語で、シドニーの生徒は日本語でそれぞれ交流を行っていたので、主言語とは違う言語でコミュニケーションをとることの楽しさを味わうことができました。」

2023年09月15日

嵯峨野高校には相互交流で親交を深めている高校が国外にいくつかあります。シンガポールにも何校かあります。コロナ禍が落ち着きはじめ、久しぶりにシンガポールからの訪問客を受け入れることができようになりました。そして、爽やかな初夏にシンガポールにあるChung Cheng High School の副校長先生が嵯峨野高校を訪問してくださいました!それぞれの学校の取組やグローバル社会での共通課題などについて本校教員と交流した後、本校の授業見学もされました。グローバルインタラクションの授業では、シンガポールの教育について英語で講義をしてくださいました。スーパーサイエンスラボにおける生徒の取組にも大きな関心を寄せてくださり、将来的に協働でサイエンスプロジェクトを計画するお話もすることができました。楽しみです!

2023年09月15日

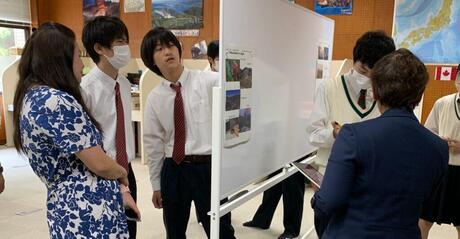

2年半前、コロナ禍で対面での国際交流が難しい時に、オンラインでの国際交流を嵯峨野高校に申し込んでくださったのが韓国の全羅南道にあるコクソン高校です。それ以来オンラインでの交流で親交を深めてきました。そのコクソン高校が、初めて嵯峨野高校を訪問してくださいました。少し前の話になりますが報告します。

訪問されたのは6月下旬でした。約80人の生徒が関西に修学旅行に訪れた際に、嵯峨野高校の訪問をプログラムに入れてくださったのでした。歓迎のセレモニーでコクソン高校の校長先生からご挨拶をいただいた後、若者の文化や伝統的な遊びといった話題を中心に、本校1年生の生徒とコクソン高校の生徒達は小グループに分かれて文化交流会を持ちました。参加した生徒は「伝えようと意識すると伝わるし、気持ちも通じ合えることがわかった。」「英語の文法などを気にして、話すのをためらうくらいなら、とりあえず話してみることが大切だと感じた。」という感想を寄せてくれました。韓国の同世代の生徒と交流できたことが嬉しかったようです。

2023年07月31日

7月19日(水)6限、1年3組の生徒がGIの授業を使ってシンガポールのYishun Town Secondary Schoolの生徒とオンライン交流をしました。Yishun Town Secondary Schoolは10年以上前から嵯峨野高校と交流のある学校です。参加クラスの国際交流委員が今回の様子をまとめてくれました。

『嵯峨野高校についてのプレゼンテーションを行いました。シンガポールの高校生は、リアクションをとりながら私たちのプレゼンを聞いて質問をしてくれました。また、プレゼン終了後、互いに質問をし合い会話が弾んだのがよかったです。シンガポールの伝統的なご飯など、沢山のことを知ることができました。今回は、緊張して積極的に会話ができなかったのでまたこのような機会があれば積極的に会話できるようにしたいです。なかなか自分が言いたいことを全て英語にするのは難しいけれど諦めずに伝えることが大切だと学びました。』

2023年07月31日

7月19日(水)、今年度2度目となる韓国のコクソン高校とのオンライン交流がありました。国際交流委員8名が参加し、【 Think Globally, Act Locally 】の考え方に基づいて、地球環境のために自分たちが日常で出来ることについて話し合いました。参加生徒がその様子をまとめてくれました。次回の交流は9月13日で、今回交流したアイデアの実践報告をする予定です。

『今回は2回目の交流で、「地球をいろいろな問題から救うために、私たちは何ができるか」というテーマで話し合いました。特に地球温暖化を止めるために私たちができることについての意見が多く出ました。私のグループでは、コクソン高校の生徒さんに「フードロス」がなかなか伝わらず、英語での説明に苦労しました。伝わった時は嬉しかったです。世界共通の言葉だと思っていたので、伝わらなかった時は驚きました。日本だけでなく、世界のいろいろな国と繋がって、世界規模で地球の問題について考えることは、解決するためにとても重要なことだと思いました。』

『私はエコバッグやマイボトルを持参すること、大きくなって着られなくなった服を他の人にあげることなどを提案しました。コクソン高校の生徒さんが提案していていいなと思ったことはシャワーの時間を減らすこと、使い捨てのスプーンを使わないことです。1回目の交流で仲良くなった生徒さんが私のことを覚えていてくれて嬉しかったし、その子も含めて様々な意見を聞くことができていい経験になりました。夏休み明けの交流が楽しみです。』

『韓国ではビニール袋は有料なのかどうかを聞いたところ、韓国では有料ではないらしく、国によって対策の仕方が異なるということが面白いと思った。次回も参加したい。』

『私は、移動の際に車などを使う代わりに、自転車を使ったり歩いたりすれば、環境にも私たちの健康にも良い影響があるという意見を伝えました。コクソン高校の方は部屋に誰もいないのに電気がついていることがあるので、必要でない時は電気を消すなどして節電するべきだという意見を伝えてくれました。今回の交流で、地球のためにできることは国が違っても同じだと実感しました。祇園祭でマイボトルを持っていれば無料で水がもらえる活動がされていたことを伝えると驚いていて、話が盛り上がりました』

2023年07月13日

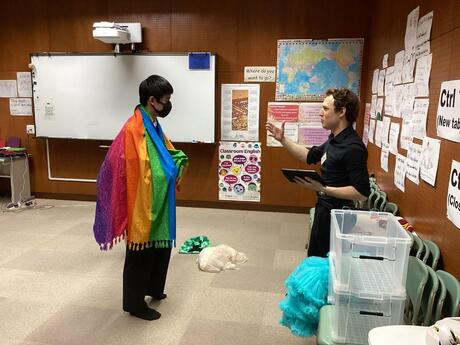

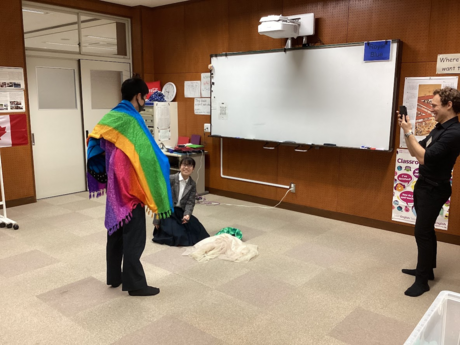

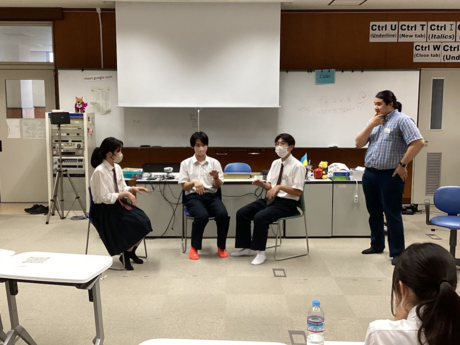

7月8日(土)サマーセミナーの1つであるEnglish Immersion Day が開催されました。1年生17名が参加し、朝8時30分から夕方まで英語漬けの一日を過ごしました。 English

午前中は3人ずつのグループに分かれ、府立高校のALT6名からのSpecial Lectureがありました。小グループに分かれたことで個々が英語を使用する場面が存分にあり、充実した時間を過ごすことができました。

午後からはImprov Live Performance (即興演技)に挑戦しました。与えられたtopicに対して即興で対応するという難易度の高い活動の中で、予想外の展開に何度も笑いが起こり和気藹々とした雰囲気で最後を締めくくりました。

使用言語は英語のみということで、最初は緊張した面持ちの生徒たちでしたが、ALTらの励ましを受けながら前向きに活動に取り組み、最後には満足した表情で1日を終えることができました。生徒たちにとって忘れられない日となったことと思います。

英語版記事はこちら

2023年07月13日

On Saturday, July 8th we held our annual Sagano Immersion Day for Summer Seminar. 17 first-year students took this opportunity to come close to natural, everyday English! Led by the AETs at Sagano High School, we were joined by four AETs from other high schools around Kyoto to enjoy a day filled with experiences using English throughout the day.

In the first half of the day, participating students enjoyed a variety of activities and lessons centered around English language or cultural experiences. It was packed full of fun and engaging activities which gave the students at Sagano a chance to really flex their English skills. They all worked hard to think critically and speak extemporaneously, and enjoyed meeting our guests from America and Canada.

In the afternoon, they practiced and performed improvisation activities to boost their extemporaneous production skills while enjoying cooperative performance activities with their friends. We are grateful for the AETs who joined us, and thankful for an enjoyable day using English!

2023年07月07日

少々前の話になりますが、6月9日(金) アメリカのフニペロ・セラ高校の生徒2名と6名の国際交流委員(2年生)が、和気あいあいとした雰囲気の中で、互いの文化を尋ねたりしながら楽しい昼食の時を過ごしました。参加者がその時に感じたことを報告してくれました。

「Sagano SSH Global Forum for Student Research」という課題研究発表会の日に、フニペロ・セラ高校の生徒二人とお昼ご飯を食べました。ご飯を食べている間、英語での会話を楽しみ、好きな教科の話や、ゲームの話、などさまざまな話題で話しました。特に、「日本の好きなところは?」という質問に、「歴史的な建造物や街並みが好き」と言ってくれたのは嬉しかったです。海外の方と一緒にご飯を食べるというのは新鮮で、とても楽しかったので、また機会があればこの企画に参加したいと思いました。今回の企画で、少し後悔していることは、うまく英語で相槌が打てなかったことです。円滑に会話を楽しむには、相槌を打つということが大切なのではないかと感じたので、自然な相槌についても知りたいと思いました。

2023年06月28日

6月14日(水)韓国のコクソン高校の生徒と本校の国際交流委員11名がオンラインミーティングで交流しました。コクソン高校との交流は一昨年度から始まり、3年目を迎えました。今年度は4回のオンライン交流を予定しています。参加生徒たちが初回の様子をまとめてくれました。

『最初は緊張してうまく話せませんでしたが、韓国の高校生たちが笑顔で話しかけてくれたことで、とても楽しく話すことが出来ました。特に挨拶の言い方を教え合ったのが、自分の知識も増えて良い経験になったと思います。言葉だけでなく使う場面や相手なども教えてもらい、挨拶を通して繋がれる人が増えたことが嬉しかったです。これからは英語だけでなく、いろんな言葉や国の人と話してみたいです。』

『趣味や韓国のおすすめの場所について話すことができた。私たちが好きな食べ物について話すと、たこ焼きやみたらし団子などの日本の食べ物のことも知っていて日本文化にも興味を持ってくれているようで嬉しかった。今回の交流での経験を活かして来週のGIでの交流に活かしたい。私は話しかけたりするのが苦手だが、今回のオンラインでの交流でいた生徒の人に会ったら話しかけてもっと深く話したいと思った。まず、伝わるかどうかわからなくても話してみる勇気が大切だと感じた。』

『以前韓国の高校生と交流したときに私も韓国語を少し話せるようになりたいと感じていたため、今回の交流では韓国語の自己紹介を覚えて挑みました。伝わった瞬間がとても嬉しかったです。これからも相手の国のことをもっと知りたいと思ったので、積極的に調べてみたり、自己紹介や挨拶を覚えて使っていきたいです。』

『好きな韓国料理を聞かれ、キムチが好きだと答えると、1人が「辛いものが苦手で、キムチはあまり好きではない」と言っていたことが印象的で、韓国の人は皆、辛いものが好きなイメージ、キムチをよく食べるイメージをもっていたため驚いた。以前よりも積極的に相手に質問ができ、自分から心を開く姿勢が重要だとわかった。次回も参加したいと思う。』

英語で感想を書いてくれた生徒もいました。

『 I had a lot of things in common with them and a lot of fun talking with each other. What was interesting during the exchange was that they knew a lot about Japanese movies, dramas, music, and anime. I look forward to more events like this as they are good opportunities to improve our English communication skills and get to know each other. 』

『 I was surprised that Japanese anime like KUREYON SHIN CHAN are very popular in Korea. Korean students know more about Japanese anime than I do. I am looking forward to attending events like this because I can learn many things that I didn't know, and I can have many opinions from various perspectives. 』

2023年06月15日

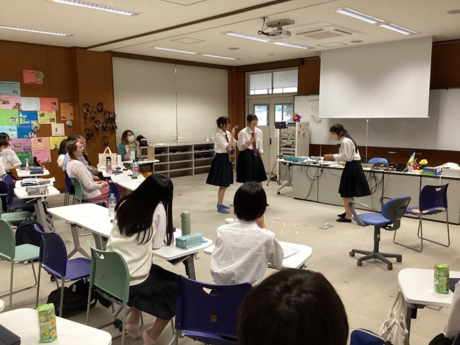

5月18日(木)韓国のハンイル高校から130名を超える訪問がありました。6・7限には2年1~6組の生徒が歓迎式典と交流授業に参加しました。歓迎セレモニーとして、代表挨拶、ギフト交換、生徒による学校紹介、パフォーマンス交換を行いました。ハンイル高校からは歌とテコンドー、嵯峨野高校は剣道部とバトントワリング部が発表しました。その後、グループに分かれてshow & tell、ディスカッションなどを行いました。対面交流の意義を改めて実感した交流会となりました。

ハンイル高校との交流は平成30年度以来、実に5年ぶり6回目です。参加クラスの国際交流委員がその体験をまとめてくれました。

『私たちのグループは将来の夢について話しました。私の将来の夢は世界を回ってボランティア活動をすることで、同じように世界を回ることが夢だと言っていた人がいて同じ夢を持っている人がいて嬉しかったです。最後に現在の世界の問題についても話し合いました。私はこの交流が初めて海外に住んでいる同世代の子と直接英語交流だったので、貴重な体験ができて良かったです。韓国の高校生達は上手に日本語を喋っていた方もいたり、ほとんどの人が挨拶や日本文化を知っていて驚きました。一方私は韓国語や韓国の文化をあまり知らなかったので、韓国語で挨拶などできなかったのが悔しかったです。これから様々な国の方と交流を通して文化を学びながら、自分からもその国の挨拶や特徴を調べてより国際交流を深めていきたいです。』

『これまでも国際交流はあったけれど、このように対面で話せることは久しぶりだったので、直接会えたことも嬉しかった。ハンイル高校の方たちは、とても流暢で、自分が伝えたいことを例も交えて話していたし、難しい単語などを私たちが分からないときは言い方を変えるなど、気配りもしてくださった。自分も、相手に伝えるということをより意識して英語を話したい。自分の英語力を見直すきっかけにもなれたこのような機会に、これからもさらに積極的に参加していきたい。』

『韓国の人たちは同年代だったけれど、英語がとても上手でわかりやすかったです。また、韓国の人たちは日本のことをよく知っていて、食べ物やアニメの話などできたのが楽しかったです。日本の男子高校生とはまた雰囲気が違っていると感じました。また同年代の人たちと英語で話してみたいと感じました。今回の交流では、自分から積極的に話すことができたと思います。笑顔で、目を合わせて話すと、うまく話せなくてもみんなしっかり話を聞いてくれると感じました。これからもっと自然に話せるように、外国の人との交流の機会があればぜひ参加して、慣れていきたいです。』

『お互いに言いたいことが上手く表現出来ず、難しい場面もありましたが、伝えたい気持ちがあれば、意思疎通を図ることはできると思いました。今回の交流で、言語が違っても国を超えて通じ合えるものがあるのだと感じることができました。またこのような交流の機会があると嬉しいです。』

2023年06月02日

シンガポールの教育省と国立教育研究所が共同で主催する「リーダーシップ・イン・エディケーション・プログラム」に参加されている校長先生・副校長先生のグループが嵯峨野高校を参加されました。以下その報告を英語でお伝えします!

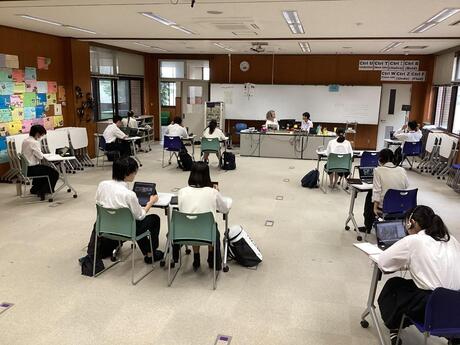

On May 22nd we had special VIP guests from Singapore and Brunei come to Sagano High School. From Singapore came one principal and 7 vice principals and from Brunei one vice principal. They were from so many different schools but they all had chosen to focus their studies on the educational system of Japan. Therefore we were very happy to introduce them to the Japanese public school system here at Sagano High School.

We had a question and answer session with our school administration as well as with Sagano teachers. Then they attended our 2nd year Science English class. Class 2-8 students were explaining about Environmental Problems in Japan. The VIPs all seemed to have a very nice time and we were so happy to have them. They even brought us some souvenirs from Singapore! We hope they left with a good impression of education in Kyoto and in Japan!

2023年05月25日

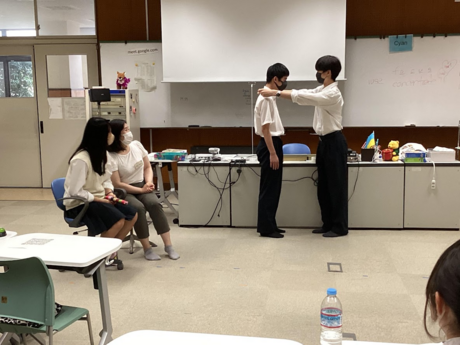

5月12日(金)カナダのケベック州にあるBishop's Universityからの学生と交流しました。グローバルインタラクションの授業(英語)で、1年1組は伝統的な遊びについて1年3組は日本文化についてそれぞれ紹介をしました。

『私たちの班は、日本にある様々なジャンケンについて紹介しました。カナダにあるじゃんけんについても教えてもらい、単純な遊びにも違いがあるんだ、と知り驚きました。似たような遊びでも、掛け声やちょっとした動作の違いが文化の違いを感じさせられ、興味深かったです。次の機会がとても楽しみです。また、英語で実際に会話をしてみて、間違いを気にせず積極的に話すことが大切だということを学びました。』

『私のクラスでは、日本の文化の紹介をしました。和菓子をテーマに八つ橋や、お煎餅を例に上げて味について話をしました。是非和菓子を食べてみたいと言っていただくことができました。英語を通じてお互いに他文化に触れ合うことができたことが楽しかったです。特に、カナダの大学生に甘い八つ橋か、塩辛いお煎餅どちらが食べたいかと尋ねた時にどちらも食べたいと答えていたかのがおもしろかったです。英語を話すことは、大変かもしれません。しかし、英語を通じてたくさんの知らないことについて触れることができ自分の世界を広げることができることを実感しました。』

『忍者について紹介したときに、NARUTOという忍者をテーマにした漫画を見せると、お二人ともがその漫画を知っていて、日本の漫画は海外でもよく読まれていることを知りました。何かを伝えるときに言語や国籍はあまり重要ではなくて、それよりも伝えようとする姿勢や積極性が大事だと、この時間を通して思いました。実際、私の英語がつたなくてもカナダからの学生さんは理解しようと真剣に聞いてくれたし、私も全てを理解するのは難しかったけれど、目を見て真剣に聞いたり質問をすることで、学生さんの言いたいことがおおよそわかりました。』

2023年05月22日

5月12日(金)カナダのケベック州にあるBishop's Universityからの学生と交流しました。今回は1年生4組の生徒がグローバルインタラクションの授業(英語)で交流した様子を報告します・

『8人の大学生と3人の教員が訪問されました。彼らはビショップス大学の中でも、イヌイットなどカナダ先住民のルーツを持つ学生と職員たちで、カナダの各地からビショップス大学に集まってきたそうです。三週間の日本滞在では、北海道大学アイヌ・先住民研究センターや国立アイヌ民族博物館、二風谷・白老のアイヌなどと交流して日本の先住民であるアイヌ民族について学ぶのに加え、その旅の内の1週間を京都で日本(ヤマト)の文化も学んで過ごすようです。

はじめにお互いの学校のプレゼンテーションを行ったり、自己紹介などをして親睦を深めました。次に学校案内を5、6人の嵯峨野生に1人の留学生というふうに数グループに分かれて行いました。

私達のグループでは、設備を見てまわり、学校生活や取り組んでいる活動について紹介しました。校内ツアー中にはツバメの巣を見つけ、写真を撮るなどほのぼのした出来事もありました。時間の都合上あまり広くは見てまわれなかったのが少し残念でしたが、良い時間を過ごせたかと思います。』

『交流中、皆さんには、カナダやケベック、先住民、そして自身のことなどに関して様々教えていただきました。アメリカ・カナダの学校の体育館などの設備事情や、先住民の言語の話者はほぼおらず、フランス語の話者も減っていきていること、自身が社会学、特に犯罪学を学んでいて、警察で働いていること、自分の母語であったが忘れてしまったフランス語を学び直していることなど。なかなか聞けないことも聞くことができてなかなか興味深かったです。

短い時間ではありましたが、貴重な交流ができて楽しい時間を過ごせたと思います。韓国の学生さんとの交流も近く控えているので、同じように交流できるのが楽しみです。』

2023年05月18日

5月12日(金)カナダのBishop's Universityからの学生と交流しました。

昼休みにLunch Meetingが開かれ、参加した国際交流委員のメンバーが自身の体験と所感を記してくれましたので、一部ですがここで紹介させていただきます。

『令和5年5月12日の昼休みにカナダの大学からいらっしゃった8人の大学生と教授の方と昼食時間を過ごしました。英語で雑談をして、相手の方の趣味を聞いたり、日本のご飯は口に合うかなど他愛もない話もたくさんしました。主に2人の方とお話をしたのですが、2人とも日本のコンビニのおにぎりの包装をとるのに失敗してしまい、海苔だけがパッケージに残ってしまったときはみんなで笑い合いました。また、私がお話しした方たちから、カナダでの差別問題を学びました。普段日本で過ごしているとあまり差別を実感することはないのですが、今回の交流で本当に現実に起きていることだという実感が湧き、それに対して行動し、自分達の価値を証明しようと努力している方々の力強さを感じました。今回は初め緊張してなかなか積極的に話しかけることができなかったのですが、聞き直すと丁寧にもう一度伝えてくれたり、私の言葉を頑張って理解しようとしてくれているのが伝わってきたので、満足できる英語でなくても伝えようとする姿勢が大切なんだと感じました。またこのような機会があったら参加したいと思います。』

『5月12日にカナダのビショップ大学の学生の方8人と交流がありました。私たちのお弁当の中身を紹介したり、毎日の学校での生活などたくさんのことを話しました。カナダと日本との違いや、日本に訪れて感じたことを尋ねたのですが、食べる量や中身、生活の仕方などもそうですがなんと言っても日本特有の性格や礼儀などに驚くとおっしゃっていました。普段外国人の方と英語で話すことがないので、自ら会話に入れるかなど心配していたことも多かったのですが、いざ交流が始まってみればとても明るくオープンな感じで接してくださったのもあって、色々日本のことや自分のことも話せ、とても楽しい経験になりました。私が交流に参加したグループの1人がイヌイットの方で、向こうでの生活や珍しい文化などを写真を交えながら話してくれた内容がとても興味深くて印象に残っています。歴史の授業だけでは習えないことまでたくさん教えてもらえてよかったです。国際社会に変化している今このときに他国の人と直接交流することはとても必要なことだと思うので、またこのような機会があればぜひ参加したいと思います。今回のアクティビティを通して、英語を話すのが得意でなくても、まずは積極的に相手の話していることを理解しようとする姿勢が大切だと思いました。』

『5月12日の昼休みに国際交流委員がカナダの大学生(Bishop's University from Canada)と一緒に昼食をとりながら交流しました。私のテーブルではカナダからの大学生2名と国際交流委員3名で交流しました。カナダの大学生とアニメの話をしました。彼らは、ナルトやポケモン、黒子のバスケが好きと言っていて私も好きなアニメだったので、話が盛り上がって楽しかったです。好きな食べ物を聞いたときに多くの人はお好み焼きが好きと答えていて、お好み焼きが海外の人に人気だったことに驚きました。英語を使って海外の人と直接交流する機会なんてなかったので、とても楽しかったです。また色んな人と英語を通じて交流したいと思っています。このイベントを通して、怖がって英語を使わず海外の人と話さないことは本当にもったいないことだと感じました。少し不安や緊張があっても挑戦してみれば、成功経験も失敗経験も得れて新たな発見ができ、より自分の自信にも繋がっていくことを学びました。』

『 私が日本とカナダとはどんなところが違いますかと尋ねると、あらゆるところが違うと答えてくださいました。また、私たちのお弁当について質問してくれたり、自分の部活などを教えてくれたりしました。とにかくみんなで英語を通してコミュニケーションをとることが楽しかったです。大学生の方が自分のiPadやスマホを使って私たちに京都で食べたものや自国の写真をたくさん見せてくれたことが自分の知らない世界を知れてワクワクしたので1番楽しかったです。またこのイベントの様な機会があったら参加したいです。やっぱり話したいことがあってもすぐに文にすることはできなかったし、もっと会話の節々でリアクションだけじゃなくて質問も混ぜられるようになりたいと思いました。拙い英語でも相手の方は理解しようとしてくれるし、とにかく話したい、伝えたい気持ちが1番コミュニケーションで大事なことだと改めて感じました。』

『カナダの学生の方とはじめに挨拶をした後、その方の通う大学の木の葉を入れた手作りのペンダントをいただいて、とても心が温まりました。私たちのグループはカナダの気候や有名な観光地についての話をしました。自分が今まで知らなかったカナダのことをたくさん知れてとても新鮮でした。今後このような機会があれば、お互いの国についてたくさん交流したいです。』

『まだまだ知らないことがいっぱいあると知り、様々な国の人と話すことで自分が知らないことをもっと知ることができると思った。でも、そのためには英語を理解できないといけないし、もっと語彙力を高めたいと思った!!』

『文化の違いを感じた。というか文化の違いもそうだけど、会話を通してお互いのこと知れて良かった。言語を超えて通じ合えた時に楽しさや嬉しさを感じられて良かった。いい機会でした。』

『自分では、文法が間違っていたらどうしよう、単語がわからないことなどを恐れて、頭の中で考えても言葉に出来なかったりすることがあるけれど、どんな方法でも伝えようとする意思を持つことが大切なのだとわかった。』

『イヌイットの人に会えたことはうれしい驚きでした。ご家族や日常生活の様子を撮影した写真を見ることができて楽しかったです。いつもは英語を勉強するために英語を話すことが多いけど、ご飯を食べながら英語で雑談をするのも楽しかったです。』

『英語で話すのも大事だけど笑顔でコミュニケーションを取るのが大切だということを学びました。』

2023年05月18日

5月13日、カナダBishop's Universityから訪日中の教員、学生の皆さんが、ESS部員と校有林ラボの生徒と一緒に嵯峨野高校の校有林とその近くにある愛宕念仏寺、嵐山周辺のフィールドワークに参加しました。この取組は、SSHの取組であるジャパンフィールドリサーチの一環として行われました。

当日朝に奥嵯峨にある校有林の入り口で集合し、グループ毎に自己紹介を行った後、一緒に校有林に入りました。お互い英語でコミュニケーションをとりながら、険しい山道を頑張って登りました。山の中腹では、ティーチングアシスタントとして参加した本校の卒業生と現役の校有林ラボ所属生徒が自身の研究内容について英語でプレゼンテーションを行いました。

続いて、隣接する愛宕念仏寺を参拝しました。ここではESS部員が愛宕念仏寺について英語で説明しました。Bishop's Universityの学生さんもこの寺についてリサーチしてきており、その内容を話してくれました。互いに日本の伝統文化への理解を深める機会となりました。

その後嵐山までゆっくり歩いて、渡月橋のたもとで解散となりました。道中では時折足を止めながら、解散の直前まで、Bishop's Universityの学生さん達と楽しそうに英語で会話する姿が見られました。

2023年02月27日

(日本語は英文の後にあります。)

Interview day 2023 happened in Global Interaction (GI) class on February 8th!

Who are you as a person? How can you be a good global citizen? As the year comes to a close, these are the questions first year class 1 to class 6 students at Sagano High School have been reflecting on, thinking back on their year in GI class. For their final project, they must answer the question "what does it mean to be a good global citizen?"

Every year, in February, GI students get the chance to interview teachers as well as international students and professors to learn about who they are and what it means to be a good global citizen. This year we had ten TAs from Kyoto University, Kyoto Institute of Technology, Ryukoku University, and Ritsumeikan University assist us. Since the students had the chance to talk to people with diverse backgrounds and experiences, they could really think about the answer for "what does it mean to be a good global citizen?"

The students interviewed two people for a total of 20 minutes each. Of course, the students were very nervous interviewing someone they had never met before! However, they worked together and successfully conducted their interviews, completely in English!

Students took notes as they interviewed each person. The students asked deep and interesting questions! Here are some examples: "What was the happiest moment in your life?", "What was the hardest moment in your life and how did you overcome it?", "How do you stay motivated?", "How did you choose your career?". Additionally, they came up with a lot of great questions on the spot!

The students are now reflecting on their interviews and working on their final project where we will learn what they think it means to be a good global citizen! We are looking forward to learning about what deep insights they made!

1年生のグローバルインタラクションの授業では、学年が終わりに近づくにつれ,年間を通しての問い、「よい地球市民として生きるとは?」の答えを出すべく、生徒達は対話を続けています。その一環として、海外から京都に来て働いていたり勉強している方々を招き、この問いを彼らに投げかけインタビューをする機会を毎年設けています。今年は2月8日でした。協力してくださったのは、エジプト、ベネズエラ、モルジブ、ミャンマー、フランス、アメリカ、スウェーデン、台湾、中国、タイ、など出身の、京都大大学院、立命館大、京都工芸繊維大学院の留学生や龍谷大学で講師をされている方々でした。20分1セッションのインタビューを2セッション実施しました。生徒達は緊張しながらも、「これまでの人生で一番幸せを感じたのはいつですか?」「これまでの人生で一番つらかったのはどんなことですか?そしてそれをどのように克服しましたか?」「なぜ今の仕事・進路を選んだのですか?」など質問を英語で行い、問いを深める対話を持つことができました。

2022年10月27日

10月25日(火)、国際交流委員の1.2年生16名が、

韓国のコクソン高校1~3年生とOnlineで交流会をしました。

今年度4回目となった今回は、

日常生活の中で自分たちが抱える悩みや課題を共有しました。

勉強のことや、友人関係、スマホについてなど

国を超えて同じような悩みを持っていることもわかり、

お互いをより身近な存在に感じる機会になりました。

次回は"The Holiday Season"をテーマに

12月14日に交流する予定です。

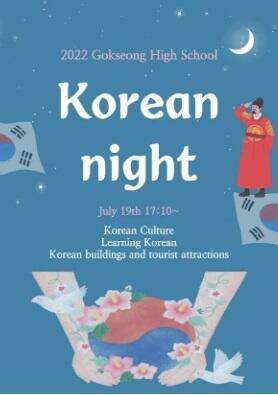

2022年07月25日

7月19日(火)、国際交流委員の1.2年生19名が、

韓国のコクソン高校1~3年生とOnlineで交流会をしました。

6月に続いて今年度2回目となった今回のコクソン高校との交流では、

コクソン高校の生徒から韓国の文化・言語・観光地などについて

クイズを交えながらプレゼンしてもらいました。

本校の生徒からも次々に質問が飛び出し、

あっという間に1時間が終わってしまいました。

次回は、本校生徒が日本についてのプレゼンを発表します。

2022年06月13日

6月7日(水)、国際交流委員の1.2年生18名が、

韓国のコクソン高校1~3年生17名とOnlineで交流会をしました。

コクソン高校との交流は昨年度から始まり、

今年度は今回を含め5回のOnline meetingを計画しています。

今回は初回ということでお互いに緊張からの始まりでしたが、

自己紹介をしながら互いの学校の様子や流行っているものなどを共有し、徐々に打ち解けることができました。

次回は、コクソン高校の生徒から韓国語を教わる予定です。

2022年03月17日

本年度3学期に1年生のGlobal Interaction(GI)の授業で行われた国際交流活動と、生徒たちが教員や校外の方へ英語でインタビューした「Interview Day」についてご紹介します。

米国ハワイのJames Campbell High School、シンガポールのYishun Town Secondary School、オーストラリアのNerang State High Schoolの3校と、計6回の交流を行いました。生徒たちはGIの授業で作成した日本の文化に関するプレゼンテーションを英語で行いました。

年度当初の交流活動では、オンライン形式や英語での質問への回答に戸惑う様子も見られましたが、これまで経験を積んできた生徒たちは、英語でのコミュニケーションを楽しむ余裕が見られました。画面共有などの操作もスムーズに行えるようになり、限られた時間を最大限有効に活用し、有意義な時間を過ごしました。

2月1日に実施されたInterview Dayでは、生徒たちは本校教員や京都府内の大学に所属する海外からの留学生の方々を相手に、インタビューを実施しました。「なぜ今の仕事を選んだのか」「これまでの人生で差別に遭遇したり、経験したりしたことはあるか」「人生において大切にしていることは何か」など、その人の人生や考え方を質問し、「Global Citizen(地球市民)」として生きていくためのヒントを得る機会となりました。

留学生の方々とのオンラインでの交流を通して、生徒たちは国際社会で生きていくための知恵や考え方を学びながら、英語でのコミュニケーションを大いに楽しんでいたようでした。また、本校教員へのインタビューも、普段授業では触れられない各教員の内面に触れたほか、本校の橋長正樹校長も参加し、生徒たちは少し緊張しながらも積極的に、英語での質問を投げかけていました。

本年度のGIの授業および国際交流活動は、これにて終了となりました。2、3年生になると、英語によるアカデミックラボ課題研究発表など、本年度とは異なる形式での国際交流を経験することになります。また、この春に入学してくる新1年生たちも、GIをはじめとする授業や課外活動における海外の学校との交流活動を予定しています。生徒たちが実践的な英語によるコミュニケーション能力を身につけ、国際交流の楽しさ、ひいては自分探しの旅の始まりとなるような交流活動を今後も進めていきます。

Copyright (C) 京都府立嵯峨野高等学校 All Rights Reserved.