6月19日(水)6時間目、2年Safari(総合的な探究の時間)でワールドカフェ(ゼミ間交流会)を行いました。人文ゼミ、行動科学ゼミ、TANGOlogyゼミ、社会ゼミ、スポーツ健康ゼミ(※物理ゼミと生物ゼミは実施せず)が交流し、互いの研究内容や進捗状況を共有しました。また、分野の異なるゼミからフィードバックをもらうことで自分達の探究内容を深める機会となりました。

「他のゼミの探究内容を知ることができたり、他のゼミの生徒からアドバイスをもらえたりして良かったです」、「自分の探究内容を相手にうまく伝えることができて嬉しかったです」といった生徒の声もあり、充実した時間を過ごすことができました。

この機会で得られた新たな視点を活かして、これからの活動を有意義なものにしてください。

6月13日(木)放課後に、難関大学を目指す2・3年生がアゴラ(開放型多目的教室)に集まって、勉強会をしました。この勉強会では、難関大学の数学の入試問題をチャレンジし、友達と相談をしたり、先輩に教えてもらったりしながら実力を高めていきます。また、3年生が解説をすることで、学年を超えて主体的に切磋琢磨していきます。難易度が高く、苦戦を強いられましたが、なんとか解けたときの表情は達成感に溢れていました。この機会を通して、難関大学に対応できる力を身に付けると共に学ぶことの愉しさも実感してください。

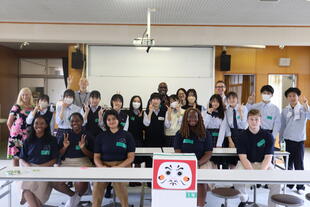

6月10日(月)、11日(火)の2日間に渡り、アメリカのフロリダ州デルレイビーチ市から5名の学生が本学舎を訪れました。宮津市はデルレイビーチ市と姉妹都市の関係にあり、その交流事業の一環として交換留学やホームステイを受け入れています。ホームステイを受け入れた本学舎の生徒達がそれぞれ、学校生活の中で彼ら彼女らとバディを組み、授業をはじめ、様々な教育活動で行動を共にしました。

授業体験では、国語や数学、生物など宮津学舎の授業を実際に受けていただきました。建築科の授業では、日本住宅とアメリカ住宅の違いをペアになって考え、協力しながら課題に取り組みました。また、英語の授業では、互いに自己紹介をし合ったり、体育の授業では、バドミントンで一緒に汗を流したりと、たくさん交流する機会となりました。

また、一日目の放課後には、ICC部による歓迎会がありました。ダルマ落としや折り紙など日本の文化を体験していただきました。

生徒達は、身振り手振りを加えながら英語で一生懸命コミュニケーションをとり、普段の学校生活ではなかなかできない貴重な異文化交流ができました。デルレイビーチの中学生・高校生と交流をすることができ、とても充実した2日間でした。また、本学舎にきてください。

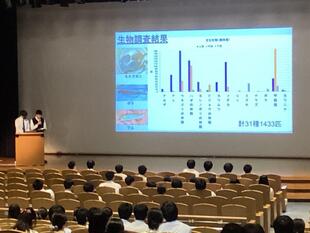

6月9日(日)、京都大学で行われたみやこサイエンスフェスタに32名の生徒が参加しました。このフェスタは、スーパーサイエンスネットワーク京都校の生徒がそれぞれ取り組んできたプロジェクトについて発表し合い、さらなる研究の発展や専門家と交流の輪を広げることを目的としています。本学舎からは日下和羽さん(HR21)、西原幸佑さん(HR22)、長谷川直海哉さん(HR23)が「福田地区、親水公園を中心とした大手川の環境作り」というテーマで、多くの高校生や有識者の前で堂々と発表しました。また、他の府立高校の生徒の発表を聴き、普段とは異なる刺激を受け取った様子でした。このサイエンスフェスタの経験をもとに、さらに研究を深めてください。

6月6日(木)7時間目、1年生に学習用タブレット端末を配付しました。配付後、学習用タブレットの利用に関わる注意、動作確認等を行いました。ネットワーク設定など初期設定に時間がかかりましたが、無事に終了しました。生徒の中には、さっそくホーム画面の壁紙に変更するなどワクワクしながら使用していました。

これから授業や探究活動で活用していきます。有効に活用し、学びを深めてください。

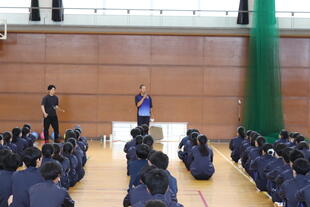

5月31日(金)5、6時間目に生徒会企画「球技大会」を開催しました。9月に実施予定の「学校祭」前に学年を越えた生徒間交流を行うことで学校祭をより活発なものにしたいという生徒会の思いから実現した企画です。

当日は生徒会の生徒が主体となって運営をしました。

グラウンドでは「キックベース」、第1体育館では「ソフトバレー」、第2体育館では「バレーボール」を行い、どの会場でも白熱した試合が繰り広げられました。仲間とともに喜んだり、クラスメイトに声援を送ったりなど絆が深まる機会となりました。

学校祭では、今回さらに強まった本学舎の団結力を発揮してください。

5月31日(金)4時間目、1、3年生はLHRに進路学習をしました。(※ 2年生は5月30日(木)に実施済み。)

1年生は、各クラス教室で大学の講義を動画で視聴し、大学にある様々な学問を知るきっかけになりました。また、進路資料の読み方を担任と一緒に確認し、自分で興味・関心のある進路先を調べる方法を学びました。

6月には2年次に向けての科目選択登録があります。今回得たことを活かして自分が納得いく進路決定をしてください。

3年生は、難関大学や国公立大学、私立・短期大学、就職・公務員など各自の志望進路に分かれて、進路先の説明を聞きました。昨年度の入試結果や入試動向をふまえて入試制度や受験に対する理解を深めることができました。また、近年の就職を取り巻く環境や本校の就職状況について学び、職業意識を高めたりする機会となりました。

進路が決まる大事な1年になります。生徒一人ひとりが希望に沿った進路実現ができるように教員一同全力でサポートしていきます。

5月30日(木)7限目に、1年Safari(総合的な探究の時間)の授業で「高校生らしくない人になろう」というテーマで探究活動をしました。このテーマには、高校生らしい振る舞いを身に付けた上で、周りの大人達が言っていることについて自分で考え、社会に変化を創り出せる人になってほしいという思いが込められています。

授業の講義では、本当に他人から聞いた情報は正しいのかということを自分の目で確かめるために様々な人とつながってほしいという話もあり、深く物事を考えるヒントを学ぶことができました。

また、ワークショップでは、「信号機の色をあと一つ増やすとすると何色を選ぶか」という問いについて各自で考え、それをグループで共有しました。様々なアイデアが飛び交い、一つの課題についてじっくり考えることや議論することの大切さを学びました。

1年Safariでは、今後宮津市・丹後地域などの課題について考えていきます。今回のガイダンスで学んだことを活かして取り組んでください。

5月30日(木)3時間目に、2年生は進路HRを行いました。

本学舎では、5月20日(月)から本校卒業生の2名が教育実習に来ています。今回の進路HRでは、教育実習生が自身の高校生活を振り返りながら「将来の進路をどのように決めたのか」、「2年生にしておいたほうがいいこと」など進路決定をする上で大切にしてほしいことについて話をしました。2年生の時期は自由な時間が多いので外に出て色々な人と関わってほしいなど宮津学舎で過ごした先輩だからこそ伝えられる話をたくさん生徒に伝えました。また、大学生活の楽しさも伝え、生徒達は勉強するモチベーションが更に高まったようでした。

本日、1学期中間考査が終わりました。その後のLHRで、1年生対象の科目選択説明会を実施しました。本学舎では、2年次から普通科は人間探究(文系)コースか自然探究(理系)コースを選択し、建築科は匠コースか学コースを選択し、自分の興味・関心や進路目標に沿った授業を受けます。また、早期に自分自身の進路について考え、目的を持って学校生活を送ってほしいという思いからこの時期に科目選択説明会を実施しています。

説明会では、選択科目の登録の流れや入試科目と選択科目の関連性などについての話がありました。また、「科目の好き・嫌いではなく自分の興味・関心や進路希望、適正などを考えて選んでほしい」といった科目選択をする上でのアドバイスなどがあり、生徒達は自分の進路について改めて考える機会となりました。

これを機に、保護者等の方々や教員としっかりと相談して、自分が納得いく進路を見つけてほしいと思います。

放課後には、保護者を対象に科目選択説明会を実施しました。多くの保護者の方々に御参加いただきました。

今後、生徒一人ひとりのより良い進路選択につながるように、担任と面談等を行いながら科目登録を進めていきます。