9月26日(金)、体育祭を実施しました。3学年縦割りの3ブロック(赤・青・黄)が、それぞれ優勝を目指し、団結して競技や応援に励みました。当日の午前中はあいにくの雨により、体育館で開会式と玉入れ及び8の字縄跳びを行いました。待ちに待った体育祭とあって、生徒たちは始めから最高潮に盛り上がり、競技や応援に全力で取り組みました。午後からは天候が回復し、グラウンドでの競技を無事に終えることができました。特に今年度生徒会発案の「借り人競争」や最終種目の「ブロック対抗リレー」は大変盛り上がりました。各ブロックが学年を超えて協力・応援しあい、絆を深めた体育祭になりました。多くの保護者等の皆様にも応援いただきありがとうございました。

体育祭の結果は以下のとおりです。

優勝:黄ブロック 2位:青ブロック 3位:赤ブロック

クラス対抗8の字縄跳び

1位:2年1組 2位:3年3組 3位:3年2組

クラス対抗宅配便リレー

1位:3年1組 2位:2年1組 3位:3年2組

クラス対抗リレー

1位:3年1組 2位:1年1組 3位:2年2組

9月24日(水)5・6限の時間に体育祭予行演習を行いました。

体育祭は1年生から3年生全員が3ブロックに分かれ、各種目ポイント制で競い合います。全体の流れ、注意事項の説明の後、各ブロックに分かれ出場種目の練習を行いました。

また、放課後には運動部所属の生徒中心に会場設営を行いました。

9月18日(木)の放課後、第1回「Kayadani仕事図鑑」を実施しました。

「Kayadani仕事図鑑」とは、地元で活躍される様々な職業人をゲストにお招きし、希望する生徒がインタビュー形式での対話や交流を通して、自身の進路を考える機会とする特色ある取組で、年に数回実施しています。

大人の方と話すのに慣れておらず、最初は緊張した様子の生徒たちでしたが、すぐに打ち解け、普段は聞くことのできないような質問もでき、たくさんお話もしていただき、会が終わるころには充実した表情を見せていました。

様々な活動をされている大人と、じっくり対話することで、進路に対するぼんやりとしたイメージがずいぶん明確になったように感じられました。経験に基づいた様々な教訓は身近に感じられるとともに、加悦谷学舎卒業生からの言葉も含めて、心に響いたのではないかと思います。

宮津税務署様、株式会社大栄製作所様、KYOTO TANGO QUEENS様お忙しい中、御協力いただきありがとうございました。

9月5日(金)、岩滝小学校5年生の児童を対象に、本校の理科教員による出前授業「飛行機を飛ばそう~ゴムのはたらき~」を行いました。

授業では、飛行機の歴史を昔の映像と最新の映像を対比しつつ、現代の航空機に至る技術の試行錯誤の過程を易しく説明しました。児童たちは、飛行機が空を飛ぶ理論について学んだあと、「ゴム動力飛行機」のキットの作成に取り組みました。その後、体育館で実際に飛ばし、ゴムの働きによって飛行機が飛ぶという体験を楽しく味わいました。

9月19日(金)、体育祭に向けて各ブロックが集合しブロック取組を行いました。ブロック長の挨拶、応援練習、競技練習やブロックの交流を深めるためのレクリエーション等を行いました。体育祭に向かって学年を超えて一致団結した頑張りに期待します。

ブロック編成は以下のとおりです。

黄ブロック 3年1組 2年3組 1年1組

青ブロック 3年2組 2年1組 1年3組

赤ブロック 3年3組 2年2組 1年2組

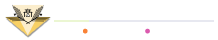

8月26日(火)、宮津与謝消防署で普通救命講習が実施され、1~3年生の24名が参加しました。講習では心肺蘇生やAEDの使い方、異物除去の方法、止血法などを実習形式で学びました。特に心肺蘇生では、参加者一人ひとりが真剣に取り組み、正確な手技を身に付けました。命を守るための知識と技術を学ぶ貴重な機会となり、今後の緊急時にも落ち着いて対応できる力が身に付いたと感じられる有意義な経験となりました。

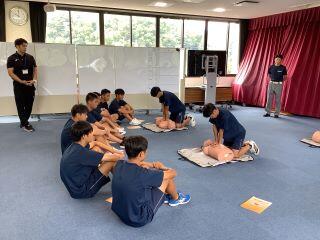

7月25日(金)、高竜寺ヶ岳で登山チャレンジ実習を実施し、1・2年生17名が参加しました。登山中は上り下りの厳しさに苦戦する場面もありましたが、仲間同士で声をかけ合い、励ましながら進み、全員が無事に登頂することができました。山頂に到着した瞬間の達成感は格別で、生徒たちは困難を乗り越える喜びや仲間と協力する大切さを実感しました。心身ともに成長できる貴重な経験となりました。

7月23日(水)、本校でアスリートスポーツコースの半日キャンプ実習を実施し、1・2年生14名が参加しました。テント設営や火起こし、カレー作りなどを行い、竈作りでは試行錯誤を重ねながら協力して火を起こしました。理科や家庭科の先生方の助言を受け、全員が成功し、達成感を味わいました。今回の実習は防災教育の一環としても位置づけられており、キャンプの楽しさだけでなく、仲間との協力や挑戦する意欲の大切さを学び、今後の学校生活や活動への意欲向上にもつながりました。

7月22日(火)、久美浜湾カヌーセンターでマリンスポーツチャレンジ実習を実施し、1〜3年生22名が参加しました。初心者も多く最初は苦戦しましたが、丹後緑風高校カヌー部の丁寧な指導により上達し、次第に笑顔で積極的に取り組む姿が見られました。生徒たちはカヌーの楽しさに加え、挑戦する喜びや仲間との協力の大切さを学び、有意義な実習となりました。

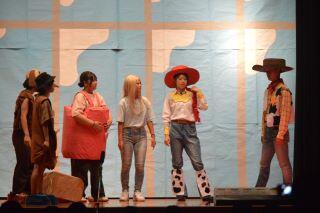

9月9日(火)、10日(水)、11日(木)の3日間、文化祭を行いました。今年度の文化祭テーマは「Re:Start~私たちから~」です。みんなが主役になってより良い学校にしていくという願いが込められています。1日目は3年生の演劇とPTAの模擬店、2日目は1年生の合唱と与謝の海支援学校との交流会、合唱部、吹奏楽部、ESSの発表、茶道部の呈茶、3日目は2年生の演劇と教員劇を行いました。他にも書道部、美術部の作品展示、与謝の海支援学校の生徒による作品展示も行いました。

1年生の合唱発表では、各クラス少ない人数でもピアノ伴奏に挑戦したり、歌唱に工夫を凝らしたりしていました。2・3年生の演劇発表では、どのクラスもしっかりと劇を作り込み、観客をストーリーの世界へと引き込んでいました。3日間を通してどのクラスもこれまでの練習の成果を発揮し、素晴らしい発表をしていました。

文化祭の結果は以下のとおりです。

合唱の部

金賞 1年1組「水平線」

銀賞 1年3組「愛(いのち)」

演劇2年の部

銀賞 2年3組「天気の子」

審査員特別賞 2年2組「トイストーリー3」

演劇3年の部

金賞 3年1組「全部コロナのせい!!」

銀賞 3年3組「赤ずきん、旅の途中で死体と出会う。」