文化祭当日まで1週間を切りました。

今年の学校祭テーマは 「翺翔天橋(こうしょうてんきょう)」~Beyond yourself~ です。文化祭までに練習できる時間はあとわずかですが、各クラス一丸となって本番成功に向けてやり遂げてほしいです。

7月26日(水)加悦地域公民館、7月27日(木)知遊館、8月25日(金)中央公民館において、1年生ESS部員と希望した3年生が与謝野町職員と一緒に、与謝野町内小学4年生を対象とした「イングリッシュキャンプ」を開催しました。

生徒は6月から、小学生にとって学びにつながるよう、みんなで楽しく遊ぶことのできるゲームを複数考え、当日の進行も生徒が行いました。とても盛り上がり、楽しそうな笑顔が弾けた、良い時間となりました。

8月21日(月)午後、3年生「総合的な探究の時間」において取り組んでいるプロジェクトの一つである、丹後地域の郷土料理「ばら寿司」を継承したいというチームが、与謝野町幾地地域公民館で「ばら寿司」づくりイベントを開催しました。

与謝野町立市場小学校の4~6年生16名が参加し、約2時間かけて「ばら寿司」と「キュウリの酢の物」を調理しました。1学期のフィールドワークで「ばら寿司」の作り方を教わった京丹後市食生活改善推進員の4名にも来ていただき、サポートをいただきました。

完成した「ばら寿司」はとても美しく、みんな口々に美味しいと言って食べていました。生徒が行ったアンケートでは、「また家で作ってみたい」、「苦手な食べ物も食べられた」という声もあり、貴重な夏休みの体験になったのではないかと思います。

お世話になった幾地地域公民館や京丹後市食生活改善推進員の皆様、参加した小学生の皆さん、ありがとうございました!

9月1日(金)、2学期始業式を行いました。

はじめに部長訓話を行い、進路指導部長・生徒指導部長が「夏休みから気持ちを切り替え、大事な2学期を過ごしてほしい」と話しました。

校長式辞では、「自主自律が宮津天橋の教育目標、自分で考え己を律してほしい。また、文化祭は一生懸命やって全力で愉しんでほしい。」と話しました。

最後に伝達表彰を行いました。表彰生徒は以下のとおりです。

<ウエイトリフティング部>

○第2回全国高等学校女子ウエイトリフティング競技会金沢大会

長島和奏さん 女子+76kg級 スナッチ107kg* クリーン&ジャーク130kg トータル237kg* 優勝(*日本新記録)

○全国高等学校総合体育大会ウエイトリフティング競技大会

今井鼓太郞さん 男子89kg級 スナッチ127kg クリーン&ジャーク145kg トータル272kg 3位

下村愛里さん 女子76kg級 スナッチ81kg クリーン&ジャーク103kg トータル184kg 2位

長島和奏さん 女子+76kg級 スナッチ105kg クリーン&ジャーク125kg トータル230kg 優勝

女子団体2位

○第31回日・韓・中ジュニア交流競技会

下村愛里さん 女子71kg級 スナッチ79kg クリーン&ジャーク102kg トータル181kg 2位

<陸上競技部>

○第56回京都府高等学校ユース陸上競技対校選手権大会

矢島心暖さん 2年男子棒高跳 3m70 3位

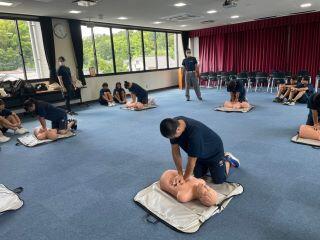

8月29日(火)、宮津与謝消防組合防災センターでアスリートスポーツコース2・3年生と1年生のアスリートスポーツコース希望者が普通救命実習を行いました。宮津与謝消防組合職員の小林様と狩野様を講師として、参加者全員が普通救命講習Ⅰを修了し、救命技能を有することを認定していただきました。知識や技術を丁寧に教えていただき、日常生活の中で対応できる能力を養うことができ、とても良い実習となりました。

8月25日(金)、与謝野町の山添藤真町長にお越しいただき、参加生徒4名から山添町長へ政策提言を行いました。

今年度は事前に3回集まり、与謝野町職員・高校魅力化コーディネーター・(一社)経営実践研究会・大学生から地域の課題を学び、政策提言へ向けて準備をしてきました。

当日は参加した4名がそれぞれ政策提言を行い、参加者からの質疑応答や町長からもコメントをいただきました。当日の進行をお世話になった大学生から事前にプレゼンテーションへのアドバイスをいただいて、とてもレベルの高い政策提言を作り上げることができました。参加者の皆様、生徒の要望に応えた貴重なお時間をありがとうございました!

【提言テーマ】

「町内の公園を誰もがもっと楽しめる場に」

「ストレスフリーな与謝野町をつくるために」

「与謝野町が若者で輝くために」

「SNSを活用した与謝野町の魅力発信」

あっという間に夏休みも終わりに近づきました。8月後半から学校祭に向けて、クラスで準備が始まっています。文化祭では、1年生は合唱を、2・3年生は演劇を発表します。演劇の背景や大道具の製作や、合唱のパート練習に熱を帯びてきています。

7月25日(火)2年生夏季講習において、就職・専門学校進学希望者による地元企業見学を実施しました。地元企業の方々から話を聞き、働く意義を考える場とすること、製造・販売・サービスなど、様々な分野の企業の方から職業・業種・職種について学び、仕事や職業に対する視野を広げ、「働く場所がない」のではなく、「働く場所があることを知らない」ことに気づくことを目的としています。

ゴダイドラッグ加悦店様、株式会社大栄製作所様、株式会社シオノ鋳工様にお世話になりました。各企業の説明を直接社長様や店長様、社員様からしていただいたり、店舗や工場など現場を見学させていただいたりする中で、丹後に若者が戻ってきてほしいという想いを持って様々なチャレンジをされている企業が地元にあることを生徒たちは実感することができました。また本校の卒業生で、就職して働いている方のお話を聞かせていただけたことも、進路選択を考える上でたいへん参考となりました。

生徒の感想の中には、「地元地域での仕事について理解が深まった」、「働きやすい環境があると分かった」、「仕事をするイメージができた」というものがあり、今回の経験を今後の進路選択に活かしていきたいと思います。

お世話になりました企業の皆様、本当に貴重な機会をありがとうございました。

7月26日(水)、アスリートスポーツコース2年生が登山チャレンジ実習を行いました。今回の実習で登った山は、標高697mの高竜寺ヶ岳です。登山の経験がない生徒たちはとても疲れていましたが、登頂した際に仲間たちと「頑張って良かった」と笑顔で話していました。

7月25日(火)、アスリートスポーツコース2・3年生と1年生のアスリートスポーツコース希望者がマリンスポーツチャレンジ実習を行いました。久美浜湾カヌーセンターで、丹後緑風高校カヌー部顧問の小西鉄也先生に講師として指導していただきました。

マリンスポーツの特性を理解すること、また自然の変化に対応する力など、普段の生活では味わえないので、とても貴重な体験ができました。