1月31日(土)~2月1日(日)の1泊2日、かんなべ高原アップ神鍋スキー場でスキー・スノーボードチャレンジ実習を行い、1~3年生12名が参加しました。

今年は、全員がスノーボードに挑戦しました。初めてスノーボードに挑戦する生徒も多く、最初は苦戦する場面も多く見られましたが、講師の先生の熱心な指導により実習の終盤には全員が上達することができました。今回の実習を通じて、技術の向上だけでなく、仲間と協力することの大切さ、集団生活における責任感を学ぶ貴重な経験となりました。

3年生アスリートスポーツコースの授業の一環として、1月14日(水)に岩滝小学校、1月21日(水)は市場小学校において、それぞれスポーツ交流を行いました。

小学生と交流させていただくことで、「スポーツの楽しさをどうすれば伝えられるのか。」というテーマについて、深く考える貴重な機会となりました。緊張していた初回と比べると、予期しないアクシデントに対応する姿や、会場にいる人全員を自然と笑顔にさせる姿が見られる交流会となり、短期間での大きな成長が感じられました。

御協力いただきました与謝野町の小学校の皆様、まことにありがとうございました。

2月6日(金)にKayadani仕事探究の一環として、報告会を行いました。

Kayadani仕事体験に参加した2年生7名が1年生と来賓の方々の前で、感想や学んだこと等を発表しました。

報告会の始めに、学舎長から1年生へ「2年生の報告に含まれる仕事において必要な力を学校生活でどう高めるかを考える良い機会にしてください。」と話がありました。

2年生の報告の後、お世話になった事業者の皆様から体験に行った2年生、また1年生に御助言をいただきました。

御出席いただいた事業者の皆様からは、「仕事をする上で大切なことが、学校生活とどのように繋がっているのか。どんなことも楽しむことや今のうちにたくさんのことにチャレンジして欲しい」など多くのお言葉をいただくとともに、体験した2年生へは「取り組む姿勢に刺激をいただいた。」とお褒めの言葉をいただきました。

仕事体験に参加した生徒だけではなく報告会に参加した生徒全員にとって、学びのある機会となりました。ありがとうございました。

2年生の就職希望者を対象に、冬季休業中の3日間「Kayadani仕事体験(インターンシップ)」を実施しました。今年度で3年目を迎える本取組は、与謝野町及び与謝野町商工会の御協力のもと、多くの地元企業の皆さまに支えていただき行っています。

生徒たちは実際の職場で働く経験を通して、仕事に向かう姿勢や地域社会との関わり、将来の進路を考えるうえで大切な学びを得ることができました。この体験で得た気付きと成長を、来年度の就職活動へしっかりとつなげていきます。

本校は、地域と連携した実践的なキャリア教育を今後も継続し、生徒一人ひとりの未来を力強く後押ししてまいります。

1月30日(金)5、6限に第1学年レクリエーションを実施しました。

前半のクイズ大会では、3~4名のグループに分かれて選択問題・なぞなぞ・歌詞クイズなどに解答し、優勝を競いました。クイズ問題はあるテレビ番組から出題をしたり、独自に作成して楽しみました。

後半のドッジビーでは、男女別クラス対抗で実施しました。ドッジビーは、当たっても痛くないウレタン製のフライングディスクを使用するスポーツで、子どもから大人まで楽しむことができます。高校生ということもあり、途中からフライングディスクを最大4つに増やすことでどこからでも当てられる可能性が高まり、大変盛り上がりました。学年全体で交流し、笑顔をあふれるレクリエーションとなりました。

レクリエーションの後は気持ちを切り替え、進級や2年生の準備期間として大切な時期となりますので、全力で頑張っていきます。

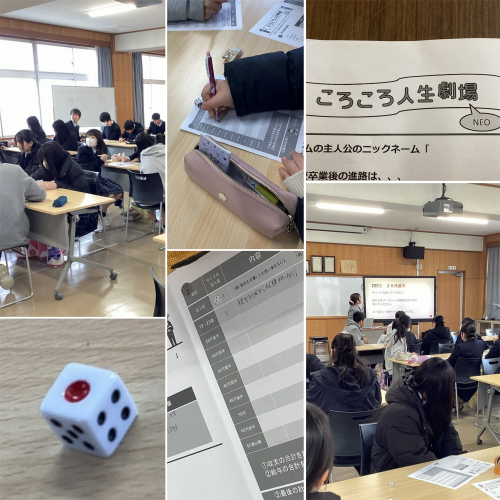

2月2日(月)放課後活用で(株)さんぽう様の企画で『コロコロ人生劇場』というゲームを実施しました。『コロコロ人生劇場』とは、高校卒業後のそれぞれの進路での生涯年収の違いや生涯における様々な収入や出費などを『人生ゲーム』のように楽しみながら体験できるゲームです。生徒たちはこのゲームを通して、高校卒業後の進路や自分の人生を考える機会となりました。

生徒の感想より

『高校卒業後の進路で給料の差がすごくて、びっくりした。』

『人生山あり、谷ありだとわかった。』

『進路について、しっかり考えようと思った。』

『楽しかった。』

1月16日(金)5・6限に小高英語交流事業として本校に石川小学校及び市場小学校の6年生を招き、3年生英語特講受講者と英語のゲームを通して交流を行いました。

当日は、高校生が主導し、英語ビンゴや英語カルタなど、計5種類の英語のゲームを実施しました。初めは小学生・高校生ともに緊張した様子が見られましたが、活動が進むにつれて次第に打ち解け、会場には自然と笑顔が広がっていきました。

実施後の高校生のアンケートでは、「小学生は元気で反応が早く、間違えてもすぐに笑顔になり、楽しみながら参加してくれた。その様子を見て、英語は正しく話すことよりも、楽しむ気持ちが大切だと感じた。」小学生のアンケートでは、「英語のいろいろな覚え方や楽しみ方が知れた。」「英語を楽しみながら学べた。」などの声が聞かれ、双方にとって有意義な交流の機会となりました。

本事業の実施にあたり、与謝野町教育委員会をはじめ、御協力いただいた皆様、ありがとうございました。

1月16日(金)6限目のLHRの時間に、1年生全員で百人一首かるた大会を実施しました。各クラスで複数のグループを編成し、他クラスのグループと対戦する形式で行いました。会場は大いに盛り上がり、生徒たちは声を掛け合いながら、真剣に札を取り合う姿が見られました。学年全体で交流を深める、活気あふれる行事となりました。

1月16日(金)、加悦谷学舎の中庭にイルミネーションが点灯しました。

令和6年能登半島地震の発生を受けて、生徒会が中庭のライトアップを企画・準備をし、震災復興への願いと防災意識を高める機会としています。ライトアップをきっかけとして、被災地や今後の防災・減災について考える機会になればと願っています。

1月8日(木)、3学期始業式を行いました。

校長式辞では、森沢明夫氏の著書『ロールキャベツ』に登場するおばあさんの誰にでも当てはまるセリフを紹介し、「今が人生最強」だと思って様々なことに挑戦してほしい、と伝えました。

その後、伝達表彰を行い、部長訓話では進路指導部長・生徒指導部長がそれぞれ、何事も経験することの大切さや、夢の実現のためには日々の努力や我慢が大切、と伝えました。

表彰生徒は以下のとおりです。

<卓球部>

○第49回京都府公立高等学校卓球大会 第37回個人の部

小谷優奈さん 女子シングルス 3位