学校生活

6月3日(月)~6月7日(金)

本校では、2年生の時に嵐山にある岩田山モンキーパークにサルの観察に行きます。

モンキーパークではニホンザルが野生の状態で120頭暮らしており、サルの体の観察や集団でのふるまいなどを観察することができます。

今年は、その活動を「総合的な探究の時間」で実施しています。

サル山には、前日生まれたばかりの小ザルを抱いた母ザルや、人間年齢に換算すると90歳を超える老猿など、さまざまなサルがいました。強い日差しの中、サルたちは木陰で休憩をしていました。

生徒は、餌をやる際に手のひらを観察したり、顔の様子、毛並みの様子などをメモしたりしていました。また、サルのコミュニケーションのとり方や集団の中での様子を観察することができたと意見が出ていました。

この後、レポートを作成し活動のまとめとします。

御協力くださった嵐山モンキーパークのみなさん、ありがとうございました!

6月3日(月)~7日(金)は人権週間です。本日は全学年それぞれ人権学習を行いました。

1年生は3限に体育館において、京都府弁護士会 弁護士 井戸 勇貴 氏の「身近な人権の衝突」という講演を聞きました。身近な場面で人権どうしが衝突する問題やその解決方法について、自他を尊重する視点から学び、今後の自らの生き方について考えました。4限は各HRへ戻って、グループワーク、振り返り、感想を記入しました。

2年生は5・6限に、体育館において、京都府立盲学校教諭 大渕 真理子氏の「障がい者の人権について」という講演を聞きました。講演では先生の体験を聞くことにより、「障がい」への理解を深め、ひとりひとりが自分らしく生きられる社会の在り方について考える機会となりました。

3年生は5限、採用試験で大切にされるべきこと、6限、面接試験・統一応募用紙の取り組みについてグループワークをしました。3年生にとっては身近に迫ってきた就職差別問題について、正しく理解し今後の展望につなげました。

各学年それぞれテーマについて理解を深めました。グループワークでは真剣に考え議論する姿が印象的でした。

3年生の人文コースと自然科学コースの生物では、北嵯峨高校のすぐ近くにある京都工芸繊維大学の嵯峨キャンパスからカイコ蛾の幼虫をご譲渡いただき、外部形態の観察やはしご状神経系の内部構造観察、体液の顕微鏡観察、テグスの作成を行いました。

日本ではむかし養蚕業が盛んで皇室とも縁が深いカイコですが、北嵯峨生は初めて幼虫を目にする生徒が多く、最初は戸惑いながらも人間によって改良を受け、自然では決して生きていけない家畜昆虫であるカイコ蛾の幼虫を手に取り、ルーペで拡大しながらスケッチを行ったあと、内部構造の観察を行いました。

また昨年に引き続き、3年生の文科科学コースの選択生物では、繭から成虫が出てきた際、メスの性フェロモンに誘われるオスの様子を観察し、繭から生糸を繰る予定です。

毎年、貴重な実験の機会をいただける京都工芸繊維大学の長岡純治先生に感謝申し上げます。

5月17日(金)

2年生の総合的な探究の時間が今年度もはじまりました。

2年1組、3組~6組では嵯峨嵐山地域に根ざした内容を活動の対象にしています。

(2組は理系の内容を探究していきます。)

1年間に前半は昔の、後半は現代の嵯峨嵐山地域について学んでいきます。

1学期当初に「探究」とは何かについて学習しました。

先週は講師の先生をお招きし、古墳時代の嵯峨嵐山地域についてお話をききました。

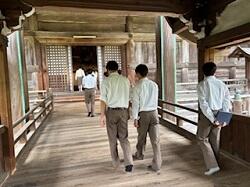

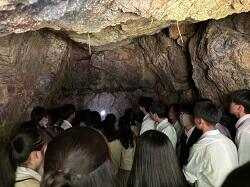

その後、本校周辺の古墳群に見学へ行きました。

石室に足を踏み入れた生徒たちは、用いられた一つひとつの石の大きさに驚き、

また古墳を作り上げるほどの有力豪族が住んでいたことに思いを馳せていました。

この後は寺社を訪ね、課題研究を行う探究活動を行います。