クラブ活動

生物部では、5月31日(土)に構口親水公園において、梅津まちづくり委員会と『有栖川の川開き・生きもの調査』を行いました。ここ数年はお天気に恵まれず7月後半に延期して実施することが続きましたが、今年は曇り空の中、何とか実施することができました。

当日は、地域の小学生や幼児、保護者、地元調査補助員の方々など、総勢60名が参加するイベントとなりました。生物部員がカッパの"カッピー"に扮し、子どもたちに川の魅力とその怖さを伝えたあと、3班に分かれ、川掃除合戦と称した清掃活動を行いました。そして、メインプログラムである生きもの採集を行い、水生生物を採取することで水質調査を行いました。今年も水質と相関にある指標水生生物による水質判定では、水質段階Ⅱ(ややきれいな水)という調査結果となりました。参加した子どもたちは少し冷たく感じる水温だったにも関わらず、元気いっぱいに初めてみる水生生物に興奮しながら、川と生き物に親しんでいました。また、帰りに生物部特製の『生きものカード』をお土産に持ち帰りました。

今後も、生物部では"カッピー"を筆頭に、有栖川の流域にある学校や地域住民の方々と協力して水質調査を継続し、さまざまな取り組みを「カッパ流域ネットワーク」を拡大しながら外部に発信していきたいと考えています。

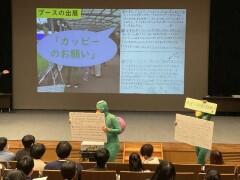

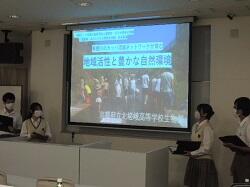

生物部は、12月1日(日)にAP大阪駅前で行われた「第10回全国ユース環境活動発表大会近畿地方大会」に出場し、『カッパ流域ネットワーク~豊かな自然環境を守り育てる地域との連携・情報発信を目指して~』と題した発表を行いました。

1年生3名が発表のメインとなり、2年生がカッピーに扮してサポートを行いました。1年生は期末考査直前、2年生は期末考査中という中での出場となりましたが、部員それぞれが個別練習を重ね、本番に挑みました。残念ながら全国大会への切符は掴むことができませんでしたが、堂々とした発表で優秀賞をいただきました。

今回、同じ高校生が行っている他校の様々な活動発表を聞くことができ、また、交流ワークショップでは取り組みの裏話や直接質問をする機会を得たことにより、今後の自分たちの活動の方向性や課題を考える良いきっかけとなりました。今後も生物部ではネットワークを広げながら、地域に情報を発信し活動していきたいと思います。

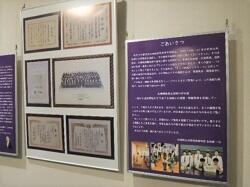

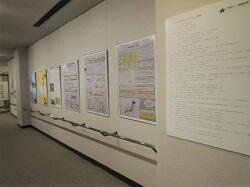

生物部では、嵯峨・嵐山地域におけるこれまでの活動を、佛教大学宗教文化ミュージアム様に取材していただき、令和6年10月26日(土)より「北嵯峨高校生物部の歩み展~豊かな自然環境を守り育てる地域との連携・情報発信を目指して~」と題した展示を開催していただくことになりました。

今回、貴重な機会をいただき26年間の活動を振り返ることがで、創部以来、毎年様々なテーマと向き合い、仲間と協力しながら研究発表や調査を行ってきた生物部の1つ1つの取り組みが、しっかり次世代に受け継がれてきたことを改めて実感しました。

今後も生物部では、先輩から引き継いできた伝統を守りながら新たなことにも挑戦しつつ、地域の豊かな自然環境を守り育て、情報発信を行っていきたいと考えています。

皆さま、この機会にぜひ佛教大学宗教文化ミュージアムに足を運んでいただき、嵯峨・嵐山地域における生物部の取り組みを知っていただけたら幸いです。また、開催にあたり、佛教大学宗教文化ミュージアム様には大変お世話になり、ありがとうございました。

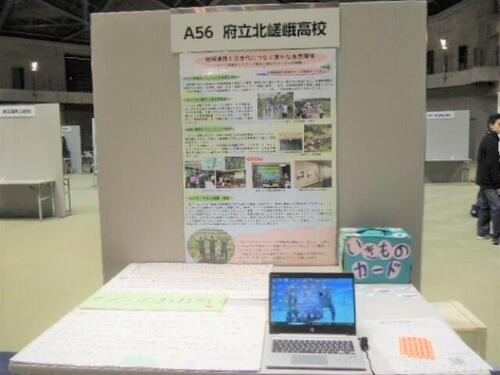

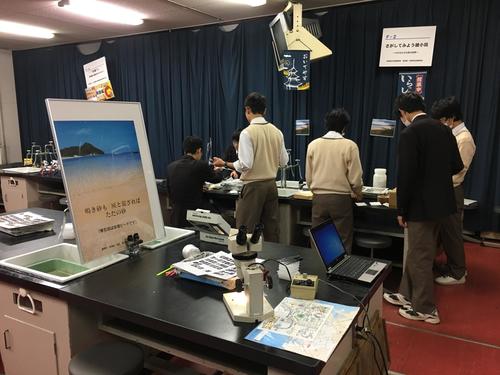

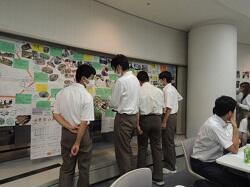

生物部は、9月28日(土)・29日(日)に京都府立植物園で行われた『きょうと☆いきものフェス!2024』で初のブース出展と活動発表を行いました。

ブース出展では、有栖川流域における地域連携や情報発信の基となる「カッパ流域ネットワーク」の活動紹介を、生物部のマスコットキャラクター『カッピー』に扮しながら行いました。また、川のいきものについて小さな子どもたちにもかわりやすく伝えるため、水質階級や在来種・外来種などの分類をまとめた「いきものカード」を作成・配布したり、特定外来生物のアメリカザリガニを隔離する体験を行いました。いきものカードは500枚以上作成したにもかかわらず、日曜日のお昼には配布を終えてしまうほど大盛況でした。

活動発表では、『有栖川のカッパ流域ネットワークが育む地域活性と豊かな自然環境』と題し、1年生3名が堂々と落ち着いて発表し、質疑応答にもわかりやすく答えることができました。

2日間を通して生物部では多くの方々と接し、自分たちの活動を知ってもらうよい機会を得ることができました。ブースを訪れていただいた皆さま、また今回のフェスをきっかけに本校生物部の活動に興味をもっていただき、応援いただいた皆さま、ありがとうございました。

今後も生物部は「カッパ流域ネットワーク」を広げ、地域の川から次世代へつながる活動を目指していきたいと思います。

生物部では、令和6年7月27日(土)に構口親水公園において、梅津まちづくり委員会と『有栖川の川開き・生き物調査』を行いました。

2006年より続くこの取り組みですが、当初6月に開催を予定していましたが悪天候のため延期となり、暑い中での開催となりました。そんな中、地域の小学生や幼児、保護者、地元調査補助員の方々など、総勢35名が参加するイベントとなりました。

生物部部員がカッパに扮し、子どもたちに川の魅力とその怖さを伝えたあと、2班に分かれ、川掃除合戦と称した清掃活動を行いました。そして、メインプログラムである生き物採集を行い、水生生物を採取することで水質調査を行いました。今年は、水質と相関にある指標水生生物による水質判定では、水質段階Ⅱ(ややきれいな水)という調査結果となりました。参加した子どもたちは初めてみる水生生物に興奮しながら、川と生き物に親しんでいました。

今後も、生物部では「カッパ流域ネットワーク」を基盤に、有栖川の流域にある学校や地域住民の方々と協力しながら 有栖川の水質調査を継続し、さまざまな取り組みを外部に発信していきたいと考えています。

■ 部員数

1年生:2人

2年生:3人

3年生:5人

合 計:10人

■ 活動の魅力

ドンコ、メダカ、イモリ、カメなど多くの生き物の飼育や、学校周辺のフィールドで生物環境調査を主に活動しています。活動は校内だけでなく、梅津地域の子どもたちや梅津まち作り委員会の皆さん、嵯峨中学校生徒会との水質・生き物環境調査や、「青少年科学の祭典」における「微小貝ブース」の出展など、校外でも幅広く活動しています。 現在特に力を入れているのが、有栖川での「カッパ流域ネットワーク 水質・生き物環境調査」です。この水生生物調査結果については、京都府環境管理課の環境白書内に掲載されます。

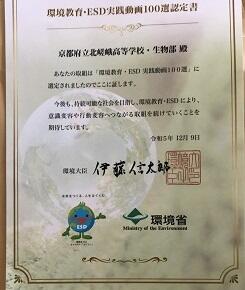

近年主たる活動として力を入れて取り組んでいる「カッパ流域ネットワーク」の概要については、この活動を紹介する動画『地域連携と次世代につなぐ豊かな自然環境~カッパ流域ネットワークの拡大を目指して~』がYouTubeにて視聴でき、環境省より優良事例として「環境教育・ESD実践動画100選」に認定されています。

■ 実績

・令和6年度

有栖川カッパ流域ネットワーク水質調査(梅津まち作り委員会・京都市立広沢小学校などとの共同調査)

第29回青少年のための科学の祭典「微小貝ブース」企画・運営

佛教大学宗教文化ミュージアム「生物部26年の歩み展」企画・展示

第10回全国ユース環境活動発表大会近畿地方大会「優秀賞」受賞

「きょうと☆いきものフェス!2024」にてブース運営・プレゼン発表

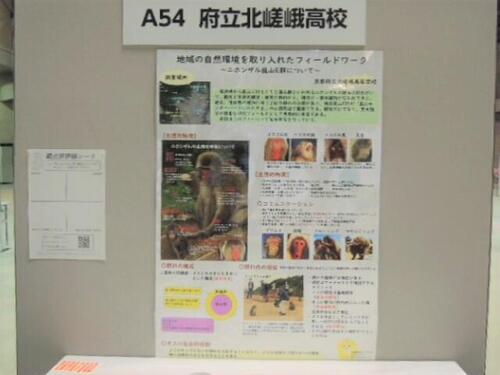

「京都探究エキスポ2024」にてポスター発表

琵琶湖のプランクトン分析による水質・環境調査

・令和5年度

有栖川カッパ流域ネットワーク水質調査(梅津まち作り委員会・京都市立嵯峨中学校などとの共同調査)

「瀬戸内海環境保全特別措置法制定50周年記念式典ポスターセッション」発表

琵琶湖のプランクトン分析による水質・環境調査

環境省より優良事例として「環境教育・ESD実践動画100選」に認定 第28回青少年のための科学の祭典京都大会「微少貝ブース」出展・運営

「ESD推進ネットワーク国際フォーラム2023」参加

・令和4年度

令和4年度 琵琶湖・淀川こども水質保全活動助成事業(有栖川カッパ流域ネットワーク水質調査)京都市立嵯峨中学校との共同調査

令和4年みやびサイエンスガーデンポスター発表

琵琶湖のプランクトン分析による水質・環境 調査

京都環境フェスティバル2022「有栖川からの大切なメッセージ」 オンライン出演

第27回青少年のための科学の祭典京都大会「微少貝ブース」出展・運営

令和4年度(第20回)京都環境賞 特別賞(生物多様性保全賞)受賞

・令和3年度

有栖川カッパ流域ネットワーク水質調査参加

みやびサイエンスフェスタポスター発表

琵琶湖のプランクトン分析による水質・環境調査

令和3年度「水・土壌環境保全活動功労者表彰(環境省)」受賞

・令和2年度

有栖川における水生生物・環境調査・京都府環境管理課にデータ提出

第37回京都府総合文化祭自然科学部門プレゼンテーション発表

第9回エコワングランプリ 二次審査通過 全国グランプリ大会出場 エコの輪賞受賞

京都フロンティア校研究成果発表会プレゼンテーション発表および研究収録発表

生物部の創部以来、20年以上続けてきた「有栖川における地域連携・生物環境調査」が、環境省より優良事例として「環境教育・ESD実践動画100選」に認定されました。12月9日(土)東京の国際オリンピック記念青少年総合センターにおいて行われた認定書授与式にて、認定書をいただきました。

コラボで開催されている「ESD推進ネットワーク国際フォーラム2023」にも参加し、全国のトップレベルの取り組みのすごさを実感し、今後の活動に生かせる多くのアイデアやコンテンツ、実践事例を学んで帰りました。

生物部の取り組みは、まだまだ小さな取り組みに過ぎませんが、今後も、調査研究・情報発信・地域連携を軸に活動を広げていけるよう努力していきます。

なお、認定された動画は、環境省の公式ページやYouTubeにもアップされておりますのでご覧ください。https://youtu.be/mFtfZDh91A0?si=5rQxMtINo28oDhT2

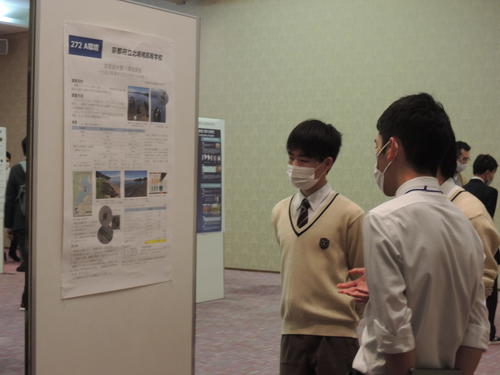

生物部は、11月12日(日)、神戸国際会議場にて開催された「瀬戸内海環境保全特別措置法制定50周年記念式典」の高校生によるポスターセッションに参加しました。「地域連携と次世代につなぐ豊かな自然環境~カッパ流域ネットワークから山里海の連環を目指して~」というテーマで、フラッシュ発表およびポスター発表を行い「奨励賞」をいただきました。全20校の参加があり、他校のレベルの高さに圧倒されながらも、ポスター前に集まった多くの方々に自分たちの取り組みを丁寧に説明していました。サンテレビにより収録されたフラッシュ発表の様子はYouTubeにアップ

https://www.youtube.com/watch?v=NN-RoXHBLKk

されておりますのでご覧ください。生物部は今後も、調査研究・情報発信・地域連携を軸に活動を展開していきます。

生物部では、令和5年7月29日(土)に構口親水公園において、梅津まちづくり委員会との『有栖川の川開き・生き物調査』を行いました。

2006年より続くこの取り組みですが、今年は4年ぶりの開催となり、地域の小学生や幼児、保護者、桂川クラブ、立命館大乾ゼミOBなど、総勢58名が参加するイベントとなりました。

最初に生物部部員がカッパに扮し、子どもたちに川の魅力とその恐さを伝えたあと、川掃除合戦と称した清掃活動を行いました。そして、メインプログラムである生き物採集を行いました。参加した子どもたちは初めてみる水生生物に興奮しながら、川と生き物に親しんでいました。

今後も、生物部では「カッパ流域ネットワーク」を基盤に、有栖川の流域にある学校や地域住民の方々と協力しながら 有栖川の水質調査を継続し、さまざまな取り組みを外部に発信していきたいと考えています。