学校生活

1月30日(金)の昼休み、KITASAGarden(キタサガーデン)の竣工式が執り行われました。当日は、同窓会長、同窓会事務局長、PTA会長、校長、前校長、生徒会長によるテープカットが行われ、同時に吹奏楽部によるオリジナルファンファーレが演奏されるなど、華やかな幕開けとなりました。

式典後には、吹奏楽部の演奏やダンス部のパフォーマンスが披露され、集まった生徒たちは手拍子を送りながら、笑顔で会場を盛り上げていました。

完成したデッキには、ガーデンテーブルや椅子が設置される予定です。今後は、昼休みや放課後に友人と談笑したり、ランチを楽しんだりする生徒の姿が見られることが楽しみです。

なお、デッキおよびガーデンテーブル・椅子は、同窓会の皆様からのご寄付により整備されました。これに対し、京都府教育委員会教育長より感謝状が贈呈されました。ご支援を賜りました皆様に、心より感謝申し上げます。

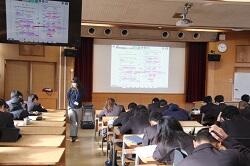

第2学年部では、1月22日、29日、2月5日、12日、19日の5週にわたるLHRを

「ESP(Explosive Start Program)~爆発的スタート~」と名付け、進路決定学年に向けて、進路実現のための具体的な取り組みを開始しました。

ESP初回となる1月22日は、大学・専門学校・就職それぞれの希望に応じたセミナー等を受講しました。生徒たちは真剣な表情で話に聞き入り、それぞれの覚悟や熱意が感じられる時間となりました。長く厳しい受験生(進路決定生)としての1年間を、学年全体で力を合わせ、強く、そして前向きに切り開いていきます。

来週以降も、大学・専門学校・就職それぞれの希望に応じたプログラムを実施します。特に大学進学希望者は、実際の大学の公募推薦入試に挑戦する「公募チャレンジ」を行います。仮想の合格発表まで体験する予定で、進路意識をより一層高める機会とします。

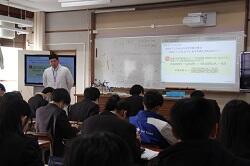

1月15日(木)

今週末の共通テスト受験に向けて、3年生を対象に共通テスト説明会と激励会を行いました。

初めに進路指導部から受験上の注意があり、持ち物の準備や会場までの行き方の確認、当日の受験中に気を付けるべきことなどについて、安心して受験に臨めるよう細かく説明がありました。

次に校長と学年部長より激励の言葉がありました。受験は自分との闘い、これまでやってきた努力を信じて成果を十分に発揮できるようにすること、そのために前日までにできる準備を何度もしっかり確認しておくことが伝えられました。

最後に副校長先生から、受験会場に向かう途中の痴漢・盗撮被害の注意喚起がありました。

体調管理をしっかりして、本番まであと少し頑張りましょう!

1月8日(木)

校長先生から「2学期の終業式では、授業を大切にすることにプラスαできることはないかと話しました。しかし、プラスαをすることは難しい。そのため、今年は、授業や部活、家で聞いたことの"なぜ"を考えて、別の場面に繋げられるようにすることを目指しませんか。」というお話がありました。

続いて教務部長からは、「勉強を楽しく思えるようになるためには知識が必要で。その知識と新たに学ぶことがつながった瞬間が楽しい。例えば、英単語を覚えていると英文が読めるようになり、勉強が楽しくなっていきます。」という話があり、物事を覚えるための3つのコツを教えていただきました。

一年の集大成の3学期です。目標を立てて、一日一日を大切に過ごしましょう。

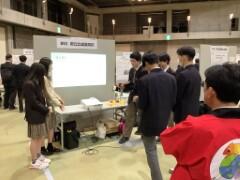

12月20日(土)に国立京都国際会館で開催された「京都探究エキスポ2025」は、京都府立・市立高校の生徒が探究学習の成果を発表・交流するイベントです。ポスター発表や講演、パネルディスカッションを通じて、学校を超えた学びのつながりを生み出します。

本校は、「京都フロンティア校」として2年生の自然科学コースから1チームが参加し、「パスタブリッジを用いた形状別強度の探究」を発表しました。また、3Dプリンターを使ってパスタブリッジの模型を製作し、展示をしました。多くの高校生、保護者、学校関係者が聞き入り、「分かりやすくて面白い」と好評でした。

総合的な探究の時間を使って行った実験をもとに、さらなる探究を行い、その成果を評価していただく良い機会となりました。