京都府立桃山高等学校「SSH課題研究発表会(2期目4年次)」について(御案内)

本校は平成22年度から文部科学省より「スーパーサイエンスハイスクール」の指定を受け、研究開発事業に取り組んでいます。

つきましては、これまでの研究の成果として「SSH課題研究発表会(2期目4年次)」を下記のとおり開催いたします。多数の皆様方に御参加いただき御指導、御助言を賜りたく、御案内申し上げます。

1 日 時 平成31年1月26日(土) 受付 8:30~ 開会 8:50~

2 会 場 京都府総合教育センター 講堂棟(桃山高校西隣)

〒612‐0064 京都市伏見区桃山毛利長門西町

近鉄・京阪「丹波橋駅」下車徒歩6分、またはJR「桃山駅」下車徒歩10分

3 対 象 自然科学科

4 プログラム

8:30 ~ 8:50 受付

8:50 ~ 9:05 開会行事(挨拶・来賓紹介)

9:05 ~ 10:15 課題研究口頭発表(7チーム)

10:15~ 10:25 休憩(10分)

10:25~ 11:35 課題研究口頭発表(7チーム)

11:35~ 11:45 休憩(10分)

11:45~ 12:35 課題研究口頭発表(5チーム)

12:35~ 12:45 招待発表 高知県立高知小津高等学校

12:45~ 12:55 講評・閉会挨拶

5 参加申込みについて

(1) 「FAX用 参加申込書.xls」に必要事項をご記入の上、平成31年1月16日(水)までに本校宛FAXまたはE-mailにて

お送りください。

(2) 参加料は無料です。

6 問合せ先

京都府立桃山高等学校 〒612-0063 京都市伏見区桃山毛利長門東町八番地

TEL 075-601-8387 FAX 075-601-8388

E-mail [email protected]

7 その他

会場には駐車場がありませんので、公共交通機関を御利用ください。

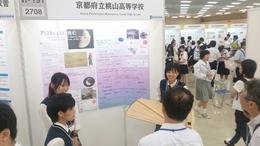

8月8日(水)~9日(木)の2日間にわたり、平成30年度スーパーサイエンスハイスクール生徒研究発表会が神戸国際展示場で開催されました。本発表会は日本全国のSSH指定校から代表生徒や教員など約4000名が集結し、学校で取り組んでいる生徒研究の成果を発表するSSH最大のイベントです。開会式では、有名な数学者の秋山仁先生による基調講演も行われました。

1日目は全参加校によるポスター発表会が行われました。桃山高校は自然科学科3年生代表生徒による「アリスタルコスに挑む」を発表しました。アリスタルコスは古代ギリシャの天文学者であり、宇宙の中心は地球ではなく太陽であるという太陽中心説を最初に唱えた人物です。アリスタルコスはこの太陽中心説に基づいて「太陽と月の大きさ」と「太陽までの距離」を初めて算出しました。桃山高校の研究は、アリスタルコスと同じ手法を用いて「太陽までの距離」をより正確に測定しようという内容です。研究では太陽と月の角度を測る測定器を手作りし、今回の発表でも実際に演示しながら説明しました。とても高校生らしい発表であり、発表ブースに来られた多くの方に興味深く発表を聞いていただきました。質疑応答もとても楽しそうに受け答えしていました。

2日目は1日目のポスター発表から選出された代表6校による口頭発表がおこなわれました。代表発表はいずれも高校生らしい創意工夫と努力が満ち溢れる素晴らしい内容でした。閉会式では代表発表だけでなくポスター発表の表彰もありました。残念ながら桃山高校は受賞することはできませんでしたが、他校の発表から生徒も教員も大きな刺激を受け、とても充実した発表会でした。参加した生徒の満足そうな表情が忘れられません。

2月3日(土)に自然科学科1年生のGSベーシック発表会を本校視聴覚室で実施しました。GSベーシックはGS課題研究(2年生で実施)の基礎を学ぶ探究型授業です。生徒たちはこの1年間、理科・数学・情報・英語の基礎を学び、科学的な内容のプレゼンテーションを作成して英語で発表する取組を行いました。10月から生徒は班ごとに下記の実験テーマから1つ選び、短期間の課題研究を行いました。その後、パワーポイントを用いたプレゼンテーションを作成し、発表内容をすべて英訳しました。また、英会話学校からネイティブの先生方に来ていただき、発音やプレゼンテーション方法を指導していただきました。今回の発表会では自然科学科の全員が英語で発表し、質疑応答するなど、生徒たちにとって大変貴重な経験となりました。発表内容も班ごとに様々な工夫が加わっており、とても発想豊かでした。GSベーシックで学んだ内容を活かして、2年生のGS課題研究が素晴らしい内容になることを期待しています。

1 Paper Drop ペーパードロップ

ペーパードロップは、A4用紙を2mの高さから落下させ、どのようにすればゆっくりと正確に落下するかを調べた。

2 Solutions 溶液

水溶液と純水の科学的な性質の違いを調べた。

3 Molisch's Death-Ring モーリッシュの死環

モーリッシュの死環は、樹木の葉に線香の火を押し当てるとできる茶色く変色した環状の模様を調べた。

5 Crater 月のクレーター

クレーターは、泥のボールを砂の入ったバットに高いところから落としてどのような跡が出来るかを調べた。

6 Fermi estimate フェルミ推定

フェルミ推定とは実際に調査するのが難しいようなとらえどころのない量を、いくつかの手掛かりを元に推論し、短時間で概算することを言う。例えば、オーストラリアの羊の数や、日本の公衆電話の数を推定した。

12月24日(日)に自然科学科2年生のGS課題研究発表会を京都府総合教育センター講堂棟で実施しました。GS課題研究は桃山高校のスーパーサイエンスハイスクール事業において中核となる探究型授業です。生徒は自分達で研究テーマを設定し、1年かけて探究活動を行いました。今回の発表会では、本校の19班と、招待の高知県立高知小津高校の計20班がパワーポイントによる口頭発表をおこないました。大学の先生方や聴衆の生徒からも多くの質問があり、活発な質疑応答を行いました。また、発表会には自然科学科の1年生も全員参加し、来年度のGS課題研究の雰囲気を感じていました。全班が発表した後、審査を行い、奨励賞5班が表彰されました。今年度の発表タイトルは下記の通りです。

1 ペットボトルロケット

2 よく飛ぶ紙飛行機を作る~実験とシミュレーションを用いて~

3 液状化現象

4 偏光透過光はなぜ色づくのか

5 宇宙エレベーターロボットの開発

6 CIRCLE RAINBOW

7 低融点の合金

8 カビを防ぐ食べ物

9 効率の良い栄養摂取

10 酸化チタン光触媒の浄化能力の向上に関する研究

11 風邪をひいた時、果物を食べてはいけない!?

12 ヤクルトにおける有機酸と乳酸菌の関係性について

13 完全有機培養土をつくる

14 クマムシの乾眠と蘇生に関する実験

15 白黒だけで色が見える?!~ベンハムのこまの謎~

16 生物毒を保有する生物の進化と環境

17 アリスタルコスに挑む

18 蜃気楼」完全制覇!

19 発見! 京都の乱気流

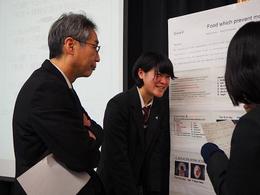

2月23日(木)6,7限に自然科学科2年生のGS課題研究の英語ポスター発表会が実施されました。一年間の集大成として研究内容を英語にまとめ、英語で発表しました。会場はコモンホールと生物実験室でした。府立高校のAETさんや、大学の留学生、大学の先生などにご参加いただき、評価をしていただきました。直接ネイティブの方や研究者に質疑応答していただき、生徒達には大変貴重な経験となりました。生徒達もこの時間帯はほとんど英語で会話するよう努力し、一生懸命発表していました。

2月4日(土)9:30から視聴覚教室でGSベーシックプレ課題研究発表会が行われました。この取組は、1年生自然科学科の生徒がGS(グローバルサイエンス)ベーシックの授業でやってきた課題研究(2年生で実施する課題研究の事前学習として行うプレ課題研究)の内容を英語で発表しようというものです。この発表を前にパワーポイントでプレゼンをつくり、ベルリッツのネイティブの講師の方や担当の教員に発表についての指導を受けてきました。その成果が出たすばらしい発表会となりました。

発表テーマは「フェルミ推定」(全部で4班)、「過冷却」(全部で4班)、「バルーンドロップ」(全部で4班)、「クレーター」(全部で2班)、「モーリッシュの死環」(全部で2班)で計16班の発表がありました。

注)フェルミ推定とは実際に調査するのが難しいようなとらえどころのない量を、いくつかの手掛かりを元に推論し、短時間で概算することを言う。例えば、オーストラリアの羊の数や、日本の公衆電話の数を推定した。過冷却とは例えば、水が0℃以下でもなお凍結しない状態を言う。様々な物質で過冷却の様子を調べた。バルーンドロップでは、風船にどれだけ水を入れて落としたら割れるかを調べた。クレーターは泥のボールを砂の入ったバットに高いところから落としてどのような跡が出来るかを調べた。モーリッシュの死環は樹木の葉に線香の火を押し当てるとできる茶色く変色した環状の模様を調べた。

12月24日(土)に京都府総合教育センター講堂棟で自然科学科2年生の課題研究発表会があり、計19班と招待の高知県小津高校のパワーポイントによる発表をおこないました。多くの大学の先生方や校長先生に審査をしていただき、奨励賞が選ばれ、表彰されました。今年度の研究テーマは下記の通り。

・水耕栽培

・ボタン電池の誤飲に迫る

・プラナリアの飼育方法に関する考察

・自由落下を検証する ~ピンポン玉アート~

・乾電池とエネルギー

・SHOGA

・万物は渋滞する ~渋滞解消について考える~

・乳酸菌の活性化とミドリムシの関係性

・バトミントンシャトルに関する研究

・自然放射線は何を語るのか -放射線と天気、放射線と断層-

・温室効果ガスを用いて地球温暖化を探る

・簡易組織培養による葯培養

・The Power of Science in Fiction ~架空の力の検証~

・田辺五郎を探せ!

・フラクタル次元を用いた都会と田舎の比較

・僕達の生命をおびやかす・・・

・うま味を探る ~昆布だし中のグルタミン酸の定量~

・A Simplified Synthesis of Erlotinib -エルロチニブの合成の簡略化-

・ジェダイはプラズマを振るう ~ライトセイバー開発への道のり~

6月30日(木)6,7限に、自然科学科GS課題研究の経過報告会を本校コモンホールで実施しました。この経過報告会は、課題研究の進捗状況やこれから研究しようと考えている内容をお互いに報告しあうものです。発表の方法としてはポスターセッションの形式で実施しました。お互いに見た内容についてコメントシートを書いて研究に対するアイデアや改善点を出し合います。各班、他人からの意見を聞いて今後の研究についての展望が開けたことと思います。