教育内容

教育内容

2018年06月12日

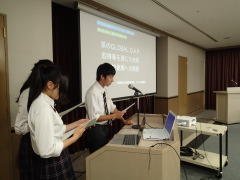

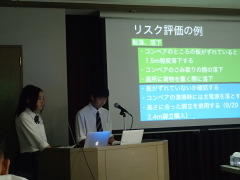

6月11日、大学や試験研究機関が加盟し情報交換を行っている「近畿アグリハイテク」。この、公開講演会で、GLOBAL G.A.P.の認証に関する取組紹介と園芸科が実施している地域の取組報告を行いました。

報告は、3年生の3名が参加しました。報告の後、質疑応答、総合討論がありました。この会で高校生が報告するのは初めてのことと。たいへん注目されました。

今回の報告会には、京都府立海洋高校と大阪府立農芸高校の先生達も取組に関する報告を行いました。

2018年06月09日

6月9日(土)の第1回学校説明会でABCマーケットとワープロ体験をおこないました。

ABCマーケットでは、システム園芸科で生産された、深蒸しかぶせ茶、紅茶、ハーブティー、キュウリ、レタス、サニーレタス、ダイコン、ジャガイモ、インゲンマメ、トレニア、メランポディウム、マリーゴールド、ペチュニアなどを出品しました。

ワープロ体験では、生徒からの情報企画科の簡単な説明も含めながら、時間を決めてのタイピングをおこないました。

生徒たちの活き活きとした姿がまぶしかったです!

ABCマーケットにご来店してくださった方、ワープロ体験に参加してくださった方、ありがとうございました。

~連絡~

10月14日(日)の第2回学校説明会でも、ABCマーケットとワープロ体験を実施予定です。

システム園芸科・情報企画科に興味のある方、持たれた方、是非足を運んでみて下さい。お待ちしています。

2018年06月06日

みなさん、こんにちは!京大農場で2回目となるマーケットの様子をご報告します。

この城山台ABCマーケットは、26人の生徒を「A班」「B班」に分けて、ローテーションで販売活動を行っています。

前回販売をしたA班は、今回は学校で大反省会を行い、今回はB班が初めて販売を行いまいました。

前回のA班から、「かなりのお客様にお越しいただき、とても活気あふれるマーケットになった」と聞き、プレッシャーで押しつぶされそうになりながらも、事前に十分ミーティングを行いました。何もかも分からない中で、システム園芸科の3年生と情報企画科の2年生が一緒にマーケットのレイアウトや戦略を考えたり、商品に関する知識を共有することは、とても新鮮な時間でした。

しかし実際は、開店が6分遅れることとなり、お客様をお待たせすることになってしまいました。。。

他のグループの友だちや教育実習で来てくださっている先生たちにも手伝ってもらいながら、なんとか無事に販売を終えることができました。

今回販売した商品は、

深蒸しかぶせ茶、紅茶、ハーブティー、キュウリ、レタス、サニーレタス、ダイコン、

トレニア、メランポディウム、マリーゴールド、ペチュニア、ジニア

などでした。

前回の記事でも書きましたが、今回からは「深蒸しかぶせ茶 新茶」を販売しています。

今回の商品は「仕上茶」といわれ、木津高校で摘採、製茶した「荒茶」をさらに選別・火入れ(乾燥)を行い、再度製品化したものです。価格は80g800円です。ぜひ、お買い求めください!

京大農場さんでも、常時農作物の販売をされています。

今回はお花を中心に販売されており、木津高校では栽培していないお花もありました。

詳しくは京大農場さんのHPでご確認ください。

//www.farm.kais.kyoto-u.ac.jp/sale

次回も城山台ABCマーケットをよろしくお願いいたします(^0^)/

2018年06月02日

新品種「恋の予感」、残念ながら「温湯殺菌」時の温度管理ミスにより発芽しませんでした。この痛恨の失敗を乗り越えて再度播種した籾が6月1日無事「出芽」し、プール育苗ベッドに移されました。

育苗が大幅に遅れた結果、今年の田植えは例年より10日あまり遅れ6月中旬以降となる様子です。

今年は主力品種の「みつひかり2005」のみの作付となります。

また、花苗の出荷もピークを迎えています。マリーゴールドをはじめとする苗が市場に出荷されています。

お茶関係では、新茶に引き続き、今は二番茶と紅茶の製造がピークにとなっています。

施設野菜では、キュウリが収穫のピーク、トマトがまもなく本番を迎えます。

2018年05月22日

みなさん、こんにちは!

今年も「城山台ABCマーケット」がスタートしました。

今年度からは、京大農場さんの敷地をお借りしての開催です。

場所が変わるということもあり、昨年度の秋に来ていただいた(ご常連の!)お客様にお知らせし、

今年も城山台の住民の方々には、お知らせのチラシをお配りさせていただきました。

「誰も来なかったらどうしよう。。。」

確か、城山台ABCマーケットを始めた3年前にもそう思っていました。

ドキドキしながら準備を始めると、3人ほどのお客様のグループがお越しくださり、

生徒が準備する様子を見守りながら並んで下さいました!

昨年度までもマーケットに来てくださっていた方々で、感謝の気持ちでいっぱいになりました。

本当にありがとうございました!

そして、その後も続々とお客様がお越しになり、開店後もずっと途切れることなく、

およそ40人ほどのお客様がいらっしゃいました!

さて、今回販売した商品は、

深蒸しかぶせ茶、紅茶、ハーブティー、キュウリ、レタス、サニーレタス、ダイコン、

トレニア、メランポディウム、マリーゴールド、ペチュニア、ゴーヤ苗

などでした。

今回出品された「深蒸しかぶせ茶」は、木津高校のできたてホヤホヤの新茶でした。

GW明けから茶摘みをして、そのまま学校で製茶して、ほんの1週間前ぐらいにパック詰めされたものです。

この商品は「荒茶」といって、製茶してそのままパックしたものです。軸(茎の部分)が入った状態のままですが、

このできたての状態のお茶はこの時期にしか売られません!結構貴重な商品なんです。

そして、この荒茶から軸を取り除き、葉っぱの部分だけにしたものをあらためて商品化し、「新茶」としてこれから販売していきます。

次回はこの「新茶」が登場します。今回買っていただいたお客様も、また買って味わいの違いを比べてみてくださいね。

京大農場さんでも、常時農作物の販売をされています。

今回も野菜やお花を販売されており、お客様もABCマーケットと両方でのお買い物をされていました。

詳しくは京大農場さんのHPでご確認ください。

//www.farm.kais.kyoto-u.ac.jp/sale

それでは、今年度も城山台ABCマーケットをよろしくお願いします!

2018年05月19日

無投入(化学肥料、農薬)栽培をはじめて18年目となる木津高校水田の栽培がはじまりました。

今年栽培する品種は「みつひかり2005」「にこまる」そして「恋の予感(2014年農研機構育成)」です。

5月8日、70℃で温湯殺菌、その後水につけてたっぷり水分を籾に含ませまました。

14日、三品種をそれぞれ水稲育苗箱に播きました。現在29℃の発芽庫で芽を出させます。

16日、珪酸を水田に散布。17日、トラクタ乗車実習を兼ね「耕耘」を行いました。

1ヶ月後の田植えまで水田の畦整備、耕耘、畦畔の草管理と作業が続きます。

2018年05月13日

5月12日(土)京都府立山城郷土資料館主催による一般向け講座を開催、50名の方々が参加し、3年茶業専攻生の補助のもと手摘みによる茶摘み体験を行いました。1時間あまりの時間で摘んだ茶葉は約25kg。すぐに製茶工場にて製茶を行いました。

お茶の加工ができるまで、お茶の種類と栽培についての講義を受けその後お茶の試飲や入れ方実習を行い完成した茶を持ち帰っていただき終了しました。

このような機会を通じお茶を知って頂き需要拡大に貢献できればと考えています。

2018年05月10日

5月9日 木津川市山城町の上狛小学校6年生のみなさんがお茶摘み体験に訪れました。体験時間は、朝まで降っていた雨もやみ少し肌寒い天気となりました。

茶摘みの注意点や圃場でのマナー講習を受けた後、2年生の生徒と「手摘み」によって茶葉を収穫しました。

12日はやましろ郷土資料館によるお茶摘み体験が行われます。

新茶のお茶摘みは月曜日まで続きます。

2018年05月08日

〇茶摘み始まる

5月8日 あいにくの曇り空の中ですが今年も新茶の摘み取りが始まりました。

雨天のため予定より1日遅れの茶摘みですが3年生が手際よく新芽を摘み取りました。摘み取った新芽は茶工場でその日のうちに新茶に加工されました。

〇1年生 トウモロコシの定植トウモロコシを定植しました。

昨日の降雨により畑の状態は今ひとつでしたが適期に育ったトウモロコシを各自で植え付けをしました。これから栽培管理を行い収穫は7月15日前後の予定です。

〇社会人講座(TVF講座)開講

今年も地域の方々に農場で学んでもらう社会人講座が始まりました。

木津川市在住の方27名が参加し週1回農業を生徒と共に学んでいきます。

〇水稲の温湯殺菌を行いました

いよいよお米作りスタートです。今年は新品種「恋の予感」も試作。

「みつひかり」「にこまる」と3品種栽培します。

2018年04月27日

木津川市にお住いの「城山台ABCマーケット」ファンのみなさま、

今年もABCマーケットが始まります!!

おかげさまで、今年で4年目の実施となります。

昨年度も毎回たくさんのお客様にお越しいただき誠にありがとうございました。

重要なお知らせがあります!

これまでは城址公園の駐車場をお借りしてマーケットを行ってきましたが、

今年度より「京大農場」に場所が変わります!

城山台にお住まいの方はご存知のことと思いますが、城山台小学校の向かい側にある、

とても大きな敷地の施設です。京大農場様でも生産物の販売をされていますが、

木津高校もそれに負けぬよう、ABCマーケットを大いに盛り上げ、

さらに住民の方々とのふれあいの場となるようがんばります!!

さて、春季の城山台ABCマーケットは以下の予定で行います。

■開催日時

5月22日(火)14:15~15:00

(5月29日(火)←定期考査期間のためありません!注意!!)

6月 5日(火)14:15~15:00

6月12日(火)14:15~15:00

6月19日(火)14:15~15:00

6月26日(火)14:15~15:00

7月 3日(火)14:15~15:00

■場 所

京都大学大学院農学研究科附属農場(京大農場)

京都府木津川市城山台4-2-1 ※城山台小学校の向かい

■販売品目(予定)

◇茶製品

深蒸しかぶせ茶(新茶)・紅茶・ハーブティー(FRESH/RELAX)

◇野菜(6月頃から本格的に販売)

サニーレタス・玉レタス・インゲン豆・ダイコン・キュウリ・トマト

◇花

マリーゴールド・ジニア・ペチュニア・トレニア・メランポジウム

※日によって出品される品物は異なります。

「深蒸しかぶせ茶」は、5月に学校内にある茶園と茶工場で収穫・製茶した、できたての新茶です!

GWが開けたら茶摘みが始まり、丁寧に心を込めて製茶します。ぜひ味わって見て下さい!

2018年04月27日

グリーンカーテンで使用される「ゴウヤ(ニガウリ)」の出荷が始まりました。

地域の団体などからの委託を受けて草花班が播種、育苗したものです。

トップを切って木津川市緑化協会に納められました。夏の日射しを和らげる緑のカーテンとして地元を彩ります。

また、1年生の総合実習も本格的に稼働しています。連休明けには茶摘み実習、夏野菜の植え付けが本番を迎えます。

2018年04月26日

◎5月8日から新茶の摘み取り作業が始まります。

GLOBALG.A.P.認証を受けたときに決めた手順に沿い加工場の始業前点検と清掃を実施しました。チェックリストと清掃手順の確認をした後、それぞれ受け持ち機械の清掃と保守点検を実施。その様子を写真と映像で記録しました。新茶に異物等の混入がおきないように念入りに清掃を行いました。

◎施設野菜班で管理しているトマト、キュウリが順調に大きくなっています。

土日を除くほぼ毎日トマトの受粉作業、キュウリの誘引整枝作業に取り組んでいます。

とくにトマトの整枝はトマトから出る樹液が手につくと手の先は「真っ黒くろすけ」状態に。そして、この汚れがただの石鹸では落ちてくれません。若者や女性に「快適な作業環境」をつくることはこれからの大きなテーマです。この問題に取り組みたいと思います。

2018年04月25日

◎1年生の作付実習が始まりました。

説明を聞いた後、それぞれ準備された個人の区画へ移動。土を改良する肥料と牛糞堆肥を入れて耕しました。初めてのクワでの作業で大汗をかきながらも全く思うように進まず悔しい思いを感じつつそれなりに仕上げました。

これからしばらくは何度もこの繰り返し作業を行いやがて使い方を会得します。

来週に肥料を入れ連休明けにトウモロコシを植え付ける予定です。

◎3年選択教科「地球環境」鹿背山放置竹林で野外実習

今年も始まりました。鹿背山北地区での野外実習。放置竹林の実態を知るため道なき道を歩きます。ここがほんの40年前まで人々の生活と共にあった美林だったとは想像もできません。現場へ入りその実態を見つめ何ができるのか考える授業が続きます。

2018年04月22日

新茶の季節がまもなく到来。質のよい茶葉を収穫するため GLOVALG.A.P.認証茶畑では作業手順を確認した後「茶樹」に「覆い」をかぶせる作業を行いました。いよいよ5月第2週あたりから新茶の摘み取り作業が始まります。

また、施設野菜部門は3月に定植したキュウリ、トマトの整枝、誘引作業に大忙し。

露地野菜部門は芽を出した野菜をポリポットに移植し育苗開始。

草花部門は、ゴーヤカーテン用の苗作りに大忙しの日々が続いています。

5月の声を聞く頃には、野菜の定植準備、水稲の播種そして施設野菜キュウリの収穫作業が始まります。

2018年04月18日

1年生が最初に栽培する「トウモロコシ」

17日 種まきをしました。

説明を聞いてから種をまきます。同じ土、同じ種子そして同じ場所で育てるのですが不思議なことに発芽率が違うことがあります。

違いはどこから?人?水?置いた場所?覆土の違い?

わからない世界がここにあります。

今年はどんな具合になるのかドキドキハラハラの日が発芽まで続きます。

収穫は7月中旬頃の予定です。

2018年04月15日

4月15日 南山城村にある「道の駅」1周年記念イベントに参加しました。

朝方からの豪雨で一時はどうなるかと心配しましたがイベントが進むにつれてみるみる天気が回復し予定通り振興できました。

本校からは、システム園芸科園芸部「茶業クラブ」と吹奏楽部が参加しました。

茶業クラブは、本校オリジナルハーブティーの試飲販売と、草花苗の販売、ドライトマトの販売実習を行いました。急須のかぶり物をつけて来場者を喜ばせました。

地元を元気にする活動にこれからも力を入れて行きたいと思います。

2018年04月13日

平成最後の30年度がスタートしました。

農場では、3月23日に定植したキュウリ、トマトがすくすく育っています。また、今年入学した新入生が新しい作業着を身につけ、農作業にあたって、安全と衛生に関するガイダンスを受けました。後半からはトウモロコシの栽培実習が始まります。露地では夏野菜の植え付け準備が進んでいます。茶園では茶摘みに備えて準備が始まりました。草花は、地元のグリーンカーテン用ゴーヤの播種と育苗に大忙しです。農場では、いよいよ本格的な栽培シーズンが幕を開けました。

2018年03月20日

3月19日(月)に慶應義塾大学SFC研究所アグリプラットフォームコンソーシアム主催の第2回全国農業高校・農業大学校ホームページコンテストの表彰式が、慶應義塾大学三田キャンパスで開催され、本校システム園芸科1年生2名が代表として表彰式に参加しました。

本校の様々な取組や活躍などが評価され、全国400校近くの農業高校・農業大学校の中から優秀賞を受賞することができました。また、副賞として(株)クボタ様より耕耘機をいただきました。

これからも本校の様々な魅力ある取組を発信していきたいと思います。

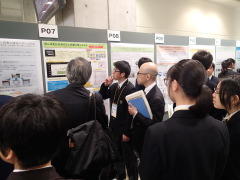

2018年03月18日

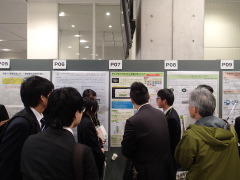

3月17日(土)日本農芸化学会名古屋大会ジュニア農芸化学会で園芸部環境班がポスター発表を行いました。(会場、名城大学農学部)

テーマは本校水田(無化学肥料無農薬実験田)でお米が収穫できているメカニズムを探る内容です。私たちは水田内の微生物に注目をあて人間が水田内で作業することがその活性に大きく関係しているという推定のもと調査をしています。人間と微生物とイネの協働が収量に関係しているその機構を解明したいと大きな夢を抱いています。

今回の大会は全国から80校余りの高校が参加、ノーベル賞受賞者の大隅先生も駆けつけて激励をして頂くなどたいへん有意義な大会となりました。

今後ますます精度を高め研究内容に磨きをかけていきたいと考えています。

2018年03月11日

3月10日、昨年4月から一年間、山城12市町村を舞台に開催されてきた「お茶の京都博」のファイナルイベント木津川市「アスピアやましろ」で行われました。

茶業クラブは「にぎわいブース」にて恒例のハーブティブレンド体験を出店し来場者の方々に体験をしてもらいました。大会式典では、様々なイベント開催・運営に尽力したことに関して京都府知事より感謝状をいただきました。その後、システム園芸科生徒による「テイクオフ宣言」を行いました。

今後とも地域の方々とのつながりを大切にした取組を行っていきます。

Copyright (C) 京都府立木津高等学校 All Rights Reserved.