教育内容

教育内容

2017年10月22日

10月14日から連続の雨、このため、稲刈りをはじめいろいろな作業が滞りはじめました。

毎年エントリーをしよい成績をあげている「お米甲子園」に出品することができませんでした。残念!

18日、午前中のつかの間の晴れ間を利用して、芋掘りの準備、葉ボタンの定植などをおこないました。

午後からは予報通りの雨模様。長引く雨に、野菜の生長にも影響が現れそうで心配な日々を送っています。

2017年10月18日

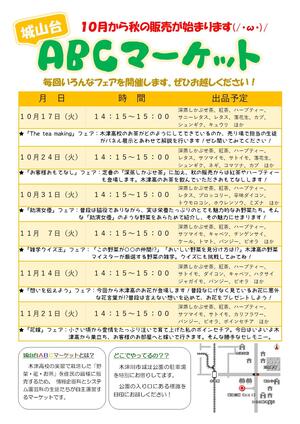

長雨が続いて、秋も深まってまいりました。本日、城山台ABCマーケット秋の販売がスタートしました。お足元の悪いなか、お越しくださいました皆様、本当にありがとうございました。

秋の販売では、毎回さまざまなフェア企画を考えて販売実習を行います。

今回は「The tea makingフェア」と題し、木津高校のお茶がどのようにしてできているのかをお客様に知っていただこうと、製造過程の写真や説明をまとめたパネルを製作し、来てくださったお客様に解説をしました。1年間の栽培暦や、お茶づくりの工程、作業内容などを紹介するため、担当の生徒たちは、遅くまで残って懸命に準備をしました。読みやすくてとても分かりやすい、素晴らしいパネルが完成できたと思います。

次回からの予定は以下の通りです。

○10月24日(火) 「お客様おもてなし」フェア

○10月31日(火) 「助演女優」フェア

○11月7日(火) 「雑学クイズ王」フェア

○11月14日(火) 「想いを伝えよう」フェア

○11月21日(火) 「花嫁」フェア

皆様のお越しをお待ちしております!

2017年09月26日

9月12日(火)5・6時間目に、スリーエムジャパン(株)の社員の方々による「パッケージデザイン講座」を本校にて開催していただきました。

城山台ABCマーケットの研究班は、情報企画科とシステム園芸科の生徒が合同で研究しており、今回の講座も「6次産業化のスキル」を習得するという目的の研究です。

商品を販売するにあたって、パッケージやラベルのデザインは売り上げを大きく左右します。本講座では、前半にさまざまなラベルデザインの事例や効果的な使い方などについてレクチャーしていただき、後半には無料で使用できる作成ソフト「ラベル屋さん」を使っての製作実習をしました。

今回はあくまで実習という事で、それぞれが思い思いのデザインをして楽しく学ぶことができましたが、これからの研究ではあくまで「売るためのラベルを作成すること」が課題になります。今日の講座を存分に生かして、実のある研究を進めましょう!

本校の講座のために、東京からお越しいただいたスリーエムジャパン株式会社のみなさま、本当にありがとうございました!

2017年09月21日

9月16日(土)に京都市の京都パルスプラザで開催されたSKYふれあいフェスティアルで、木津高校の野菜やお茶の販売実習を行いました。

当日は、2年生4名が、台風が接近する大雨の中、学校で作られた生産物を販売しながら木津高校の専門学科の取り組みなどを来場されたお客様に説明しました。

2017年09月18日

8月末から、秋から冬に収穫する作物の植え付け(定植作業)や鉢上げ作業を順次行っています。

植え付けた苗は、生徒が夏休み実習で種まき(播種)をし、鉢に移し替え育苗し育てたものです。

1年生の課題となる秋作物は、ハクサイ、ダイコン、ブロッコリーの3種類。

これらは10月半ばから11月末にかけ順次収穫されます。

2017年08月06日

8月4日 滋賀県立大学環境科学部生物資源管理学科 須戸研究室で農薬分析実習を行いました。

和束川、木津川の水を採取し、農薬類がどの程度含まれているのかを調べる実習です。

この実習は、科学技術実践活動推進プログラム(JST)の採択を受け実施しています。

本校では、このプログラムで、京都府立大学生命環境学部、京都大学附属農場、近畿大学農学部、立命館大学生物科学部、龍谷大学農学部との研究室とも連携した取組を実施しています。高大連携で、よりいっそう学習したいと願う生徒に専門的な知識や技術をいっそう深めていきます。

2017年08月06日

8月1日 専門学科セミナーを実施しました。

参加者は、保護者、生徒合わせて70名余りとなり、教室は満員となりました。

茶、野菜、花の3班に分かれ、たいへん暑い猛暑の中、本校生徒がアシスタントし体験実習を行いました。

実習体験の後、園芸部の活動報告を代表して環境班(水環境学会関西支部表彰式で講演した内容)が行いセミナーを終了しました。

2017年07月26日

7月25日 「けいはんなプラザ」を会場にし、第68回京都府学校農業クラブ連盟大会を行いました。今年は、木津高校が幹事校として会の運営に携わりました。京都府教育庁 指導部 高校教育課長 、毎日新聞京都支局長など来賓としてお迎えし 京都府の農業関連学科で学ぶ生徒(160名)余りが参加。学校で取り組んでいる研究成果の発表や意見発表を実施しました。

本校から選手として参加したのは、意見発表部門(3分野あります)にエントリーしました。

Ⅰ類 1年 山本さん

Ⅱ類 2年 津田さん(2年連続)

Ⅲ類 3年生 二神さん

このうち、3年二神さんは「優秀賞」を獲得しました。

運営生徒は、スムーズに大会を進めるために、司会進行など多くの重責を責任を持って果たしました。

この大会で選ばれた者は、8月に行われる 近畿連盟大会に京都代表で出場、全国大会を目指します。

2017年07月10日

1年生が栽培をしてきたトウモロコシ。7月7日に収穫しました。

アライグマやカラスなどの被害を受けながらも例年になくできばえは上出来。品質もよく味も上々でした。

「農業と環境」の基礎的な技術習得目的で栽培。なんとか収穫まで持ち込めてほっとしています。

実習を通じて栽培技術を高め、販売しても、市販品と遜色のないようなものがつくれるように、栽培技術を高めていきます。

2017年07月10日

学校水田の畦から水が漏水。隣のナス畑が冠水。との連絡を受け、課題研究「田んぼ隊」のメンバーが急遽雨の中「畦(あぜ)」を緊急修理しました。

原因は、モグラの穴でした。水田に一定以上水がたまると、その上部につくられたモグラトンネルより水があふれていたのです。

モグラトンネルは最強の漏水原因。畦シートを外し、トンネルを埋め、シートで覆ったうえ畦シートを張り、土で固めました。

作業途中より雨の勢いが強くなりましたがぶじ完成。モグラにはまだまだ気が抜けない日が続きます。

2017年06月26日

農場で栽培した生産物を随時販売しています。

6月は、三者面談中に1年生による販売実習。アルプラザ木津店での新茶の販売実習(情報企画科と共同)、木津川市PRデー(西京極スタジアム、情報企画科と共同)で農産物や新茶の販売実習を行いました。

自分たちが栽培し加工やパッケージデザインをした農産物を元気いっぱい販売しました。

栽培した生産物は、ABCマーケットをはじめ校内で随時販売をしていますので是非お求め下さい。

2017年06月21日

今回はB班の販売です。前回(第3回)の販売時に、「今年はチラシがなかったから気付かなかった」と教えてくださったお客様の声から、2日に分けて城山台地区のお宅と店舗あわせて約500件に、城山台ABCマーケットのチラシをポスティングしました。梅雨といえども雨は降らず、ムシムシする中でしたが20名ほどで3時間かけて配布しました。...御覧いただいた方はおられますでしょうか。

直後の販売だということもあり、生徒たちがぐったりしていないか心配でしたが、今日も元気いっぱいで売り場に立ってくれました!

B班も前回の反省として、『準備が遅い』『お客様との会話をもっと増やす』『野菜の調理法をもっと知っておく』の3つが挙げられました。

今回も三者面談中の特別時間割のため、開店までに時間の余裕があり、1つ目の『準備が遅い』という課題はクリアしました。しかし、『お客様との会話をもっと増やす』『野菜の調理法をもっと知っておく』については、まだまだ恥ずかしさがあるようで、なかなかコミュニケーションがとれませんでした。"目を見る"ことを意識するように伝えたのですが、特に男子生徒は女性のお客様の目を見ることができず、終了してから「照れるわ~」と言っていました(笑)どうぞ、生徒たちに話しかけてやってください////

B班は、一人一人が「何かしなければならない!」という意識が強く、周囲を見て行動ができるのですが、その反面複数人で同じ作業をしてしまい、結果的に時間のロスをすることがあります。

次回は春の販売最終日なので、お客様と心を通わせることを目標に、頑張ります!来週もよろしくお願いいたします!

2017年06月14日

この城山台ABCマーケットは、システム園芸科の3年生と情報企画科の2年生が混合で2グループになり、どのような工夫をすればお客様に多くの商品を買っていただけるか、をミーティングで考えながら、A班とB班が競い合っています。

今日はA班2回目の販売でした。前回のA班の販売は、『開店時間が守れなかった』『営業時間中である意識を持ち続ける』『袋詰めのやり方が悪かった』という、3つの反省点がありました。それらを解決することが今回のテーマとなりました。

まず1つ目の『開店時間が守れなかった』ことについては、学校行事として三者面談が入っており、特別時間割になっていたため、比較的時間に余裕を持つことができました。それ以上に、生徒たちの間で自然に「あと5分で開店やで」「この商品はどのように説明すればよいですか」など、積極的に声を掛け合えている様子がありました。学科も違うし学年も違うし、どこかお互いに遠慮があったチームですが、全員が一つになれたと感じた瞬間でした。

次に2つ目の『営業時間中である意識を持ち続ける』は、前回集中力が持たずに途中で持ち場を離れてしまうことがあり、ミーティングの中でどのようにして意識を改善するかということを話し合いました。その結果、営業時間の後半には城址公園の外まで出て、アクティブに声かけをすることもでき、最後まで意識高くマーケットを開催することができました。

最後に3つ目の『袋詰めのやり方が悪かった』ことは、先週の金曜日に急遽、袋詰め実習を行うことで、袋の大きさや、商品の種類で袋詰めの仕方をどのように工夫するか、生徒自身に体験させました。

A班は2回目にして、最高の販売を行うことができ、全員が自己有用感を感じながら取り組めたようで、とてもすがすがしい表情をしていたことが印象的です。春季最後の販売になる再来週に向けて、更に良いマーケットが運営できるよう、ミーティングを重ねたいと思います。また来週もよろしくお願いします!

2017年06月09日

梅雨の季節となりました。水田では、畦直し(畦塗り)代かきと田植えの準備を済ませ田植えを迎えました。

6月8日、3年生の水田専攻生と2年生の田んぼお助け隊が田植え実習を行い無事終了しました。

本校水田では、かねてより全国的に見ることができなくなりつつある「絶滅の恐れのある」貴重な生き物を見ることができます。

昨年はその数が少なかったのですが、本年は田植え最中より出現。田んぼの中を走り回っていました。

この種は、7月終わりまで、水田で見かけることができます。

今回見ることができた「絶滅危惧種」

○補植娘 田んぼの中に入りイネの苗を植えます(準絶滅危惧)

○泥餓鬼 年一回代かき直後に現れる泥と戯れる生き物(絶滅危惧)

2017年06月07日

6月6日(火)、今年度2回目の城山台ABCマーケットを開催しました!

ご存じのとおり、木津高校のシステム園芸科では茶業教育を行っており、今年も新茶が発売されています!私たち城山台ABCマーケットのメンバーは、「六次産業化」の研究を行っており、それは農業科と商業科の生徒たちが連携して、互いの知識や技術を交換し合うことから始まります。

そこで!今年度は情報企画科のメンバー全員が、システム園芸科と一緒に茶摘みを行いました!時間との戦いでもある「茶摘み」では、超多忙な中、茶業の先生に協力をしていただき、茶摘みの基礎から摘採についてを学びました。

そんな経緯があっての今回のABCマーケット。課題はいかにしてお客様に本校の目玉商品「深蒸しかぶせ茶」の魅力を伝え、販売につなげることができるかです。結果は、仕入10袋に対して売上5袋!これはまずまずの成績だったと思います。果たして、セールスが成功したのか、そうではないのか...。それは次回のミーティングで。

今回マーケットを担当したB班も、本日が初めての開店作業。やはり練習と実際のギャップに悩まされ、多くの課題を持ち帰ることになったようです。

本日もたくさんのお客様にお越しいただき、本当にありがとうございました。これから暑くなりますが、木津高校の「深蒸しかぶせ茶」は冷たい水出しでの試飲を行っています。またのご来店を心よりお待ちしております!

2017年06月04日

1年生が栽培をしているトウモロコシが雄花を伸ばす(出穂)時期になりました。

6月1日 倒伏を防ぐための「土寄せ(培土)」作業を行いました。強い日差しと暑さの中の作業となりましたが土寄せ作業を終えました。

☆☆ その他の話題 ☆☆

紅茶づくり真っ最中 紅茶専用品種の茶葉を使い紅茶をつくっています。熟成させた後販売を行います。ご期待下さい。

2017年06月04日

6月1日 梅美台こども園 の園児が「サツマイモ」の定植作業に来校しました。

園児たちは、3年生の生徒と共にサツマイモの苗を植え付けました。

サツマイモ畑は生徒たちが管理をし10月に園児たちが「いもほり」を行います。

2017年05月24日

5月23日(火)、今年も城山台ABCマーケットが開店しました!

今年も情報企画科2年生19名とシステム園芸科3年生6名がメンバーとなり、頑張って店舗を運営していきます!

今年度で3年目を迎えた城山台ABCマーケット。開店日がお客様にしっかり伝わっていたか不安な気持ちもありましたが、開店前から大勢並んで待ってくださっていました。

新メンバーにとっては初めての開店作業。今日までに色んな準備を積み重ね、いよいよ臨んだ1回目のマーケットでしたが、練習と本番はやはり別。思ったようには準備が整わず、開店時間が遅れてしまいました。それでもお客様はそんな生徒たちの様子を見守りながら待ってくださいます。いつもお越しくださるお客様に今回もお会いでき、本当に地域の方々に育てられているな...と温かい気持ちになりました。本当にありがとうございます。

1回目の販売を終え、反省点・改善点はたくさん挙がりました。うまくいかなくてお客様にご迷惑をお掛けし、ショックを受けた面もあったと思います。ただ、生徒たちには「マーケットを成功させたい!」という確かな思いはありました。失敗が許される訳ではありませんが、そんな経験を積み重ねながら、お客様に喜んでもらえるマーケット運営ができるようになって欲しいと思います。次回のミーティングでしっかりとふり返り、話し合い、次回はきっと成功させましょう!

今年度の春季の販売は以下の通りです。今年度も城山台ABCマーケットをよろしくお願いいたします。

★☆城山台ABCマーケット(春季)の日程☆★

〇6月 6日(火) 14:15~15:00

〇6月13日(火) 14:15~15:00

〇6月20日(火) 14:15~15:00

〇6月27日(火) 14:15~15:00

〇7月 4日(火) 14:15~15:00

2017年05月13日

無農薬、無化学肥料によるお米栽培16年目がスタート。

5月9日に播種をしたお米がぶじ発芽し特設の「育苗プール」に移動しました。

本校は苗代(なわしろ)をつくらず特設の「プール」で育苗をしています。水管理や設置が簡単という特徴があります。

ここで約1ヶ月育てます。田植えは6月半ばに行います。今年は、どんなドラマが待ち受けているのか楽しみです。

2017年05月13日

5月12日 1日かけて ケーブルテレビ(KCN)の取材がありました。

この日は真夏並みの気温の中、お茶摘みから製茶作業を1日かけて撮影が行われました。3年生が1日、2年生が2時間お茶摘みを行いました。午後からは、2年普通科連携クラスがお茶摘み体験も行いました。

お茶摘みの特別実習は、16日まで行います。

Copyright (C) 京都府立木津高等学校 All Rights Reserved.