学校生活

2月19日(木)、2年生を対象に、一般社団法人「Hug me」より講師の先生をお招きし、性教育講演会を実施しました。講演は3~4クラスずつに分かれ、体育館で各回2時間にわたって行われました。

1時間目は、性行為に伴うリスクとその回避方法について、正しい知識を学びました。

具体的なデータをもとに、身近で実際に起きている現状を知り、自分自身がどのような行動をとるべきかを一人ひとりが真剣に考える時間となりました。

2時間目は、避妊具の正しい使用方法や性感染症の拡散について、実習や実験を通して学びました。

避妊具の実習では、実際のコンドームのサンプルを模型に装着する練習をグループで体験しました。生徒たちは戸惑いながらも慎重に取り組み、正しい使い方の大切さを実感していました。

また、性感染症の拡散を体験的に学ぶ実験も行いました。生徒一人ひとりが水の入ったコップを持ち、何度か他の人と水を混ぜる操作を行いました(中には水ではなく薬液が入ったコップもあります)。その後、検査薬を使って調べると、半数以上のコップが反応して色が変化しました。

この結果から、感染症が思っている以上に広がりやすいこと、そして予防の重要性を強く実感することができました。

今回の講演会では、正しい知識を身につけることの大切さとともに、自分自身とパートナーを思いやる責任ある行動の重要性について学ぶことができました。

今後も本校では、生徒一人ひとりが自分を大切にし、周囲を思いやる心を育んでいけるよう、学びの機会を大切にしてまいります。

1月30日(金)の昼休み、KITASAGarden(キタサガーデン)の竣工式が執り行われました。当日は、同窓会長、同窓会事務局長、PTA会長、校長、前校長、生徒会長によるテープカットが行われ、同時に吹奏楽部によるオリジナルファンファーレが演奏されるなど、華やかな幕開けとなりました。

式典後には、吹奏楽部の演奏やダンス部のパフォーマンスが披露され、集まった生徒たちは手拍子を送りながら、笑顔で会場を盛り上げていました。

完成したデッキには、ガーデンテーブルや椅子が設置される予定です。今後は、昼休みや放課後に友人と談笑したり、ランチを楽しんだりする生徒の姿が見られることが楽しみです。

なお、デッキおよびガーデンテーブル・椅子は、同窓会の皆様からのご寄付により整備されました。これに対し、京都府教育委員会教育長より感謝状が贈呈されました。ご支援を賜りました皆様に、心より感謝申し上げます。

第2学年部では、1月22日、29日、2月5日、12日、19日の5週にわたるLHRを

「ESP(Explosive Start Program)~爆発的スタート~」と名付け、進路決定学年に向けて、進路実現のための具体的な取り組みを開始しました。

ESP初回となる1月22日は、大学・専門学校・就職それぞれの希望に応じたセミナー等を受講しました。生徒たちは真剣な表情で話に聞き入り、それぞれの覚悟や熱意が感じられる時間となりました。長く厳しい受験生(進路決定生)としての1年間を、学年全体で力を合わせ、強く、そして前向きに切り開いていきます。

来週以降も、大学・専門学校・就職それぞれの希望に応じたプログラムを実施します。特に大学進学希望者は、実際の大学の公募推薦入試に挑戦する「公募チャレンジ」を行います。仮想の合格発表まで体験する予定で、進路意識をより一層高める機会とします。

1月15日(木)

今週末の共通テスト受験に向けて、3年生を対象に共通テスト説明会と激励会を行いました。

初めに進路指導部から受験上の注意があり、持ち物の準備や会場までの行き方の確認、当日の受験中に気を付けるべきことなどについて、安心して受験に臨めるよう細かく説明がありました。

次に校長と学年部長より激励の言葉がありました。受験は自分との闘い、これまでやってきた努力を信じて成果を十分に発揮できるようにすること、そのために前日までにできる準備を何度もしっかり確認しておくことが伝えられました。

最後に副校長先生から、受験会場に向かう途中の痴漢・盗撮被害の注意喚起がありました。

体調管理をしっかりして、本番まであと少し頑張りましょう!

1月8日(木)

校長先生から「2学期の終業式では、授業を大切にすることにプラスαできることはないかと話しました。しかし、プラスαをすることは難しい。そのため、今年は、授業や部活、家で聞いたことの"なぜ"を考えて、別の場面に繋げられるようにすることを目指しませんか。」というお話がありました。

続いて教務部長からは、「勉強を楽しく思えるようになるためには知識が必要で。その知識と新たに学ぶことがつながった瞬間が楽しい。例えば、英単語を覚えていると英文が読めるようになり、勉強が楽しくなっていきます。」という話があり、物事を覚えるための3つのコツを教えていただきました。

一年の集大成の3学期です。目標を立てて、一日一日を大切に過ごしましょう。

12月20日(土)に国立京都国際会館で開催された「京都探究エキスポ2025」は、京都府立・市立高校の生徒が探究学習の成果を発表・交流するイベントです。ポスター発表や講演、パネルディスカッションを通じて、学校を超えた学びのつながりを生み出します。

本校は、「京都フロンティア校」として2年生の自然科学コースから1チームが参加し、「パスタブリッジを用いた形状別強度の探究」を発表しました。また、3Dプリンターを使ってパスタブリッジの模型を製作し、展示をしました。多くの高校生、保護者、学校関係者が聞き入り、「分かりやすくて面白い」と好評でした。

総合的な探究の時間を使って行った実験をもとに、さらなる探究を行い、その成果を評価していただく良い機会となりました。

12月19日(金)

本日は2学期の終業式でした。朝から部活動員の協力のもと、シートと椅子を準備していただき、防寒対策で上着を着用して体育館にて行いました。

校長式辞では、これまでの式辞でも話されていた「授業を大切にしてほしい」ということに加えて、様々な場面で聞いたことを自分の中でよく理解し、行動に反映させてほしいということが伝えられました。

次に生徒指導部長の西山先生からは、登下校時や校内での服装規定についての話がありました。制服を正しく着用し、北嵯峨生としての自覚を持った振る舞いをしてほしいという原則のもと、地域の方から見てだらしないと思われるスウェット等での登校は慎むようにしてください。

その後、2学期に優秀な成績を収めた部活動・個人の表彰と、全国大会の壮行会が行われました。合計12の部活動の生徒が登壇し、校長先生から表彰していただきました。

最後に、全国高等学校ビブリオバトル2025年度決勝大会(全国大会)に出場する、文芸部3年川島慶さんの壮行会が行われました。2年連続の出場で、昨年度よりも良い結果を残せるよう頑張りたいと意気込みを語ってくれました。

行事も多く長い2学期も本日で終了です。各々有意義な冬休みを過ごして、また3学期元気に登校してください。

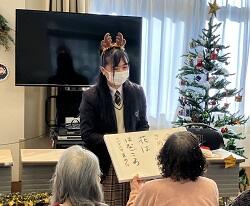

12月19日(金)午後から本校生徒会が主催する「健光園クリスマス会」が健光園にて開催されました。

健光園とは、学校近くにある高齢者福祉総合施設です。本校は、ボランティア活動の一環として長年に渡り入居者の方と交流を深めています。

今年は、生徒会と8つの部活動が演技や演奏などの発表を行い、クリスマス会を盛り上げました。

行われたプログラムは、以下の通りです。

1.生徒会~開会の挨拶・ハンドベル演奏~

2.美術部~黒板アート(映像発表)~

3.JRC部~クイズ(映像発表)~

4.クラシックギター部~演奏~

5.放送部~朗読劇(映像発表)~

6.ソフトボール部~リズム体操~

7.合唱部~歌~

8.書道部~プレゼント~

9.吹奏楽部~演奏~

10.生徒会~終わりの挨拶・交流会~

生徒たちはこの日のために、演技・演奏を練習していました。入居者の方々も、曲に合わせて歌を歌ったり、生徒と一緒に体を動かしたりして、楽しんでいました。

少し早いですが、楽しいクリスマスをお過ごし下さい♪

1年生の地理総合の授業と、2-2の地理探究の授業において、北嵯峨高校の立地や地形の特徴について学ぶフィールドワークを行いました。

北嵯峨高校のグラウンド下や敷地に隣接している3つの古墳や、北嵯峨高校の3・4棟の建築に関するヒミツについて、普段何気なく過ごしている学校の景色をじっくり味わいながら見て回りました。

北嵯峨高校の3・4棟が1・2棟に比べておよそ1階分低くなっているのは、学校前の一条通や周辺から愛宕山を望む景観を守るために、校舎を建てる際になんとわざわざ地面を掘って低くしたそうです!歴史的風土特別保存地区である本校周辺の美しい景観は、このように多くの人の努力によって守られているのですね。

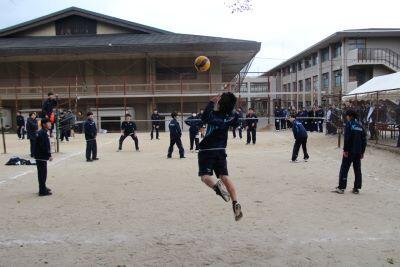

12月12日(金)

1・2年生の球技大会を開催しました。バレーボールかハンドボールのどちらかの種目にエントリーし、クラスごとのチーム戦で競いました。

本格的に冬が到来し始め、朝は特に寒い中でのスタートでしたが、みんなよく体を動かし温まりながら競技を楽しんでいました。

結果は以下の通りです。お疲れさまでした!

○バレーボール

【1年】 優勝 4組 ,準優勝 6組 ,3位 5組

【2年】 優勝 7組 ,準優勝 3組 ,3位 6組

○ハンドボール

【1年男子】優勝 6組 ,準優勝 3組 ,3位 7組

【1年女子】優勝 6組 ,準優勝 5組 ,3位 4組

【2年男子】優勝 7組 ,準優勝 3組 ,3位 1・2A組

【2年女子】優勝 7組 ,準優勝 1・2B組 ,3位 5組

○クラス総合順位

【1年】 優勝 6組 ,準優勝 5組 ,3位 4組

【2年】 優勝 7組 ,準優勝 3組 ,3位 4組

12月15日(月)、株式会社Gakkenの岡田様をお迎えし、2年生を対象に「志望理由書を書こう!~大切なのは好奇心と行動力~」と題した講演会を実施しました。

講演では、志望理由書を書くために日頃から意識すべきことや、何度も書き直すことの大切さ、社会問題について考えるためのヒントなどについてお話しいただきました。また、表現や表記の注意点についても、具体例を交えながら分かりやすくご指導いただきました。

生徒たちは、事前学習として取り組んだ「マスターノート」の内容をさらに深め、次回以降の授業で志望理由書の作成に取り組みます。完成した志望理由書は添削して返却され、さらに書き直しをします。生徒一人ひとりがより説得力のある文章を書けるよう、進路実現に向けて学びを深めていきます。