教育内容

教育内容

2025年11月09日

2025年の稲栽培が終わりました。猛暑の影響を心配しましたが無事収穫をすることができました。

Ⅰ年生が手植えを行った水稲も「手刈り」 により収穫。温室内で乾燥中です。

栽培している「秋野菜」も収穫がピークを迎えています。

木津高校のお米、野菜は以下のところで販売を行っています。

○11月18日までの火曜日

「PLANT木津店」14時20分から販売開始

○木津川市東部交流会館

11月12日(水曜日) 25日(火曜日) 13時30分〜

2025年09月18日

9月になり 秋から来年春に収穫を迎える野菜や草花の栽培が始まっています。

野菜では秋冬野菜(ダイコン、ハクサイ、キャベツ、ブロッコリーなど)の畑での栽培が始まりました。7月末から種をまき苗を育てたものを畑に植え付け多く育てます。

草花ではクリスマスの定番ポインセチアをはじめ春を彩るパンジー、ビオラの管理作業に取り組んでいます。

水田ではお米が順調に出穂し最終段階へと進んでいます。

これからが管理の正念場。雑草管理や病害虫への対策などよりよいものにするため日々の地道な作業が続きます。

○お知らせ

10月7日(火)午前9時からGLOBALGAP の公開審査が行われます。

一般に公開をしていますので審査の様子を見てみたい方は木津高校まで「氏名、住所、電話番号」を明記の上FAXでご連絡ください。

FAX 0774-72-0032

2025年07月13日

7月12・13日に宇治市植物公園で開催された「観蓮会」で蓮葉茶・蓮ブレンド茶の呈茶を行いました。

使用した蓮葉はあらかじめ採取し乾燥機で乾燥しこの日のために準備をしました。

多くの方が訪れ呈茶を楽しんで頂きました。

2025年07月11日

5月から栽培をしてきたトウモロコシ。無事に育ち収穫を迎えました。

近年、野生動物(アライグマ、タヌキ)による被害が多発。今年も周辺に網を設置したにもかかわらず50本余り被害を受けました。

収穫したトウモロコシは試食と校内で販売を行い15分程度で売り切れました。

農場では、畑の土を守るため景観と緑肥効果を目的に「ひまわり」を植えています。

今、ヒマワリが花盛りとなっています。

2025年06月18日

田植えが終わり4日が過ぎました。いよいよ今年度稲作のできを左右する「除草」作業が始まりました。

除草剤を使用せず栽培してきた本校の稲作にとって7月半ばまでのこの作業はとても重要な仕事となります。昨年は除草作業の遅れと記録的猛暑で収穫量が激減。今年は作業を補完として「アイガモロボット」も導入しました。

アイガモロボットは水田を自由自在に動き草が生えにくい環境を保ちます。3年専攻生や田んぼ隊たちによる手作業除草がしばらく続けられます。

2025年06月13日

R7年のお米作りがスタートしました。

6月11日(水)代かき、12日(木)田植えを行いました。

その後、補植作業を行いお米作りがスタートしました。

昨年は、除草作業の時間が少なく、夏の高温と水不足のトリプルパンチで収穫が大幅に減少。苦しい展開となりましたが今年は「アイガモロボット」の導入や機械除草機を整備し収量を確保したいと考えています。

2025年06月08日

6月7日(土)木津川市山城町「上狛」福寿園山城館をメインとして開催された「あつまれ茶問屋フェス(木津川市主催 福寿園協賛)」でワークショップを行いました。茶の普及をめざしつくった「カードゲーム(デザセン最優勝受賞)」の体験会やオリジナルハーブティ、オリジナル紅茶の試飲、新鮮野菜の販売を行いました。

当日は、福寿園山城館でお茶のテーマパークを体験するツアーがJR西日本の観光列車「west express銀河」で奈良線上狛駅に立ち寄り、フェスティバルに多くの方が訪れました。

2025年05月17日

5月17日土曜日 宇治植物公園で行われている「ハーブ&ローズフェスタ」に参加しました。

当日はあいにくの雨天でしたが、1年生のデビューとして良い雰囲気で楽しむことができました。

木津高校の野菜やオリジナルパックごはんの販売やハーブティーブレンド体験を行いました。

2025年05月09日

○5月7日より茶摘みが始まりました。

2週間ほど茶園を被覆資材で覆い新芽を柔らかくした茶園で一番茶の収穫が始まりました。

システム園芸科の生徒「手摘み」により収穫されます。採った茶葉はその日のうちに茶工場で「荒茶」に仕上げられます。

新茶をお楽しみに。

○1年生 トウモロコシの栽培が始まる

1年生は1人1人に割り当てられた区画で栽培の基礎を学びます。

今年はトウモロコシと枝豆を栽培します。

種をまいたトウモロコシを定植しました。7月半ばに収穫の予定です。

2025年04月23日

4月中下旬、農場は花盛りになります。この花は、ハクサイなどの秋冬野菜たち。収穫後、すぐに耕耘整地をせず春に花を咲かせるため残しています。

今世界中でミツバチやハナアブの訪花昆虫(蜜や花粉を集める虫たち)が減少しています。彼らの働きは「花粉媒介昆虫:ポリネーター」として農業には欠かすことができない働きをしています。彼らを守り育てていくため花を咲かせます。

2025年04月19日

平常の授業がスタートしました。

1年生は栽培課題となる「トウモロコシ」の種まき作業を行いました。

この栽培を通じて基本的な作業を身につけていきます。今年度は、課題作物をもう一つ増やし「枝豆」も栽培します。

3年は「地域資源活用」で地元の里山再生を行っている「鹿背山北地区」に新メンバーで行きました。

現地は、学校より徒歩で30分かかります。最初は現場に行くだけで「クタクタ」。毎週通い続けることでなれてきます。

今年の課題は、メンマつくり、竹粉のマルチ利用、北地区の魅力発信に力を入れます。

2025年04月16日

3月末から4月にかけて春から夏に栽培する野菜の植付けシーズンとなります。

木津高の施設でもメインとなる「キュウリ」「トマト」の植付けを行いました。

草花では連日 夏草花の「鉢あげ」作業に追われています。

4月末になれば、いよいよ「お茶」の新芽が動き出し忙しい季節を迎えます。

2025年03月22日

3月20日(春分の日)、木津川市役所周辺で行われた「木津川アート2025」プレイベントで販売(紅茶、オリジナルハーブティ、煎茶、オリジナルパックごはん)実習と来場者参加によるハーブティブレンド体験を行いました。

木津川アートは2010年より木津川市を舞台に企画されてきた「日常空間と現代アートの融合による芸術祭」としておこなわれています。2025年は9月27日〜10月13日の期間に「とびら」と言うテーマで木津川市役所周辺、けいはんな西木津・精華地区エリアで行われます。

2025年03月16日

3月15日城山台自主防災会主催「防災イベント(協力:木津川市 会場:PLANT木津川店)」に参加しました。

寒の戻りとなり寒い1日となりましたが各種イベント運営に協力をしました。

2025年03月13日

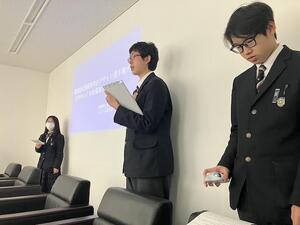

デザセン(探究型学習の成果全国大会)で京都初の「優秀賞(2024年度1位)文部科学大臣賞」の受賞報告を「教育長」に行いました。

代表3名が教育委員会を訪問し優勝した内容をプレゼンテーションしました。カードゲームを使ったアイデアに「わかりやすく興味を持った」とコメントを頂きたいへん励みになりました。

2025年03月09日

農林水産省が打ち出した「みどりの食料システム戦略(環境負荷を低減し持続可能な農業をに取り組む)」に基づいた活動実践で本校の取組が「優秀チャレンジ賞」を受賞しました。

20年来取り組んでいる「環境稲作(無農薬・無化学肥料の栽培)」の取組、木津川市学校給食残渣を利用した「食品廃棄物堆肥」を活用した「野菜作り」の実践が高く評価されました。

表彰式の後、近畿農政局の方々と意見交流や今後の活動に関しての意気込みなど意見交換を行いました。

本校の取組は「環境負荷低減の取組」としての「見える化」を示すラベル(みえるらべる)に登録を行う予定です。

2025年02月26日

「デザセン」東北芸術工科大学が主催する、高校生を対象にした問題解決・提案型の全国大会で、全国から1000を超える応募がある大会です。

2月22日に行われた最終公開プレゼンテーションにおいて「全国一」となりました。

その様子は「デザセン」公式サイトよりアーカイブにてご覧頂けます。ぜひご覧下さい。

○デザセン公式ページ

https://dezasen.jp/

○決勝ライブ

youtube → https://youtube.com/live/3HvetENfhgM

2024年12月26日

年始の「お雑煮」用として使われる小型のダイコン。「祝ダイコン(雑煮ダイコン)」の収穫と出荷を行いました。

小ぶりなダイコンに育てるため、10月半ばに種を蒔き育ててきました。12月末、出荷のための収穫調整実習を行いました。

収穫後、冷たい水で洗浄し大きさごとに分け出荷しました。

2024年12月14日

○12月13日(金)2年茶業専攻生が手揉み製茶実習を行いました。

京都府茶業会議所にご協力頂き「宇治茶手揉み保存会」の指導のもと伝統的な手揉み製茶を行いました。

かなり力がいる作業の連続でしたが無事煎茶が完成しました。

○今年も農場廃棄野菜を「奈良鹿愛護会」へ提供しました。

昨年に引き続き調整後出てくる野菜残渣等の廃棄野菜を「奈良鹿愛護会」へ提供しています。

何らかの理由で「奈良鹿苑」で保護されている鹿達の食料として利用されます。

(注意:公園で愛想を振りまいている鹿達のエサには利用されません)

Copyright (C) 京都府立木津高等学校 All Rights Reserved.