給食室より(2024年10月)

2024/10/31 木曜日 今日の給食

チキンライス

ひじきのサラダ

かぼちゃのポタージュ

牛乳

ハロウィンにかぼちゃの飾りを飾るのは、悪霊を怖がらせて追い払うためです。昔は、かぼちゃの代わりに、かぶが使われていました。

2024/10/30 水曜日 今日の給食

黒糖パン

ミネストローネ

スイートポテトサラダ

牛乳

さつま芋は、地下にはった根が太くなったものです。さつま芋のように根を食べるもののほか、じゃが芋のように地下の茎が太くなった部分を食べるものもあります。

2024/10/29 火曜日 今日の給食

きつね丼

小松菜のおかか和え

牛乳

きつね丼の「きつね」とは、油揚げのことです。給食では、油揚げだけを別で煮込み、しっかりと味付けをしています。

2024/10/28 月曜日 今日の給食

ご飯

竹輪の磯辺揚げ

五目煮豆

しめじの味噌汁

牛乳

竹輪は、魚のすり身から作った竹輪の原料を、太い串に塗りつけて作ります。焼いた後に串を抜くことで、竹輪の穴が出来ます。

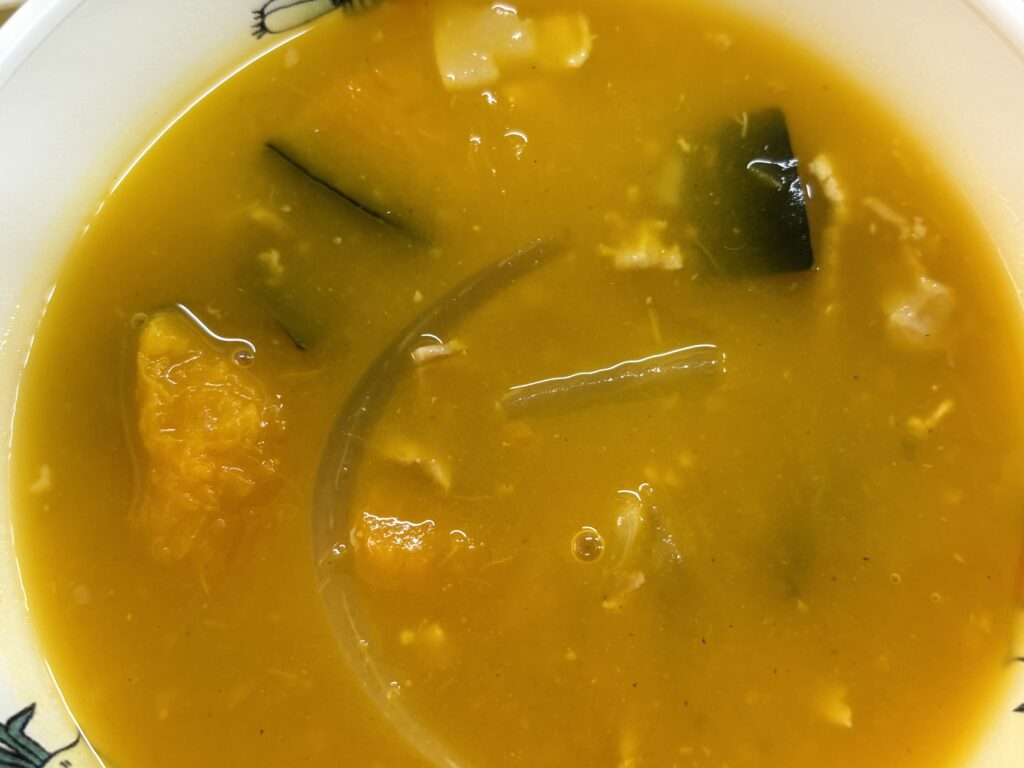

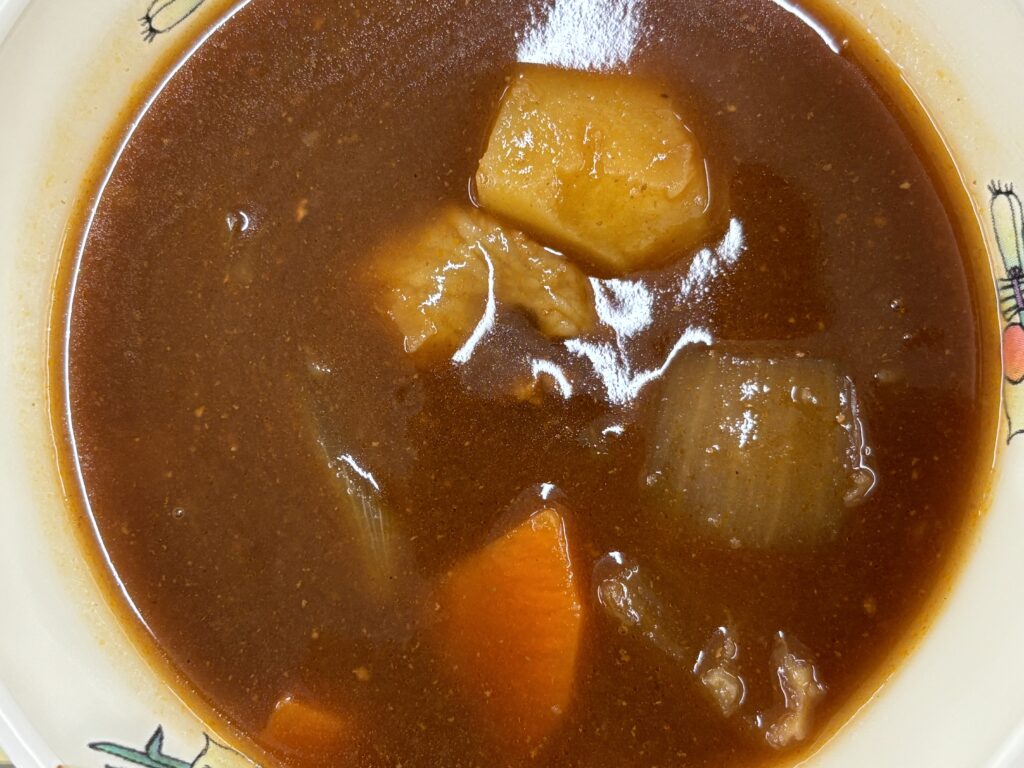

2024/10/25 金曜日 今日の給食

ご飯

ぐる煮

茎わかめの炒め物

牛乳

「ぐる煮」とは、高知県の郷土料理です。「ぐる」とは「仲間」という意味で、色々な具材を一緒に煮込むことから名前がつきました。

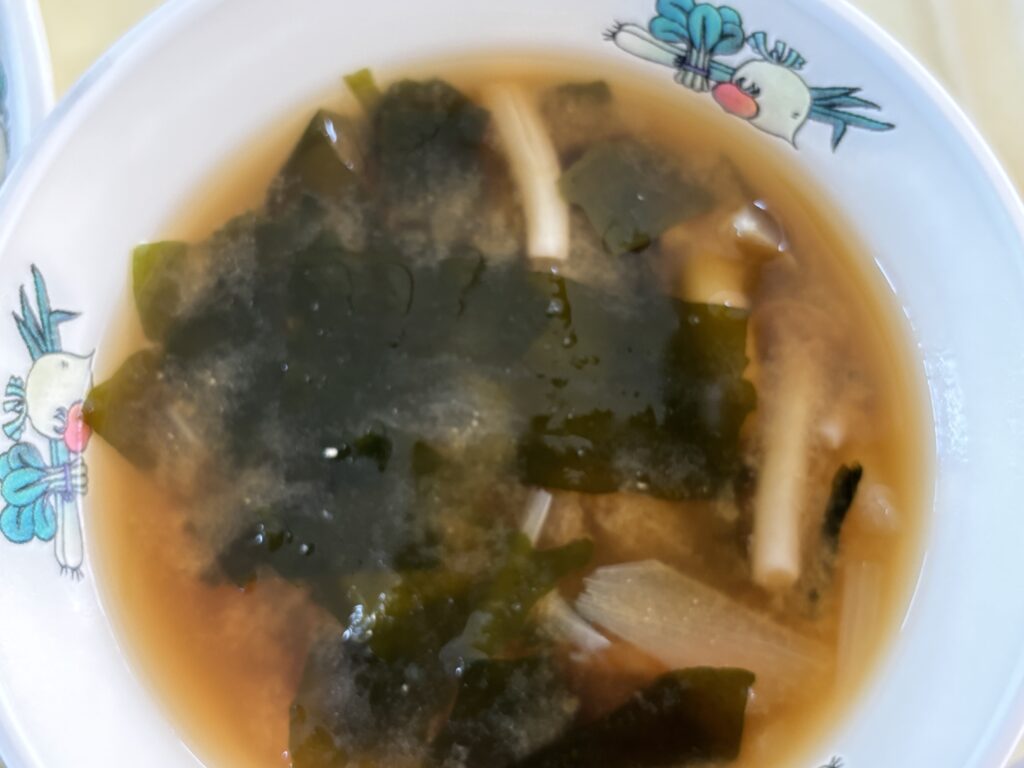

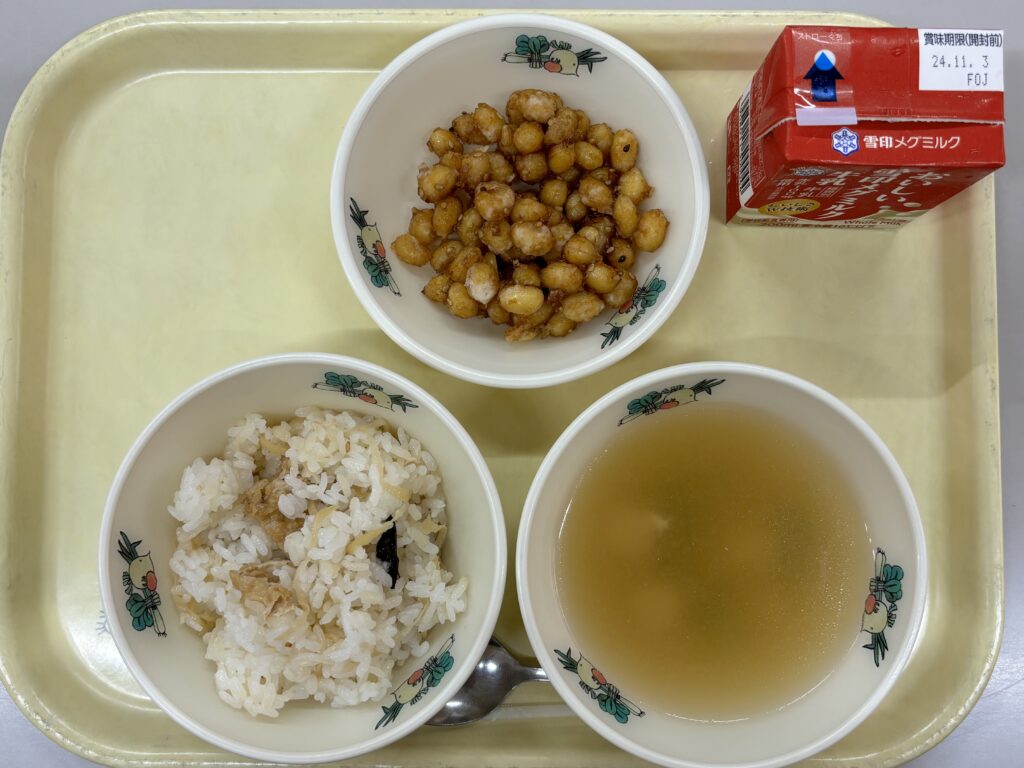

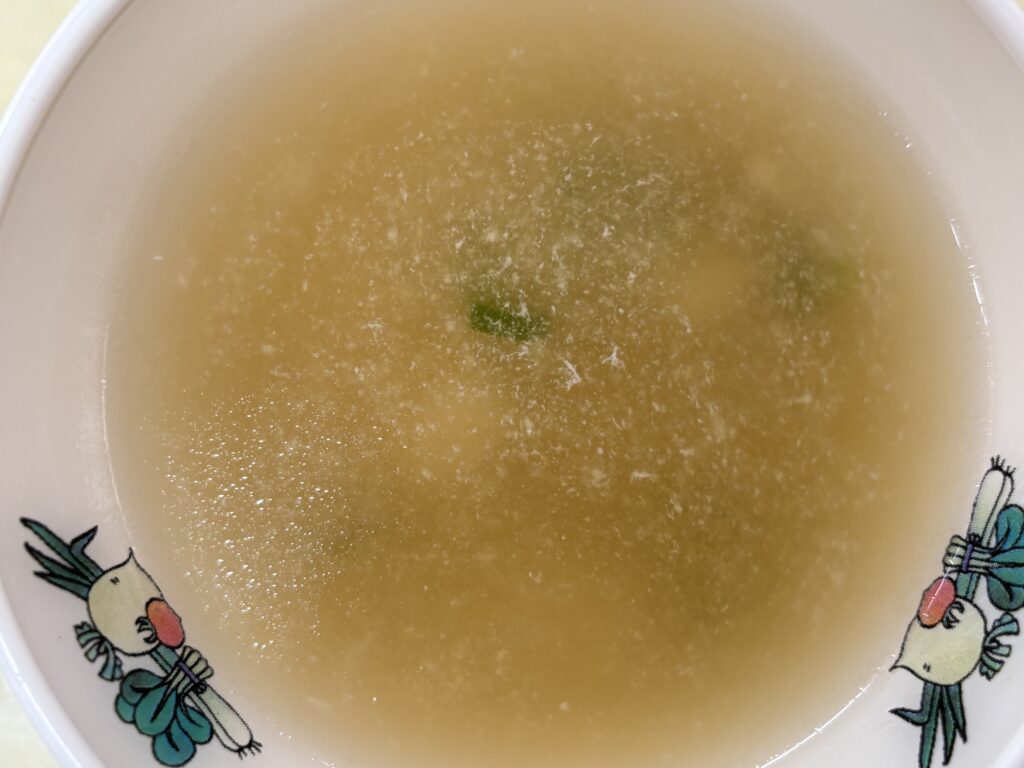

2024/10/24 木曜日 今日の給食

鶏飯

大豆の甘辛揚げ

牛乳

「鶏飯(けいはん)」とは、鹿児島県の郷土料理です。鶏のだしがきいたお汁を、お茶漬けのようにご飯にかけていただきます。

2024/10/23 水曜日 今日の給食

小型パン

ポークシチュー

元気サラダ

牛乳

ポークシチューの「ポーク」とは、豚肉のことを指します。牛肉は、「ビーフ」と言います。鶏肉は、「チキン 」ですね。豚肉は、たんぱく質やビタミンB1が多く、脂質には、不飽和脂肪酸が含まれています。豚肉の脂身は、口の中の温度でも溶けるので、冷たい料理にも向きます。

2024/10/22 火曜日 今日の給食

ご飯

麻婆大根

春雨サラダ

牛乳

春雨は、緑豆やじゃがいも、さつまいもなどの澱粉から作られます。いも、澱粉類の仲間にわけられます。

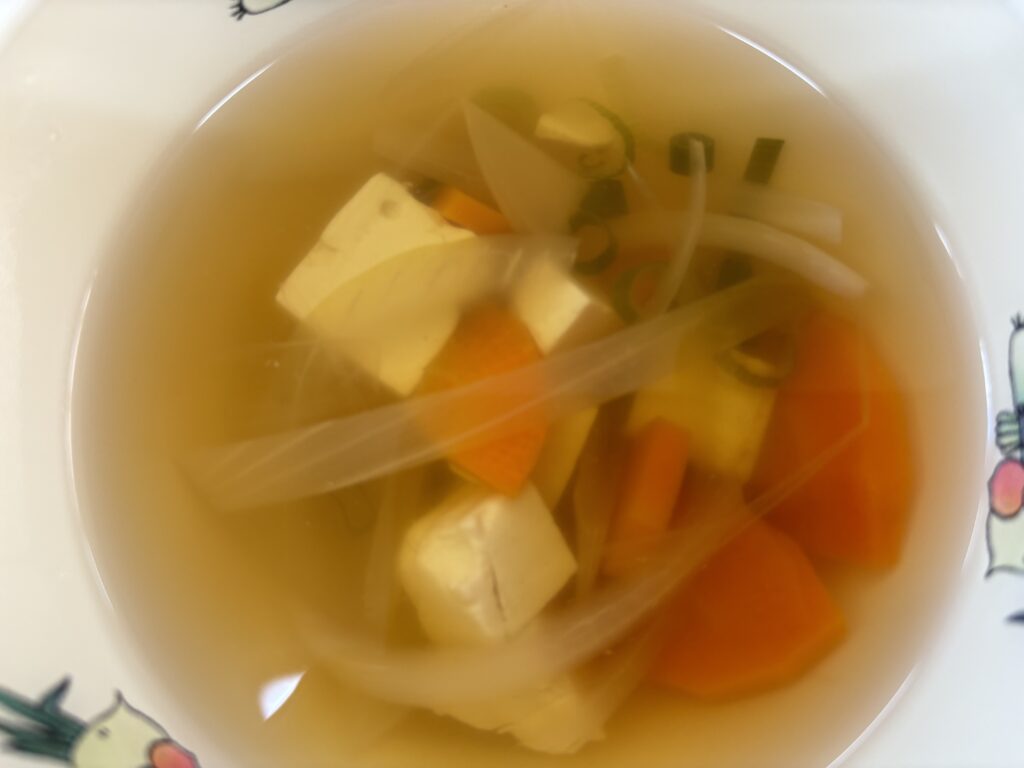

2024/10/21 月曜日 今日の給食

ご飯

ふくさ卵

ひじきの炒り煮

豆腐のすまし汁

牛乳

「ふくさ 」の語源である「ふくさめる」とは、「ふんわりと、やわらかく包む 」という意味があります。

2024/10/18 金曜日 今日の給食

キャロットライス

鶏肉のトマト煮

レモンサラダ

牛乳

《 毎月19日は、食育の日 》

今月は、「ビタミンA」、「ビタミンC」がたっぷりとれる献立が登場します。ビタミンAは皮膚や目の健康ために、ビタミンCは、風邪を予防するために欠かせない栄養素です。今日の給食には、ビタミンAが多く含まれるにんじん、ビタミンCが多く含まれるじゃが芋やレモン汁を使った献立が登場します。味わって食べましょう。

2024/10/17 木曜日 今日の給食

ご飯

たらのピリットジャン

鉄マンナムル

ワンタンスープ

牛乳

「タラ」という魚の名前の由来は、魚の体の模様です。一般的によく食べられるタラは「真鱈」という品種です。体の模様がまだら模様をしているので、この名前がつきました。

2024/10/16 水曜日 今日の給食

小型パン

和風スパゲティ

海藻サラダ

牛乳

きのこは、菌の仲間で、菌を植え付けてつくる人工栽培のものがほとんどです。今日のスパゲティには、3種類のきのこが入っています。

2024/10/15 火曜日 今日の給食

ご飯

ホイコーロー

中華風コーンスープ

牛乳

「ホイコーロー」を漢字で書くと、「回鍋肉」と書きます。一度調理したものを、再び鍋に戻して調理する、という意味があります。

2024/10/11 金曜日 今日の給食

ご飯

ヤンニョムチキン

にらともやしの炒め物

わかめスープ

牛乳

「ヤンニョムチキン」の「ヤンニョム 」とは、韓国語で「味付けされた」という意味があります。「コチュジャン」という甘辛い調味料を使ってソースを作っています。

2024/10/10 木曜日 今日の給食

中華風炊き込みご飯

高野豆腐の煮物

豚肉とこんにゃくの炒め物

牛乳

高野豆腐は、別名「氷豆腐 」といいます。昔、高野豆腐は冬の寒さを利用して、豆腐を凍らせて作っていました。凍らせることでスポンジのようになり、煮汁がよく染みます。

2024/10/9 水曜日 今日の給食

コッペパン

米粉と豆乳のクリームシチュー

胡瓜とコーンのサラダ

牛乳

とうもろこしは、収穫してから数時間で糖分(甘み)が減っていきます。出来るだけ早く食べる方が、より甘く美味しく食べることが出来ます。米や小麦と共に、とうもろこしは、主食として食べられる世界三大穀物の一つです。アメリカ大陸の原産で、15世紀末に新大陸を発見したコロンブスがヨーロッパに持ち帰って広まり、日本へは16世紀終わり頃に伝来し、全国に広まりました。

2024/10/8 火曜日 今日の給食

ご飯

さばの味噌煮

三色ごま和え

じゃが芋の味噌汁

牛乳

さばには、DHA(ドコサヘキサエン酸)という油が多く含まれています。DHAは脳の働きをよくしてくれるので、集中力がアップします!また、古くから日本人になじみの深い食用魚で、縄文時代の遺跡から、さばの骨が出土しています。

2024/10/4 金曜日 今日の給食

チキンカレーライス(麦ご飯)

大根のあっさり漬け

牛乳

スーパーなどで見られる大根のほとんどは、青首大根という品種です。大根の根の部分には土に埋まっていますが、葉に近い部分は土からでて、日に当たると緑色になります。これからの季節はスーパーにたくさん並ぶので、ぜひ観察してみましょう。

2024/10/3 木曜日 今日の給食

リクエスト給食

わかめご飯

みそラーメン

バンサンスー

ふじりんごゼリー

牛乳

4種類の中から子どもたちに食べたいメニューを投票してもらいました。

A 舞茸ご飯、小松菜の土佐和え、肉団子のスープ、デザート 17票

B ジャンバラヤ、ジュリアンヌスープ、デザート 18票

C わかめご飯、みそラーメン、バンサンスー、デザート 177票

D ご飯、けいちゃん、茎わかめの佃煮、きのこのすまし汁、デザート 8票

みそラーメンがダントツ一位でした。ラーメンは、いつも人気のメニューです。みんなしっかり食べてくれました。

2024/10/2 水曜日 今日の給食

味付けパン

ポトフ

マカロニサラダ

牛乳

マカロニは、パスタの一種で「デュラム小麦」という種類の小麦粉から作られる「セモリナ粉」が原料です。約600種類あるといわれるパスタのうち、筒状で短いものを「マカロニ」といいます。ドレッシングが絡んで食べやすいサラダになっています。

2024/10/1 火曜日 今日の給食

ご飯

さんまの松前煮

キャベツのお浸し

さつま芋の味噌汁

牛乳

さんまは漢字で「秋刀魚」と書きます。その漢字の通り、秋に旬を迎えるさんまは、刀のように細長く銀色に輝く体をしていることからこの漢字が使われています。秋を代表する味覚を、給食でも美味しく味わいましょう。