SAGANO BLOG

- >

- SAGANO BLOG

- >

- SSH

2025年06月19日

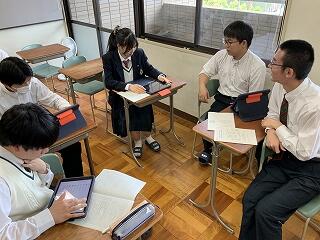

午後の部で3年生は、Research Reflectionを行いました。

①午前中の研究発表はどうだったか

②探究活動を通じてどのような力が身についたか

③その力は将来の自分たちにどう役立つのか

この3点について英語で意見交換しました。

TA達からも具体的なアドバイスをもらいながら、長期間取り組んだ探究活動について振り返ることができました。

2025年06月18日

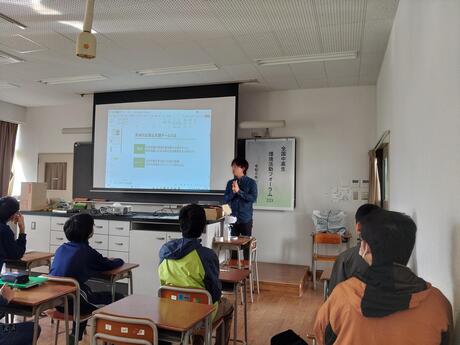

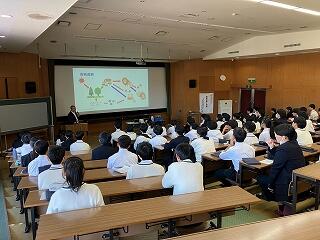

6月13日 2年生 講演会

本校と高大連携協定を結んでいる京都府立大学の学長である塚本先生にご講演いただきました。

塚本先生はダチョウの研究の第一人者であり、ダチョウの生態やダチョウの卵を使った抗体の研究など、これまでの研究についてお話していただきました。大変興味深い話が多く生徒たちも興味津々でした。

<生徒の感想紹介>

・身近な動物などもしっかり調べてみると無限の可能性を秘めていたりするから探究はおもしろいと感じた。

・先生は様々な研究を成功させて実用化されていましたが、人が一生にこれほどの成果をあげられるものかと驚きました。最初に先生がおっしゃっていたように、研究は成功もあれば失敗も多いからです。私たちも探究において失敗を恐れず興味関心に従って積極的に行動を起こしていきたいと思いました。

・ダチョウがさまざまな分野で役に立っていて興味深かった。自分も先生のように夢中になれることを見つけてらぼなどで研究していきたい。

・何か夢中になることの大切さ。その夢中になることが、一生関わり続けるものになるというのはとても良いことで自分の幅を広げていくものだということがわかった。

・僕も獣医学にすごく興味があったけれど、こんなにも世界に貢献していてすごいと感じて、自分も将来同じような研究をしてみたいと思った。

2025年06月16日

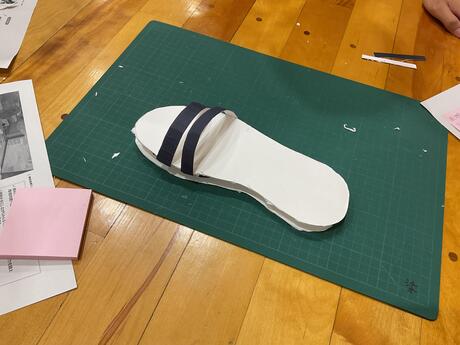

一般社団法人e-donutsさんをお招きして、1年生を対象に「廃材から価値を生み出すワークショップ」を行いました。

「画材」「タオル」「古着」の廃材の中から一つを選び、「新たな価値」を持った品の製作に挑戦しました。

一見すると価値を感じにくいものから、いかに人に魅力を感じさせられるものを作るか。

生徒は、ブレインストーミングにより多面的にアイデアを出し合い、新たな価値の創出について粘り強く考えました。

画材をスリッパに、タオルをトートバックに、ニットをネクタイに。

高校生ならではの発想を形にし、その価値を説得的に発表しました。

今後の探究・研究で求められる「ゼロからイチ」を生み出すプロセスを身をもって感じることができたと思います。

2025年06月16日

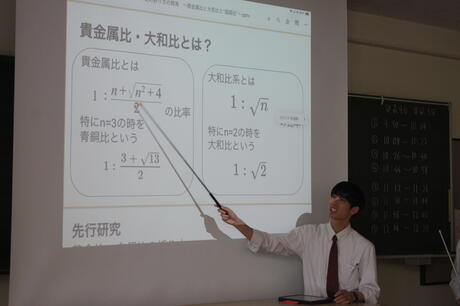

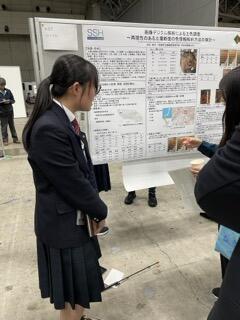

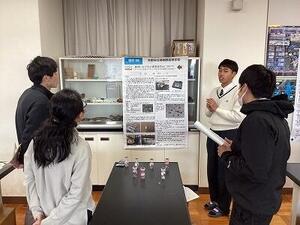

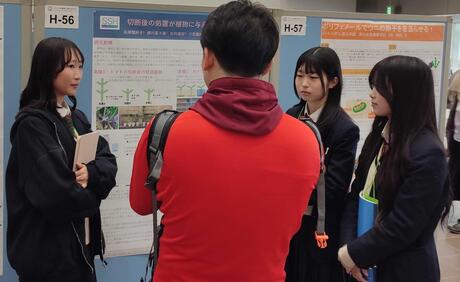

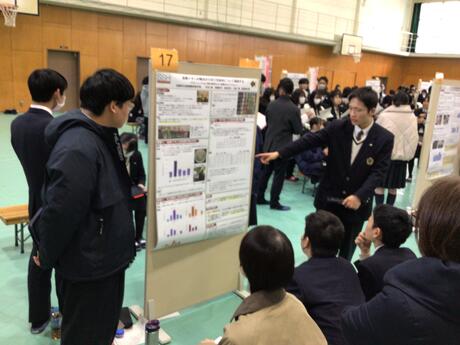

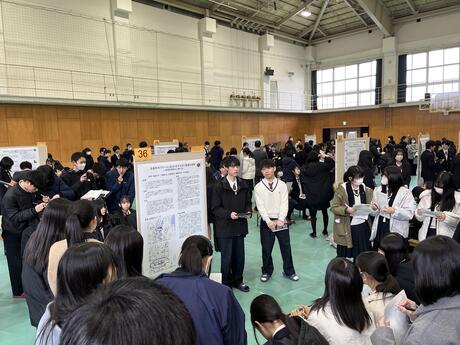

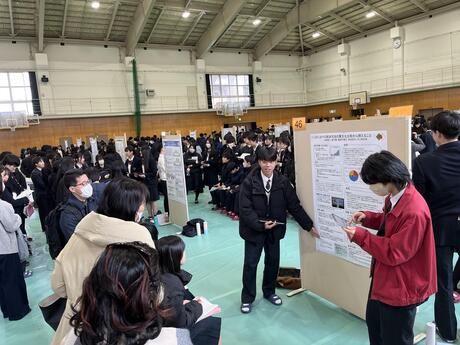

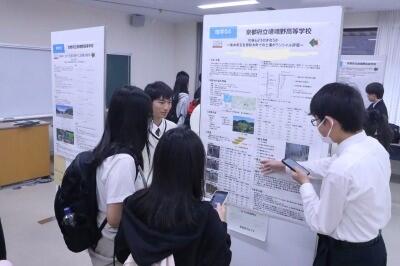

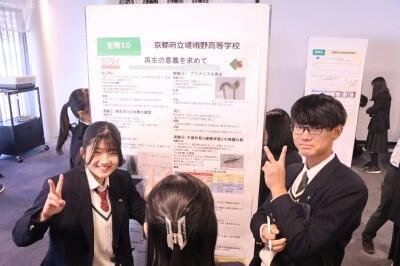

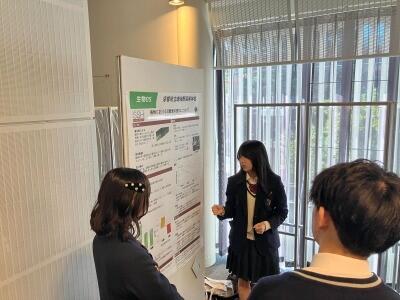

6月13日 AM「課題研究発表会」

全校生徒が一日探究に触れるSagano Global Forum for Student Research (SGF) を行いました。

生徒は、課題研究発表会の他、午後には講演会やワークショップなどに参加し、濃密な「探究Day」を過ごしました。

午前中は、3年生の課題研究発表会です。体育館での開会式の後、3年生1~6組の生徒はアカデミックラボの研究成果を英語で、3年生7・8組の生徒は、スーパーサイエンスラボⅠ~Ⅲの研究成果をそれぞれプレゼンテーションしました。

アカデミックラボ57件、スーパーサイエンスラボ27件、さらに海外からJunipero Sera High School 4件の合計88件の研究発表が行われる一大イベントとなりました。

2025年06月14日

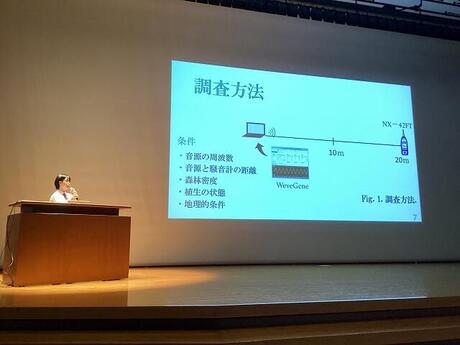

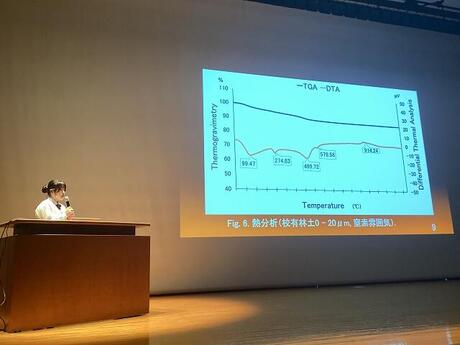

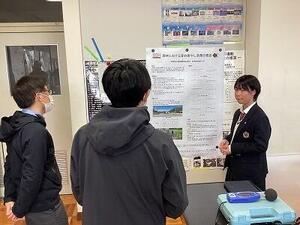

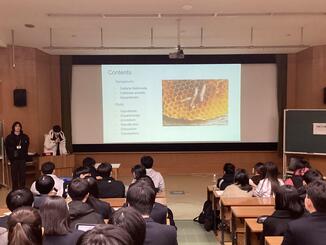

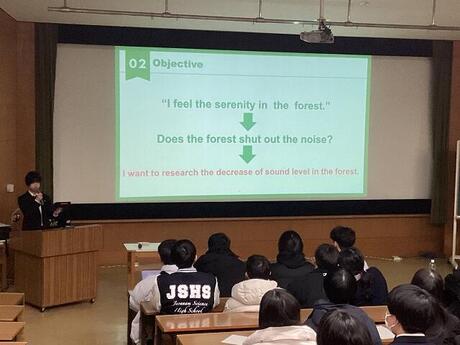

6月8日(日)に表題の研究発表会が、京都大学百周年時計台記念館において開催されました。みやこサイエンスフェスタ(京都府教育委員会主催)は、スーパーサイエンスネットワーク京都を構成する府立高校(洛北・桂・桃山・南陽・亀岡・福知山・西舞鶴・宮津天橋・嵯峨野)各校から代表として選ばれた研究チームが口頭発表を行う催事で、毎年開催されています。今年度は、各校から2件ずつの口頭発表(合計18件)の他、島津製作所の研究支援を受けた本校生徒の研究発表を行いました。発表生徒59名の他、各校から参加した見学生徒約500名が百周年記念ホールを埋め尽くし、熱気を帯びた研究発表会となりました。

本校からは、以下の3件の発表を行いました。

「森林内における音環境〜森林の吸音効果の測定〜」

「新たな陶土の可塑性評価法の開発〜嵯峨野焼実現に向けて〜」

「"嵯峨野焼"の可能性を探る〜熱分析と圧縮強度試験を用いた陶土の特性評価とその活用〜」

また、京都大学大学院農学研究科の博士後期課程に在籍している本校の卒業生が、以下の研究タイトルで発表をしてくれました。

「肉牛糞の連続-バッチハイブリッドメタン発酵槽の開発」

大学の先生方5名の他、本校の卒業生5名も講評者として参加してくれていました。ちなみに、「"嵯峨野焼"の可能性を探る~」は、嵯峨野高校校有林の土を利用した"嵯峨野焼"を、校有林の敷石として利用するための研究ですが、実は敷石を利用した土壌の浸食防止の研究に最初に取り組んだのは、今回講評に参加してくれた卒業生の1人でした。研究は受け継がれて深化していくものであることを実感させられました。

生徒達にとって、大変有意義な取組となりました。この経験をきっと今後に生かしてくれると思います。

2025年06月13日

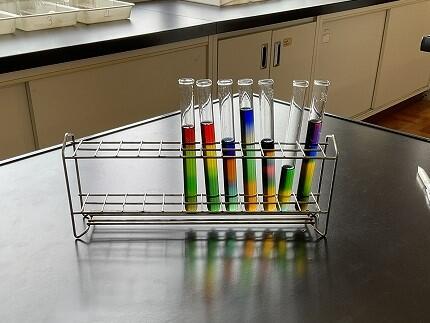

6月7日(土)に恒例の常磐野小学校実験教室を開催しました。本行事は、本校のサイエンス部およびボランティアとして希望した生徒が先生となり、近隣の常磐野小学校の小学生に自然科学の楽しさを伝える取組です。今年度も小学校4~6年生合わせて48名が来校しました。4年生と5・6年生の2班に分け、それぞれ実験と、本校が設備として保有しているプラネタリウムの鑑賞をしました。

4年生の実験は、恒例「ちりめんモンスターを探せ!」。ちりめんじゃこをよく観察すると、シラス以外に多数の"モンスター"、すなわち、様々な生物が混じっています。子ども達は注意深く観察しながら生き物を発見し、その特徴をよくみて分類する楽しさに熱中していました。

5・6年生は「レインボー砂糖水」!水に砂糖を混ぜると、その濃度が高いほど密度が大きくなります。密度が大きい砂糖水の上から、密度の低い砂糖水を静かに注ぐと、混ざり合わずに層に分かれます。今回は、濃度が異なる6種の砂糖水と水に食紅で自由に色をつけ、さらに酸・塩基を砂糖水に少量混合し、BTB溶液を滴下して呈色させることでカラフルな砂糖水を調製して実験しました。みんな、同じ砂糖水なのに濃度が違うと簡単には混じり合わないことに驚くとともに、様々な色の砂糖水が層状に美しく重なる様子を楽しんでいました。

プラネタリウムを鑑賞しながらの解説も本校生徒が行いました。今回のテーマは「****」。小学生の皆さんは、宇宙の壮大なスケールを感じながら、しばしの宇宙旅行を楽しみました。

最後の集合時には「楽しかった!」と多くの小学生が感想を述べていました。

来年もお待ちしています。そして、将来はぜひ嵯峨野高へ!

2025年06月04日

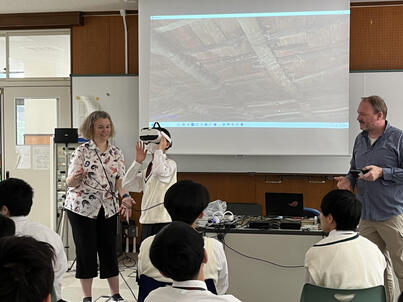

5月27日(火)2年7・8組の生徒がSE(サイエンスイングリッシュ)の授業内で、考古学者のDr. Noxonを招きVR技術についての特別講義を受けました。該当クラスの国際交流委員がその様子をまとめてくれました。

『考古学、特に縄文時代についての講義をしていただきました。教科書の写真でしか縄文時代については見たことが無かったため、3Dプリンタで作成された複製品、AR やVRを見て、大きさや縄の模様が意外と平べったいのに、驚きました。3D,ARやVRは昔のものや希少性の高いものなど、実際に触れられないもののイメージを容易にする、素晴らしい技術だと思いました。』

『縄文時代とAR,VRについての話を聞きながら土器のレプリカを触ったり、土器をAR技術でiPad内で動かす体験をしました。特に土器のレプリカの正確さに興味を持ちました。大昔の縄文時代と最先端の技術の融合が素晴らしいと思いました。』

2025年06月03日

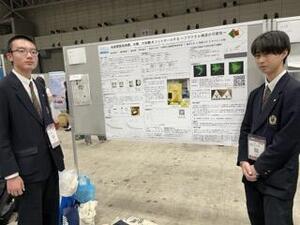

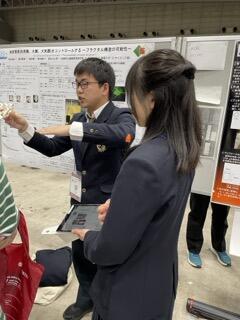

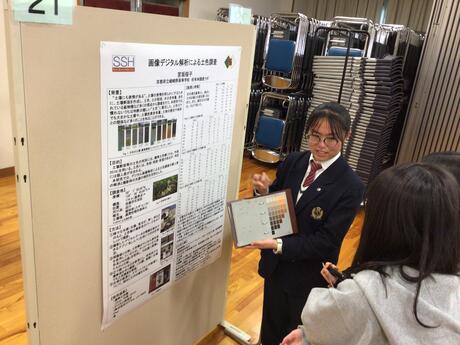

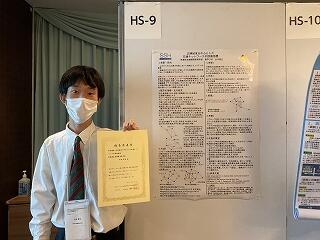

スーパーサイエンスラボの校有林調査ラボ3名、数学ラボ4名、物理ラボ1名の計8名の3年生が千葉県幕張メッセで行われた日本地球惑星科学連合2025大会に参加し、ポスター発表を行いました。発表タイトルは以下の通りです。

「地表環境(地表圏、水圏、大気圏)をコントロールする~フラクタル構造の可能性~」

「正確で簡易な陶土の可塑性評価方法の検討~土を科学する~」

「画像デジタル解析による土色調査~再現性のある土壌断面の色情報解析方法の検討~」

「機器分析による粘土鉱物学的解析~"嵯峨野焼"の実現に向けて~」

生徒たちは発表をする前は緊張した様子でしたが、他校の生徒や他校の先生、大学の先生方から多くの質問・助言をいただくことができ、充実した学びの機会となりました。

前日には、在学中に同じく日本地球惑星科学連合で発表をした卒業生の先輩から大学での学びと、大学で研究した内容を現在どう仕事に活かしているかということについてお話をいただきました。

これから生徒たちは6月の校内の発表に向けて、今回の学びを活かして準備を進めていきます。

2025年06月02日

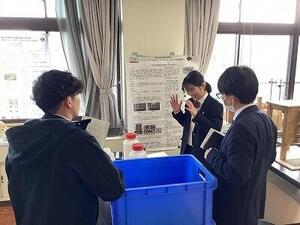

最近のスーパーサイエンスラボの様子をお伝えします。

1年生はミニ探究に取り組んでいます。

今回の活動は「木の高さを測ろう」です。

距離と角度から木の高さを測定します。

先月数学で学習した「三角比」を使って計算しますが、担当しているのは地学の教員です。

探究では教科横断の学びが必要です。

1年生のスーパーサイエンスラボは、学校設定科目「理数理科」や「理数数学」と連携しながら進んでいきます。

続いて2年生。

各ラボに分かれ、研究テーマとグループが決まり、予備実験を始める生徒たちもいます。

1年生とは違い、2年生は実験方法もすべて自分たちで考えます。

失敗も多々ありますが、試行錯誤する中で発見があり、探究が深まっていきます。

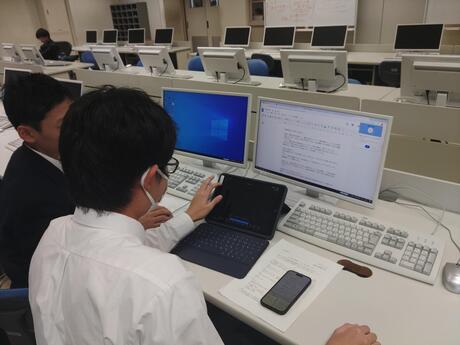

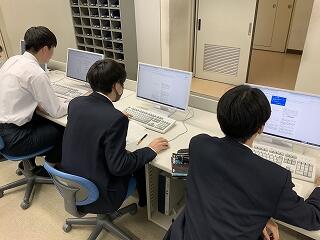

そして3年生。

成果をまとめ、論文やスライドを作成しています。

学会で発表したグループは、いただいた助言を共有し、さらなる改善について議論していました。

こうして3学年の活動を比べてみると、ラボ活動を通して生徒たちが成長している様子がよくわかります。

本校が大切にしている「ほんまもん」の学びの一場面でした。

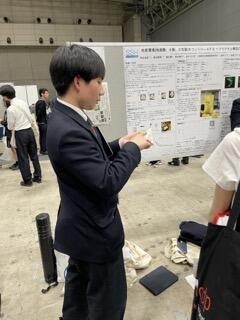

2025年06月02日

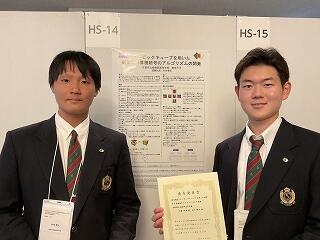

スーパーサイエンスラボ数学ラボの3年生3名が神戸市産業振興センターで行われた第69回システム制御情報学会研究発表講演会に参加し、ポスター発表を行いました。発表タイトルは以下の通りです。

「ルービックキューブを用いた耐量子計算機暗号のアルゴリズムの開発」

「辺連結度を中心とした交通ネットワークの評価指標」

本校の発表2件はともに優秀発表賞をいただくことができました。

自分の興味・関心からどんどん探究していく生徒たちの姿に、私たち教師は日々感心しながら活動をサポートしています。

きっと高校を卒業しても彼らの探究は続くのだと思います。

2025年04月02日

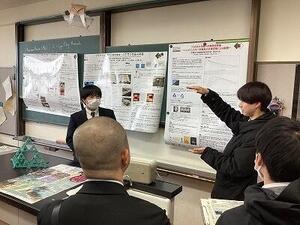

3月10日(月)に京都地学教育研究会の中で、本校生徒が地学系のスーパーサイエンスラボの研究発表を行いました。

発表タイトルは、以下の通りです。

土色調査の簡易化・迅速化~スマートフォンを用いた調査の検討~

陶土の可塑性評価~アッターベルグ法とペッファーコルン法の代替案開発~

焼成土の利活用~登山道敷石の形状比較とその物理性~

竹林とどう付き合うか~熊本県玉名郡和水町での土壌ポテンシャル評価~

森林における音の癒やし効果の解析

草木染めで染色した布の紫外線遮蔽効果

嵯峨野高校校有林における植樹種の設定~研究活動の結果に基づく~

森林における土壌侵食防止に向けて~スパイクピンを用いたホートン流と土性の評価方法の検討~

京都府北部における皆伐期を迎えたスギ(Cryptomeria japonica)林の土壌特性

シェルピンスキー四面体の特性評価

津波被害を軽減するための効果的な防波堤の形状について

ポスターセッション方式で、京都府の地学教員12名に対して、研究動機や研究成果を発表しました。質疑応答を通して研究への理解が深まるとともに、研究の改善案についての助言をいただき、今後に活かせる有意義な発表会となりました。

2025年03月21日

2月16日に令和6年度高校生理科研究発表が京都市青少年科学センターで行われ、本校スーパーサイエンスラボ生物ラボから2チームが発表しました。6校12本の研究発表が行われ、生徒同士や他校の先生と白熱した議論となりました。

発表タイトルは以下のとおりです。

「トマトのポリフェノールの最大許容値」

「切断の長さと生育条件の違いによるプラナリアの再生条件」

●参加しての感想

他校の生徒や先生方の新しい意見をもらうことができ、有意義な場でした。自分の研究を深められることに加え、嵯峨野高校のラボとは少し違った他校の研究を見られる貴重な機会になったと思います。

私たちにとって、外部の研究発表会としては初めての参加となりました。少し緊張もありましたが、京都府の高校生が中心に集まる発表会であったため、終始和やかな雰囲気で落ち着いて発表することができました。発表が終わった後は、活発に質問や意見が飛び交い、各々の研究をさらに高めていける機会を多く得ることができました。他の学校の教員の方から、実験に関する助言を頂いたので、その助言も参考にしていきたいです。研究が自分たちの思うようにいかず、自信がなくなってしまうこともあるかもしれませんが、発表をしたり、質疑応答をしたりする中で新たな気づきを得ることもできるので、発表会に積極的に参加するのをお勧めします。

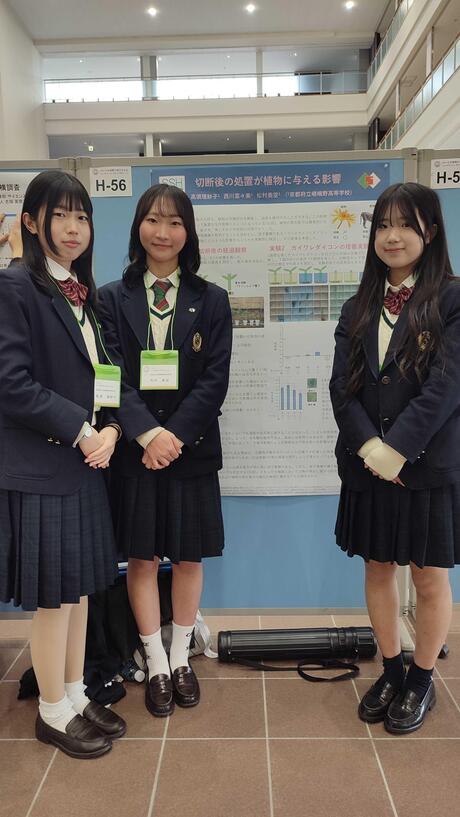

2025年03月17日

3月16日に金沢大学角間キャンパスで第66回日本植物生理学会 高校生生物研究発表会が行われ、スーパーサイエンスラボ生物ラボから3名が発表しました。

「切断後の処置が植物に与える影響」というタイトルで行った発表は、大学の先生方や大学院生を中心とした多くの方々にご覧いただき、実験の考察や研究への新しいアプローチについて多くの質問・助言をいただきました。

●参加しての感想

・調べ不足もあったと思うし、仕方ない部分もあると思うけど、これがわかってたら実験も上手く行ったし、さらにもっと深い研究ができたな〜って後悔したり、でも新しい気づきや知識を得ることでもっと色々やりたい!って思えるほんまにいい機会になりました!

・アドバイスもたくさんいただき、実験室の中だけでは知ることのなかった学びやたのしさをたくさん手に入れることができました。今回のような専門的な括りの発表会は自分たちが研究している分野の専門家の方がたくさんいらっしゃりメモする手が足りないほどでした。

・研究者の方の様々な、専門的な意見に、新しい発見を見出すことができてとても有意義な時間になった。高校生だからできない、と諦めるのではなく、高校生だからできること、高校生でもできる方法を探すことが大切だということを後輩に伝えたいと思った。

2025年03月04日

こちらの記事の続きです。

韓国の全南科学高等学校の生徒と交流したクラスの国際交流委員が、その様子をまとめてくれました。

『お互いの研究を発表し、意見を深め合いました。ワックスワームという蜂の巣を消化できる虫がプラスチックをも消化できるという研究結果がとても興味深かったです。プラスチックは微生物の力では分解できないので、もしワックスワームがプラスチックを消化でき、それによるワックスワームへの害がないのであれば、プラスチックの環境問題の解決につながるのではないかと思いました。』

『科学について英語で交流するのはかなり難しかったですが、それでも事前にある程度知識を入れておけば何とかやり取りできると感じました。だから、科学の分野を英語で交流する際でも難しいから無理と決めつけず、積極的に学んでいこうと思いました。』

『私たちのグループは福笑いをしました。初めてやったのにも関わらず、みんなとても上手でびっくりしました。みんな積極的にゲームに参加してくれて嬉しかったし、もっと私たちからも積極的に相手のことを知ろうとすることが大切だと思いました。』

『嵯峨野高校について質問をしてくれたり、韓国の学校のことを教えてくれたりと積極的に話してもらえたので、私たちも話しやすく、話の流れの中で質問ができたと思います。互いに話しやすい雰囲気を自分から作れるようにしたいです。』

『一緒にランチを食べました。話している中で驚いたのが、トリリンガルの生徒がいたことです。韓国語はもちろん、英語、日本語までペラペラで、私もいつかこんなふうに複数の言語で色々な人と話せたらいいなと思いました。また、天文クラブに入っている人もいて、望遠鏡を使って撮った星の写真を見せてくれました。とても幻想的で綺麗でした。勉強や自分の好きなことを続ければ、コミュニケーションの幅が広がることを学びました。』

『ご飯を食べて、お互いに好きな歌手や曲を質問しあったり好きなものについて話しました。印象に残ってるのは米津玄師が好きだと言っていたことです。日本の歌手を知っていると知り、親近感が湧きました。今回の交流で楽しく会話をしながら韓国の方の趣味や好きな曲、学校で何をするのかなどを話せてとても楽しい機会となりました。』

『喋りながらお昼ご飯を食べました。その中で最も驚いたことは、全南科学高校にはカラオケがあるということです。日本と韓国の高校の違いについてわかって面白かったです。』

2025年02月25日

2月13日(木)、韓国の全南科学高等学校から生徒14名と教員11名が来校し、本校生徒と交流しました。全南科学高は、韓国において科学に特化した教育を行う高校で、卒業生の多数が韓国科学技術院(KAIST)等の名門大学に進学するトップ高の1つです。

1限は、2年専修コースの生徒と探究成果の発表を通じた交流を行いました。嵯峨野高、全南高からそれぞれ2件ずつ、英語によるプレゼンテーションと活発な質疑応答が交わされました。

2限は、1年8組の生徒とともに、プラネタリウムを用いた授業を体験しました。

3限は、2年専修コースのスーパーサイエンスラボⅡ(SSLⅡ)を自由に見学し、研究に関する質疑応答や議論による交流を行いました。

4限は1年1組のグローバルインタラクション(GI)の授業において、日本の伝統的な遊びを体験するなど、ともに楽しみました。

昼休みには、本校校長による Welcome Ceremony 後、2年生の国際交流委員とランチを食べながら歓談しました。

午前中だけの短い時間でしたが、大変楽しんでもらい、教員の方にも「感動した!("Impressive !")」とのコメントをいただくことができました。今後も交流が続くことを楽しみにしております。

2025年02月10日

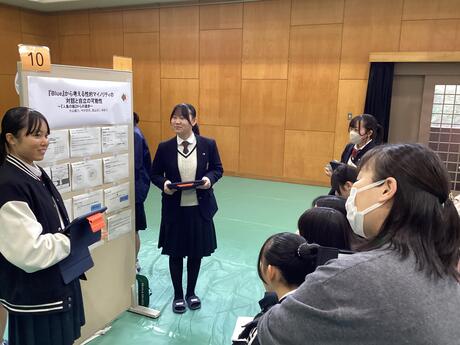

1月31日に、令和6年度嵯峨野高校探究成果発表会を開催し、本校2年生全生徒とサイエンス部の1年生がポスターセッション形式で、発表を行いました。1年生も参加し、先輩の発表を見学しました。

コロナ禍以降途絶えていた発表生徒保護者の参観も復活し、厳しい寒さにも関わらず、多くの来賓や学校関係者、保護者の方々にご来場いただきました。

発表生徒たちは、1年間かけて取り組んできた探究の成果を6分という短い時間で伝えるために、様々に工夫を凝らし、熱心に発表していました。質疑応答では、投げかけられる様々な質問に対して、よくぞ聞いてくれましたとばかりに説明を加える姿が印象的でした。次の発表に移るための移動時間も惜しんで、発表者と視聴者とが活発にやりとりをしている姿も見られました。

質疑応答の場面で印象的だったのが、1年生たちの聴く側としての積極的な姿勢です。多くの1年生が積極的に手を挙げ、時間内に全員が質問できないような状況も見受けられました。聴く側の姿勢は、ポスターセッションの成功に欠かせない要素です。来年度、彼らの発表が楽しみです。

探究活動において、発表は一つの節目ではありますが、これで探究が完結するわけではありません。この日得た気づきや学びをきっかけに、さらに探究活動を広げ、深めていきましょう。

2025年01月16日

1月12日(日)、「卒業生キャリア講話」を実施しました。

社会で活躍されている本校の卒業生に来ていただいて、自身のキャリアについてお話しいただく内容で、今年度初めての取組です。

今回は、昨年度設立した卒業生人材バンク「嵯峨野高校サポートチーム」に登録してくださった2名の卒業生にお話しいただきました。

生徒だけでなく、保護者の方々も参加され、子どもとの関わり方についての質問などもありました。

おふたりとも学生の頃から文系・理系の枠を越えて様々なことに興味・関心をもっておられ、その時の自分自身の意志を大事にしながらキャリアを歩んでこられたとのことでした。

「今、社会で求められる資質・能力とは」という問いかけには、論理的思考力、実直さ、他者から信頼されること、多様な人とコミュニケーションできること、改善のためのリフレクションをすることなどを挙げて答えてくださいました。本校の目指す「『ほんまもん』の学び」でも大事にしたい要素でした。

今年度、この取組に限らず、「嵯峨野高校サポートチーム」の多くの卒業生にお世話になっています。

また「卒業生アンケート」にも多くの卒業生から回答をいただいているところです。

母校のために協力したいという思いで協力してくださる卒業生の皆さんに、日々感謝しております。ありがとうございます。

2024年11月25日

11月16日(土)~17日(日)、サイエンス部の生徒が奈良学園奈良中学校・高等学校主催の「環境活動フォーラム」に参加しました。

1日目は、オンラインで各校の環境活動発表に参加しました。本校は、「京都発!真の森林環境保全 〜校有林調査ラボの活動〜」と題し、11年に渡る校有林での課題研究活動について報告しました。

2日目は、奈良学園奈良中学校・高等学校での活動に参加しました。

活動は、主に奈良学園奈良中学校・高等学校の所有する学校林「森の学校」で行われました。内容は、環境保全実習①「里山の萌芽更新と実生調査 」、環境保全実習②「里山保全実習」です。

本校生徒は、本校校有林とは違う多様性の高い里山に目を輝かせながら、熱心に活動していました。土壌を中心とした調査機材を持ってこなかったことを悔やむ声も・・・。

ジャパンフィールドリサーチで経験を積んだ本校生徒からは積極的に活動をする様子が伺えました。

最後には、環境保全実習をふまえ、環境活動について参加生徒間で討議をしました。各校の生徒は、それぞれの研究課題を中心に意見交流し、気づきの多い時間を過ごすことができました。

今後、本取組の経験を活かして、生徒たちそれぞれが研究課題の深化を図ってくれることを期待しています。

2024年11月15日

11月8日(金)、第1学年専修コースを対象に、京都大学大学院農学研究科助教の大土井 克明先生と、本校卒業生である櫟原さんにご講演をいただきました。

講演ではまず大土井先生から、自然界における資源循環の仕組みをはじめ、現在の人間社会における食糧生産の課題と、その解決策としてのメタン発酵についてお話いただきました。

続いて、現在博士後期課程で地域環境科学を専攻されている櫟原から、ご自身の研究と大学生活についてのお話をしていただきました。生徒たちは普段聞けない研究の話はもちろん、大学生活についても興味を持って聞いている様子でした。

お話の後、生徒が持ってきた物を使ってメタン発酵の実験をしました。

この実験は櫟原さんが実際に行っておられる実験で、研究室から道具や材料を持ってきてくださいました。生徒は砂糖や片栗粉などの発酵できそうなものから、消しゴムやチョークのような発酵できなさそうなものまで、様々なものを持ってきおり、現在は、探究委員が中心となって、どれが最もメタンを発生するのかを調べているところです。

今回のサイエンスレクチャーでは、メタン発酵を利用した資源循環についての知見が深まったことに加え、最前線で活躍しておられる研究者の考えを聴けたことは、生徒にとって今後の進路選択の参考になったと思います。また、卒業生のお話を聴けたことで、大学に進んだ後の姿を少し想像できるようになったのではと思います。

2024年11月11日

11月9日(土)、「令和6年度 みやびサイエンスガーデン」を京都工芸繊維大学で開催しました。このイベントは、京都府教育委員会と、SSH指定校である洛北高校・嵯峨野高校・桃山高校が主催となり、生徒たちが日々の探究の成果をポスターセッションの形式で発表しました。本校からは35件のポスター発表を行い、他校の生徒や先生方、来賓の方々と活発な議論交流を行いました。

本校2年生は、これまでスーパーサイエンスラボⅡで取り組んできた探究の経過を報告しました。

またサイエンス部が日々の研究の成果を報告しました。

準備の段階では初めてのポスター発表を不安に感じている生徒もいましたが、当日には、特に質問されたところを丁寧に説明するなど、それぞれ工夫しながら発表を終えることができました。今後は頂いた質問やコメントをもとにさらに実験を重ね、自身の研究についてより深く、探究していってくれることを期待しています。

当日は発表生徒だけでなく1年生も見学に参加し、来年は自分たちがこの場で発表するというイメージを持つことができました。嵯峨野の探究の伝統はこうして次世代へとつながっていきます!

Copyright (C) 京都府立嵯峨野高等学校 All Rights Reserved.