SAGANO BLOG

- >

- SAGANO BLOG

- >

- SSH

2023年06月02日

シンガポールの教育省と国立教育研究所が共同で主催する「リーダーシップ・イン・エディケーション・プログラム」に参加されている校長先生・副校長先生のグループが嵯峨野高校を参加されました。以下その報告を英語でお伝えします!

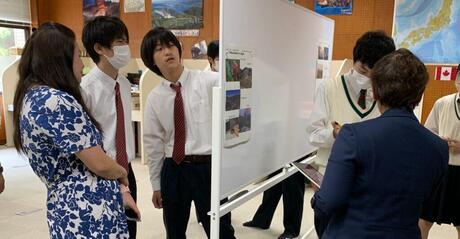

On May 22nd we had special VIP guests from Singapore and Brunei come to Sagano High School. From Singapore came one principal and 7 vice principals and from Brunei one vice principal. They were from so many different schools but they all had chosen to focus their studies on the educational system of Japan. Therefore we were very happy to introduce them to the Japanese public school system here at Sagano High School.

We had a question and answer session with our school administration as well as with Sagano teachers. Then they attended our 2nd year Science English class. Class 2-8 students were explaining about Environmental Problems in Japan. The VIPs all seemed to have a very nice time and we were so happy to have them. They even brought us some souvenirs from Singapore! We hope they left with a good impression of education in Kyoto and in Japan!

2023年05月27日

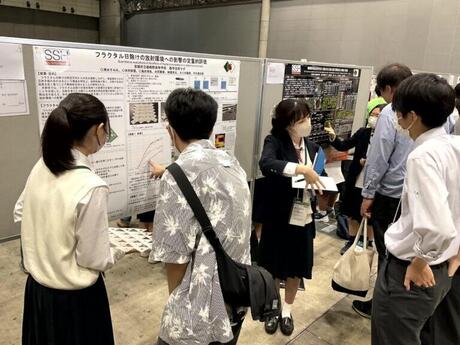

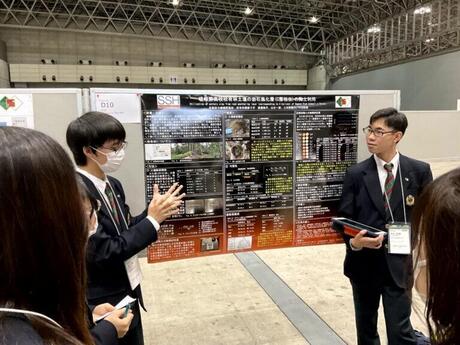

5月21日(日),スーパーサイエンスラボ[校有林調査ラボ]と,アカデミックラボ[数学活用ラボ]に所属する3年生8名が,千葉県で開催された日本地球惑星科学連合2023大会にて学会発表を行いました。

発表タイトルは次の4件です。

・嵯峨野高校校有林土壌の岩石風化層(Ⅽ層相当)の陶土利用

・嵯峨野高校校有林の健康診断 ~林分材積、胸高形数、相対幹距比~

・フラクタル図形の日除けへの利用に向けた特性評価

・フラクタル日除けの放射環境への影響の定量的評価

これまでに経験のない大きな舞台でも堂々と,また丁寧に説明する姿が見られました。

説明を重ねる度に質疑応答が上手くなっていく様子に頼もしくも感じました。

研究を伝える難しさを感じたり,さらなる研究課題に気づくこともできたようです。

この経験が,生徒の今後にとって意味のある時間となることを願っています。

全国の高等学校からの研究発表,大学や企業の展示も多数あり,高校生に向けて科学する面白さを伝える雰囲気に溢れていました。

前日には,国立科学博物館に出向き,科学の歴史を身体で体感しました。

2023年05月27日

全国の高等学校からの研究発表,大学や企業の展示も多数あり,高校生に向けて科学する面白さを伝える雰囲気に溢れていました。

前日には,国立科学博物館に出向き,科学の歴史を身体で体感しました。

2023年05月18日

5月13日(土)、常磐野小学校の4~6年生51名を迎えて、実験教室を実施しました。

4年生は「チリメンモンスターを探せ」、5・6年生は「クロマトグラフィー・浮沈子」の実験に取り組みました。実験方法や原理の説明、実習の補助については、サイエンス部の生徒を含む、本校ボランティア生徒13名が分担して行いました。

また、当日は「化石の話」として、嵯峨野高校にある化石標本を触ってもらいました。

この化石は栃木県那須塩原市で出土する、今から数十万年前の生物の化石です。これら化石の生物は、現在でも生息し、図鑑などでどの種類が化石になっているのか調べることができます。

子どもたちが初めて見たり触れたりするものに驚き、感動する様子を見ながら、高校生ボランティアも楽しめたプログラムでした。

常磐野小学校の皆さん、また来年もお待ちしています!

2023年05月18日

5月13日、カナダBishop's Universityから訪日中の教員、学生の皆さんが、ESS部員と校有林ラボの生徒と一緒に嵯峨野高校の校有林とその近くにある愛宕念仏寺、嵐山周辺のフィールドワークに参加しました。この取組は、SSHの取組であるジャパンフィールドリサーチの一環として行われました。

当日朝に奥嵯峨にある校有林の入り口で集合し、グループ毎に自己紹介を行った後、一緒に校有林に入りました。お互い英語でコミュニケーションをとりながら、険しい山道を頑張って登りました。山の中腹では、ティーチングアシスタントとして参加した本校の卒業生と現役の校有林ラボ所属生徒が自身の研究内容について英語でプレゼンテーションを行いました。

続いて、隣接する愛宕念仏寺を参拝しました。ここではESS部員が愛宕念仏寺について英語で説明しました。Bishop's Universityの学生さんもこの寺についてリサーチしてきており、その内容を話してくれました。互いに日本の伝統文化への理解を深める機会となりました。

その後嵐山までゆっくり歩いて、渡月橋のたもとで解散となりました。道中では時折足を止めながら、解散の直前まで、Bishop's Universityの学生さん達と楽しそうに英語で会話する姿が見られました。

2023年05月02日

4月29日SSHの取組として 校有林調査ラボ、地学(気象)ラボ、地理・地図ラボの生徒23名を対象に、丹後巡検を実施しました。

天橋立、丹後海と星の見える丘公園、伊根、屏風岩、琴引浜、郷村断層を巡りながら、各地点とバスの車窓からの風景について教員がレクチャーを行いました。本物を見ることで教科書や資料の知識だけではわからないことに気付き、今後の探究活動に生かしてほしいと思います。

天橋立を歩いて渡り、周囲には海水がある中で松林が成立している理由や、天橋立の砂浜を維持するための方法などを学びました。松林がきれいな観光地というだけではなく、なぜ?どうして?と考えてみることで、表層土壌の様子など見えていないところまで思いを巡らせていました。

海と星の見える丘公園では、素晴らしい眺望で天橋立から伊根まで見渡せました。また、夏に行うジャパンフィールドリサーチin丹後の調査地点の確認を行いました。

鳴き砂を鳴らす様子(音声付)

さらに地形等の成因についてレクチャーを受けながら、伊根の舟屋、海岸段丘の地形、屏風岩などを巡りました。琴引浜では、現地の管理をされている方の案内で、砂をうまく鳴らす方法を実演していただき、生徒たちも一緒に鳴らすことができました。鳴き砂は少しでも汚れると鳴らなくなるため、冬の荒波で砂が洗われた後の、この時期が一番鳴りやすいそうです。

最後に、郷村断層を訪れ、およそ100年前に起こった北丹後地震について学びました。断層によってずれた道路が残されており、断層の大きな動きに驚いていた生徒もいました。

生徒は「鳴き砂は今まで知らなかったが、実際に鳴いて面白かった。鳴き砂には石英が多く含まれることを聞いて、今まで持っていた知識と実際に触れたものがつながった感覚になった」「知識をもって地形を見ると、それまで見えていなかったことに気付けるようになった。今までの旅行では観光地を見ることが目的になっていたが、巡検を通して見える世界が少し広がった」などそれぞれ感想を持ったようです。生徒はレポートにまとめ、今回の経験を広く伝え、今後の探究活動に生かせることと思います。

2023年04月13日

4月12日(水)の5限、京都こすもす科専修コース2年生の生徒を対象に、SSL(スーパーサイエンスラボ)Ⅱのガイダンスを行いました。

SSLⅡは、物理・化学・生物・校有林調査・地学(気象)・数学 の6つのラボからなり、各自・各チームが探究テーマを設定し、研究をします。

はじめに、SSLⅡの1年間の予定について、説明しました。11月のSSH生徒研究発表会(みやびサイエンスガーデン)や、外部の発表会に向けて、探究を進めてほしいと思います。

全体ガイダンスの後は、各ラボに分かれ、全員が自身の研究テーマについて発表する「テーマ検討会」を行いました。研究を深める第一歩は、よいテーマ選びから始まります。生徒たちは、同じラボの友人や担当教員からの質問を受け、研究を始めるまでに考えるべき課題に新たに気付いたようでした。

これから、恵まれた実験設備や環境の中で研究を始めるのが楽しみです。

2023年4月13日

2023年03月25日

2023年3月23日

アカデミックラボ 数学活用ラボ所属の2年生5名が、第一薬科大学・日本薬科大学・横浜薬科大学主催「高校生サイエンス研究発表会2023」(全国から243件の研究発表)にて、研究発表を行いました。

研究発表1 最後の一粒をすくえ!

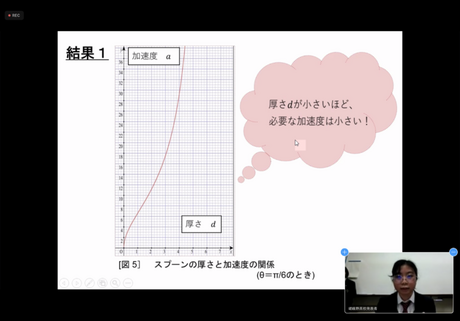

「炒飯のご飯粒など最後に残った一粒をどうしたら簡単にすくえるのか」という身近な疑問をきっかけに、スプーンの厚さや平皿とスプーンのなす角(入射角)が物体のすくいやすさにどのような影響を与えるのかについて、力学的視点から力のモーメントのつり合いに着目した研究

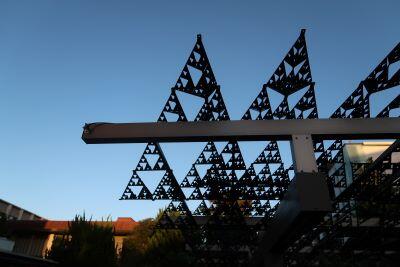

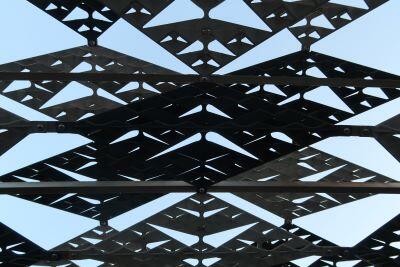

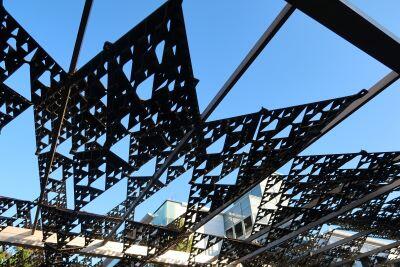

研究発表2 癒し空間をつくるフラクタル図形の日除けへの利用

「木漏れ日が心地いいと感じるのはなぜか」,「"日を適度に遮り,適度に風が抜ける"この"適度"とは具体的にどの程度なのか?」という問いのもとで、実測予定日に合わせた遮光角をもつシェルピンスキーの四面体で日除けを自作(3Dプリンター)し,日除けの放射環境への影響を捉える研究

今回、この2チームは学校外の研究発表会に初めて参加しました。

研究を伝える難しさや、テーマのおもしろさを伝えるための工夫の余地など、今後に向けた課題も見つかったようです。研究発表会への参加経験は、多くの気づきと学びを与えてくれます。

この経験を自信につなげて、今後さらに研究の奥深さと楽しさを感じてほしいと願っています。

2023年3月25日

2023年03月24日

3月24日、第17回科学地理オリンピック日本選手権および第19回国際地理オリンピック選抜大会で銅メダルを受賞した3年生川﨑さんが校長室に受賞の報告に来てくれました。

銅メダル受賞の朗報は卒業式前日に届きました。そして本日、国際地理オリンピック日本委員会から届いた賞状、メダルの授与とともに、遅ればせながら嵯峨野高校教育賞の表彰も行いました。

賞状授与の後、川﨑さん、橋長学校長、加藤第3学年部長と談話する時間がありました。

先生方から「地理オリンピックが開催される予選の12月、本選の2月中旬は受験勉強の大変な時期。それでも挑戦しようと思った理由は?」との質問に川﨑さんは「2年生の時にもチャレンジしたが、その時は僅差で2次選抜には行けなかった。去年から3年生でも挑戦しようと決めていた。」「12月は大学入学共通テストのため地理の勉強をしていたが、2月の二次選抜は、国公立大学前期入試1週間前だったこともあり、地理オリンピックの勉強は出来ていなかったが、結果が出せて嬉しい。」と語ってくれました。

また、「大学二次試験1週間前に地理オリンピックがあり、それぞれの挑戦で緊張はしなかった?」という質問には、「陸上部に所属していて、試合にも出ていた。陸上のスタートはフライング1回で失格になる。その時のプレッシャーや緊張感を経験していたので、大学入試は落ち着いて取り組むことができた。」と答えてくれました。

日々の学習だけでなく、部活動や校外の活動にも真摯に取り組み、それぞれの活動の中から多くの学びを得て素晴らしい結果を残してくれました。

川﨑さんは、この春から京都大学農学部に進学し、ロボットファーミングについて学ばれます。

大学でも更なる飛躍を期待しています!

おめでとうございます!

学校長、第3学年部長とともに記念写真

2023年03月16日

3月14日の午後、大塚製薬株式会社 大津栄養製品研究所の所長 甲田哲之様から「企業における研究」について、生徒37名に対面で御講義いただきました。

一般に「ものづくり」の仕事という言葉はよく耳にしますが、高校生にとっては、自身が研究・開発に携わっている将来像というのはどうしてもイメージがしにくいものです。甲田様は、大塚製薬(株)の製品として、今や知らない人はいない数々の商品がどのように世に送り出されてきたかを例として「世の人が気づいていないニーズの探求」「常識を疑うこと」から課題を見いだし、「簡単なことより難しいことへチャレンジする」ことの大切さと面白さを判りやすく伝えて下さいました。御講義後、活発な質疑応答もあり、生徒の感想文からは、学校生活だけでは得られないきっかけや気づきが得られたと大きな反響がありました。

2022年11月29日

課題探究学習アカデミックラボ【数学活用ラボ】の活動をご紹介します。

2年生4名からなる研究グループは「フラクタル日除けの日除けとしての機能をどのように評価するか」について研究しています。

フラクタル日除けが設置されている京都大学を訪問し、考案された京都大学大学院 人間・環境学研究科 教授 酒井 敏先生に研究への助言をいただきました。

フラクタルとは「図形のどの部分をとってみても自分に相似な部分から成り立っている性質(自己相似性)」のことで、京都大学に設置された日除けはその性質を持った「シェルピンスキー四面体」という立体の形状をしています。

この四面体が平面を覆うようにして配列された日除けスペースは「シェルピンスキーの森」と呼ばれ、学生たちの憩いの場になっています(フィールドワークの最中にも普段の勉強に利用しているという学生が1名やってきました)。

生徒の素朴な疑問に回答いただきながら、これまでの研究の経緯や、科学する面白さについてお話いただきました。

人の考える「完全・完璧さ」と自然のもつ「不完全・中途半端さ」の距離について、また、

森はなぜ涼しいのか、葉っぱ1枚の大きさは涼しさにどう影響しているか、など自然に学ぶ姿勢についてたくさんの気づきを得ることができました。

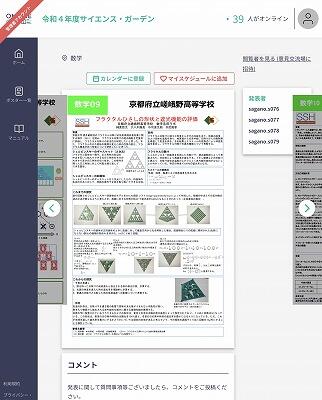

先日実施されたSSH 生徒研究発表会(みやびサイエンスガーデン)では中間成果を発表し、大学の先生や京都府の様々な高校生と意見を交流しました。

京都工芸繊維大学で発表する様子

今後の研究の展開が楽しみです。

2022年11月18日

11月14日(月)国立京都国際会館 アネックスホールで京都環境文化芸術フォーラム国際シンポジウムが開催されました。

その中のプログラムの一つ「府内高校生とKYOTO地球環境の殿堂入り者とのトークセッション」の中で、本校1年能山君が他の4名の高校生と共に登壇しました。能山君は専門家の方々による3回の勉強会を通じて気候変動についての理解を深め、ビデオメッセージ作成などに取り組みながら向き合った問いについて、登壇された村上氏や西岡氏とのやりとりを通して、さらに学びを深めました。

2022年11月15日

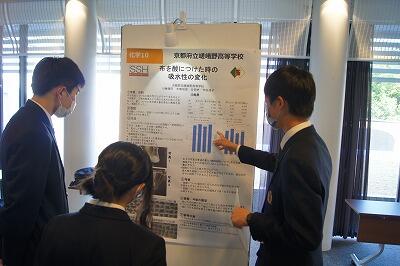

11月12日(土)3年ぶりに京都工芸繊維大学を会場に、「みやびサイエンスガーデン」が京都府教育委員会・京都府立嵯峨野高等学校主催により開催されました。日頃、自然科学分野の探究活動を行っている生徒が、研究の中間報告としてのポスターを作成して発表しました。今年は、京都府立高校のSSH指定校を含む、SSN(スーパーサイエンスネットワーク京都)校のうち南部6校、園部高等学校、北嵯峨高等学校、鴨沂高等学校の計9校、ポスター数112件の発表となりました。

感染拡大防止対策を徹底した上で、生徒は発表者のみの来場としました。また、ONLINE CONFというWEBプラットフォームを用いて、事前に研究成果のポスターや動画を閲覧できるようにし、それを踏まえた質疑応答などがおこなわれました。他の探究テーマの成果から刺激をもらったり、当日の発表を聞いた高校・大学の教員から今後の探究活動に向けて貴重なアドバイスをもらったりと非常に有意義な活動となりました。

今年度は新たな取り組みとして、ポスター発表と同時並行で洛北高等学校、桃山高等学校、嵯峨野高等学校出身の方による研究内容の講演をしていただきました。嵯峨野高等学校からは「ペロブスカイトという新しい材料を用いた太陽電池とは」、「阿蘇火山周辺の地殻変動メカニズム~火山活動監視の試み~」、「大学で学ぶ航空宇宙工学」のタイトルで計3名の卒業生に講演いただきました。

探究活動を取り組んだ先輩方が、実際に大学で研究している内容をわかりやすく発表いただき、来年6月の最終発表に向けて生徒たちも気合いが入ったようでした。

また、11月12日当日の午前には、洛北高等学校、桃山高等学校と合同で、3校合同SSH成果報告会を開催しました。全国より多数の視察者が来られ、今後のSSH事業をより充実させるにあたって、様々な御意見をいただきました。

2022年11月04日

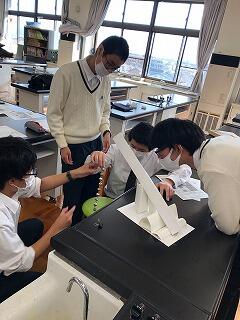

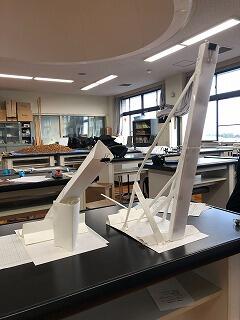

10月22日(土)に、洛北高校主催のペーパークレーンコンテストが行われました。

本校からは4名の生徒が参加しました。

紙だけでクレーンを作り、その耐久性・高さ・長さなどを競うイベントでした。

持っている知識を存分に活用したり、他校の作ったクレーンを参考にしたりして、よりよいものを作り上げていました。

授業とはまた違った一生懸命な姿を見ることができました。

結果としては入賞することはできませんでしたが、充実感や達成感、反省などの様々な気持ちを抱えて終えることができました。

このようなイベントに是非ともまた参加したいとの声も聞けたので良かったです。

2022年10月17日

嵯峨野高校の南門を入ると、「あじさいロード」があります。2018年に有志生徒が南門からテニスコートに続く道の両脇にあじさいを植えたものです。ただ、よく見てみると、東側(校舎側)と西側で育ち方が違っており、同じ側でも違いが見られます。これは土壌・日照など様々な要因が考えられます。

そこで、その違いが何によるかを研究し、「あじさいロード」をより美しいものにする「あじさいプロジェクト(仮)」が立ち上がりました。本日はサイエンス部の部員5名が、地学教員にレクチャーを受けた後、まずは現地で各株の樹高調査を実施するとともに、検土杖による土壌のサンプリング方法を体験しました。

今後、サイエンス部に加えて有志生徒も募り、研究活動を始める予定です。

2022年10月04日

これまで、本校ではフィールドサイエンス、特に森林を用いた課題研究に取り組んできました。本プログラムは、スーパーサイエンスネットワーク京都関係校の生徒がつどい、森林に関するレクチャーを受け、土壌等の観察を行うことでフィールドサイエンスへの関心を高めることが目的です。

9月23日(祝)、本校が所有する校有林で実施し、洛北高校の生徒が参加してくれました。本校からはサイエンス部の生徒がボランティアとして、準備から案内や片づけまで担当してくれました。

雨模様ではありましたが、安全に留意しての実施となりました。

開会式の後、安全等注意事項の説明を行いました。地理担当教員より、地域の歴史や地理・地形など幅広い説明を受け、参加生徒全員が興味深く聞いていました。

林内では、現在サイエンス部が取り組んでいる「嵯峨野高校校有林における大気中のラドン濃度測定 ~地震予知の可能性~」「嵯峨野高校校有林茶栽培プロジェクト」等について生徒が説明をしました。最後に、地学担当教員より、植物と共生関係にある球状の外生菌根に関する説明をしました。

次回は、10月中旬に2回目のプログラムとして、地球環境問題から森林生態系についてのレクチャーを実施予定です。

2022年09月29日

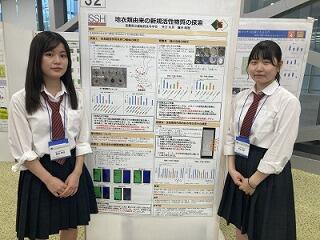

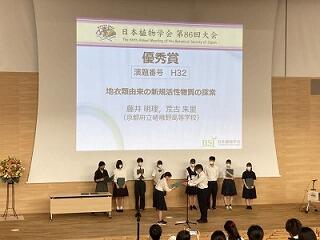

9月17日に京都府立大学で実施されました第86回日本植物学会高校生ポスターの部でスーパーサイエンスラボ生物ラボの生徒が優秀賞をいただきました。以下生徒の学会レポートを掲載します。

学会:第86回日本植物学会

参加者:藤井 明理、荒古 朱里

今回私たちは第86日本植物学会高校生ポスター発表に参加しました。全国の色々な高校が参加していました。他の人の研究はおもしろいテーマや知らない方法を使っていてとても勉強になりました。フラッシュトークでは、大学生や大人の方の研究内容も知ることができ、そのレベルの高さに驚かされました。発表を通して人に伝える力や質問を考えたり答えたりする力が身についたと思います。発表を聞いてくださった方々は新しい視点から私たちの研究を見てくださったので、さらに考察が深まり、改善点も見つかりました。自分達の研究を評価してもらえる機会を得ることができて、嬉しかったです。この経験を大学で少しでも活かせていけたらいいなと思います。是非皆さんも挑戦してみてください。

2022年08月09日

7月28日、表題サマーセミナーが実施され、1-2年生28名が参加しました。

コースは、丹後半島一周(天橋立・伊根・屏風岩・琴引浜・郷村断層)です。

巡検の楽しみのひとつは、車窓からの景色を見ながら解説を聞くことです。

天橋立に到着し、運よく小天橋(廻旋橋)が廻るタイミングに出くわしました。廻旋橋とは、船舶通過時に90°回転する橋です。天橋立では、環境省名水百選「磯清水」や植生について学びました。

伊根が地元である参加生徒が中学生の時の経験を語ってくれました。現地で「生きた経験」を聞けることは、巡検の醍醐味のひとつです。

琴引浜では、グリーンタフや生痕化石など貴重な大地や生物の過去の活動を観察しました。参加生徒は、巡検の雰囲気にも慣れ、担当教員に質問できるようになり、多くの質問が出ていました。

琴引浜で、参加生徒全員で記念撮影を撮りました。

郷村断層(小池地区)では、地表地震断層を観察しました。

天候はよいものの、酷暑にもかかわらず、生徒は一日元気に活動することができました。

参加生徒のレポートからは、実際に現場に足を運び、「地理」や「地学」の教科書に出てくる地形や岩石などを観察することの大切さを実感している様子が伺えました。

2022年08月09日

8月3-4日、表題発表会に、京都こすもす科専修コース校有林調査ラボ所属の3年生2名が参加しました。全国からSSH指定校220校が集いました。

本校の発表タイトルは、「"森林の多様性"を考える ~現地調査に基づいた植樹種の選定~」です。調査地点は、本校が所有する校有林です。

生徒の目的は、研究成果を発表することは勿論、フィールドサイエンスの難しさや「森林」「土壌」の大切さを伝えることです。

参考図書や調査道具を並べたブースを作りました。ポスターのデザインは、土壌断面をイメージしました。質疑応答は、地球温暖化のような大きなテーマから、測定機器の使い方まで多岐にわたりました。また、参加生徒と同じようにフィールドサイエンスを経験した他のSSH指定校の生徒と調査やサンプリングの苦労話を共有する姿が印象的でした。

時間の許す限り、他のSSH指定校の発表に参加し、質疑応答を行いました。

生徒は大会に参加し、伝えることの難しさを知るとともに、研究の楽しさを再認識したようでした。

2022年08月05日

普通科・京都こすもす科共修コースの探究学習「アカデミックラボ」では、自身の興味や関心に応じて所属するラボを選択することができます。

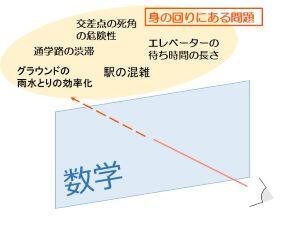

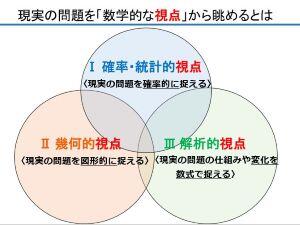

その中でも「数学活用ラボ」では、身の回りのことを数学的な視点から捉え、解決策を考えます。

2年生が1年間かけて,

"数学は社会のどのような場面で役に立つのだろう"

という問いに向かい合います。

数学活用ラボの昨年度の探究テーマは次の6つでした。

・郵便ポストの巡回方法―重み付きグラフのコスト最小化問題―

・確率からポーカーのより良い戦い方を考える

・雨に濡れない傘の大きさの考察

・信号の有無,場所で交通量はどのような変化をするのか

・エスカレーターで片側に立ち,もう片側を歩く人のために空けるのは効率がよいのか

・身近な数理曲線に紋様の規則性は見出せるか

このうちの1つについてご紹介します。

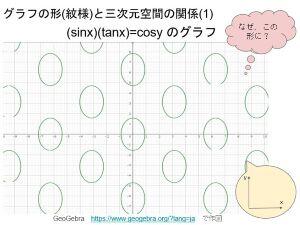

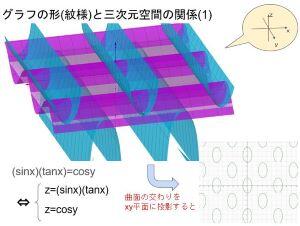

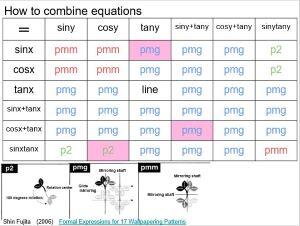

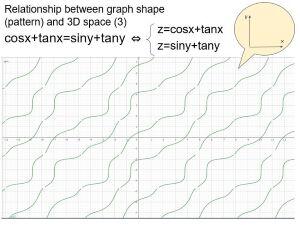

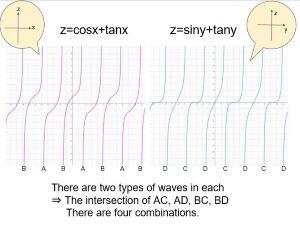

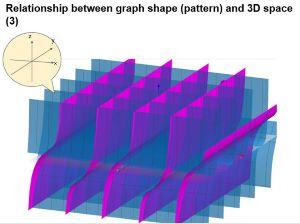

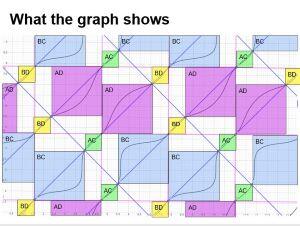

テーマ「身近な数理曲線に紋様の規則性は見出せるか」

模様(ウォールペーパー・パターン)は17種の対称性に分類できることがわかっています。

高校で学ぶ曲線(三角関数)を四則演算で組み合わせてできあがる模様の規則・周期性を研究しています。

使用しているPCソフトはフリーのもので誰でも簡単に模様を描くことができます。中学生のみなさんにもぜひオリジナルな模様を描いてみてほしいと思います。

その先にある"なぜ?"が研究の出発点です。

先日の学校説明会では、研究発表資料の掲示ポスターに中学生のみなさんの視線が集まりました。

次回は、ラボの時間中の取り組みの様子をご紹介します。

Copyright (C) 京都府立嵯峨野高等学校 All Rights Reserved.