SAGANO BLOG

- >

- SAGANO BLOG

- >

- すべて(時系列)

2025年12月16日

12月14日(日)に京都コンサートホールで開催された、全国高校生伝統文化フェスティバル~茶道フェスティバル~に本校茶道部が参加しました。3名の生徒が歓迎呈茶のスタッフを務め、ポスターセッションで日ごろの活動紹介をしました。

2025年12月15日

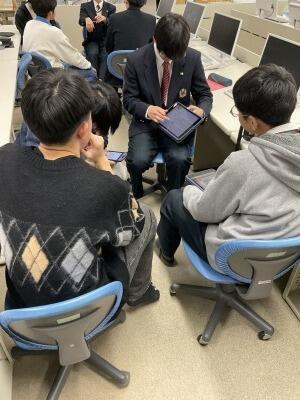

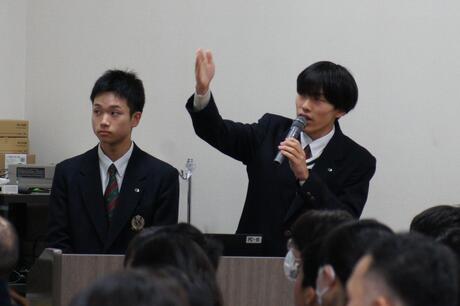

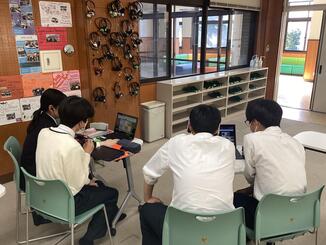

12月10日(水)にSSH校である宮城県仙台第三高校の生徒44名が来校され、探究交流会を行いました。

仙台第三高校は修学旅行のプログラムの一環として関西地区のSSH校と交流をしているそうです。

お昼休みには昼食交流を行いました。生徒会の役員が嵯峨野の学校紹介を行った後、仙台第三高校の生徒さんが仙台に関するクイズ大会を用意してくれました。

午後からは、専修コース2年生が所属するラボごとに分かれて互いの探究内容について発表し、質疑応答を行いました。

交流の後にはラボ毎に集合写真を撮りました。

また、放課後には法学ラボの生徒が現在の探究の成果について発表を行い、仙台第三高校の皆さんにアンケートを答えていただきました。

仙台第三高校の皆さんありがとうございました!

2025年12月15日

12月14日に京都コンサートホールで開催された、全国高校生伝統文化フェスティバル-伝統芸能選抜公演-に参加してきました。

放送部は京総文の結果により、京都府高等学校文化連盟優秀校表彰式の司会を1年生女子部員が京都工学院高校の生徒と担当し、伝統芸能選抜公演の司会を2年生女子部員がノートルダム女学院高校の生徒と担当しました。

また、優秀校表彰式に於いては、アナウンス部門1位、朗読部門1位、ビデオメッセージ部門1位の計3つの連盟賞表彰をして頂きました。

今週末には全国高等学校駅伝競走大会の開閉会式の司会も担当します。今後とも放送部の活動へのご理解・ご声援をよろしくお願い致します。

2025年12月09日

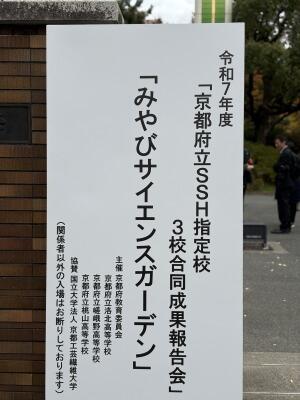

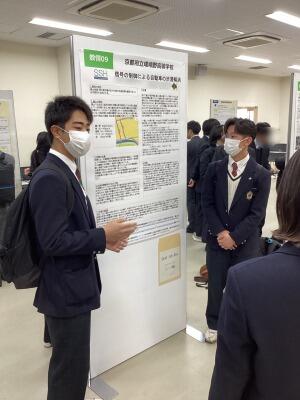

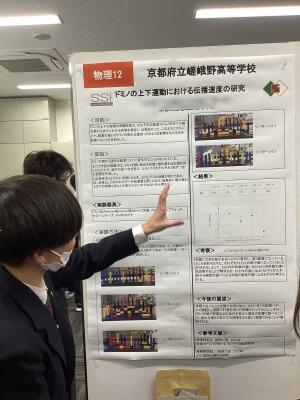

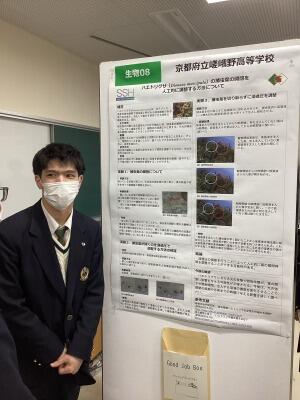

11月22日(土)、「令和7年度 みやびサイエンスガーデン」を京都工芸繊維大学で開催しました。このイベントは、京都府教育委員会とSSH指定校である洛北高校・嵯峨野高校・桃山高校が主催し、生徒たちが日々の探究の成果をポスターセッションの形式で発表するものです。本校からは40件のポスター発表を行い、他校の生徒や先生方、来賓の方々と活発な議論交流を行いました。

本校2年生は、これまでスーパーサイエンスラボⅡで取り組んできた探究の経過を、またサイエンス部は日々の研究の成果を報告しました。

準備の段階では初めてのポスター発表を不安に感じている生徒もいましたが、当日には、特に質問されたところを丁寧に説明するなど、それぞれ工夫しながら発表を終えることができました。今後は頂いた質問やコメントをもとにさらに実験を重ね、自身の研究についてより深く、探究してくれることを期待しています。

当日は発表生徒だけでなく1年生も見学に参加し、来年は自分たちがこの場で発表するというイメージを持つことができました。嵯峨野の探究の伝統は次世代へとつながっていきます!

2025年12月01日

11月9日(日)にメルシーうずまさで開催された社会福祉法人七瀬会イベントにバトントワリング部が参加し、演技を披露しました。演技の後には施設の方から部長と副部長がインタビューを受け、緊張しながらも答えていました。本番が終わった後には、部員は屋台でご飯やおやつを買ってお祭りを楽しんでいる様子でした。

2025年11月21日

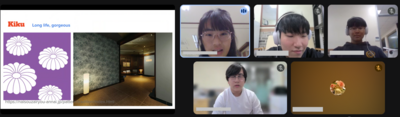

11月18日(火)、GIの授業で1年6組の生徒が、インドにあるRUKMINI-DEVI校の生徒とオンラインで交流し、互いの文化について共有しました。参加クラスの国際交流委員がその様子をまとめてくれました。

『私たちは日本の四季の植物について発表し、インドの学生からはクリスマスの行事や有名な映画について教えてもらいました。インドではクリスマスにサンタから手紙をもらうそうで、日本とは違う習慣に驚きました。また、インド映画について尋ねると、おすすめ映画について熱心に教えてくれて一層興味が深まりました。発表を通して、お互いの国の文化についてたくさん知ることができました。』

『オンラインでの交流は初めてだったので、音声が聞き取りにくく会話が難しい場面もありましたが、写真を見せ合ったりメッセージ欄を活用したりすることで、少しずつ打ち解けて話せるようになりました。相手の反応やリアクションを見ることで、伝わっていることが実感でき、とても嬉しかったです。この経験から、対話を諦めずに続けることや、リアクションの大切さを改めて感じました。』

2025年11月21日

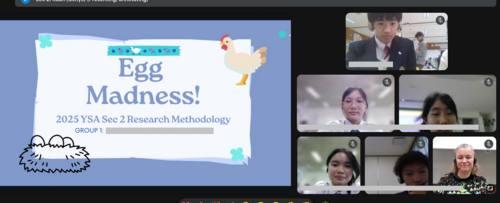

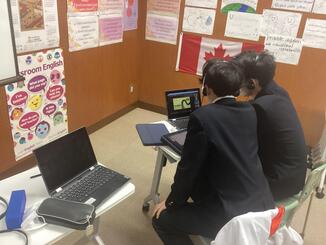

11月18日(火)、SE(サイエンスイングリッシュ)の授業で2年8組の生徒が、シンガポールのChung Cheng High Schoolの生徒たちとオンラインで交流し、科学に関するプレゼンテーションを発表し合いました。参加クラスの国際交流委員がその様子をまとめてくれました。

『シンガポールの生徒の発表では、緑茶で茹でると卵の弾力性が上がった実験の話など、面白い内容が多くとても盛り上がりました。また、シンガポールでは垂直栽培で食料を自給していると聞き、その工夫と努力に驚きました。発表を通して、科学や文化について新しい発見がたくさんありました。』

『画面越しの交流でしたが、思ったより話しやすく、英語が完璧でなくても伝えようとする気持ちが大切だと実感しました。相手の文化や生活、科学の工夫について質問したり意見を交換したりする中で、より積極的に話すことの楽しさも感じました。その中で、シンガポールにも納豆が好きな人がいることなど、実際に話してみないと知り得ないような発見があって充実した時間が過ごせました。』

2025年11月20日

全国高校生伝統文化フェスティバル-茶道フェスティバル-に向けた生徒合同稽古が、11/16(日)に光華高校で開催されました。参加校は計10校あり、本校からはスタッフとして参加する3名の生徒が合同稽古に参加しました。茶道フェスティバル当日(12/14(日))では、この3名の生徒がお点前、半東(亭主の補佐役)、水屋(茶事の準備等)スタッフとして参加します。

2025年11月17日

11月15日(土)に、中学2年生以下対象学校説明会を開催しました。

全体会では、校長挨拶の後に、本校の2年生の生徒が学校生活と、ラボ活動について紹介しました。さらに、教育のカリキュラムや令和9年度からの学科改編・入学者選抜についての概要を説明しました。

その後、施設見学、教員や生徒による個別相談をおこないました。

今までの学校説明会や進学説明会と同様に生徒たちは、受付、全体会の司会、施設の説明などスタッフとして大活躍してくれました。

施設見学や、会場の案内中にも中学生や保護者の方から話しかけられると、部活動の様子など学校生活の質問に答えていました。

本校生徒による個別相談は毎回大盛況でした。

2025年11月13日

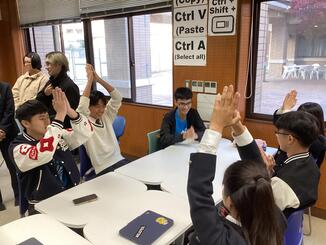

11月11日(火)、シンガポールのYishun Town Secondary Schoolから約30名の来校があり、GIの授業で1年生2~4組の生徒と交流しました。参加クラスの国際交流委員がその様子をまとめてくれました。

『私たちはシンガポールの高校生と、お互いの文化や学校生活について話しました。日本のアニメはシンガポールでもとても人気で、「呪術廻戦」や「ドラえもん」の話題で盛り上がりました。お互いに英語を第一言語としていないので、聞き取れなかったり、うまく伝えられなかったりすることもありましたが、みんなが積極的に話そうとしていて、とても楽しい時間になりました。「うまく話せなくても、伝えようとする気持ちが大事なんだ」と実感できたのが一番の学びでした。』

『シンガポールの生徒たちは、プログラミングで作った作品を発表してくれました。出席確認を自動で行うシステムや、教室がうるさいときに音を感知して知らせる装置など、どれも実際の生活に役立ちそうで、とてもおもしろかったです。そのあと、お互いの好きなアニメや音楽、スポーツについても話しました。英語でうまく言えないときも、単語やジェスチャーで伝えることができて、相手をよく見て話すことの大切さを感じました。わからないことを聞き返したら、優しく教えてくれたのも嬉しかったです。』

『私たちのクラスでは、日本の伝統的な遊びを一緒にしました。福笑いやけん玉、メンコ、Englishかるたなどを楽しみながら、たくさん笑い合うことができました。特に福笑いでは、顔のパーツを置くたびに大きなリアクションがあって、とんでもないマリオの顔ができたときはみんなで爆笑しました。じゃんけんの掛け声がシンガポールと日本で違っていて、日本語の掛け声を真似してもらえて、とても嬉しかったです。国や言葉が違っても、遊びを通して自然に仲良くなれることを感じました。』

2025年11月10日

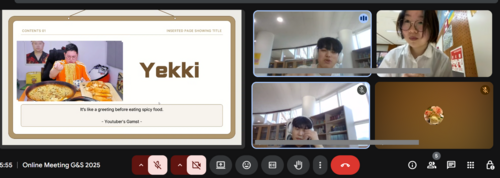

11月5日(水)、韓国のコクソン高校の生徒と本校の国際交流委員7名がオンラインミーティングで交流しました。今年度の第3回目となる今回は、お互いの言語をプレゼンテーションで紹介しました。参加生徒たちがその様子をまとめてくれました。

『今回の交流では、お互いの文化をテーマにプレゼンテーションを行いました。韓国の生徒からは1日の生活や人気の映画、食べ物などを紹介してもらい、生活の似ている点が多く興味深かったです。日本側からは、伝統文様や武道などの文化を発表しました。発表後には有名人やスポーツ、学校の仕組みなどについて質問し合い、会話が盛り上がりました。好きなドラマやK-POPなど、共通の話題が多くあったことで打ち解けやすく、英語での交流の楽しさを改めて感じました。』

『自国の文化について紹介し合う中で、韓国の学校には寮があり、夜遅くまで勉強する生徒が多いことや、日本の食べ物の呼び名が韓国語ではほとんど同じものもあれば全く違うものもあることなど、さまざまな発見がありました。韓国の生徒が「日本と韓国の文化は似ているところも多いけれど、それぞれに違いがあり、そこから学ぶことができる」と話していたのが印象に残りました。実際に話すことで、互いの国が思っている以上に影響し合っていることを実感し、今後は韓国の文化についてももっと知ってみたいと感じました。』

2025年11月10日

嵯峨野高校狂言部では、来る12月20日(土)に、今年の「嵯峨野高校狂言の会」を開催します。

日時:令和7年12月20日(土) 午後2時開演

会場:冬青庵能舞台 (京都市中京区両替町通夷川下ル、地下鉄「丸太町」「烏丸御池」駅から徒歩5分)

曲目:『蟹山伏(かにやまぶし)』、『呼声(よびごえ)』(以上嵯峨野高校生)、『仏師(ぶっし)』(茂山千五郎先生、茂山茂先生)

入場無料

<申込み方法>

- 嵯峨野高校生・御家族:配布した参加申込書に御記入の上、ホームルーム担任へお渡しください。

- 学校外の方など:メールアドレス [email protected] へ、次の要領でお申し込みください。

-

- メールの題名は「狂言の会申込み」としてください。

- メールの本文には、次の内容を記載してください。個人情報は十分注意して管理いたします。

- (1) 参加を希望される人数

- (2) 各自のお名前

- (3) 返信先のメールアドレス

- 定員(60名)まで先着順により、整理券をお渡しします。メールで申し込まれた方には、メールで整理番号を返信します。

当日は、全席自由です。

なお、当日、発熱や風邪症状がある場合は、恐れ入りますが入場を御遠慮ください。

現在、茂山千五郎先生の御指導のもと、部員3人が張り切って稽古中です。ぜひ御来場ください。

(下の画像は昨年の公演のものです。)

2025年11月06日

今年度も茶道部では、本校校有林から採取した土でお茶碗を制作しています。10月31日(金)の放課後に成型を行いました。芸術科教員の指導の下、部員オリジナルのお茶碗を作り上げていました。

また、11月1日(土)に着付けの先生にお越しいただき、きものの着付けや立ち振る舞いをご教授いただきました。卒業茶会に向けて、一人で着付けできるようになることが目標です。

2025年11月06日

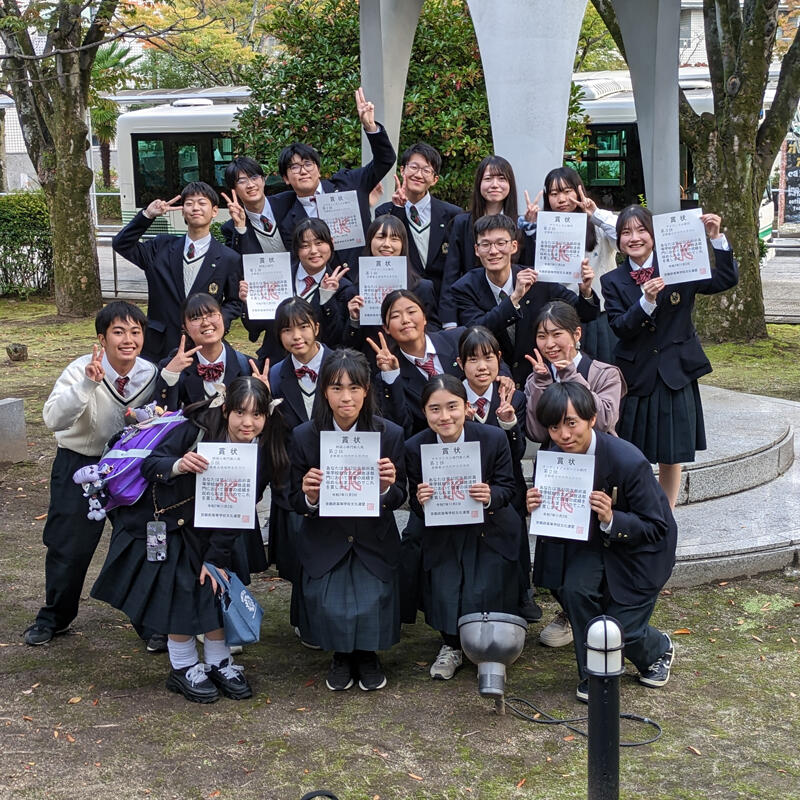

11月3日(月)に京都国際会館で開催された日本生化学会の高校生発表に専修コース2年生7名が参加しました。

「スーパーサイエンスラボ」の生物ラボに所属し、この春から取り組んだ研究の成果を発表しました。発表タイトルは次の3件です。

「外部からの光刺激によるダンゴムシの交替性転向反応への影響」

「バラ(Rosa 'Sympathie')の色素をTLCで分離するための展開溶媒の検討」

「顔面皮膚由来の表皮ブドウ球菌(Staphylococcus epidermidis)の単離」

このうち、「外部からの光刺激によるダンゴムシの交替性転向反応への影響」が金賞を受賞しました。

初めてのポスター作成、初めての発表、初めての学会参加と初めてづくしでしたが、本物の研究者や大学院生の発表なども見学し、サイエンスの世界の「ほんまもん」に触れることができ、大変有意義な1日となりました。

2025年11月05日

11月1日(土)に行われました京都府高等学校剣道新人大会において上記の成績を収めました。

1回戦は立命館宇治高校との対戦でした。粘り強い相手との接戦が続く中、チーム全員の力を結集し、見事勝利しました。続く2回戦はシード校の亀岡高校でしたが、危なげなく勝利しました。準々決勝の相手は、京都府の強豪校の日吉ヶ丘高校でした。実力的には上の相手にも自分から積極的に攻め、1本を先取する選手もいましたが、残念ながらチームとしては惜しくも敗れました。その結果京都府第5位に入賞し、令和8年1月に行われる全国選抜兼近畿選抜予選でのシード権を獲得しました。

また男子の団体戦は、亀岡高校との対戦でした。序盤から激しい攻防が続く中、惜しい技を繰り出していたものの決め切ることができず、1本差で惜敗しました。

1月の全国選抜兼近畿選抜予選に向けて課題も明らかになったので、日々の稽古で1つずつ克服していってくれると思います。

引き続き応援よろしくお願いします。

2025年11月04日

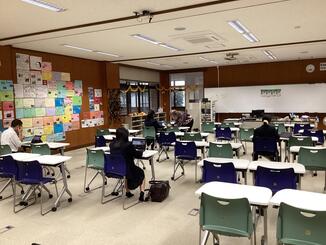

10月30日木曜日7時間目、LHRの時間に2年生対象の進路ガイダンスⅡを行いました。

3つの分野で実施し、分科会によっては大学から講師の先生をお招きしました。

各会場とも、熱心に講義を聞き、これまでの自分自身の学習を振り返ったり、これから目指す未来について真剣に考えたりする2年生の姿がありました。

本格的に受験生となるこの時期、一日一日を大切に、じっくりと歩んでいきましょう。

2025年11月04日

11月2日(日)に常磐野小学校で開催された常磐野福祉ふれあい祭りにバトントワリング部が参加し、演技を披露しました。生徒たちにとって普段の練習の成果を発揮する良い機会となったとともに、地域の方々にも楽しんでいただけました。

2025年11月04日

11/2に行われた京都府高等学校総合文化祭(京総文)放送部門の結果、来年度の全国大会出場が決定し、1998年から29年連続での全国大会出場となりました。

京総文の結果は以下の通りです。

・ビデオメッセージ部門第1位

・オーディオメッセージ部門第2位

・朗読部門第1位

・アナウンス部門第1,2,3位

・朗読部門新人戦第2,5位

・アナウンス部門新人戦第1位

ビデオメッセージ部門、朗読部門1名、アナウンス部門3名は全国高等学校総合文化祭秋田大会放送部門に出場となります。

また、朗読部門新人戦1名、アナウンス部門新人戦1名は近畿高等学校総合文化祭兵庫大会放送部門に出場となります。

これらの結果により、アナウンス部門1~3位の生徒3名は、12/20・21に京都市体育館で行われる全国高等学校駅伝競走大会の開・閉会式の司会を担当します。

また、朗読1位の生徒は12/13に京都コンサートホールで行われる全国高校生伝統文化フェスティバル・伝統芸能選抜公演の司会を、アナウンス新人戦1位の生徒はそれに先だって行われる高文連優秀校表彰式の司会を担当します。

番組・アナウンス原稿作成の取材でお世話になった皆様、読みの指導でお世話になった講師の先生ほか、ご協力頂いた皆様にお礼申し上げます。

今後とも放送部の活動へのご理解・ご声援をよろしくお願い致します。

2025年10月29日

10月23日(木)、GIの授業で1年5組の生徒が、トルコの高校生たちとオンラインで交流し、互いの文化について共有しました。参加クラスの国際交流委員がその様子をまとめてくれました。

『日本の料理に関するプレゼンテーションを行いました。トルコの高校生が内容についてたくさん質問をしてくださり、嬉しかったです。聞き返すことも度々ありましたが丁寧に答えてくださって楽しく交流することができました。相手の英語がとても流暢で、緊張してしまったため、こちらからはあまり質問などができませんでしたが、また交流する機会があればこちらからもたくさん話していきたいです。』

『日本の自動販売機についてプレゼンをした後、プレゼンの内容やお互いの国について質問を交わしました。英語によるコミュニケーションがなかなかうまくいかない時にも、頑張って伝えようとしてくれたことで楽しくやり取りできました。自分のリスニング力はまだまだということが分かったので、もっと英語力を磨いていきたいと感じました。』

2025年10月29日

10月22日(水)、韓国のコクソン高校の生徒と本校の国際交流委員7名がオンラインミーティングで交流しました。今年度の第2回目となる今回は、お互いの言語をプレゼンテーションで紹介しました。参加生徒たちがその様子をまとめてくれました。

『今回の交流では、お互いの言語をテーマにプレゼンテーションを行いました。韓国の生徒からは、動物の鳴き声の表現や日常で使うリアクション、夢に出てくる幸運・不運の象徴などを紹介してもらい、日本との違いに驚きながら楽しく学ぶことができました。韓国語をほとんど知らなかった私たちにも、カタカナで発音の仕方を教えてくれたので分かりやすく、交流を通してさらに興味が深まりました。質問にうまく答えられない場面もありましたが、伝えよう・聞こうとする姿勢が大切だと感じ、次回はもっと積極的に話してみたいと思いました。』

『ひらがなの濁点やオノマトペ、自己紹介の仕方などを紹介しました。韓国の生徒が一緒に発音してくれたり質問してくれたりして、楽しい雰囲気で交流できました。韓国の生徒からは、赤い文字で名前を書くことは縁起が悪いことや、若者言葉・ドラマのセリフなども紹介してもらい、言葉に文化が表れる面白さを感じました。アニメ好きの生徒が「I love Japan.」と言ってくれたのも嬉しく、日本の文化を大切にしていきたいと感じました。』

Copyright (C) 京都府立嵯峨野高等学校 All Rights Reserved.