SAGANO BLOG

2025年08月06日

国語のサマーセミナー

平安時代体験~源氏香・薫物づくり~を実施しました!

香道教林坊流 葭風会の早川光菜先生をお迎えし、源氏香と薫物(たきもの)づくりを体験しました。

まず、源氏香です。

源氏香とは、日本の伝統的な香道の遊びの一つで、貴族や武士の間で楽しまれてきました。

5種類の香木を順番に聞き、それぞれの香りが同じか異なるかを判別し、その組み合わせの図案を表す香遊びです。その図は『源氏物語』の全54帖のうち、遊びに使う組み合わせに対応する「源氏香図」として命名されています。

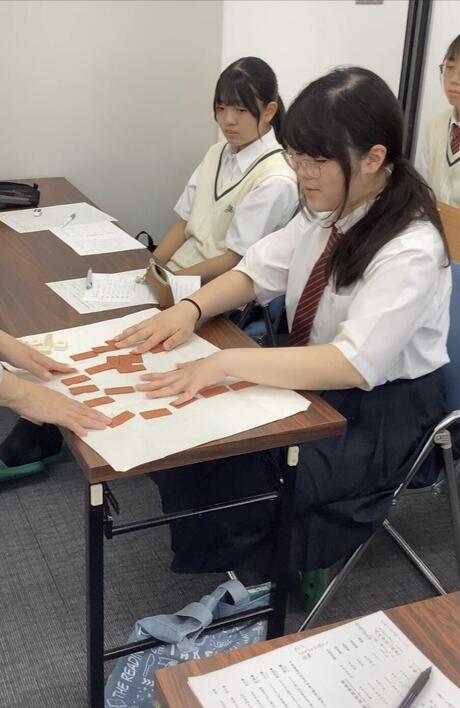

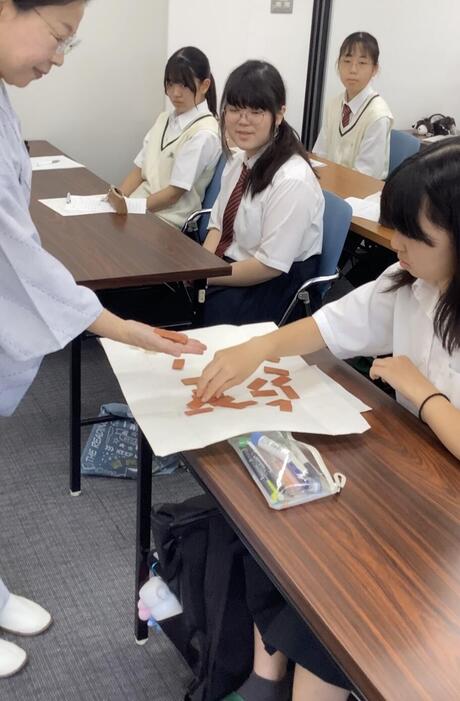

5つの香を生徒が選びました。それを順番に焚き、香を一つずつ聞いていきます。

各香が、前に聞いた香と同じか異なるか記録します。

同じ香りを線で結んだ「香図」を描きます。香図は全部で52通りあり、それぞれが『源氏物語』の帖の名前と対応しています。

香りの記憶力と感覚が問われる遊びで、みんな静寂の中で集中して香りを聞いていました。

答えが発表されましたが、参加者43名中2名が正解していました。風雅な遊びでした。

次に、薫物づくりです。

薫物は、香木や香料などを調合して香りを作る、日本の香文化の一つです。特に、平安時代以降の貴族社会では重要視され、その香りは人柄や美意識を表すものとされていました。

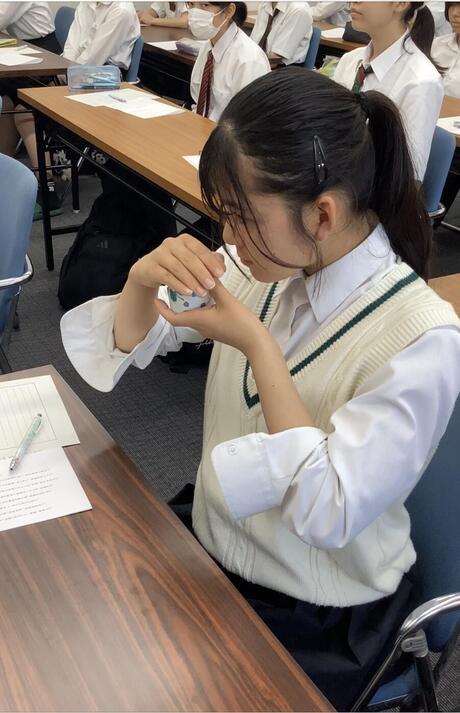

粉末状になっている材料を配合します。

つなぎとなるものを入れ、練り合わせます。乾燥させてから、焚いて楽しむものです。

香りは目に見えないものです。その見えないものの美しさを感じ取ることができました。そして、「嗅ぐ」のではなく「聞く」という表現を用いていますが、香りに心を研ぎ澄まして、内面と対話することが重要だということがわかりました。

『源氏物語』や『枕草子』の世界に生きた人々が愛した香り。それは、千年の時を経て、今に伝わっています。香道を学び、古典の世界とつながることができました。

Copyright (C) 京都府立嵯峨野高等学校 All Rights Reserved.