SAGANO BLOG

- >

- SAGANO BLOG

- >

- すべて(時系列)

2023年8月1日以降のブログをすべて時系列に掲載しています。

2026年02月13日

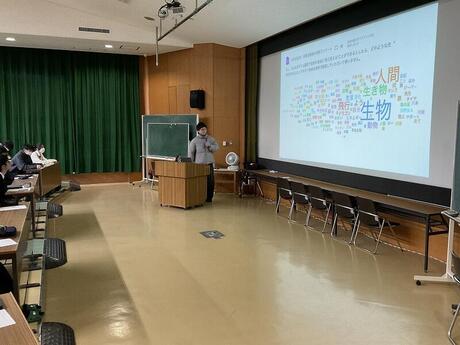

2月12日(木)1年生7・8組を対象に、SSLⅠにおいて表題の講義をしていただきました。

講師の稲田圭さんは本校の卒業生で、現在は京都大学大学院の博士後期課程で昆虫の遺伝子に関する研究に取り組んでおられます。一昨年度よりSSLⅡのTAとして生物ラボの課題研究指導にも来ていただいており、今回は初めて講義をしていただきました。

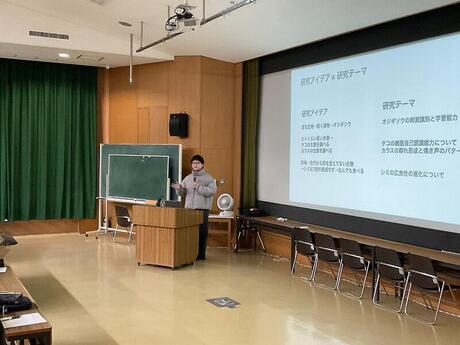

稲田さんからは、あらかじめ「もし、あなたがゲノム編集で生物を自由に"創り変える"ことができるとしたら、どのような生物を生み出したいですか?」という問が投げかけられており、1年生の回答をもとに、さまざまな実在する様々な生物の生態やゲノム編集の可能性について教えていただきました。次に、現在研究しておられるマダラシミの特定遺伝子欠失が形態形成に与える影響に関して話しをしていただきました。

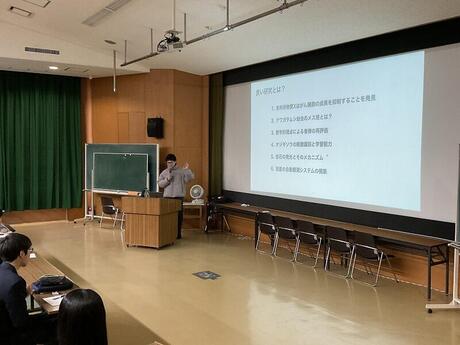

最後は「"良い研究"とは何か?」について考えました。その中で、研究の有用性は未知であり、必ずしも役に立つ研究を目指す必要はないことや、興味や気づきから生まれたアイデアから研究テーマに昇華させたものは、どれも良い研究になり得ると教えていただきました。

いま、まさに研究テーマに頭を悩ませている1年生にとっては、非常に元気づけられる先輩からの講義でした。

2026年02月06日

シンギュラリティバトルクエスト2025の決勝戦が1月31日から2月1日に開催され、嵯峨野高校コンピュータ部の1年生からなる2つのチームが、それぞれデータクエストおよびサイバークエストに参加し、データクエストにおいて全国3位を獲得しました。

シンギュラリティバトルクエストとは、未来を創造する素質者・能力者として、総合的なAI/ICTのスキルを磨き上げた「AIアスリート」となる高校生を発掘・育成し、その頂点を決める競技大会です。サイバークエストは、情報セキュリティに関するクイズ形式の問題を、セキュリティの知識やソフトを駆使して、隠された言葉(Flag)を見つけるCTF形式の競技です。データクエストは、情報科学・統計学の知見を用いて、ビックデータから社会的に有用な知見を抽出するためのスキルを競う競技です。

今回のデータクエストの課題は、系外惑星(太陽系外の惑星)の大気スペクトルデータを分析し、その惑星で生物が生存可能かどうかを予測する機械学習モデルを構築するというものでした。モデルによる予測の正確性とプレゼンテーションによる評価の結果、嵯峨野高校のチームは見事全国3位を獲得しました。

応援ありがとうございました!

2026年02月06日

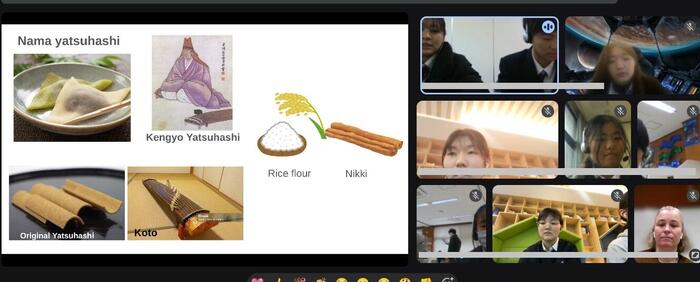

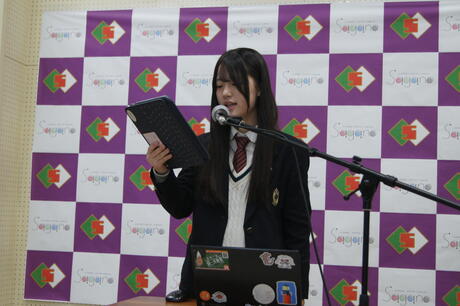

2月3日(火)、GIの授業で1年6組の生徒が、韓国のNamak High Schoolの生徒とオンラインで交流し、互いの文化について共有しました。参加クラスの国際交流委員がその様子をまとめてくれました。

『韓国の学生と、互いにプレゼンテーションを行いました。自分たちにとっては2回目のオンライン交流だったので、質問の時間では互いに聞きたいことを聞けて、観光スポットや言語の話で盛り上がることができて楽しかったです。韓国の学生は日本語も少し話していて、驚きました。自分も相手の言語で挨拶などできるようにしておきたいと感じました。』

『今回の交流では自分が今まで経験した交流の中で1番コミュニケーションが取れたと思います。特に韓国の生徒が作ったプレゼンテーションに対して私が感想を言った時、相手が私の感想にありがとうとリアクションしてくれて、自分の英語が通じてとても嬉しかったです。また相手のプレゼンテーションは日韓関係に対する自分なりの意見をまとめたもので、「自分たちは日本の人と仲良くしていきたい」と話してくれてとても嬉しく感じました。現地の生徒のリアルな意見が聞けておもしろかったです。今後も海外に住む高校生の感じること、思っていることを聞き、交流していきたいと思います。』

2026年02月06日

2月4日(水)、第2学年では校内で嵯峨野マッチを行いました。

今年度開催は、バスケットボール、キックベース、ドッジボール、百人一首、トランプ・ボードゲームの5種目。天候にも恵まれ、生徒達は全力で楽しみました。

クラス対抗ということもあって、どの種目も白熱。

かと思いきや、クラスの垣根を越えて楽しげな雰囲気の種目も。

2時間という限られた時間でしたが、充実した時間になりました。

結果は......

優勝 2組 準優勝 8組 3位 3組

そして今回の嵯峨野マッチは、種目選びや事前のルール設定、当日の運営・後片付けまで、各クラスの運営委員が中心となって実施しました。準備期間は短い中でしたが、みんなのために考えてきた行事を無事に終えることができました。

2026年02月05日

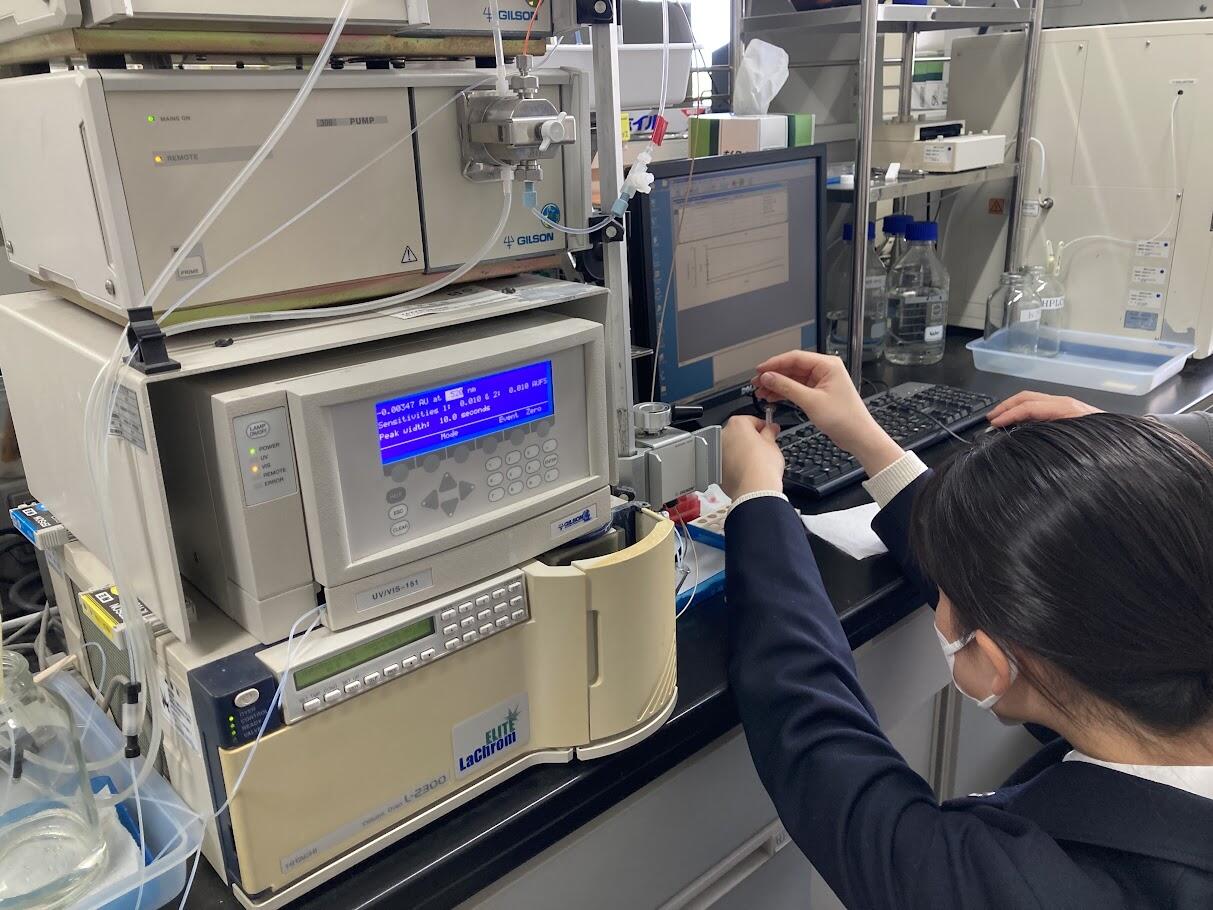

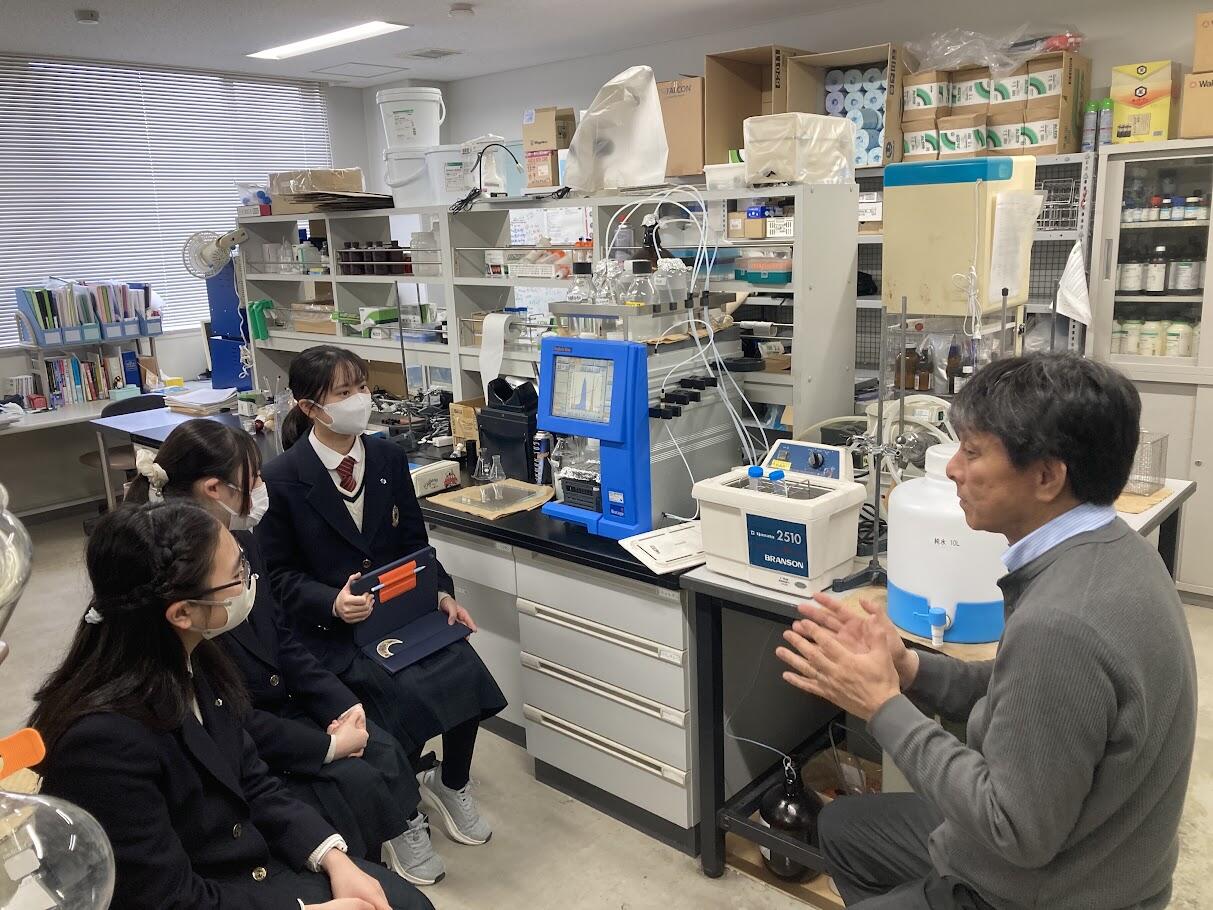

2月2日(日)スーパーサイエンスラボ生物ラボの「バラの花班」3名が長浜バイオ大学で探究活動の実験を行いました。

バイオサイエンス学部、生物有機化学研究室の河合靖教授の御指導の下、バラ花弁から色素を抽出し、吸光度の測定やHPLCを用いた色素の成分分析を実施しました。

大学の研究室の実験機器を実際に使用して、高校よりも高度な実験をする「ほんまもんの学び」ができました。

河合研究室のHPでも情報が公開されています。

//b-lab.nagahama-i-bio.ac.jp/~y_kawai/topics.html

2026年02月04日

1月15日(木)に、能と狂言を金剛能楽堂の能舞台で鑑賞しました。

生徒たちは事前に古典の授業において、昨年度の「躍動する時代-中・近世-の文芸ラボ」の生徒と狂言部が作成してくれた動画により、能、狂言の面白さと当日の演目について学習を行っていました。これにより、能楽をより深く楽しめたようでした。能も狂言も鑑賞したことがなかった生徒が半数以上でしたが、たいへん多くの生徒が満足したようです。

「600年も昔からあるものだが現代もなお面白く理解できることに興味を持った。」「声や動きや楽器に迫力があった。」「本物を観に行く価値があった。」などの感想がありました。

狂言:「棒しばり」

「動きや表情、笑いや泣きなどの表現を大袈裟にすることによって面白みが増している。」「間の取り方が面白い。」などの感想がありました。

能:「葵上」

「囃子の音色の強弱で、舞台上の空気の重さや登場人物の心情が感じ取れた。」「狂言とは対照的に厳かで重厚な雰囲気が印象的だった。」などの感想がありました。

「ほんまもん」に触れた1日でした。

2026年01月13日

1月10日(土)に行われました京都府高等学校剣道選手権大会において上記の成績を収めました。

1回戦は前回の新人大会でシード権を獲得したため、不戦勝でした。

2回戦は、1回戦を勝ちあがってきた立命館宇治高校との対戦でした。立命館宇治高校は、前回も対戦したチームで手強い相手でした。5人ずつの対戦では、1-1の五分になり、1名ずつの代表者戦になりました。本校の選手は、相手校の実力者に真っ向から立ち向かい、見事勝利を収めました。

続く準々決勝の相手は、京都府の強豪校の北嵯峨高校でした。実力的には上の相手にも自分から積極的に攻め、勝利を収める選手もおりましたが、残念ながらチームとしては惜しくも敗れました。その結果京都府第5位に入賞し、令和8年6月に行われるインターハイ予選の団体のシード権と個人4名出場枠を獲得しました。

また男子の団体戦は、北嵯峨高校との対戦でした。序盤から激しい攻防が続く中、惜しい技を繰り出していたものの決め切ることができず、惜敗しました。

6月のインターハイ予選に向けて課題も明らかになったので、日々の稽古で1つずつ克服していってくれると思います。引き続き応援よろしくお願いします。

2026年01月08日

校長式辞では、"度量"について話があり、ミシガン大学ビジネススクールの教授の研究内容を引用しつつ、「度量の広い人になるには、自分の関わる世界を広げ、新しいことにチャレンジし、いろいろな人と話すことが大切であり、そうした経験を通して、多様な価値観や考え方を持つ人がいることを知り、それを理解しようとする姿勢が大切である」と伝えました。

進路指導部長からは、アリストテレスの中庸説を例示し、「心配しすぎても、油断しすぎてもいけない。良い準備をしてまもなく迎える受験本番に備えてほしいこと、1・2年生は引き続き日々の学習を頑張ってほしいこと」を伝えました。

始業式もスタジオから各HR教室にLIVE配信しました。放送部生徒の皆さんが活躍してくれました。

始業式に引き続き伝達表彰を行いました。

中高生日本語研究コンテスト アイデア部門において、アカデミックラボ「言語文化ラボ」の生徒が優秀賞を、高校生・高専生科学技術チャレンジJSEC2025において、スーパーサイエンスラボ「数学ラボ」の生徒が入賞しました。

続いて、生徒会より、生徒の要望によって校内に"ストリートピアノ"を設置したことの報告がありました。

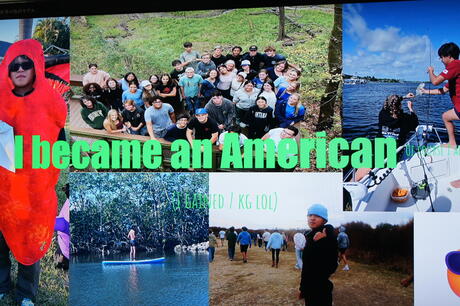

最後に、アメリカ・フロリダ中期留学から帰国した生徒の報告会を行いました。アメリカの高校生として過ごしたことで、多様な文化・言葉や慣習に触れ世界は広いと改めて感じたことや、未知の世界に飛び込むときに自分を信じることが大切であることなどを力強く語ってくれました。

2026年01月07日

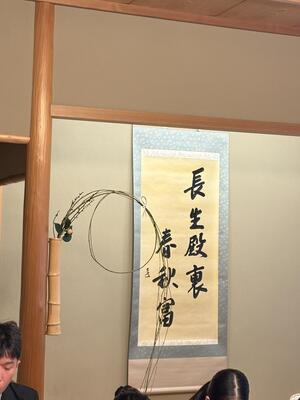

1月6日(火)に洛星高校で開催された初釜(新年のお茶会)に本校茶道部が参加しました。嵯峨野高校・洛星高校・洛南高校の計3校が参加し、表千家堀内先生のお点前をいただきました。

また、茶会後に洛星高校料理研究部の点心(懐石弁当)をいただき、交流を深めました。

2025年12月23日

12月20日(日)、狂言部の定期公演「嵯峨野高校狂言の会」を開催しました。2009年に狂言の取組を始め、3年目から発表会を開いていますので、今年が15回目になります。冬青庵能舞台では12回目。舞台と客席が近く、お客様の暖かい反応が伝わってくる、高校生にはありがたい会場です。

(1)「蟹山伏(かにやまぶし)」 山伏と強力が異形の者に出会います。蟹の精と察して「今晩のおかずにしてやろう」と打ちかかるのですが......。  (2)「呼声(よびごえ)」 無断欠勤している太郎冠者を、主人と次郎冠者が呼び出しますが、太郎冠者は居留守をつかいます。主人たちは謡で呼び出そうとして......。

(2)「呼声(よびごえ)」 無断欠勤している太郎冠者を、主人と次郎冠者が呼び出しますが、太郎冠者は居留守をつかいます。主人たちは謡で呼び出そうとして......。  部員は3人とも今年度から加入したので、狂言装束を着け、能舞台に立つのは初めてです。これまでの着物・袴や校内のホールでの上演に比べ、声の張りや動きのキレが「1.5倍増し」くらいになりました。蟹の精が山伏と強力を翻弄したり、主従3人で謡ったり踊ったりする面白さを、生き生きと演じることができました。

部員は3人とも今年度から加入したので、狂言装束を着け、能舞台に立つのは初めてです。これまでの着物・袴や校内のホールでの上演に比べ、声の張りや動きのキレが「1.5倍増し」くらいになりました。蟹の精が山伏と強力を翻弄したり、主従3人で謡ったり踊ったりする面白さを、生き生きと演じることができました。

どちらの曲でも、客席から賑やかな笑い声が上がり、狂言の楽しさ面白さを伝えることができました。これも、茂山千五郎先生はじめ茂山狂言会の先生方が懇切に御指導くださった賜物です。あらためて心から感謝を申し上げます。

休憩をはさんで、茂山千五郎先生と茂山茂先生が「仏師(ぶっし)」を演じてくださいました。動きの安定感やチラッとした表情の動きひとつで笑いを誘う演技は高校生と比べものにならず、仏師が次々に繰り出す印相(仏像の手や指の形)の大胆な変化に客席が大いに沸き、伝統の芸の素晴らしさを堪能させていただきました。

狂言部の卒業生が何人も来てくれて、大学で勉学のかたわら、狂言を続けたり、興味を能に広げて稽古を始めたりしている様子を教えてくれました。こうした良い伝統が続いていくよう、これからも励みたいと思います。

2025年12月22日

こちらのつづきです。

『昼食の時間には、夏のサマーキャンプに参加した私たちは一緒だった韓国の生徒と再会しました。久しぶりに会えてとても嬉しく、彼らが今回の研修で訪れた日本の場所や食べ物について話しました。「ずっと日本にいたい」と言ってくれたことが印象に残っています。プレゼントやお菓子を交換しながら、短い時間でしたがたくさん話すことができ、楽しいひとときを過ごしました。』

『数学の授業を一緒に受け、関数ソフトを使って絵を描く活動に取り組みました。言葉や国が違っても、同じ課題に向かって協力する時間はとても楽しかったです。私たちのグループでは、韓国のキャラクターを描こうとしましたが、完成した絵が思っていたものと違い、みんなで大笑いしました。この経験を通して、一緒に取り組むことの楽しさを改めて感じました。』

『英語の授業では韓国の生徒とペアになり、2対2でディベートを行いました。テーマについて話し合い、意見や反論をまとめて発表しましたが、作戦を立てる時間も英語で話す必要があり、短時間で自分の考えを伝える難しさを感じました。それでも、他国の生徒と意見を交換するのは新鮮で、とても楽しかったです。言葉や文化が違っても、「伝え合おう」「一緒に考えよう」という気持ちがあれば心は通じるのだと実感しました。』

韓国語でメッセージを寄せてくれた生徒もいました。

한국 학생들과 한국 선생님들,저희 학교에 와줘서 정말 감사합니다. 오랜만에 다시 만나함께 시간을 보낼 수 있어서 매우 기뻤습니다. 잠시 시간에 이야기 하고 수업을 함께 들으면서, 즐겁고 의미있는 추억을 만들 수 있었습니다. 이번 교류를 통해 서로의 문화와 생각을 또 잘 이해 할 수 있었고,앞으로도 계속 연락하며 계속 좋은 관계를 이어 하고 싶습니다. 다시 한 번 진심으로 감사합니다.

(韓国の生徒のみなさん、そして韓国の先生方、私たちの学校に来てくださり本当にありがとうございました。 久しぶりに再会し、一緒に時間を過ごすことができてとても嬉しかったです。 短い時間ではありましたが、お話をしたり、一緒に授業を受けたりする中で、楽しくて意味のある思い出を作ることができました。 今回の交流を通して、お互いの文化や考え方をよりよく理解することができましたし、これからも連絡を取り合い、良い関係を続けていきたいと思います。 改めて、心より感謝します。)

2025年12月22日

冬の都大路を全国の高校生が駆け抜ける全国高等学校駅伝競走大会。例年その開閉会式の司会は、京都府高等学校総合文化祭放送部門アナウンス小部門上位4名の生徒が担当することになっています。

今年本校放送部はこの部門で第1~3位を獲得し、3名の生徒が開閉会式の司会を担当することとなりました。

開会式は男子部員が同小部門4位のノートルダム女学院の生徒さんとともに担当、閉会式は女子部員2名が担当し、多数の選手・観客の前で緊張しながらも堂々と大役を果たしてくれました。

本校放送部の全国駅伝開閉会式の司会担当は7回で計11人となり、京都の放送部で最多となっています。来年以降もこの晴れ舞台に立てるよう頑張って参ります。

2025年12月22日

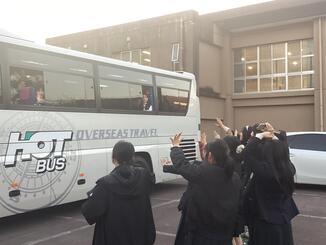

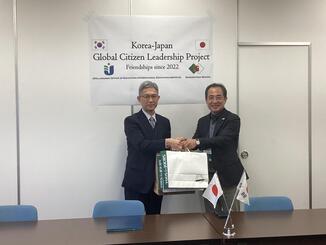

12月16日(火)、韓国の全羅南道州の高校から20名の訪問があり、授業や昼食会で交流しました。今回の訪問は、今年1年を通じて行われた【2025日韓グローバル公民権リーダーシッププロジェクト】の締めくくりとなる行事です。参加クラスの生徒がその様子をまとめてくれました。

『私たちは、韓国の生徒と一緒に、限られた材料でマシュマロをどれだけ遠くまで飛ばせるかを考えながらマシュマロ投石機を作りました。議論する中で、物理や力学に関する英単語がすぐに出てこず戸惑う場面もありましたが、ジェスチャーを使って必死に伝えると、相手も同じように工夫して応えてくれました。未熟な英語でも、気持ちを込めて伝えれば通じるのだと実感しました。飛距離を競う場面では、最後に逆転勝利が起こり、とても盛り上がりました。』

『お互いが作成したポスターをもとに自己紹介や交流を行いました。言葉や文化は違っていても、音楽やアニメ、野球など共通の話題を見つけることで、会話が自然と盛り上がりました。相手が日本語を一生懸命使って話してくれたことがとても印象に残っています。また、韓国語・英語・日本語の3つの言語を話せる生徒がいることを知り、世界の広さと多様さを強く感じました。』

『日本ならではの文化についてプレゼンテーションを行いました。発表中、相手が知っている言葉を日本語で繰り返してくれたり、「知っているよ」と反応してくれたりして、とても嬉しかったです。質問し合う時間が特に楽しく、直接交流することで新しい気づきがたくさん生まれました。英語が完璧でなくても、伝えようとする姿勢が何より大切だと感じ、これからもっと英語や韓国語を学びたいと思いました。』

後半へつづく

2025年12月22日

芸術文化週間の一環として、本校卒業生で福田美術館で学芸員をされている方にご講演いただきました。

今回は、「学芸員の仕事」についてご自身の経験をもとにお話ししていただきました。

学芸員が展覧会のテーマ、展示作品を決めたり、解説文をいかに来場者に読んでもらうかを工夫したりと、1つの展覧会開催に向けてやりがいと責任感をもって仕事にあたっておられる様子が講話の中から伝わり、社会で活躍する先輩の話に生徒たちは興味深く聞き入っていました。

講演後の質疑応答では、学芸員の仕事に就くには大学でどのような勉強をするのか、学芸員になるための就職活動での経験談等、高校生の疑問にまっすぐに答えていただきました。

参加者からは、なかなか学芸員の仕事について知る機会がないので知れてよかった、将来芸術に関わる仕事に就きたいと考えていたので興味深かったという感想がありました。

2025年12月22日

芸術文化週間の一環で、本校音楽科の教員が「ほんまもんコンサート」を開催しました。

昨年度に続き2回目の開催です。

今年度はプロの声楽家(ソプラノ)の方をゲストにお招きし、本校の音楽科教員のピアノ演奏で生徒にも馴染み深い校歌やジブリの曲、本格的なカンツォーネも披露されました。

コンサート当日、開場とともに熱心な音楽ファンの生徒が特等席を確保していました。「ピアノ演奏家としても活動する先生の手元を近くで見たい!」「プロの声楽家の迫力を間近でみたい!」と、この特別な機会を楽しみにしていた様子。

開演時には音楽室に多数の生徒・教職員が集まり、演奏が始まると学校とは思えない優雅な時間が流れました。

優しく、美しい歌声から、まさに身体が楽器であるかのようにお腹から頭の先まで声を響かせるような、美しくも迫力のある歌声で観客は「ほんまもんの音楽」に惹きこまれました。

目の前で見るから感じる「ほんまもん」の凄さを鑑賞でき、素晴らしい経験をさせていただきました。

2025年12月22日

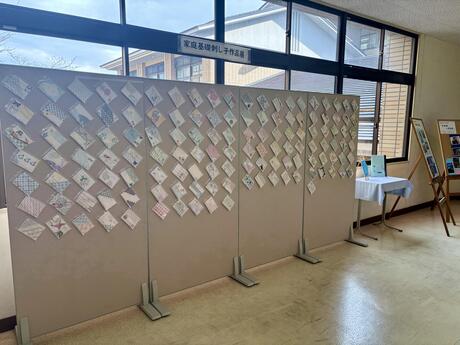

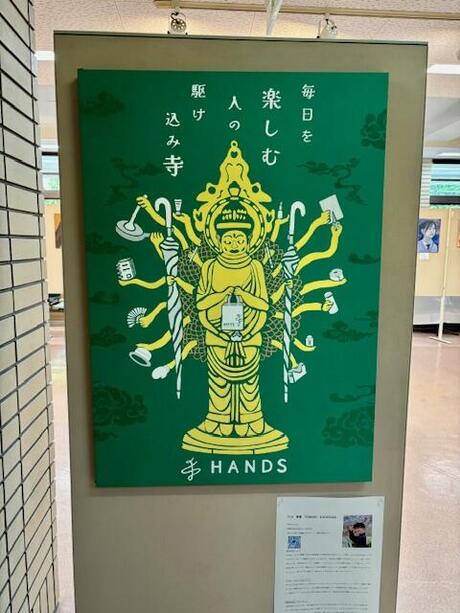

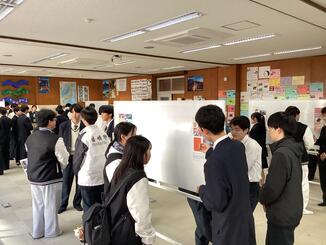

今年度も2学期期末テスト後の12月12日から17日まで、芸術文化週間として教科やクラブ、図書委員会の作品展示、発表を実施しました。会期途中の13日(土)には、保護者参観日として約120名の保護者の方にお越しいただき、嵯峨野の文化力の高さも実感いただけたかと思います。

今年度は校内各所に作品を展示し、校舎内を生徒たちの作品で彩りました。

勉強や探究活動、クラブ活動で忙しい嵯峨野生に、教室移動時や休み時間の隙間時間に芸術や文化に触れ、少しでも心豊かな時間を持ってほしいという思いで展示しました。

実際に生徒たちは友人の作品を見つけて感想を言い合ったり、じっくりと見入ったりして作品を鑑賞していました。

嵯峨野生の素晴らしいところは、他人の良いところを見つけ、それぞれの個性を尊敬する姿勢持っているところです。芸術文化週間では、作品鑑賞を通じてそんな嵯峨野生の姿がいたるところで見ることができました。

授業作品はもちろん、クラブの作品も力作揃いです。茶道部は校有林で採った土で制作した茶碗、華道部はクリスマスに合わせた華やかな作品、放送部は全国大会や近畿大会出場を果たした映像作品の上映、美術部、デザイン工芸部、写真部は作品展示を行いました。

発表部門では、軽音楽部、ダンス部、バトントワリング部、吹奏楽部が芸術文化週間にむけて準備してくれ、観客を楽しませてくれました。

作品制作や、演奏、演技、ダンスで表現することはこれから大人になるうえでも貴重な経験です。校内での小さな発表かもしれません。でも、10代の「今」だからできる表現をこれからも大切にしてほしいと思います。

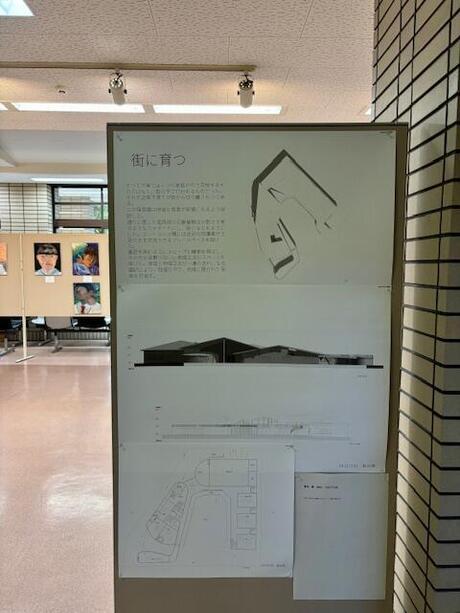

また、今年度は現在、芸術大学や建築デザイン系大学に在学している卒業生の作品も展示しました。自分の「好き」を高校時代に見つけ、それぞれのフィールドで頑張っていることが作品から伝わります。嵯峨野高校では、芸術系に進学する生徒は少数ですが、芸術系に関心を持っている在校生に先輩から作品を通じてエールを送ってくれました。

2025年12月19日

12月15日(月)、GIの授業で1年2組の生徒が、パキスタンの生徒とオンラインで交流し、互いの文化について共有しました。参加クラスの国際交流委員がその様子をまとめてくれました。

『私たちは日本のアニメや京都の四大祭りについてプレゼンテーションを行いました。パキスタンの生徒からは、地域のお祭りや食文化、宗教について教えてもらいました。特に印象に残ったのは、伝統的な衣服の紹介で、赤い帽子がとても可愛く、強く記憶に残っています。また、「私はムスリムだよ」と自分の宗教について自然に話してくれたことが心に残りました。イスラム教は規律が厳しいというイメージがありましたが、実際はとてもオープンで、考え方が大きく変わりました。』

『英語が完璧でなくても、積極的に話しかける姿勢があれば楽しく交流できると感じました。相手の国について知っていることがあると、聞き取れない部分があっても内容を想像できたり、こちらから質問を広げたりすることができ、より「交流している」と実感できました。自分たちの国の良さを伝えたり、相手が日本の好きなところを話してくれたりするととても嬉しく、この気持ちは世界共通なのだと思いました。相手のことをもっと知りたいと思う気持ちの大切さに気づくことができた、貴重な交流でした。』

2025年12月19日

12月19日(金)2学期終業式をおこないました。

校長が式辞を述べました。その中で1・2年生には「年が明けると3学期だが、次の学年に向けて良い形で締めくくってほしい。」3年生には「いよいよ受験本番だが自分の持っているものをしっかり出し切ってほしい。そのためには、体調とメンタルの維持・管理が最も重要である。」と伝えました。

最後に、人によって大切だと感じるものや対象は異なり、さまざまな価値観があるが、一度自分の価値観を見つめてみてほしい。と締めくくりました。

生徒部長からは、道路交通法改正に伴う自転車の交通ルールについて、特に留意すべき事項を説明し、注意喚起をしました。

放送部のみなさんの協力で、スタジオからLIVE映像を各HR教室に配信しています。

終業式に引き続き、優秀な成績を挙げた部活動、ラボ活動に対する伝達表彰をおこないました。

ワンダーフォーゲル部:近畿高等学校登山大会第3位(男子) 近畿高等学校登山大会第3位(女子)

剣道部:京都府公立高等学校剣道大会 個人の部優勝(男子)

水泳部:京都府国公立高等学校水泳競技大会 100m背泳ぎ優勝(男子)100m自由形優勝(女子)50m自由形優勝(女子)100m平泳ぎ第2位(女子)200m個人メドレー第2位(男子) 京都府高等学校水泳競技新人大会100m背泳ぎ第3位(男子)

陸上部:京都府高等学校ジュニア陸上競技対校選手権大会 1500m第2位(女子)

放送部:京都府高等学校総合文化祭放送部門 朗読小部門第1位 アナウンス小部門第1位・第2位・第3位 ビデオメッセージ小部門第1位 アナウンス小部門新人戦第1位 朗読小部門新人戦第2位・第5位

軽音楽部:とよさと軽音楽甲子園豊郷商工会長賞

SSL生物ラボ:日本生化学会大会高校生発表 高校生優秀発表賞金賞

最後に、日韓公民権プロジェクトに参加した生徒が、相互交流を通してSDGsに関わる諸問題について議論を深め、アクションプランを策定した成果を発表しました。

2025年12月19日

12月18日(木)7限のLHRで、2年生を対象に卒業生講話を行いました。

本校の卒業生6名が、文理別に志望校の決定や受験勉強における経験談、大学生活の様子、学部・学科の魅力などを語ってくれました。

生徒たちは、先輩からのメッセージにメモを取りながら真剣に耳を傾けており、講話終了後には積極的に質問をする姿もみられました。日頃の授業や基礎固めの大切さを実感し、今から自分が何に取り組むべきか、どのような力をつけなければならないかを具体的に考えるよい機会となりました。

長かった2学期が終了します。1年後の受験生としての姿を見通しながら、主体的に学ぶ姿勢をさらに深化させることを期待しています。

Copyright (C) 京都府立嵯峨野高等学校 All Rights Reserved.