4月15日(金)、部活動紹介を行いました。

2,3年生は普段の活動を1年生の前で実演したり動画を用いて説明するなど、各部活動の工夫を凝らした演出で1年生の興味を引きつけました。1年生は目の前で行われる迫力ある実演や動画に釘付けで、自分がどの部活動に入りたいかイメージが持ててきたのではないでしょうか。

高校生活で打ち込めるものを見つけて実りある学校生活を送ってください。

4月14日(木)、3年生の校外学習は雨天時のプランであるラウンドワン伏見店に行きました。(晴れれば姫路セントラルパークへ行く予定でした。)

午前の部ではクラス対抗ボウリングで汗を流しました。

午後の部ではテニス・バドミントン・サッカー・セグウェイ・アーチェリー等、様々なスポーツ体験をすることができました。思う存分リフレッシュし、同時にクラスの絆を深めることができました。

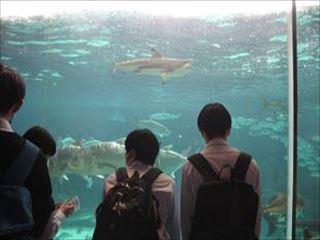

4月14日(木)、2年生の校外学習では神戸市立王子動物園と須磨海浜水族館に行きました。

王子動物園では有名なゾウやトラなどの動物から、普段テレビでもあまり見ない動物までたくさんの動物を見て写真を撮りました。

須磨海浜水族館では魚の生態について、詳しい解説を読みながら様々な魚を見ていました。ただ魚を眺めるだけではなく、魚の生きるための知恵について知識を得るなど良い勉強になったようです。

生徒はこの校外学習で、フォトコンテストのためにたくさんの美しい写真や楽しい写真を撮ることに挑戦しました。果たしてどんな写真が撮れたのか結果が楽しみです。

本日、1年生を対象に「フレッシュマンセミナー」を開催しました。

フレッシュマンセミナーでは、これからの学校生活を豊かにするために意識してほしいことや、進路の実現のために取り組んでほしいことなどを中心に学舎長をはじめ、教務・生徒指導・進路指導部長の先生方からの講義を受けました。

1年生も先生方の話に熱心に耳をかたむけ、「何のために勉強するのか」「自分がこの学校で何を実現していきたいか」といった自分を客観的に見つめる、大事な視点について考えることができたのではないでしょうか。

これまでの先輩の伝統に習いつつ、自分自身のオリジナリティを意識してそれぞれの自己実現のために頑張ってください。

午後からは集団行動の練習を行いました。初めは揃わなかった動きも徐々に揃いはじめ、最後には全てのクラスがきれいに整列し、練習を終えることができました。

また、集団行動の練習の中で、お互いの動きを確認し合い、クラス内で積極的にコミュニケーションをとる姿も多く見られました。

本日のセミナーをきっかけにクラスの団結力を高め、授業や学校行事にクラスとして意欲的に取り組んでくれることを期待しています。

授業が本格的に始まりました。

初回の授業はオリエンテーションとして、一年間の授業の目標や学習内容、どのように学びを深めていくのかといった教員と生徒の大切な目線合わせの時間です。時に真剣に時に笑みを浮かべ、先生の話を食い入るように聞く生徒たちの姿が印象的でした。

そして、宮津学舎の代名詞となりつつある2年生の「総合的な探究の時間」も始動しました。

今年度から宮津学舎の総探は"Safari(サファリ)"となりました。Safariとは、スワヒリ語で「旅」「航海」を意味し、自分だけの答えを捜す旅のこと。その旅程にある苦楽と出会いが人生の大きな糧になります。まさに宮津学舎の探究活動にぴったりの名称です。

今年の2年生はどのような学び・発見をしていくのでしょうか。答えのない旅路は始まったばかりです。

4月8日、新学期が始まりました。

生徒たちは新しくなったクラスを確認して、それぞれの教室に向かいます。

今年度は久しぶりに新2,3年生が一緒に体育館で始業式を受けることができ、皆真剣な様子でお話を聞いていました。

始業式では優秀な成績を残した宮津学舎のフィールド探究部、加悦谷学舎のウェイトリフティング部の紹介がありました。フィールド探究部は全国およそ6000のプロジェクトの中から「ベストマイプロジェクト賞」に選ばれ、ウェイトリフティング部は大会新記録ならびに高校新記録を出すという素晴らしい結果を残しました。

3

また校長先生の式辞では、「生きる力」だけではなく「生き抜く力」が必要であるというお話をされました。ただ漫然とその場を生きるのではなく、努力し目標に向かって「生き抜く」ことが大事であり、宮津天橋高校はそのような頑張る生徒を全力でサポートする学校であるということを忘れずに高校生活を楽しんでください。

桜の花が咲き誇り、春の暖かさが感じられる季節となってきました。

明日、新2・3年生は新年度のスタートとなる始業式です。

また、入学式も近づいてきて、生徒たちも一層やる気に満ちた様子で部活動に励んでいます。

新しく後輩を迎えるにあたって、新2・3年生たちはそれぞれの目標に向けて頑張っています。

自習室でもノートを広げ、勉強を頑張っている生徒がいます。

年度が変わることで多くの新たな出会いがあると思います。その出会いを大切にして楽しい学校生活にしてください。

新学期の開始まで残りわずかとなりました。本校正門近くの桜も日をますごとに鮮やかな色をつけています。

新学期も満開の桜のもと、始められるのではないかと期待をしております。

さて、桜の代表の1つとして知られるソメイヨシノ、花の色は何色でしょうか?

白色と答える人もいれば、ピンク色(紅色)と答える人もいるのではないでしょうか。

実は、ソメイヨシノは咲き始めの頃は白く、日を経るごとにピンク色(紅色)に色を変えると言われています。

また、桜が満開を迎える頃、好物である蜜をもとめ、その周りをミツバチが飛び始めます。

さて、生徒の皆さんが登校する日は、何色の花が咲いているのでしょうか?ぜひその目で確かめてみてほしいと思います。

2月25日(金) 建築科3年生「匠」コース 22名が製作した「ままごとハウス」を与謝野町立つばきこども園に寄贈しました。

今回、寄贈した「ままごとハウス」は、こども園がある加悦地域の旧加悦鉄道やSL広場などにちなんで、煙突やのぞき小窓などを取り入れた「SL機関車型」になっています。

寄贈当日は、園庭には雪が残っていました。トラックから設置場所まで距離があり、搬入経路の相談などをしていると、園児たちからの大きな声援がありました。その声に、高校生たちはパワーをもらって、何とか設置場所まで無事に運ぶことができました。

ままごとハウスと一緒に高校生が製作したベンチや中学生が製作した積み木を寄贈しました。

積み木は、地元の加悦中学校の生徒たちが積み木ボランティアとして製作したものと、長年積み木ボランティアを続けられている宮津中学校の生徒たちが製作した積み木と木箱の2セットを寄贈しました。

高校生の卒業式当日には、つばきこども園からお礼の手紙が届き、最後のホームルームで教室に掲示されました。たくさんの思い出を胸に、生徒たちは元気よく宮津高校を巣立っていきました。

2月24日(木)建築科2年生が「左官」実習を行いました。

講師として"左官の伝道師" 佐藤ひろゆき先生と京都左官専修学院 院長 佐伯護先生に指導していただきました。

午前中に左官の歴史や魅力、仕事などについて佐藤先生から講義をしていただきました。

午後からは実際に1人1枚土壁を塗りました。先生の見本では、土が壁に広がって行く様子は簡単なように見えますが、実際に生徒たちがやってみると、すぐに土が落ちてしまい上手くいかない様子でした。しかし、講師の先生方の丁寧な指導で徐々に上手く塗れるようになりました。

この左官実習を行いたい思いで建築科に入学した生徒もあり、毎年体験した生徒は楽しく実習をしています。