6月2日(木)、1年生の探究活動が行われました。

今回の授業ではキャリア教育として生徒たちは自分の希望進路について調べ、グループでそれぞれが調べたことを発表し合いました。自分の就きたい職業が実際に社会ではどのような役割を担っているか、また、その職業に就くためにはどのような資格がいるか、どのような勉強や知識が必要なのか詳しく調べて発表ができていました。次年度の文理選択を考えている今、希望進路を単なる夢ではなく目標として、今の自分が身に着けるべき力は何かが見えてきたのではないでしょうか。

5月31日(火)、考査期間が終了し1年生は科目選択説明会、3年生は進路実現に向けての激励会を行いました。

本日全ての考査が終了し、生徒たちは席替えなど1学期後半に向けて気持ちを新たにしました。今年度初めてのテストとなりましたが、これまでの努力の成果が発揮できていると良いですね。

1年生は科目選択、3年生は進路実現に向けての激励会では、それぞれ自身の進路についてどのように進むかを考える場になりました。なりたい自分の未来像を想像し、その実現に向けて一歩一歩確実に進んで欲しいと思います。

1学期中間考査は、5月26日(木)~31日(火)の4日間の日程で行います。

今週末に3年ぶりの両丹総合体育大会(両丹総体)が予定されており、放課後練習を実施する体育系部活動も多いですが、学習室やアゴラ、廊下では多くの生徒が学習に励んでいます。

基本的事項をしっかりと覚え理解し、自分が納得するまで問題と向き合う。なかなか理解できない部分は、教科の先生に徹底的に質問する。宮津学舎でよく見られる光景です。

今年度最初の定期考査、この1年の良いスタートがきれるように考査最終日まで頑張りましょう。

本日6限目に生徒総会を行いました。今年度の生徒総会も新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、生徒会役員は放送室からそれぞれのクラスの生徒たちに向けて声を届けました。昨年度の生徒会会計決算報告、今年度の生徒会予算案を報告し、賛成多数で可決されました。また、生徒会長や各局の局長が今年度の活動方針について説明をしました。

生徒一丸となって学校生活をより良いものにしていきましょう。

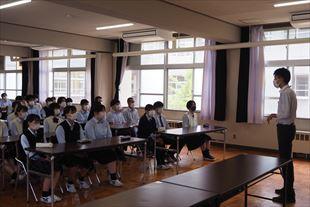

5月7日(土)に授業参観・PTA総会・学年懇談会及び分野別進路説明会を実施しました。3年ぶりの実施となり、多くの保護者の皆様に御来校いただきました。

授業参観では生徒たちが真剣な眼差しで授業を受けている様子を保護者の皆様に見ていただきました。普段どのようなことを勉強しているのか、授業での様子を見せることができたのではないでしょうか。

授業参観の後はPTA総会と学年懇談会、分野別進路説明会を行いました。PTA総会や懇談会では学校の教育方針や現状について説明が行われ、保護者の皆様に理解していただく場となりました。分野別進路説明会では生徒の進路実現に向けて、今後の進路スケジュールや本学舎の進路指導方針など、保護者の皆様と進路に関する情報を共有する機会となりました。

お預かりさせていただいているお子様がより良い学生生活を送れるように、ひいてはお子様たちの将来のために学校がどのようなことをしているのか、知っていただく良い機会になったと思います。

5月6日(金)6限目に読書HRを実施しました。普段は勉強や部活動で忙しく、心を落ち着けてじっくりと本を読むという機会は少ないかもしれません。ゆっくりと本を読む時間として、年に数回読書HRを設定しています。

1時間という短い時間でしたが、この読書HRで見つけた新たな本との出会いが良いものになるといいですね。

4月26日(火)、2年生の希望者を対象に学年部長の河内教諭による難関大ガイダンスを行いました。

「受験を将来の夢のような遠いものではなく、しっかりとした『目標』として捉えて、その実現に向けて動かなければならない」という学年部長の言葉に、生徒は受験に向けて今自分が何をしなければならないのかを考える良いきっかけとなりました。ガイダンスでは、今後の模擬試験で目標とすべき偏差値や本校卒業生の合格者数などの具体的な数字を見たり、京都大学や大阪大学の実際の入試問題を解いてみたりすることで、難関大受験に向けて具体的にイメージすることができたと思います。本日のガイダンスには2年生28名が参加しました。チーム難関大として互いに切磋琢磨し合い、一つ一つを着実に積み重ねていきましょう。

4月21日(木)、1年生の授業で探究活動である「Safari」が始まりました。「Safari」とはスワヒリ語で「長い旅」という意味で、まさに旅をするように自分で目的地を定め、そこに至るまでの道を計画し切り開いていくという宮津学舎の探究活動に即した名前となっています。

今回の授業では探究活動のオリエンテーションが行われました。次回はキャリアガイダンスとして、自分の興味関心に基づいて調査の計画を立てていきます。探究活動を楽しみにしていた生徒は多く、熱心に取り組んでいました。

4月21日(木)、新入生図書館オリエンテーションを行いました。

図書館の利用方法や本の借り方についてオリエンテーションを受け、生徒は興味津々で本を手に取っていました。

本を読むことで様々な知識を身につけたり、想像力を鍛えることができます。様々な本との"出会い"が待っています。図書館を大いに利用してください。

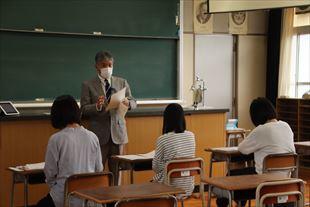

月曜日から面談週間が始まりました。

担任の先生はクラスの生徒全員と面談をして、日々の学校生活や生活習慣・進路希望などたくさんの事を話し、それぞれの目標実現に向け生徒たちと思いを共有します。

写真は昼休憩の時間を利用して、アゴラで面談している様子です。