クラブ活動

生物部では、令和5年7月29日(土)に構口親水公園において、梅津まちづくり委員会との『有栖川の川開き・生き物調査』を行いました。

2006年より続くこの取り組みですが、今年は4年ぶりの開催となり、地域の小学生や幼児、保護者、桂川クラブ、立命館大乾ゼミOBなど、総勢58名が参加するイベントとなりました。

最初に生物部部員がカッパに扮し、子どもたちに川の魅力とその恐さを伝えたあと、川掃除合戦と称した清掃活動を行いました。そして、メインプログラムである生き物採集を行いました。参加した子どもたちは初めてみる水生生物に興奮しながら、川と生き物に親しんでいました。

今後も、生物部では「カッパ流域ネットワーク」を基盤に、有栖川の流域にある学校や地域住民の方々と協力しながら 有栖川の水質調査を継続し、さまざまな取り組みを外部に発信していきたいと考えています。

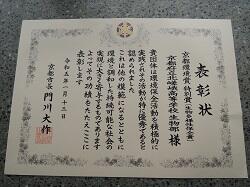

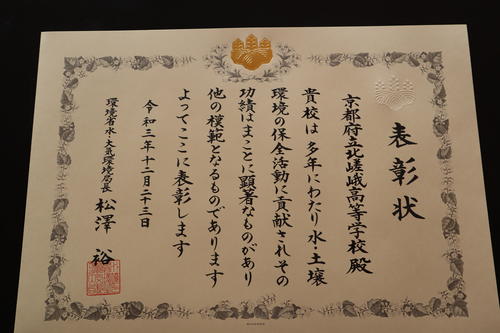

生物部では、1月13日(金)に京都市役所で行われた『第20回 京都環境賞 表彰式』において、特別賞である「生物多様性保全賞」を受賞しました。

この京都環境賞は、京都市が市民や事業者の環境に関する関心を高め、様々な実践活動の更なる推進を図ることを目的として平成15年度に創設し、地球温暖化の防止、生物多様性の保全や循環型社会の推進等の環境保全に貢献する活動を実践する個人や団体を表彰しています。

生物部が20年以上に渡り、有栖川で小学校や中学校、大学や地域の方々と共に行ってきた生物環境調査や、単独で行ってきた調査研究がこの度認められ、「生物多様性保全賞」を受賞しました。

今後も、生物部では「カッパ流域ネットワーク」を基盤に、有栖川の流域にある学校や地域住民の方々と協力しながら調査活動を継続していきたいと思います。

下記サイトにて、生物部の活動や発表が配信中です。是非チェックしてみて下さい♪

☆京都環境フェスティバル2022

チェック ⇒ 『身近な川からみた環境!有栖川からの大切なメッセージ』

☆こども水質保全活動助成事業

生物部では、「カッパ流域ネットワーク」と称して、地域の水質環境保全ネットワークを広げる活動を行っていますが、11月6日(日)に行われた「嵯峨自治会連合会」主催の有栖川清掃活動に参加しました。

一緒に参加する他の部活動が刈り取られた草を集める中、生物部では胴長を着用し、川の中にあるゴミを集めました。

夏にはホタルが飛び、一定の水質が保たれている有栖川ですが、約1時間の間に多くのゴミが拾えるほど、川の環境は深刻さが窺える結果となりました。プラスティックゴミや家電などの不法投棄など、私たち人間が作り出した自然に分解できない人工物が、海にまで至る広範囲な環境汚染を生むことをしっかり認識し、行動していかなければならないと強く感じました。

今後も、生物部は「カッパ流域ネットワーク」を発展させ、有栖川の流域にある学校や地域住民の方々に情報を発信する活動を続けていきます。

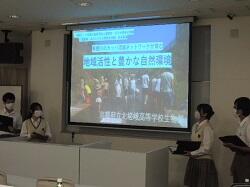

生物部では、10月22日(土)に「京都環境フェスティバル2022」に協力するための映像撮影を行いました。

このイベントは、平成2年度から実施されてきた「府内の各地域で活動するNPOや学校、企業等が出展し、環境について楽しみながら、学び・考えることができる参加・体験型イベント」で、生物部では、環境・SDGs関連として『身近な川からみた環境!有栖川からの大切なメッセージ』と題し、YouTubeでオンライン開催します。小学生や中学生にもわかりやすく、楽しみながら関心を持ってもらう工夫として、部員がカッパに扮して熱演しています。映像は11月11日から配信されます。ぜひチェックしてみてください。

京都環境フェスティバル2022サイトは ⇒ こちらから

生物部では、約20年に渡り、学校横を流れる有栖川において、流域にある小学校や地域のまちづくり委員会等と連携し、清掃活動や水質調査・判定、啓発活動等を行い、近年では「カッパ流域ネットワーク」と称して、地域の水質環境保全ネットワークを広げる活動を行ってきました。

今回、その取り組みの一環として、有栖川が校内を流れる嵯峨中学校において、生徒会メンバーの協力を得て、初の合同調査を行いました。川幅や深さ、流速、パックテスト等を行った後、指標水生生物を採取し同定した結果、今回の調査では水質階級Ⅱ(ややきれいな水)となりました。

今後も、同じ有栖川に位置する地域や学校とのネットワーク広げ、有栖川での問題や課題に向き合い、解決に向けて活動を継続的に行っていきたいと考えます。嵯峨中学校の皆さん、ご協力ありがとうございました。