学校生活

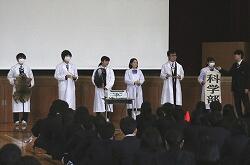

4月10日に新入生歓迎会が行われました。2分という短い時間でしたが、科学部も新入生に対してしっかりアピールできたと思います。

莵道高校の科学部は本当にさまざまな活動をしているので、なかなか「これをやっています」と説明することが難しいです。だからこそ、新入生の皆さんには一度どんな活動をしているのか体験して欲しいと思っています。

4月12日(金)と17日(水)に、科学部の部活動体験を実施します。少しでも興味のある人は、放課後に生物実験室まで来てください。お待ちしています。

もうすぐ新年度が始まりますが、春休み中も学校林ではセンサーカメラが常時作動中です。暖かい季候になってきて、さまざまな動物が顔を出し始めてくれると嬉しいのですが、実際はニホンジカばかりが撮影されている、いつも通りの学校林です。

2月くらいからニホンジカの群れが学校林内に滞在している時間が増加しています。特にスギ林になっている場所では、雄と雌が混じった群れが昼も夜もやってきていて、さながらニホンジカの社交場のようになっています。

科学部では過去に、「学校林に来るニホンジカが増えると、他の動物が姿を見せにくくなるのではないか」という考察をしています。この状況が学校林内の生物多様性にどのような影響を与えるのか、注意深く見守っていきたいです。

3学期の終業式が終わり、春休みに入りました。今年の3月は急に気温が下がって雪が降ったり、不安定な季候が続いていましたが、これからは少し落ち着いて春らしい気候になっていきそうですね。

冬から春へ変わっていくこの時期は、雄のニホンジカの角が生えかわる時期でもあります。シカの角は枝角(アントラー)と呼ばれ、1年ごとに抜けては新たに生えてきます。

冬の終わりから春にかけて角が落ち、新しい角が伸びていきます。このとき、新しく伸びてくる角は皮があって見た目も柔らかい感じです。秋頃には角を樹木などにこすりつけて皮を剥がしていき、骨っぽい見た目の、硬いシカの角になっていきます。

今回、角が落ちたばかりの雄ジカを撮影することができました。こういう季節変化を見ることができるのは、センサーカメラ調査の楽しいポイントだと思います。

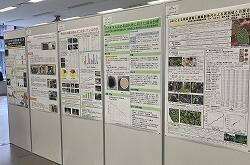

3月10日に東京農業大学(世田谷キャンパス)で開催された日本森林学会大会 第11回高校生ポスター発表に参加しました。莵道高校科学部は「 学校林の哺乳類はどこを歩いているのか」という研究テーマの発表を行いました。センサーカメラ調査の写真から、動物と倒木の関係性に着目した研究となっています。

当日は東京の会場まで行き、ポスターセッションをしました。他県の高校生や、大学の先生をはじめとした日本森林学会の研究者の方たちと交流することができ、貴重な経験となりました。また、閉会式後は東京農業大学のキャンパスツアーに参加し、大学生に校舎の案内をしてもらいながら、大学に関する様々な話を聞くことができました。

発表したポスターは以下のPDFからご覧ください。

学校林のセンサーカメラではたまにしか撮影されない、写っていると嬉しい動物のひとつがイタチです。京都にはニホンイタチとチョウセンイタチの2種が生息しているのですが、写真ではなかなか見分けがつかないので、科学部では「イタチ類」として記録しています。

同じイタチ科の動物としてテンがいます。こちらはイタチと違って、学校林でよく撮影される動物です。イタチとテンは姿こそ似ていますが、生息環境や餌などに違いがあり、森林では樹上性の傾向が強いテンの方が多いようです。逆にイタチは川原などの水辺に多いみたいですね。

ちなみにイタチですが、実は年末年始に、校舎内に入り込んで生ゴミをあさったりする姿が確認されています。イタチが屋内に入り込むのはよくある話なのですが、ゴミを荒らしたり、糞尿をまき散らしたり、見た目と違ってかわいくないことばかりします。幸い、3学期が始まって校舎からはいなくなったようですので、とりあえず安心しています。

学校林で見られる哺乳類の中でも、特に季節性のある行動をするのがアナグマです。アナグマは冬眠(冬ごもり)をするので、基本的には冬の期間(12月~2月頃)は撮影されることがありません。ところが今年は、1月や2月にアナグマが撮影されています。

アナグマは冬眠するといっても、実際にしているのは「寒いから引きこもっているだけ」という冬ごもりです。よって、冬でも暖かい日はトイレに行ったり、水を飲んだりするためにお出かけするのですが、今年はそういう日が多いのかも知れません。

こういうところから、今年が暖冬であることを強く感じますね。気温が動物たちに与える影響は大きいのです。

頭足類であるイカは、手軽に入手できること、食材なので心理的なハードルが低いことなどから、解剖実験の材料として古くから利用されてきました。そんなイカの解剖を科学部でも実施しました。

解剖したのは食用として入手しやすいヤリイカです。えらや消化管から吸盤の様子まで、イカのからだの構造をじっくり観察する機会になりました。

学校林のセンサーカメラ調査では、ほとんど撮影されない動物が何種類かいます。ムササビなどがそうなのですが、今回はそんな動物の一種であるニホンザルが久しぶりに撮影されました。

ニホンザルは、6年以上もこの調査してきて、これまで3回しか撮影されたことのないレアな動物です。といっても、学校林にやって来ないだけで、莵道高校のある羽戸山地区では割と見かけることが多いという話も聞きます。もっとも、ニホンザルがたくさん出るようになると、学校林が危険な森になってしまうので、こうやってたまに来るぐらいがちょうどいいのかも知れません。

科学部と家庭文化交流部とのコラボ活動が実施されました。今回は、科学部の畑でとれたサツマイモを、家庭文化交流部と一緒に調理して、「大学イモ」を作りました。

大量のサツマイモを切って、茹でて、揚げて、からめて、とても美味しそうな大学イモが仕上がりました。

コラボ活動をするのも2回目ですが、2つの部活動がそれぞれの強みを生かし、協力することができたと思います。家庭文化交流部の皆さん、ありがとうございました。

年が明けて2024年になり、3学期がスタートしました。冬休み期間中も学校林ではセンサーカメラが稼働していたわけですが、今回も様々な動物が撮影されていました。

今年度の調査では、これまでに比べてキツネの撮影数が非常に多いのですが、それは冬になっても変わらずで、むしろさらに写るようになっている気がします。以前は「キツネは3学期にだけやってくる」と言われており、学校林では冬にしか撮影されませんでした。それが今年はずっと撮影されている。キツネに何があったのか、気になるところです。

今年度も、3月に開催される「日本森林学会大会 高校生ポスター発表」で研究発表することになりました。それに向けて、2021年度や2022年度のセンサーカメラ調査の結果をまとめました。

カメラは常に学校林に設置してあるため、撮影されるデータは膨大です。年間の撮影数は1000を軽く超えており、見るだけで大変、記録も大変、さらにそれをまとめるのも大変です。しかし、それだけ苦労してまとめたデータは本当に貴重で、2017年度からずっと継続していることもあり、科学部の財産といって差し支えないでしょう。

そんな撮影結果ですが、やはりどの年度もニホンジカが最多であることは変わりません。ただし、その割合は年度によって違っています。ニホンジカ以外の動物も、テンが多かったりアライグマが多かったり、こちらは年度ごとに違う結果が出ています。つまり、学校林にいる動物は同じように見えて、毎年変動しているということです。そういった変動を見ていくことができるのが、継続調査の面白いところだと思います。

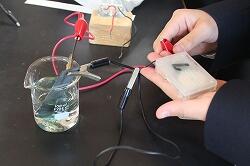

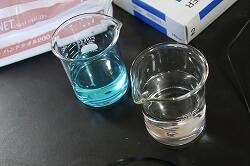

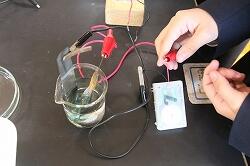

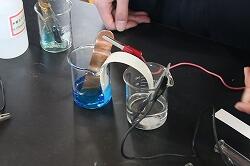

硫酸銅(II)水溶液に銅板を、硫酸鉛水溶液に鉛板を入れ、2つの水溶液を半透膜で仕切って各金属板を導線でつなぐと、ダニエル電池ができます。これは世界初の実用電池といわれるもので、高校化学の教科書にも登場する、最も基本的な電池の一つです。

しかし、半透膜で水溶液を仕切るところなど、実物を見てみないとイメージが難しい部分も結構あるため、高校生にとってはダニエル電池は、負極と正極のイオン反応式を覚えるだけの存在になりがちです。ということで、実際に作ってみました。

硫酸銅(II)水溶液をセロハン(半透膜)で作った袋に入れて銅板を浸け、袋ごと硫酸鉛水溶液に浸けます。そこへ鉛板を浸けて、ダニエル電池の完成です。導線で電子オルゴールをつないでやると、しっかり音が出て、電気が流れていることが分かります。

半透膜ではなく塩橋を使ってみる、金属の種類を変えて起電力の変化を見てみるなど、ダニエル電池は色々と興味深いことが出来そうです。

シンポジウム「生物多様性からみる京都学 『京都の自然はオモシロイ!』」を聴講しました。京都府立大学新自然史科学創生センター・きょうと生物多様性センター主催のシンポジウムです。著名な学者の方から京都の生物や自然についていて講演をいただき、興味深く聞くことができました。

学校林で見られる哺乳類の中で、冬になると姿を消す動物がいます。それはアナグマで、いわゆる冬眠をします。しかし、ツキノワグマなどもそうですが、多くの哺乳類がしている冬眠は、実は冬眠ではなく「冬ごもり」なんです。

冬眠というのは、本来はヘビやカエルがやるように体温を極限まで下げて仮死状態になって冬を越すことです。そのまま目覚めないことだってあります。だから、ねぐらでウトウトしているだけ、場合によってはトイレに行ったり、何なら子供まで産んじゃうやつもいる哺乳類の冬眠は、冬眠ガチ勢の動物から見れば一緒にして欲しくないわけですね。

そんな冬ごもりをするアナグマですが、学校林では例年12月にはもう撮影されなくなり、4月くらいまで現れなくなります。ところが今年は、12月になってもバリバリ活動しています。冬ごもりに向けて食いだめしているため、まるまると太った姿が写っています。今年は暖冬といいますが、その影響なのかも知れませんね。

タヌキやキツネは、ニホンジカやイノシシと並んで日本の里山を代表する動物です。学校林では少し姿を消していた時期もありましたが、タヌキは定期的に撮影されています。それに対してキツネはほとんど撮影されることがなく、以前は冬から春先ぐらいに、たまにやってくる程度でした。

ところが今年は、夏頃からキツネが頻繁に撮影されるようになりました。秋になって撮影数も多くなり、もしかして学校林が特定のキツネの活動範囲に入ったのかも知れません。写真では同じ個体なのか判断できませんが、明るい時間にも撮影されており、今までとは全く違う状況になっています。

こうやって、今まで少なかった動物が急に多くなったりと、何らかの変化が起こることはこの調査ではよくあることです。そして、それがこの調査の一番面白いところでもあるので、キツネの動向を今後もチェックしてきたいですね。

莵道高校の学校林では10種以上の哺乳類が確認されています。ニホンジカのように頻繁にカメラで撮影される動物もあれば、中には滅多に撮影されない動物もいます。今回はそんな珍しい動物、というより、学校林ではあまり撮影されない動物であるイタチが久しぶりに出ました。

日本に生息するイタチは、ニホンイタチとチョウセンイタチの2種がいて、これらは体の大きさなどが微妙に違っています。学校林で撮影されるのはチョウセンイタチだと考えていますが、実際は写真から判断するのは難しいことも多いです。イタチ自体は珍しい動物というわけではありませんが、学校林ではどうしてかほとんど撮影されません。同じイタチ科の動物であるテンはよく撮影されるので、もしかして学校林の環境がイタチに合わないのかも知れません。

この調査をしていると、本当にニホンジカばかりが撮影されるので、たまにこうやって珍しい動物が出てくると、嬉しい気持ちになるのです。

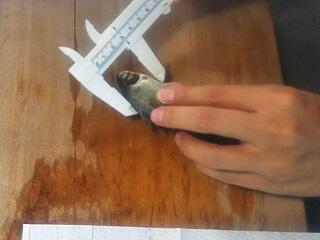

今年最後の採集を行いました。近所の清流と水路での採集です。

清流ではカワムツやカワヨシノボリ、水路ではギンフナやモツゴ、ナイルティラピアを確認しました。

一部は、学校に持ち帰り詳細に同定を行いました。

科学部の畑では、1学期からトウモロコシとサツマイモを育てはじめました。このうち、トウモロコシは夏の暑さに負けて十分に生長できないまま枯れてしまいましたが、サツマイモは元気に葉をつけて生長し、立派なつるを伸ばしてくれました。

2学期中間考査の後、葉も茶色くなりはじめ、収穫の気配がしてきました。サツマイモの収穫は晴れて乾燥した日に行う必要があるのですが、タイミング悪く雨が降って延期になりつつ、その日がやってきました。

長く伸びたつるを切り、マルチを剥がして畝を露出すると、すでに大きなイモが顔を出しています。期待しながら土を掘っていくと、予想通りの豊作でした。大きなイモばかりで、後で利用するのが大変そうです。

収穫したサツマイモはしばらく乾燥させてから利用します。今年はどのような方法で利用するのか、今から楽しみですね。

最近、2年理数コースの「化学」の授業でルミノール反応の実験がありました。ルミノール反応といえば、血痕の確認などにも利用される、映画やドラマでお馴染みの化学反応です。せっかくなので、そのとき使った試薬をお借りして、科学部でもルミノール反応を見てみることにしました。

ヘモグロビン溶液や酸化鉄溶液など用意して、ルミノール試薬を加えてみると、青白く光るルミノール反応を見ることができました。対照実験として水に試薬を加えても反応しません。これは、ルミノール試薬がヘモグロビン溶液や酸化鉄溶液に含まれる鉄の成分に反応して、発光しているからなんです。

ヘモグロビンは血液中に含まれる物質で、少量でも残っていればルミノール反応が起こります。だから、血液を拭き取ってきれいにしても、そこにルミノール試薬を加えれば、青白い発光が起こるのです。試しに、科学部顧問の私物である狩猟用のくくり罠にルミノール試薬を使ってみました。すると、罠のワイヤー部分が青白く光りました。おそらく、シカが罠にかかったときに血がにじんで、それが残っていたのでしょう。血液の痕跡というのは、少しくらい洗ってもなくならないのです。

10月になり、完全に季節は秋になってきました。中間考査の期間も学校林ではセンサーカメラが稼働していたわけですが、今年もあの動物が撮影されました。そう、「空飛ぶ座布団」の異名をもつムササビです!

学校林でムササビが初めて撮影されてから、今年で3年目になります。同じ個体なのかは写真から分かりませんが、毎年秋にだけ撮影されていることから、餌が豊富になる時期のみ学校林に来るのかも知れません。

ムササビは樹上で生活する動物なので、地上に設置するセンサーカメラで撮影されることはあまりありません。水場の前に設置しているカメラだからこそ、こうやって写ったのでしょう。この3年間で、地上を移動したり、木に登ったりするムササビは撮影できました。いつか、膜をひろげて滑空している姿も撮影できると嬉しいのですが、地上のカメラではなかなか難しいでしょうね。

Copyright (C) Kyoto Prefectural Todoh Senior High School. All Rights Reserved.