学校生活

※この記事は科学部の部長による活動報告です。

みなさん、こんにちは、部長です。1年もあっという間に過ぎて、残り2ヶ月となってしまいましたね。

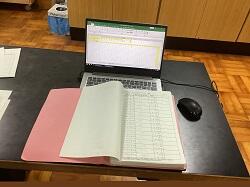

現在科学部では、以前にもご紹介した裏山でのカメラトラップ調査の仕上げとなる、収集したデータをパソコンに落とし込む作業を行なっています。今年も裏山にやってくる様々な動物の撮影を行うことができ、京総文での研究発表にも活かすことができました。来年度以降も裏山に動物が来る限り、この調査を続けていきますので、楽しみにしていてください。

収穫し、脱穀まで終わった科学部のお米ですが、予想以上の収穫量になったこともあり、ここからの作業が非常に大変なことになっています。

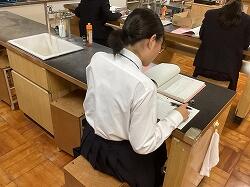

まず、脱穀した種もみを「もみすり」して、玄米を取り出す必要があります。インターネットでやり方を調べると、軟式野球ボールを使う方法が見つかったので、それを試しています。次に玄米を「精米」していきます。これはもう、ガラス瓶の中に入れた玄米をすり棒でひたすらつついていく作業です。

どちらも少量ずつしかできないので、収穫量が多かったことで逆にしんどくなっているという、まさに嬉しい悲鳴をあげる状況になっています。地道にやっていくしかありません。

※この記事は科学部の部長による活動報告です。

みなさん、こんにちは。部長です。

突然ですがみなさん、片付けは得意ですか?科学部の畑では芋掘りを終え、大量に残ったさつまいものツルの片付けを行いました。ツルを一口大に切り分け、科学部が設置している「コンポスト」に入れて肥料にします。なかなかに骨の折れる作業ではありましたが、来年も畑を続けていくためにしっかりやり切りました。

※この記事は科学部の部長による活動報告です。

みなさん、こんにちは。部長です。お米が美味しい季節になりましたね。

今年、科学部では、初めて稲作に挑戦しています。これが予想に反して豊作となり、現在はもみすり作業に追われています。専用の機械があればすぐに終わるこの作業ですが、私たちはすり鉢と軟式野球のボール、そして扇風機を使ってもみすりを行っています。データ収集同様、そこに稲がある限り果てしなく続く作業ですが、「おにぎりが1人1個つくれる量のお米」を目指してあともう少し努力します。

※この記事は科学部の部長による活動報告です。

みなさん、こんにちは。私は科学部の部長をしている2年生です。ここでは、私から見た科学部の活動をゆるーくお伝えしようと思います。よければご覧ください。

科学部では学校の裏山にカメラを設置して、撮影された動物の撮影日時と動物の種類の記録を行っています。この記録を現在は、動物の種類ごとに何時にどれだけの数が撮影されたかの集計を行っています。カメラに動物が撮影され続ける限り、果てしなく続く作業ではありますが、記録を自分たちのゆくゆくの研究に繋げることができるよう、精進して参ります。

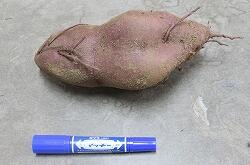

10月も終盤に入り、涼しいと感じる日が多くなってきました。季節は本格的に秋になりましたね。この時期のイベントといえば芋掘り、つまりサツマイモの収穫です。科学部の畑で育てていたサツマイモも十分に大きくなったので、一気に収穫しました。

昨年に引き続き、今年もなかなかの豊作です。大きいものから小さいものまで、たくさんのサツマイモを収穫することができました。この後、新聞紙で覆ってしばらく放置します。これにより、イモの甘みが増していくのです。

サツマイモを収穫すると中庭の畑が寂しくなります。今年は畑の一部に少しだけジャガイモを植えました。秋植えには少し遅いですが、上手く育ってくれればと思っています。

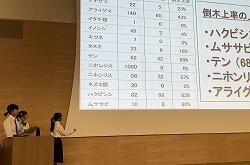

10月27日に京都学・歴彩館で開催された「京都府高等学校総合文化祭 自然科学部門」に出場して、研究発表をしてきました。

発表タイトルは「学校林の哺乳類と倒木との関係性」ということで、昨年度の3月に日本森林学会大会高校生ポスターで発表した研究をブラッシュアップしたものになります。この研究発表に向けて、夏休み前からずっと準備してきましたが、その成果を出すことができたのではないかと思います。

当日は他校の自然科学系クラブの生徒と交流をすることもできました。ニホンジカの角やアライグマの毛皮を持って行ったこともあり、部員達はたくさんの他校生と話をしていました。

大会の結果は奨励賞をいただきました。この経験を次に生かしていって欲しいと思います。なお、研究発表の内容についてはPDFをご覧ください。

刈りとって、乾燥させていたイネの脱穀を行いました。イネの量が多かったため、引退していた3年生にも手伝ってもらいながらの脱穀作業でした。

手作業で脱穀する方法は色々あるのですが、今回は割り箸を使った方法を試してみることにしました。イネの茎を割り箸ではさんで引っ張り、穂から種もみの部分だけを落とす方法です。最初は上手にできなくて苦戦していましたが、少しずつコツをつかんできて、それぞれが自分のやり方を見つけて脱穀をしていきました。

すべて脱穀したところ、1kg以上の種もみを取ることができ、予想以上の収穫量に驚いています。次はもみすりの作業をしていく予定です。

季節の果物・イチジクをいただきました。

早速、いくつか実験をしました。まずは、ゼリーづくりです。

濃度を変えて実験しましたが、かなり薄くしてもゼリーはできませんでした。

イチジクには、プロテアーゼが含まれるようです。

市内の植物園に行きました。

パイナップルやカカオなど面白い実のでき方をする植物を観察しました。

ちょうど季節のようで、いろいろな種類のトウガラシの実を見ることができました。

9月もそろそろ終わりですが、少しずつ涼しくなってきて、秋が近づいてきているように感じます。秋は森の中の餌(ドングリや果実など)が豊富になり、哺乳類の行動も活発になってきます。学校林にも様々な動物が現れるようになり、生物多様性が高まってきます。今回の撮影データはまだまだ暑い9月のものですが、それでもいつものようなニホンジカ一色という感じではなく、撮影された動物に秋めいてきた気配がします。

文化祭が終わって、科学部も世代交代が行われました。現在は1・2年生が中心になって活動しています。学校林のセンサーカメラ調査は引き続きやっていきますが、10月以降はカメラの設置場所を少し見直していく予定です。これがまた新たな発見につながると楽しいですね。

出穂から1ヶ月以上が経過し、イネ全体が茶色くなってきました。そろそろタイミングかなと思って田んぼの水を抜いていき、そして稲刈りを行いました。

稲刈りといっても、使用するのは鎌ではなくハサミですが、トロ舟6つ分の田んぼを刈るのは思った以上に時間がかかり、なかなか大変でした。刈った後のイネは、たばねて校舎の陰で吊るし、しばらく乾燥させます。ここからスズメに狙われたら大変なので、しっかり鳥除けネットを張ります。

刈り取ったイネは予想以上の量になっていましたが、問題はどれだけのお米ができているのかということ。中庭のお米作りもラストスパートに入っています。

8月頭に出穂してから1ヶ月以上が経過しました。穂はどんどん成熟してきており、そろそろ水を抜いて収穫の時期に向かっていくことになりそうです。この時期、一番恐ろしいのがスズメによる食害です。大事になる前に防鳥ネットを設置しました。

このまま順調にいけば、ついに収穫です。そのときが近づいてきました。

9月9日、10日に実施された莵道祭で、科学部は展示発表および実験教室を行いました。

展示発表では、科学部がこれまでに作製してきた骨格標本、日本森林学会で発表したポスター、学校林でのセンサーカメラ調査のまとめ、1学期に行った実験のレポートを展示しました。また、7年間の学校林調査の結果を元に、莵道高校のマスコットキャラクター莵茶丸への提言をさせていただきました。

実験教室では、今年も液体窒素を使った実験を行いました。花やボールを凍らせたり、ドライアイスや液体酸素をつくったり、液体窒素による様々な現象を確認しました。

他にも、生物カードゲームで遊ぶコーナーや、レジン封入標本作りができるコーナーも、楽しんでもらえたようです。

夏休みが終わり、2学期が始まりました。今年の夏も酷暑でしたが、学校林の動物にはどのような影響が出ているのか気になるところですね。夏休み中の撮影データを回収しましたが、例年と比較して特に撮影数が減っているなどはなかったように見えます。しかし、撮影された動物を見てみると、ニホンジカ以外の動物も結構撮影されています。毎年夏場はニホンジカばかり撮影されていたので、少しだけ驚いています。

7月頃から、学校林の主にスギ林がある場所で、アライグマが3頭同時に撮影されています。一緒に行動しているようなので、もしかして兄弟なのかも知れません。アライグマは北アメリカ出身の外来生物で、農作物を荒らしたり、在来生物に大きな影響を与えることから、「特定外来生物」に指定されています。全国的に増加しており、学校林でも撮影が増えています。

アライグマといえば「しましま尻尾」が特徴です。よく勘違いされるのですが、しま模様の尻尾をもつのはアライグマで、タヌキではありません。タヌキの絵を描いたとき、尻尾をしましまにする人が多いのですが、それは間違いなので気をつけましょう。

この夏休み、中庭の田んぼではイネが大きく成長しました。しかし、学校休止期間中の水不足などにより、少し枯れてきている部分が出ています。8月上旬に出穂し、これから水の管理が大切という時期に水不足になってしまったことが、今後どのような影響を与えるか、少し心配ではあります。

大きな台風が近づいているなど、2学期の米作りは不安なスタートになりそうです。

夏休みに入りましたが、学校林では変わらずセンサーカメラが動物たちを狙っています。暑さのせいか、カメラがちゃんと稼働していなかったトラブルなどもありましたが、回収した写真の中に、とても面白いものがありました。

画像が小さくて分かりにくいですが、1枚目の写真です。イタチがシマヘビをくわえて走っている様子が撮影されました。イタチがヘビを捕食することは有名ですが、自分の体の2倍以上あるシマヘビまで狩るとは恐るべしという感じですね。そもそもイタチは学校林ではあまり撮影されないのですが、こんな興味深い瞬間を捉えることができたのは、24時間稼働し続けるセンサーカメラの調査だからこそだと思います。

他にも、集団行動するアライグマ、イノシシ、アナグマ、ハクビシンなど、ニホンジカ以外にもさまざまな動物が撮影されていました。5月・6月はニホンジカばかり写っていましたが、最近は撮影される種数が少し増えてきて嬉しいですね。

科学部の合宿では、1日目の夜に天体観測を実施しましたが、その裏では、希望者による夜間散策が行われていました。顧問2人と一緒にアクトパルの遊歩道がある森に入って、夜間にしか観察できないような生物を探してきました。

カブトムシやノコギリクワガタといった甲虫、羽化する前のセミの幼虫、子が孵化したばかりのコモリグモなど、興味深い生物がたくさん観察できました。また、マムシを見ることができ、毒蛇の見分け方についても実物で学習することができました。

そんな中、木からガサッと何かが落ちてきました。最初はニホンザルかと思ったのですが、木を登っていくその姿を見ると、なんとムササビでした。ムササビを見る機会はなかなかありませんので、非常に幸運な体験ができたと思います。

今年も、科学部の合宿を行いました(令和6年8月)。

初日は、薪でカレーを作り、夜は夜間観察や天体観察です。

2日目は、水質調査を行いました。

普段体験できない活動を行うことができました。

莵道高校の学校林ではたくさんの昆虫を見ることができます。その一部は校舎の方にもやってきて、外灯などに集まっていたり、その近くで発見することも多いです。

科学部の夏休みの活動の一つとして、今年は学校林にベイトトラップを仕掛けて昆虫採集をしました。ベイトトラップとは餌を使って昆虫を誘い寄せる罠のことですが、今回は発酵させたバナナでカブトムシやクワガタを狙うバナナトラップを仕掛けました。しかし、そのままでは早朝(日の出くらいの時間)に回収する必要があるので、今回はペットボトルのハチとり罠を利用して、やってきた昆虫が逃げられないようにしました。

朝から仕掛けたトラップを見てみると、カナブンやコメツキムシなどの甲虫が捕まっていました。さっそく生物実験室に持って帰り、酢酸エチルでしめて、標本として残すために展足をしました。展足とは、標本になったときに形がよくなるように、虫ピンなどを使って固定する作業です。採集した甲虫だけでなく、別で捕まえたカブトムシ、ノコギリクワガタも一緒に標本にしました。

学校の裏山で昆虫採集というのも、莵道高校ならではの活動だと思います。

Copyright (C) Kyoto Prefectural Todoh Senior High School. All Rights Reserved.