学校生活

科学部では現在、3台のセンサーカメラを学校林に仕掛けています。そのうちの1台は、雨が降ると水場になる場所の前に設置しているのですが、ここは秋になると、ヌタ場として利用されるようになります。

ヌタ場とは、雄のニホンジカやイノシシが泥浴びをする場所で、泥を体につけることで寄生虫から身を守ったりするそうです。雄ジカでは、ヌタ場で泥浴びをした後に周りの木に自分の体をこすりつけ、においをつける行動が見られたりもします。学校林の水場では秋になるとこの雄ジカの行動がよく見られ、今年も撮影されるようになってきました。

雄ジカが泥浴びを一度始めると、カメラのLEDライトもまったく気にしなくなったりするので、たくさんの貴重な行動写真が撮影できたりします。泥浴びする雄ジカが写るようになってくると、本格的に秋だなぁと感じますね。

9月も終わりに近づき、本格的に秋の気配が感じられるようになってきました。秋は学校林が多種の動物で賑わう季節ですが、ニホンジカ、イノシシ、テン、アナグマにキツネまで撮影されて、その片鱗が見え始めています。

学校林のセンサーカメラ調査において、最も多く撮影されるのがニホンジカであることは間違いないのですが、最近はイノシシの撮影も増加しています。秋が近づき、餌を求めて学校林にもやってくるようになったのかも知れませんが、カメラの場所によっては、シカよりもイノシシの方が撮影されていることも。

学校林にイノシシが増えることで、シカが減り、そこから様々な動物がもっとたくさん現れる環境になってくれると嬉しいです。それでも、現状はシカの撮影数が圧倒的に多いので、なかなか難しいとは思いますけど。今後も推移を見守っていきましょう。

琵琶湖で採集を行いました。あまり採集できませんでしたが、ヌマチチブ、ブルーギル、オオクチバスなど外来種が採集できました。採集した外来魚は適切に処分しました。

9月7日・8日に実施された莵道祭で、科学部は展示発表と実験教室を行いました。

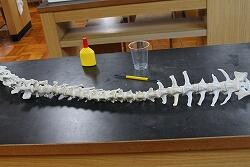

展示発表のメインは、夏休み前に完成したばかりのニホンジカの全身骨格標本(3齢・オス)のお披露目です。卒業生が作ったメスの骨格標本と並べてみると、その大きさに驚きます。それだけでなく、これまでに科学部の活動で作ってきた骨格標本を展示し、「骨の博物館」といった感じになっていたと思います。他にも、日本森林学会大会高校生ポスター発表での研究発表ポスターや城陽市環境フェスタでの発表内容も展示しました。生物を題材にしたカードゲームで遊ぶコーナーも盛況で、科学部が製作に関わっている「学校林調査カードゲーム」など、遊びながら学べるゲームを楽しんでいました。

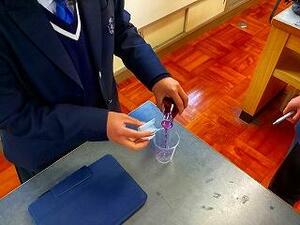

8日の午後からは実験教室ということで、毎年恒例の液体窒素を使った様々な実験を、参加してくれた生徒と一緒にやりました。生花やゴムボールを凍らせたり、液体酸素を作ったり、超伝導によるマイスナー効果を確認したりしました。参加者は初めての液体窒素を楽しく体験してくれたみたいです。

2日間の莵道祭で、たくさんの生徒や保護者の皆様に科学部の活動を伝えられたと思います。

昨年度の12月より、科学部では雄のニホンジカ(3齢)の骨格標本を作っています。

科学部が主に活動している生物実験室には、すでに先輩達が作った雌ジカの全身骨格標本が展示してあります。しかし、そんな彼女に彼氏を作ってあげたいという希望もあり、たまたま手に入った雄ジカを全身骨格標本にして、一緒に展示しようとなったのです。

展示するような骨格標本の作製には、大きく「解体」「除肉」「漂白」「組み立て」という4つのステップが必要です。小さな動物ならまだしも、今回相手にするのはニホンジカ、しかも立派な雄の個体です。過去に雌ジカの骨格標本を作ったときも、その大きさから大変な作業だったのに、今回はそれ以上の巨体です。解体は勿論のこと、除肉にも非常に長い時間がかかりました。それだけでなく、この雄ジカは腰骨と脊椎の一部が破損しており、それを何とかして修復しなければならないという状態でした。さらに除肉中、カラスによって前肢の一部が持って行かれるという事故まで発生し、作業は難航します。

今年度になっても、なかなか作業は進みませんでした。しかし、引退を控えた3年生を中心に、「1学期中に完成させて、文化祭で展示しよう!」という目標が立てられ、作業ペースが加速します。そして1学期終業式の日、ついに巨大な骨格標本が完成しました。

そんなわけで今年の文化祭では、完成した雄ジカの全身骨格標本を展示します。その大きさだけでなく、一見どこが分からない修復された骨など、見所たっぷりです。また、これまでに科学部が作ってきた骨格標本や、魚類調査の研究発表など、一緒に面白い展示もする予定なのでお楽しみに。2日目(9/8)の13:30からは、液体窒素を使った実験教室も実施します。生徒の皆さんは是非とも遊びに来てください。

夏休みが終わり、2学期が始まりました。夏休み期間中も、学校林では設置されたセンサーカメラが常に動物を撮影しています。一度設置すれば、しばらくの期間放置できるというのが、自動撮影装置の利点ですね。

個体数の多いニホンジカに限らず、イノシシ、アライグマ、ハクビシン、タヌキなどの動物では、同時に2頭以上が撮影されることがあります。関係性は親子だったり、兄弟だったり、夫婦だったり様々ですが、複数で一緒に行動することは動物でもよくある話です。

しかし、同時に"2種"以上の動物が撮影されることは滅多にありません。同じ森林で共存しているとしても、一緒に行動することはありませんからね。今回はそんな珍しい2種が同時に撮影された写真が、なんと2枚もありました。一つはシカとイノシシ、もう一つはシカとハクビシンです。

動物が集まる水場などでは、2種以上が同時に撮影されることもあります。しかし、今回の写真はおそらく、学校林内のシカの密度が高くなりすぎて、たまたま姿を現したイノシシやハクビシンとカメラの前でバッティングしてしまった結果だと思われます。特定の動物が多くなると、こういうこともあるんでしょうね。

もうすぐ夏休みも終わり、2学期が始まろうとしています。今回紹介する写真は、夏休み前の7月に撮影されたものです。7月は梅雨の影響もあるのか、学校林ではニホンジカばかりが撮影される時期です。しかし、他も決して写らないわけではなく、イノシシ、テン、アナグマ、ハクビシン、ニホンリスなど、多種の動物が撮影されています。

そんな中、少し珍しい動物が撮影されました。それはキツネです。学校林ではたまに撮影されるのですが、「キツネは3学期にだけやってくる」と言われるくらい、冬から春先にのみ撮影される動物だったのです。そんなキツネが、7月という暑い季節に撮影されるなんて、初めてのことです。

キツネの撮影数自体は、昨年から少しずつ増え始めています。学校林周辺にいるキツネの活動範囲が、少しずつ変わってきているのかも知れませんね。今後も注目していきたいです。

令和5年度莵道高等学校科学部合宿

普段できない観察を行うため、合宿を行いました。

1 夕食作り

学校の畑でとれた野菜を使い夕食を作りました。

今年はジャガイモがたくさんとれたため、満足いく夕食でした。

2 天体観測

今年は天候に恵まれ、天体観測を行うことができました。

夏の星座のほか、人工衛星を観察することもできました。

3 水質調査

晴天が続いたため、川の水が少なく、観察はしやすかったのですが

採集できた生物は多くありませんでした。

施設の方々に御協力をいただき、有意義な2日が過ごせました。

小中学生向け科学講座※のアシスタントをしました。

約20名の小中学生にアンモナイトの化石を磨いてもらい、

アンモナイト独自の殻の構造を確かめました。

※山城教育局主催「やましろ未来っ子サイエンスラリー」

中庭の畑にトウモロコシの種をまいてから1ヶ月以上が経過しました。

発芽したときから、畝ごとに成長速度が違うことが気になっていましたが、1ヶ月が経ってその差は明らかに大きくなっています。そろそろ追肥も必要だし、トウモロコシからは目を離せません。

サツマイモは相変わらず順調に育っています。この夏休み、どこまで成長してくれるか期待ですね。秋には大きな芋が掘り出せることを期待しましょう。

城陽市の魚類観察会(2023/7/8)に協力・助言者として参加しました。

魚類の調査結果は、以下の通りです。

ミナミメダカ、カダヤシ、タモロコ、カマツカ、ドンコ、コイ(外来)、ドジョウ(未同定)、タウナギ

魚類の他、アカミミガメやクサガメも採集しました。

街中を流れる水路ですが、思いのほかたくさんの種類の生物がみられました。

※特定外来種については専門家とともに、適切に処分しました。

この時期、学校林に仕掛けているセンサーカメラには、シカばかりが大量に撮影されます。しかし、たまには他の動物が撮影されることもあり、今回はイノシシ家族や並んで歩くアライグマなど、面白い写真がありました。

数年前、宇治市では豚熱という伝染病により、イノシシがいなくなった時期がありました。それ以前は学校林でも頻繁に撮影されていたイノシシも姿を見せなくなっていき、あるときから1年以上撮影されませんでした。そんな宇治市のイノシシも、最近は数が回復してきているみたいで、学校林でも少しずつ撮影されるようになっています。こうやって家族連れが撮影されるのは久しぶりなので嬉しいですね。

終わらない梅雨の湿気と上昇し続ける気温により、科学部の部員達もバテ気味です。そんな中、学校林の動物はどう過ごしているでしょうか。実は過去の調査結果から、梅雨時期はシカ以外の動物はほとんど姿を見せないことが分かっています。原因ははっきりと分かりませんが、雨による活動の低下と、この時期に急激に伸びる下草を食べにやってくるシカによる圧力が、他の動物を学校林から遠ざけているのではないかと、科学部では考えています。

よって、この時期のセンサーカメラにはシカばかりが大量に撮影されます。撮影数は多いのに、どの写真を見てもシカしか写っていないという状況は、記録する側としてはなかなかつらい部分もあります。ただし、たくさんのシカが写るということは、面白い写真にも遭遇しやすいということ。カメラの前でお休みしているシカや、集団行動しているシカなど、興味深い写真も多かったです。

1学期期末考査が終わり、夏休みの足音が聞こえ始めています。学校林に設置しているセンサーカメラは、テスト期間中も休まず動き続けているので、写真データはどんどん増えていきます。最近は1年生の動物を見分ける力も上がってきて、データの記録も順調に進んでいます。

センサーカメラの写真は動物の姿が分かりにくいものも多く、記録には慣れが必要になってきます。また、動物によっては見分けにくい種類もあります。タヌキ、アナグマ、ハクビシンは、よく混同される動物として紹介されますが、3種とも学校林で姿を見かける動物です。

それぞれに特徴があるのですが、慣れてくるとシルエットで何となく分かるようになります。というのもこの3種、同じように見えて実は全然違うグループの動物なんですね。タヌキはイヌ科、アナグマはイタチ科、ハクビシンはジャコウネコ科です。分類の違いがシルエットに現れているとも言えるかも知れませんね。

京都府南部のドジョウについて、城陽市環境ミニフォーラムで発表を行いました。

在来のドジョウは準絶滅危惧種(環境省レッドリスト2018)に指定されており、大阪府や神奈川県では、中国産のドジョウがもちこまれて増加しています。そこで、京都府の南部の状況について興味を持ち調査を行いました。

2022年に、京都府南部9カ所で採集した約100匹のドジョウについて同定を行いました。同定は、松井・中島(2020)の基準により中国産ドジョウと在来ドジョウに分類しました。

結果、山間部の水路には在来ドジョウが生息しているが、京都市南部の低地では中国産ドジョウが多いことがわかりました。中国産ドジョウが増えている背景について考察し、皆様に関心を持ってもらいました。

科学部が中庭の畑で育てたジャガイモを使って、家庭文化交流部と一緒に調理をするコラボレーション活動が実施されました。

今回つくったのは、ジャガイモに牛乳や片栗粉など混ぜ、生地にして焼いた「じゃがいも餅」です。醤油だれで味付けし、とても美味しそうに仕上がりました。

以前から畑の作物を家庭文化交流部に調理してもらいたいと思っていたので、今回の活動はとても嬉しかったです。家庭文化交流部の皆さん、ありがとうございました。

1学期の中間考査期間が始まる前にまいたトウモロコシの種が発芽し、少しずつ大きくなっています。ところが、畝によって成長に違いが見られるのです。

肥料は均等にまいたはずですし、水も同じようにあげています。何が原因で成長スピードに差ができているのか、注意深く見守ってきたいところです。

学校林でもっとも見られる動物といえば、誰に聞いても「シカ」と答えるでしょう。実際、撮影された動物のうち50%以上(場所によっては70%以上)はニホンジカです。近年、日本全国の森林でシカが増加していることが問題になっていますが、それは莵道高校の学校林においても同様なのです。

夜間、学校に人がいなくなると、シカはグラウンドやテニスコート、中庭などの校舎側にやってきます。そして翌朝、足跡や糞といった形で、その存在をアピールするのです。遅くまで残って仕事していた先生が、駐車場でシカと遭遇したという話もよく聞きます。莵道高校はシカと共生する学校なのです。

そんな風にシカばかり撮影されるので、たまに別の動物が撮影されると嬉しくなります。今回もタヌキやハクビシン、アライグマなどが撮影されましたよ。

これまでに採集した、ハゼ類とドジョウの測定と同定を行っています。

一匹一匹、計測するとともに、同定基準に従い、胸鰭や背鰭の条数を数えています。

現在のところ、京都府南部のドジョウは、中国産ばかりです。

さらに、標本の一部を使い、透明標本を作ってみたいと思います。

アリザニンレッドにより骨格を染色し、アルカリや酵素などを使って透明化を試みます。

ジャガイモを収穫して空いた畑で、新しくトウモロコシを育てることにしました。実は昨年もトウモロコシは植えていたのですが、シカやカラスの食害に遭い、残念ながら収穫までいかなかったのです。今年こそはそのリベンジとして、立派なトウモロコシができて欲しいですね。とりあえず畝をつくってマルチを貼り、種をまきました。さあ、上手く育ってくれるでしょうか。

4月下旬に植えたサツマイモは、しっかり畑に定着し、つるをどんどん伸ばしています。このままたくさんの葉をつけて、大きな芋を作ってもらいたいです。

Copyright (C) Kyoto Prefectural Todoh Senior High School. All Rights Reserved.