教育内容

令和7年やましろ未来っ子サイエンスラリー「ブレッドボード<<電気回路>>」

多数の皆様、ご応募いただきありがとうございました。

厳正なる抽選をおこない、抽選結果をメールにてお送りしました(7/17 13:00送信)。

申込みいただきました皆様、メールを御確認ください。

今年度も莵道高校は【やましろ未来っ子サイエンスラリー】に参加いたします。

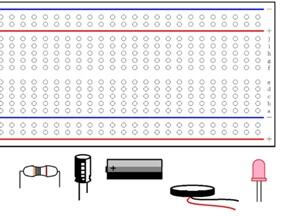

莵道高校では、「ブレッドボード<<電気回路>> 」を実施します。

*************************************************************************************

内容:レッドボードを使うとプラモデル感覚で電気回路がつくれます。ブレッドボードを使い、LEDライトを光らせる回路をつくりましょう。電子オルゴールの作り方も紹介します。

開催日時:7/30(水)9:30~10:30(受付開始9:10~)

開催場所:京都府立莵道高等学校(会議室)

参加対象:小学校4年生~中学生(児童1名につき保護者1名同伴ください)

定員 :15名(抽選を行い、7/20頃返信します)

参加費 :無料

*************************************************************************************

7/14:申し込みは締切りました。

国立研究開発法人森林研究・整備機構森林総合研究所関西支所(森林総研)を訪問しました。

昨年度(2024年度)までは、学校林での探究活動のために、森林総研の専門家に来校していただきました。

今年は、森林や植物について理解を深め、新たな気づきを得るために、研究所を訪問しました。

生徒の感想

一学期中間考査の最終日に、午後から森林総合研究所関西支所に見学に行きました。

この研究所にはさまざまな木が植えられており、研究者から木々に関するお話を聞くことができました。

木々だけでなく、研究者の一日や、森林にかかわるお仕事など、いろいろなお話を聞きました。

さらに、展示室では、クマやノウサギなど野生動物、森の昆虫、木々を使った工作物があり、

参加者は、それ添えの興味あるものを手に取り、思い思いの時間を過ごしました。

令和7年2月15日(土)、2年理数コース物理選択生徒のうち希望者15名が京都大学宇治キャンパスを訪問し、研修を受けました。はじめに放射線や加速器についての講義を受けたのち、グループに分かれ、分光器を使い光の性質を学ぶ実験を4種類行いました。最後に加速器の実験施設を見学し、加速器によって加速されたイオンビームによる元素分析の実験を見せていただきました。

京都大学の先生方や学生の皆さんの丁寧な御指導により、物理の面白さや奥深さを感じる充実した一日となりました。

令和6年12月21日(土)、東京都立日比谷高校において第8回中高交渉コンペティションが開催されました。

このコンペティションは、学習指導要領「公民」において示される、合意形成や社会参画する力を育成するため、社会的な見方・考え方を働かせて社会的事象について考察するものです。また、紛争解決や合意形成する力を育成するため、アメリカ全土のロースクールではほぼ必修科目となりつつある「交渉学」の考え方や技能を身に付けることを目標としています。

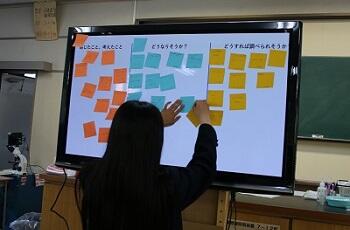

莵道高校では、1年生1名・2年生3名・3年生1名の有志5名が参加しました。参加生徒は、参考文献として提示された『ハーバード流交渉術』の中で紹介されている「交渉の7つの指針」を踏まえて交渉準備を進めていきました。具体的には、放課後を活用して各自で調べたことをミーティングで発表し、意見交換を重ねて論点化をすすめていきました。また、以前コンペティションに参加した卒業生や教員を巻き込んで模擬戦を行うなど、とても意欲的に取り組みました。

交渉テーマは「まちづくり・再開発についての交渉」であり、行政組織の市、鉄道会社、ショッピングモールを経営する私企業の三者による交渉を行いました。三者交渉は、二者の交渉に比べて難易度が高く、相手方のそれぞれの立場を考慮して準備を進めることに苦労していました。しかし、ミーティングを繰り返す中で、個別に問題解決を図るのではなく、三者それぞれの利益を示しながら、複数の問題を関連付けて交渉することを見出していきました。

当日は、東京都立武蔵高校と福井県立若狭高校と対戦しました。

順位は競うものの、交渉の合意に向けて、敵対することなく相手の主張を聞き入れ、効果的に提案を行うことで、見事合意までこぎ着けました。参加した21チームのうち、惜しくも3位以内入賞は逃してしまいましたが、相手方の要求に対して準備資料を用いて提案をする姿は自信に満ちていました。

10月22日(火)

総合的な探究の時間及び伝統文化事業の一環として校内で茶道体験を実施しました。参加した生徒のほとんどが茶道未経験です。茶室での作法を学び、お茶とお菓子をいただくというのが体験の内容でした。

お菓子を頬張る顔には幸せがにじみ出ていました。今日のお菓子は「みのりの秋」という名前の柿の形をした生菓子でした。コロンとかわいらしい見た目に心が和みます。

お菓子の後は、抹茶をいただきます。初めて見るお点前に生徒は釘付けでした。今回は見るだけでなく自分でも点前をやってみます。決まった手順でお茶を立てるというのは難しく、なれない正座も相まって苦戦しているようでした。しかし、苦労して立てた抹茶は格別だったようです。

学校内でありながら、普段味わえない厳かな空気にを感じることができたことと思います。日本文化に触れるよい機会となりました。

~参加した生徒の感想~

「貴重な体験ができました。茶室での作法を初めて知ることができ、茶道に興味がわきました。」

「すごく大変でした。ですが、日本文化を感じることができました。日本人として和室のマナーなどを知れてよかったです。」

「抹茶は苦いと思っていましたが、甘いお菓子の後に食べるとそんなことなくて、おいしかったです。柿の形のお菓子に季節を感じて、ただのお菓子じゃなくて一つ一つ大切な思いが込められているんだと感じました。」

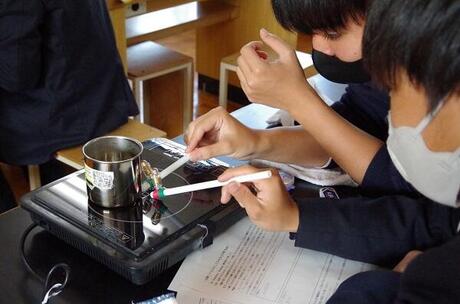

7月30日に、やましろ未来っ子サイエンスラリーを開催しました。

乾電池とエナメル線を使って、モーターを作成しました。コイルの巻き数やエナメル線の削り方を工夫し、試行錯誤することで上手に回すことができました。

御参加いただきました皆様、ありがとうございました。

2月17日(土)、2年理数コース物理選択生徒のうち希望者18名が京都大学宇治キャンパスを訪問し、研修を受けました。

はじめに放射線や加速器についての講義を受けたのち、グループに分かれ、分光器を使い光の性質を学ぶ実験を4種類行いました。最後に加速器の実験施設を見学し、加速器によって加速されたイオンビームによる元素分析の実験を見せていただきました。

京都大学の先生方や学生の皆さんの丁寧な御指導により、物理の面白さや奥深さを感じる充実した一日となりました。

10月17日(木)、社会福祉法人 あじろぎ会 宇治病院の理学療法士、大藪 景子様に講演していただきました。

生徒達は、「リハビリとは」「リハビリ職の紹介」「理学療法士の適性」等、実体験を交えての話を熱心に聞いていました。講演後も質問をする生徒の姿も多く、生徒達の関心の高さを感じました。

今回の講演を今後の探究活動に役立てていきます。

今年度より、2年生の「総合的な学習の時間」では、「莵道ゼミ」と称し各講座に分かれ探究活動を行っています。

理科の医療講座では、各自が決めたテーマについて探究を行っています。

6月27日(火)、京都岡本記念病院の看護師、丸山美香様、西出愛佳様に講演をしていただきました。

生徒たちは、「看護師になるまでの道のり」「看護師となってからの厳しさ、やりがい」「医療現場での看護師の役割」等、多くの話を熱心に聞いていました。今回の講演を今後の探究活動に役立てていきます。

今年度(2023年度)から、2年生の総合的な探究の時間「莵道ゼミ」で、森林総合研究所との連携授業を実施します。週に一回、自らテーマを設定し、実験・観察方法を立案し、調査を行います。

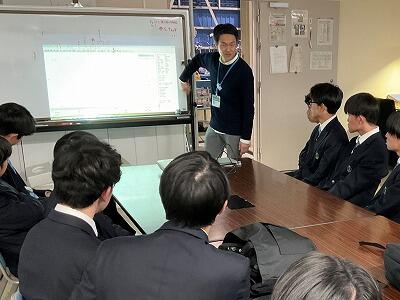

先週は学校林に入り学校林の様相を観察しました。今回は、国立研究開発法人森林研究・整備機構森林総合研究所関西支所の中尾 勝洋氏から御講義をいただき、各自のテーマと実験・観察方法を考えました。

半年の調査の結果をまとめ、班別ポスター発表を行いました。

調査を結果中で新たな気づきもありましたし、発表の準備をする中で他者に

どのように伝えるかについても考えることができました。さらに、発表を行い、

質疑応答を繰り返す中で、新たな問題点の発見や自分の考えの整理することが

できました。

莵道高校の学校林は、たくさんの野生の動物と植物がみられますが、人里近く、

人間の影響を大きく受けていることが分かりました。

今季発表した内容の一部は、リニューアルし、研究会や学会で発表する予定です。

11月11日(金)、14日(月)、18日(金)に、2年生理数クラスの物理選択者対象に、京都教育大学名誉教授の沖花彰先生にお越しいただき「分解してものの仕組みを知る学習」というテーマで出前授業をしていただきました。

IH調理器を使って電気や磁気に関する様々な実験を行い、その結果からIH調理器の仕組みを予想していきます。

最後は、IH調理器を実際に分解してその仕組みを確認しました。

身近にあるIH調理器を使った今回の実験を通して、生徒たちは物理により親しみを感じることができ、貴重な学びを経験することができました。

今年5月から始めた、2年理数系生物選択者による学校林調査も、森林に入っての調査は10月で

終わりです。森林調査最終回には、国立研究開発法人森林研究・整備機構森林総合研究所関西支所

の中尾 勝洋氏に御来校いただき、植生や種の同定、今後のまとめ方について教えていただきました。

今後、半年間の調査結果をまとめ、学校林の生態について考えていきます。

継続して学校林の調査を行っています。

・毎木調査班:どんな樹木が学校林にあるかを調べています。学校林内の一角の樹木すべてに印をつけ、webアプリを使いなら樹木の同定を行っています。

・シカによる食害調査班:学校林の一カ所をネットで囲み、シカが入れないようにしました。そのネット内の植物が、周りと比べて、どれくらい成長するかを調べています。

・土壌の分解能力調査班:Tバックを土に埋め、Tバックの内容物がどれくらいの速度で分解されるかを調べています。さらに、簡易なツルグレン装置を使い、土壌生物の調査を始めました。

土壌の分解能力調査班、シカによる食害調査班、毎木調査班ともに、データが集まってきました。

毎月、学校林に入り、土壌の分解能力調査、シカによる食害調査、毎木調査を行っています。

令和4年7月8日、再び、国立研究開発法人森林研究・整備機構森林総合研究所関西支所の中尾 勝洋氏をお招きし、

調査方法や植物の同定方法を教えていただきました。

今年度(2022年度)も莵道高校2年生理系生物選択者を対象に、森林総合研究所との連携授業を開始しました。

第一回目(5/20)は、国立研究開発法人森林研究・整備機構森林総合研究所関西支所の中尾 勝洋氏から

御講義をいただき、調査方法を御教授いただきました。

今年度は、土壌の分解能力調査シカによる食害調査を継続するとともに、毎木調査を行います。

Copyright (C) Kyoto Prefectural Todoh Senior High School. All Rights Reserved.