学校生活

ヨウ素溶液を使ってビタミンCの寮を調べます。

ヨウ素溶液はうがい薬で代用し、身近なものを定量(滴定)します。

ビタミンCは、柑橘系の果汁のほか、酸化防止剤としていろいろな食品に含まれています。

手始めに、いろいろな種類のレモン果汁や柑橘類を定量し、違いを調べてみたいと思います。

学校林に設置しているセンサーカメラは、赤外線センサーを利用しているため、体温に反応してシャッターが切れるようになっています。よって、哺乳類だけでなく、鳥類や、夏場に体温が上昇した昆虫なども撮影されます。

中でも特に鳥類はよく撮影されます。昼間に撮影された写真があったら大体キジバトが写っているというくらい、カメラの設置場所によっては鳥ばっかり撮影されることもあります。学校林で見られる鳥類についてはあまり調査できていないのですが、キジバト以外にもハシブトガラス、トラツグミ、シロハラなど、里山で見られる鳥が撮影されています。過去にはフクロウなど珍しい鳥が撮影されることもあったので、どんな鳥が撮影されるかも、少し楽しみな要素だったりします。

6月になり、十分に大きくなったジャガイモを収穫するときがやってきました。今年は金属柵によりシカの食害にも合わず、豊作が期待されます。マルチ(黒いシート)をはずして、茎の根元を見てみると、ありました、たくさんの芋が見えています。

ところで、ジャガイモの芋は地中にありますが、実はあれは根ではありません。「塊茎」と呼ばれる、茎が変化したものです。サツマイモの芋は根が変化したものなので、同じように地中にある芋に見えても、まったく別物なんですよね。

大きいものから小さいものまで、たくさん収穫できたジャガイモは、しばらく室内で乾燥させて、それから利用していく予定です。どんな風に利用していくのか、今から楽しみですね。

現在、入部した1年生が主にやっているのが、センサーカメラで撮影された写真の記録です。写真を見て、撮影日や時間、動物の種類などを記録していくのですが、そのためには動物を見分ける技術が必要です。最初はリスとテンの違いも分かっていませんでしたが、2年生の先輩に教えてもらいながら、少しずつ見分けられるようになってきています。

たくさんの写真を見ていると、シルエットだけで何の動物か分かったりするものですが、やはり最初はできなくて当然です。というより、野生動物なんてシカやタヌキは知っていっても、テンやアナグマなんて存在自体知らなかったりするものです。やはり、動物の知名度には差がありますよね。

莵道高校は京都府でも珍しい敷地内に学校林(裏山)がある高校です。この学校林は「莵道の森」と呼ばれ、授業の探究活動等でたまに利用されていました。この学校林に目をつけた科学部は、林内に赤外線センサーカメラ(自動撮影装置)を設置し、どんな動物が利用しているのかを調査することにしました。

これが6年前の話です。その後の継続した調査により、莵道高校の学校林では実に10種以上の哺乳類が確認されています。ニホンジカやイノシシ、タヌキといった里山の動物だけでなく、ニホンリスやムササビなど、そんなのがいるのかと驚くような動物も撮影されています。

今回紹介しているのは3月に撮影された写真です。まだ角が落ちる前の雄ジカや、学校林では主に冬場にしかやってこないキツネなどが撮影されています。それでいて、冬ごもりから目覚めたアナグマも撮影されていますし、季節の変わり目といった感じですね。

今年度も引き続き、学校林の動物をセンサーカメラで狙っていく予定です。新入部員の1年生にも早くやり方を覚えてもらい、莵道高校に出現する動物について詳しくなって欲しいですね。

4月も終わりに近づき、暖かい日が続くようになってきました。中庭にある畑では現在、ジャガイモがすくすくと育っています。畑の周囲を金属柵で囲ったことでシカによる食害を完全に防いでいるからか、昨年の同じ時期に比べても、大きな成長を見せてくれています。そんなジャガイモですが、栄養を集中するための間引きを行いました。これで収穫時期の6月頃には、より立派なイモができるのではないでしょうか。

また、畑の空いているスペースに、サツマイモのつるを植え付けました。毎年育てているサツマイモですが、昨年はシカの食害により少ししか収穫することができませんでした。今年は金属柵のおかげで豊作が予想されます。しかし、手入れをちゃんとしてやらないと立派なイモができないのはサツマイモも同じなので、成長の様子を気にかけていきたいですね。

1学期が始まって2週間が経過し、少しずつ新しい学年に慣れてきたころかと思います。莵道高校では4月12日の新入生歓迎会を皮切りに、新入生の部活動勧誘が始まりました。

科学部でも部活体験を実施し、スライム作り、学校林ツアー、センサーカメラのデータ確認、畑作業の手伝いなど、科学部っぽいイベントを体験してもらいました。

現在のところ、5人の1年生が入部を希望してくれています。先輩達と一緒に、科学部の活動を楽しんで欲しいと思います。

3月26日にオンラインで開催された日本森林学会大会で実施された「第10回 高校生ポスター発表」に参加し、研究発表をしてきました。

研究タイトルは「動物は学校林のどの場所が好きなのか?」で、学校林内に設置した3つのセンサーカメラの撮影結果から、同じ学校林でも場所(周りの環境)が変わると、出現する動物にどのような変化があるのかをまとめました。

当日はオンライン開催ということで、莵道高校に集まってタブレットから参加しました。他校が発表しているポスターも見ることができ、それに対して質問コメントでやりとりができるなど、部員達にとって貴重な体験ができたと思います。

※リンクから発表したポスター(PDFファイル)を見ることができます。

学年末考査が終わり、現在はテスト返却期間となっています。そんな放課後に、中庭の畑を整備し、ジャガイモを植える作業をしました。

ジャガイモは種イモを埋めることによって、新たなイモを育てることができます。畝をつくってマルチをはり、計14個の種イモを埋めました。これが大きくなり、大量のジャガイモが収穫できることを期待しています。

それと同時に、動物による食害対策として、新たに金属の防獣柵を設置しました。今年度は中庭に入り込んだニホンジカに畑のネットを突破され、サツマイモが食害されてしまいました。その結果、サツマイモは十分に育たず、がっかりな収穫となってしまいました。同じことを繰り返してはならないと、金属製の強固な柵を導入し、畑の守りを完璧なものにすることを目指しました。

柵の設置は非常に大変でしたが、1年生を中心にみんなで協力して設置しました。これでもう、科学部の畑がシカにやられることはないでしょう。来年度の収穫が楽しみです。

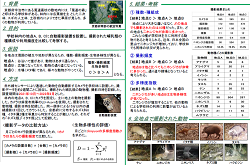

甘いパン作りをしてみました。パンを作るときに砂糖を入れますが、砂糖をたくさん入れると、発酵しすぎます。人工甘味料は発酵しにくいため、パンを作ることができません。そこで、発酵しやすい砂糖と発酵しにくい甘味料を組み合わせて、パンを作ってみました。

砂糖と人工甘味料の率は、キューネの発酵管の実験からわかった結果を基に算出しました。

みごと、甘いパンを作ることができました。

2022年の秋から、水路でドジョウを採集しています。

どうやら宇治にいるドジョウは中国産が多いようです。

釣り餌に使ったドジョウが逃がされたのかもしれません。

冬に入り、採集活動は一休みです。

その間に詳細に同定を行っています。

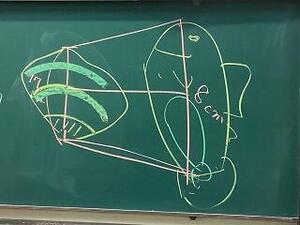

ハゼ科魚類の場合、骨に年輪が入ります。その年輪を調べることにより、年齢と成長を知ることができます。宇治川で採集したヌマチチブを解剖し、年齢を調べました。

宇治川のヌマチチブは、琵琶湖に持ち込まれた個体が広がったものです。すなわち、国内外来種です。なぜ、琵琶湖や宇治川で増えることができるようになったのでしょうか。

今回年齢を調べた結果、宇治川のヌマチチブはほかより成長がよいようです。

もしかすると、琵琶湖や宇治川にはヌマチチブにとってより良い餌があるのかもしれません。

次はドジョウを調べる予定です。

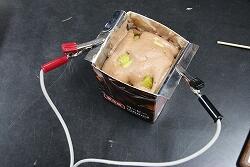

サツマイモは加熱によって糖度が変化することが知られています。そこで、科学部の畑で収穫したサツマイモを使って、それを確かめる実験を行いました。

今回は加熱装置として、水蒸気を利用した加熱ができるマルチロースターを利用しました。部員達は初めて使用する装置にとまどいながらも、上手く加熱することができました。加熱後の観察では色の変化も確認され、糖度の高まりを感じることができました。

また、このサツマイモを小さく切った後、小麦粉などを含んだ混合液に入れて、ジュール熱を使って加熱する実験も行いました。その結果、混合液は加熱により変性し、中に入れたサツマイモも合わせて、部員の気分が高まったことが確認できました。

今年はニホンジカによる食害もあって、十分な量のサツマイモが収穫できませんでした。それでも、収穫できたサツマイモは有意義に利用することができたと思います。

1年次の「化学基礎」では、元素の確認方法として炎色反応を学びます。特定の元素が含まれている物質を炎に入れると、炎の色が変化するという現象ですが、実際にやって見てみました。

ニクロム線に炎色反応が出る元素を含んだ化合物の水溶液をつけて、ガスバーナーの炎(青色)に近づけます。すると、赤色や黄色といった炎色反応を観察するすることができました。部員達は「リアカーなきK村・・・・・・」と語呂合わせを唱えながら、何の炎色反応なのか考えていました。

花火などにも利用される炎色反応ですが、実際に見てみると、なかなか幻想的できれいですよ。

11月に入り、秋も深まってきましたので、科学部の畑で育てていたサツマイモを収穫しました。

実は今年の夏、畑を囲っていたネットがシカに突破され、サツマイモの葉が食害にあっていました。ネットが緩んでいた隙をつき、強行突破をされたようです。それで、正直なところ今年の収穫は絶望的だと思われていました。しかし、ネットの緩みを直して様子を見ていたところ、何とか再び葉をつけはじめ、それなりの大きさのイモにまで成長してくれました。

収穫量としては昨年の3分の1以下ですが、手頃で扱いやすい大きさのイモになってくれたとも言えます。このまましばらく放置してイモの糖度を高めたら、何らかの形で利用していきたいと考えています。

これまで、市販のイーストを使い実験をしていましたが、メーカの違い、製品の違いによって発酵の仕方が違うようです。また、基質(砂糖やブドウ糖、人工甘味料)の違いにより発酵の様子も異なるようです。発酵の実験にもちいられるキューネの発酵管を使用し、発酵の様子を詳しく調べてみました。

今後、今回の実験結果を基に、甘いパン作りをしてみたいと思います。

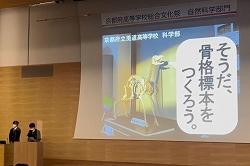

10月31日(日)に、京都市にある「京都学・歴彩館」にて、令和4年度京都府高等学校総合文化祭自然科学部門が実施されました。

莵道高校の科学部は「そうだ、骨格標本をつくろう。」というタイトルの研究発表を行いました。みんなで骨格標本作製をしようという、啓発を目的とした発表でしたが、内容のインパクトもあり面白い発表になったと思います。発表後の質疑応答も非常に良かったです。また、学校から持って行ったイノシシの頭骨や、アライグマのなめし皮を通じて、他校生徒との交流も活発に行えました。

下のリンクに今回の発表論文(PDF)がありますので、内容が気になる方はご覧ください。発表に協力してくれた生徒の皆さん、応援してくださった皆さん、ありがとうございました。

1学期の話です。莵道高校の生物実験室にある冷凍庫に入っていたニホンジカの頭部(2頭分)が冷凍庫内を圧迫しはじめたので、頭骨標本をつくることになりました。最初は鍋で煮て除肉するつもりだったのですが、別の方法も試してみようということで、一つは科学部の畑に埋め、もう一つはバケツの水に浸けて放置することで、自然に肉を腐らせていく方法をやってみました。

3ヶ月ほど経って2学期になり、土を掘り返したり、水から出してみると、見事に肉が腐り果てており、白骨となっていました。すごい臭いの中、まだ残っている肉を取り除いてきれいにし、最後に過酸化水素水で漂白して完成です。骨の一部が損傷したり、何だか変色したりしていましたが、初めて試した方法にしてはそれなりの形になったと思います。

さて、現在科学部では、10月30日にある京都府高等学校総合文化祭自然科学部門に向けて、研究発表の準備をしているところです。今年の発表テーマは「そうだ、骨格標本をつくろう。」で、これまでに科学部で行ってきた骨格標本作製を元にした発表をしてきます。応援よろしくお願います。

だいぶ同定ができるようになりました。これからは水路の底生魚を調査する予定です。

10/15(土)・16(日)は、巨椋池の干拓田の水路を調査しました。

意外に魚種は多く、十数種類を確認した(下記)。

特定外来魚は適宜処分し、同定の困難なものは持ち帰り詳しく調べます。

確認魚種

ドンコ カワヨシノボリ ミナミメダカ ナマズ タウナギ

タモロコ モツゴ カマツカ フナ類 オイカワ

カワムツ ニゴイ類

コイ タイリクバラタナゴ ドジョウ類

カダヤシ ブルーギル オオクチバス

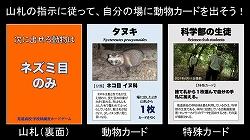

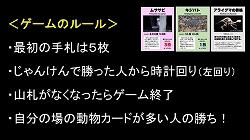

10月1日(土)に莵道高校の学校説明会が実施されました。その体験授業の一つ、理科講座「ゲームで学ぶ!莵道高校学校林の動物」では、『学校林調査カードゲーム』というオリジナルのカードゲームが使用されました。

これは莵道高校の学校林で撮影される動物を題材にしたゲームで、その制作には科学部がしっかり関わっています。使用される写真やデータは当然センサーカメラ調査のものですし、何より部員達によるテストプレイが何度も行われ、ルールやバランス調整をしています。そのお陰で、ゲームとしての完成度はなかなか高く、学校林の動物について学べるだけでなく、対戦ゲームとして白熱できるものとなりました。体験授業では、中学生は勿論のこと、保護者の方も楽しくプレイしていました。

はっきり言って、体験授業で使用するだけでは勿体ないゲームです。莵道高校の生徒で(先生でも)、もし遊んでみたい方がいれば、科学部まで声をかけてください。

Copyright (C) Kyoto Prefectural Todoh Senior High School. All Rights Reserved.