学校生活

夏休みに入りましたが、中庭に作った科学部の田んぼ(トロ舟田んぼ)のイネは順調に成長を続けています。

本当は6月から7月にかけて「中干し」をする必要があったようなのですが、期末テストの時期だったことなどから実施することができず、これがどのように影響してくるかはまだ分かりません。

何もかも初めてで、手探りの状態でやっている科学部の米作りですが、これからどうなっていくのか不安でもあり、楽しみでもあります。

5月に種をまいたトウモロコシですが、ぐんぐんと成長し、ついに収穫のときを迎えました。昨年は播種時期の問題などもあり、途中で枯れてしまったわけですが、今年はリベンジ成功といったところです。

収穫したトウモロコシは、5分ほど茹でることで、より甘さを引き出すことができるとされています。ただ作物を育て、収穫するだけでなく、そういう部分をしっかり確認していくことも、科学部の活動として大切にしています。

季節は夏となり、中庭の畑は大きな成長を見せています。サツマイモは葉をたくさんつけてつるを本格的に伸ばしはじめ、トウモロコシは受粉して実が大きくなってきています。

大きくなってきたトウモロコシは、鳥に襲われたりしないように、白い布をかぶせて守っています。収穫のときは近いです。

1学期の期末考査が終了し、いよいよ夏休みが近づいてきました。科学部も夏は合宿や文化祭の準備で忙しくなってきます。そんな中でも、学校林に設置されたセンサーカメラは常に稼働しているわけで、今回もニホンジカを中心に、イノシシやアライグマなどの動物が撮影されていました。しかし暑さの影響なのか、撮影数はいつもより少なめでした。

面白い写真として、アナグマの家族が撮影されました。アナグマは春から夏にかけて交尾を行いますが、そこから少し間が空いて、雌が妊娠するのは冬になってからです。これを着床遅延といいます。アナグマは巣穴で冬ごもり(冬眠)をするのですが、そのときに出産し、春になってから親子で外で出てきます。

アナグマはイタチのなかまですが、この着床遅延と冬ごもり中の出産は、ツキノワグマやヒグマといった本物のクマでも見られます。なかなか興味深い生態ですよね。

6月の話です。中庭で畑作業をしているとき、科学部の部員が1匹のニホントカゲを見つけました。とりあえず捕まえてみたところ、なんと尾の先が分かれていました!

トカゲは自身に危機が迫ると尾を切断して逃走します。このとき、尾がちぎれきれないまま新しい尾が生えてきたり、再生尾が生えてくるポイントを怪我することで間違えて新しい尾が生えてくることがあるみたいです。

このような現象は珍しく、海外では二又の尾のトカゲは幸運の印と言われたりもするそうです。そんなトカゲが莵道高校内で見つかったということで、新聞の取材を受けることになり、7月6日発行の「洛タイ新報」に記事が掲載されました。

トカゲを飼育するのは簡単ではないため、取材の後で中庭に放しました。つまり、今も学校内で二股の尾のトカゲが暮らしているのです。すぐ近くにそんな珍しいトカゲがいるなんて、素敵なことだと思いませんか?

先日行った追肥のおかげか、トウモロコシがどんどん大きくなっており、ついに雌穂が出てくる株が現れました。

トウモロコシを栽培する場合、雌穂が出てきたら、筆などを使って花粉をつける人工授粉をしてやる必要があります。これをやってやらないと、実がぎっしりつまったトウモロコシが収穫できなくなったりします。しっかり受粉させて、立派なトウモロコシにしていきたいですね。収穫の時期は近いですよ。

サツマイモの方も、順調に成長しています。まだそこまでつるが伸びていませんが、梅雨が明けて夏が来れば、一気につるを伸ばして葉をつけていくと思います。

今年度からスタートした科学部の米作りですが、中庭のトロ舟田んぼでは、順調にイネが育っています。田植え後、しばらくは心配な部分も多かったのですが、すくすくと成長してくれました。

田植えをしたばかりの頃、鳥が田んぼ内に侵入する事件(水浴びをしていた?)が起こったので、とりあえず鳥除けのテグスを周囲に張りました。収穫前にはネットを張る必要も出てくると思いますし、今後は鳥対策をどう考えていくかが重要になりそうな予感です。

科学部が学校林にセンサーカメラを設置した最初の年は、ニホンジカ、イノシシ、タヌキの3種が多く撮影されており、「御三家」などと呼ばれていました。しかし年が経つにつれ、ニホンジカの数だけが増加していき、タヌキとイノシシは少なくなっていきました。特にイノシシは、豚熱という感染症が流行ったことで、学校林どころか宇治市全域から姿を消した時期もありました。しかし、そんなイノシシが最近は増加傾向にあります。学校林でも、昨年度ぐらいから目に見えて撮影数が増えていますし、家族づれの姿もよく写るようになりました。

今回も、仔イノシシ(うり坊)をつれたイノシシの家族が撮影されました。イノシシは親子や兄弟で一緒に行動することが多く、最近は明るい時間でも学校林に来たりしているようです。さすがに校舎の方までやってくることはないと思いますが、イノシシ自体は危険な動物なので、見かけても近づかないようにしてください。

6月も後半に入り、どんどん暑くなり、雨量も増えてきています。

中庭の畑では、トウモロコシがすくすくと成長しており、株によっては雄穂ができはじめています。さらに大きくしていくため追肥を行いました。昨年よりもいい感じに育っているので、このまま収穫までいって欲しいです。

サツマイモの方もつるがどんどん伸びてきて、こちらも夏に向けて順調です。どちらも楽しみですね。

中庭にある科学部の畑では現在、トウモロコシとサツマイモを栽培しています。暖かくなり、日差しも強くなってきて、どちらもどんどん成長しています。

トウモロコシは1カ所につき3~4個の種をまくので、最初は複数の芽が出てきます。芽が大きくなってきたので、1本に栄養分を集中させるため小さい芽を間引きしました。ついでに追肥もしたからか、その後、一気に大きくなってきた気がします。サツマイモも植えたつるが葉をつけてきて、順調に育ってきています。

この時期は作物が日に日に大きくなっていくので、見ていて楽しいですね。

莵道高校の中庭には科学部の畑がありますが、今年はその横に田んぼをつくって、米作りをすることになりました。しかし、さすがに中庭に本格的な水田をつくるわけにはいきません。そこで、コンクリートを混ぜたり、金魚すくいで使用されるトロ舟(大きなプラスチックトレー)を使って、簡易的な田んぼをつくってみました。

稲についても、手に入れた種もみを塩水につけて選別し、芽を出して育てるところからやりました。苗は順調に成長し、中庭の田んぼに植えつけるところまで進めることができました。

さあ、ここからが本番です。中庭での米作りは初めての試みですので、上手くいくか分かりませんが、無事にお米ができるよう育てていきたいと思います。

恒例のヌマチチブを採集しに行きました。

ホタテの貝柱を餌にすると、簡単に採集できます。

ちょうど繁殖期のようで、卵を持ったメスがたくさん釣れました。

学校に持ち帰り、実験に使用します。

1学期の中間考査が終わりました。テスト期間中も、学校林ではセンサーカメラが稼働しており、通りかかった動物を撮影しています。一度設置すればしばらく放置できるというのが、この調査のよい部分です。今回も、ニホンジカ、アナグマ、テン、イタチ類、ニホンリス、アライグマなど、多くの動物が撮影されていました。

しかし、こうやってホームページでは色々な種類の動物を紹介していますが、実際に撮影されている写真は、そのほとんどがニホンジカです。毎年この時期は、新緑の季節で林内にニホンジカの大好きな新芽が多いからか、特にニホンジカばかり撮影されています。今回も100枚以上の写真が撮影されていますが、その内の90枚以上がニホンジカで、残りの動物はそれぞれ1枚とか2枚です。ニホンジカばかり記録することになり、だんだん嫌になってくることもありますが、その中でたまに他の動物が写っていると、とても嬉しくなったりします。

科学部が学校林に設置しているセンサーカメラは、赤外線により自動撮影するカメラになります。体温をもった動物がカメラの前にくることにより、自動的にシャッターが落ちる仕組みです。

体温を感知しているので、哺乳類だけでなく、鳥類も撮影対象になります。実際、キジバトやハシブトガラスなど、森林で見られる鳥類が撮影されることは多いです。季節によってはトラツグミやシロハラなども見られ、過去にはフクロウが撮影されたこともあります。

科学部ではこれまで、主に哺乳類を対象とした研究をしていますが、今後は鳥類についても調べていけたら面白いと思っています。

学校林に設置しているセンサーカメラで最も多く撮影される動物は、いうまでもなくニホンジカです。その割合は実に60%をこえており、2回に1回はニホンジカが写っています。そのため、年間を通してニホンジカの様々な違いが観察できて、なかなか面白いところもあります。

ニホンジカの雄は角を持っていますが、この角は1年ごとに生えかわっており、冬から春にかけて伸びた角が落ちます。その後、すぐに新しい角が生えてきて、夏頃には立派に伸びるのですが、今の時期は角が伸びている途中の、様々な長さの角をもった雄ジカを撮影することができます。

今回は、まだ角が落ちていない個体、落ちてすぐの角がない個体、伸びはじめの個体が撮影され、今の時期にふさわしい感じとなりました。なお、伸びている最中の角は皮があり、血管などもあるため、一般的にイメージされる骨のような角と違い、柔らかい感じの生々しい角になっています。この辺りも、見ていて面白いところですね。

センサーカメラの電池とSDカードを交換するために学校林に入ったとき、スズメバチの巣が落ちているのを見つけました。おそらく、昨年に樹上に作られた巣が落ちてきたのだと思います。あまり発達していないのか、小さめの巣でした。

なかなかスズメバチの巣をさわる機会もないので、生物実験室に持って帰って、みんなで解体しました。スズメバチの巣は1年で使いきりのため、中に残っていたりしないので、安心して触ることができます。巣がどんな構造になっているのか調べたり、中に潜んでいた昆虫を探したりしました。最後は畑の肥料になりました。

莵道高校の中庭には、科学部がつくった畑があります。この畑ではサツマイモやジャガイモなど、さまざまな作物を育てています。今年は毎年恒例のサツマイモと、昨年失敗して収穫までいけなかったトウモロコシの再チャレンジをすることになりました。

冬の期間、畑をつかってなかったので、まずは除草作業から始めました。その後、土を耕して、畝をつくって、マルチをはります。サツマイモはつるを植え、トウモロコシは種をまきます。昨年はトウモロコシの種まきの時期が遅かったというのが失敗原因の一つだと考えられているので、今年は少し早めの種まきです。

しっかり育てることができるのか。作物の成長が楽しみですね。

莵道高校には「莵道の森」と呼ばれる学校林があります。ここは校舎を出て30秒で着く裏山で、敷地内にこのような森林をもつ学校はなかなか珍しいです。林内には二次林、スギ林、草原(土砂崩れ跡)など、いくつかの植生が見られ、ニホンジカなどの動物が姿を見せます。

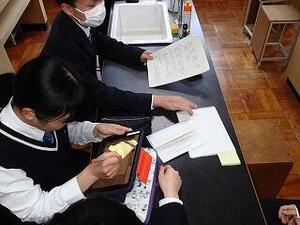

科学部では、7年前から学校林内に自動撮影装置(赤外線センサーカメラ)を設置して、どのような動物が出現するのか調査しています。撮影された写真を見て、動物種、撮影日時などを記録していきます。その結果、予想以上に多くの種が学校林を利用していることが分かりました。現在も継続して調査しており、そのデータは非常に貴重なものになっています。

この4月に科学部へ入部したばかりの新入生も、さっそくこの撮影データの記録をはじめています。最初は動物の種類すら分からない状態ですが、やっている内にだんだん慣れてきて、動物を見分けることができるようになってきます。

この調査で撮影された写真の一部は、ホームページでも公開するようにしています。今年度もどんな動物が撮影されるか楽しみですね。

新入生4名を迎え、活動を始めました。

平日は、これまでのデータ整理、畑づくりを行います。

畑は、これまで行わなかった穀物に挑戦しようと思います。

休日は、魚類の採集に行きました。

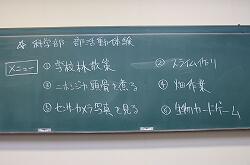

4月12日、17日の2日間で、新入生に科学部の活動を説明し、実際に体験してもらう部活動体験を実施しました。

5人の新入生が参加してくれ、一緒に学校林を散策したり、畑作業をしたり、動物の写真を見たりしました。学校林の散策中に、落ちていたニホンジカの角を見つけるという嬉しいサプライズもありました。

部活動体験に参加してくれた新入生が、このまま科学部に入部してくれることを願っています。また、部活動体験に参加していなくても、科学部に入部してくれると嬉しいです。お待ちしております。

Copyright (C) Kyoto Prefectural Todoh Senior High School. All Rights Reserved.