網野学舎

5月10日(水)の6時間目、1年生を対象にスタイルアップセミナーを行いました。1年生は生徒指導部長から、制服の意義や正しい着こなし方を学ぶとともに、身だしなみを整えることの大切さについて講義を受けました。生徒達はその人の第一印象は服の「着こなし」と「挨拶」でほとんど決まるということを学びました。

5月10日(水)の6時間目、2年生各クラスにおいてチューター初顔合わせがありました。この「チューター制」とは、本学舎が実施している進路面談制度の一つで、生徒一人一人に担任以外の教員(チューター)がつき、別の視点から進路や学校生活全般についてアドバイスを行うというものです。本日は各クラスに入るチューターが初めて紹介され、自己紹介を兼ねて生徒に対し挨拶をしました。

5月10日(水)の6時間目、3年生を対象に分野別進路説明会を行いました。生徒は四年制大学、短期大学、専門・各種学校、就職・公務員の各分野に分かれて、進路指導部の担当教員からそれぞれの進路分野の近年の傾向や、本校卒業生の進路実現状況、今後の進路日程などの説明を受けました。最後に、今後の進路指導上の重要な資料となる進路登録カードの書き方について説明を受けました。

最高に「幸せ」な学校生活

高校に入学してから早一箇月。1年生の3名に、自身が網野学舎を選んだ理由やクラスの雰囲気、高校で頑張りたいことなどを伺いました。

吉岡琴音さん(1年1組・弥栄中)

中学3年の夏に行われた体験セミナーに参加したとき、学校の雰囲気がとても明るくて楽しそうだと感じ、私も網野学舎で学びたいと思いました。入学して一箇月ですが、1組はすでに賑やかで明るい、とても仲の良いクラスです。高校の授業は内容も難しくスピードも速いので、聞き逃さないようにいつも集中して臨んでいます。私は陸上競技部に入り、現在は短距離を専門に取り組んでいます。先輩方はとても面白いし、私達にとても優しく接してくださるので、私は毎日楽しく走ることができています。高校では基礎をしっかり固めていく中で、どんなことにも積極的に挑戦をしていきたいです。

田中菜々美さん(1年2組・網野中)

海や山、自然に囲まれた大好きな地元である網野で、学習や部活動に思いっきり励みたいと思い入学しました。授業では男女や出身中学校の違いに関係なく、みんな積極的に発言したり、活発にグループワークをして楽しく交流しながら学んでいます。部活動は、将来海外で仕事をしたいという私の夢からESSに決めました。仲間と協力して英文を訳しながらゲームを解いていくイースターイベントはとても楽しかったです。高校生活は大変だと思うこともありますが、それでも毎日友達とワイワイ話し、帰りに元気よくバイバイと挨拶する、そんなごく当たり前の日常が、今私にとって最高に幸せな時間です。

岸田槙さん(1年3組・峰山中)

網野学舎を選んだ理由は勉強に集中して臨める環境が整っているところ、先生が一人一人に寄り添って教えてくれるところ、そして海が近いところでした。3組はとても賑やかですが、切り替えがとても速く、行動も速いところがいいところだと感じています。私は野球部に入部しました。高校からは軟式から硬式に変わり、中学時代よりも練習時間も増えましたが、大好きな野球が長くできて本当に幸せです。クラスの目標は私達のクラスがこれまでの企画経営科の中で一番だと言ってもらえることです。そのためにも様々な場面で挨拶や礼儀、マナーを体で学び、社会で必要とされる人材に成長していきたいです。

...学校生活は最高に楽しいと、3人は異口同音に話してくれました。彼らの充実した笑顔に接し、取材したこちらも何だかハッピーな気持ちになりました。

(取材・文 安達卓能)

4月26日(水)の6時間目、3年生が各ホームルームで人権学習を行いました。テーマは就職の機会均等についてです。約50年前と現在の履歴書の様式を比較して、気づいたこと、感じたことをまとめる中で、過去から現在に至る就職(進学)差別の実態を知り、差別の不当性や勤労権保障の重要性を学びました。また、就職の際の雇用者の判断基準が不適切だと感じた場合の対処法についても、ロールプレイを交えて学習しました。

生徒は今回の人権学習を通して、同和問題を始めとする様々な差別に対し、差別を絶対に「しない」・「許さない」という意識が大切であることを学びました。

4月29日(土)両丹高等学校選手権水泳競技大会が開催され、女子は総合第2位の成績に輝きました。

【大会成績】

2年1組 横嶋 謙心選手【網野中】

100m自由形 1:01.27(5位)

50mバタフライ 30.42(5位)

50m自由形 29.70(2位)

100m自由形 1:06.31(2位)

50m背泳ぎ 32.84(1位)

4月26日(水)の5・6時間目、2年生を対象に「職業別ガイダンス」を行いました。それぞれの職種に人材を輩出し、その分野に精通している計21の大学や専門学校から講師を招き、その道に進むための具体的方法や求められる資質、そのために高校生である今何をすべきかなどを、専門的な立場から話をしていただきました。

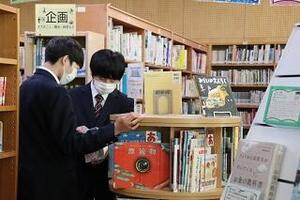

4月24日(月)から5月2日(火)まで、春の読書週間を行っています。期間中は各自で本を用意し、昼休み後に15分間、全校で一斉読書をします。

初日には、読書の時間に読む本を探しにたくさんの生徒が図書館を訪れました。 昼休み終了のチャイムが鳴ると、先ほどまでの賑わいから一転、どのクラスも静かに集中して本を読む様子が見られました。

勉強に部活にと多忙な高校生活では、読書の優先順位は高くないのが現状かもしれません。しかし、たとえ他の人と同じ本を読んだとしても、そこで感じたことや考えたことは、自分だけのオリジナリティとして蓄積されていきます。ぜひ、今回の取組のように、1日15分でも興味を持った本を開く習慣をつけてみてください。

読書週間が少しでも本と親しむきっかけになっていれば幸いです。

記念誌申込冊数 528冊

記念碑寄附金 405件 2,694,000円

多くの皆様から御協力をいただき、誠にありがとうございました。心からお礼申し上げます。

なお、記念誌発行は4月発刊予定のところ、作業が遅れており、夏頃の発刊を予定しています。大変ご迷惑をおかけしますが、しばらくお待ちいただきますようお願いします。

また、校歌記念碑は生徒信条石碑の横に5月建立予定で作業を進めております。

4月28日(金)の7時間目、令和5年度生徒総会を行いました。

総会は学舎長挨拶、緒方生徒会長による挨拶と続き、昨年度の生徒会取組と決算報告が行われました。

続いて今年度の議題に移り、生徒会方針「輝笑転結(きしょうてんけつ)」が発表されました。これは、一人一人が輝き、たくさん笑い、変化の大きい中で状況が転じても全員でよい方向に結びつけていき、自分達の青春を自分達で作り上げていこう、という意味が込められています。

そして今年度の生徒会行事の提案、各専門委員会から今年度の活動方針と内容、今年度予算案が提案され、すべての議題が全会一致で承認されました。

最後に葉賀副会長の閉会挨拶をもって総会は滞りなく終了しました。

その後、各部活動が一斉ミーティングを行いました。体験入部の期間に様々な部活動を体験し所属先を探してきた1年生は、このミーティングを機に正式な入部となりました。初々しく自己紹介の挨拶をした新入部員に対し、先輩達からは温かな拍手が送られていました。

今年度は皆さんに、本校の特色ある授業を中心に紹介していきます。まずは「図書館コラボ」です。

4月24日(月)5、6限、普通科3年生の美術表現の時間に「図書館コラボ」を実施しました。「図書館コラボ」とは、各教科と学校図書館が協働して探究的な内容に取り組む授業です。

美術表現では、架空の展覧会を企画し、そのポスターのデザインに取り組みます。今回は図書館にたくさんの図版や美術関連の書籍を用意してもらい、その中からお気に入りの1作品を選ぶことから始めました。そして、図書館司書からスムーズな調べ学習を促し、考えを深めるためのシンキングシートと調べ学習に適したインターネットサイト、図書資料の活用方法を紹介してもらいました。生徒達は教えてもらった内容を活かし、お気に入りの作品についての理解を深めたり、その作品を紹介する架空の展覧会のコンセプトを練ったりと、充実した時間を過ごしました。

4月21日(金)、各委員会に分かれて拡大協議会ならびに専門委員会初会合を行いました。生徒会執行部を中心に、各クラスの室長や各委員、部活動部長が集まって、昨年度の活動の成果と課題、今年度の活動方針などを決定しました。

来週に開催される生徒総会を経て実質的な生徒会活動がスタートします。生徒の皆さん。みんなで協力し合ってよりよい学校をつくっていきましょう。

1年3組(24名)で、社会人として必要な挨拶、お辞儀などの礼儀作法に取り組みました。挨拶では接客八大用語をもとに練習し、お互いにipadでお辞儀の角度について確認し合いました。全員で基本的ビジネスマナーを身に付けていきます。そして今後、実学にて実践していけるように日常生活から意識して行っていきたいと思います。

4月20日(木)に、1年生各クラスを対象に図書館オリエンテーションを実施しました。国語科教員から読書の重要性や本校の読書推進の取組について話を聞き、学校図書館司書から利用方法やマナー、本の分類について説明を受けました。その後、館内のレイアウトを把握し、本の並び方を理解するための本探しゲームを行いました。オリエンテーション終了後、1年生は早速館内を見て回り、興味のある本を探して積極的に本を借りていました。

ぜひ3年間でたくさんの本と出会い、自身の世界を広げてください。読書に、学習に、趣味や自己研鑽に、図書館を活用してもらえれば嬉しいです。

4月19日(水)、3年生を対象に分野別進路ガイダンスを行いました。大学、短期大学、専門学校・各種学校から講師を招き、3年生に対してそれぞれの学問分野の特色や入試情報、学ぶ具体的な内容、そして卒業後の進路などについて詳しく話をしていただきました。また、就職希望者や公務員希望者に対しては、講演だけでなく、採用試験対策の講義もしていただきました。生徒達は真剣な眼差しでそれぞれの講義に臨んでいる様子でした。

4月17日(月)の午後、生徒会執行部の主催で新入生歓迎オリエンテーションを行いました。入学して間もない1年生に対して、本学舎の生徒会の取組や各クラブの活動を紹介しました。1年生は先輩による部活動紹介を、時には拍手や手拍子を贈りながら興味を持って見ていました。

4月15日(土)~16日(日)神奈川県横浜武道館にて、2023年JOC杯ジュニアオリンピックカップが開催されました。

【U17-F80kg】

この結果により、水崎 竣介選手はU17アジア選手権(6月キルギス)に、江口 翼選手はU17世界選手権(7月トルコ)の出場権を獲得しました。

クリックで子カテゴリが表示されます。

クリックで子カテゴリが表示されます。