教育内容

《生徒感想(抜粋)》前期の授業交流と今回の特別昼休み交流を比べると、中学生との距離感が全く違うと感じた。前期は、クラスに入るときも自分から話しかけることができず、中学部の先生が話しかけてくれることが多かった。しかし、前期、後期の授業交流を経験したことで、今回は自分から話しかけることができ、また、一人ひとりの特徴を見ようとしたことで距離感を上手に保てるようになったと思う。もちろん笑顔はいつも通り自然とあったが、バドミントンをしたときに、「スマッシュすご」、「めっちゃ上手」という褒め言葉をたくさんかけられたからか、中学部の生徒もとても笑顔で、帰る前もたくさん話をしてくれ、嬉しかった。今年度最後の交流も楽しく、よい結果で終わることができた。

2月4日(水)、人間科学科2年と八幡支援学校中学部との特別昼休み交流を実施しました。普段の昼休み交流とは異なり、昼休みから5限までの長い時間を設定しました。昼食後、八幡支援学校に行き、各クラスに分かれて交流、終わりの会に参加、下校の見送りなど、普段の授業交流や昼休み交流ではできないことをさせていただきました。この取組は今回が初めてでしたが、次年度以降も継続できればと思っています。

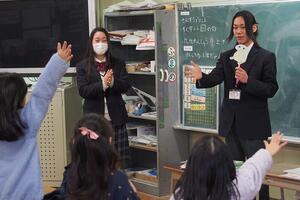

《生徒感想(抜粋)》今回の読み聞かせでよかったところは、急遽、体調不良で休んだメンバーの役割を残り2人で分担することができたところだ。私たちの班は、授業の構成を考えることに時間をかけすぎてしまい、製作物の準備が遅れていたが、休み時間や放課後を使って少しずつ準備を進めることができた。小学校に行く前までは不安だったが、教室に入ると児童が温かく迎えてくれて安心した。思っていたよりも児童たちがよい反応をくれるので、私も楽しく授業をすることができた。

1月22日(木)、人間科学科2年生が八幡市立美濃山小学校(1年生3クラス)と有都小学校(1、2年生各1クラス)に出向き、絵本の読み聞かせをしました。この取組は、生徒3~4人でクループを作り、45分間の授業で読み聞かせを中心に展開するものです。絵本を単に読むだけではなく、こどもたちを注目させるために手遊びやパネルシアター、ペープサート、絵本に関するクイズ等を専門科目「人間探究Ⅰ」、「人間科学Ⅱ」で準備してきました。当日は、どのクラスも児童の反応が予想以上によく、時間配分に苦労する様子が伺えましたが、おおむね指導案通りに授業が展開でき、達成感を得ることができました。

《生徒感想(抜粋)》特別昼休み交流を終えて、今までの授業交流とは少し違い、お昼ご飯を一緒に食べ、「好きな食べ物」や「好きなキャラクター」などの質問を通して今まで話す機会が少なかった児童さんとも話すことができた。また今回の目標としていた、自分から積極的にコミュニケーションを取ることを達成することができた。今回の交流では、昼食の後、帰りの会までの間に鬼ごっこをしたり、教室で一緒に音楽を聴いたりした。帰りの会では誰が司会をするのか聞かれた時に複数の児童さんが「自分がやる」と言っているのを見て、良いなと感じたとともに、今までの交流では見られなかった一面を見ることができた。最後にバスのお見送りをして、全員をお見送りすることはできなかったが、みんなが手を振ってくれてとても嬉しくあたたかい気持ちになった。

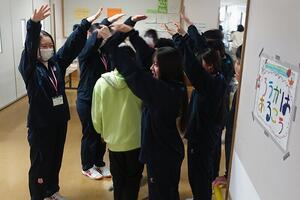

2月4日(水)昼休み・5限、八幡支援学校小学部の児童のみなさんと人間科学科1年生の特別昼休み交流がありました。本校生徒が小学部の5クラスに分かれ、昼食や昼休み交流、終わりの会に入らせていただきました。また最後にはバスのお見送りもさせて頂けました。今回で4回目となる交流でしたが、生徒たちは今年度の最後の交流であることを意識しながら、これまでに気づいたことやできなかったことを実践しようとする姿が多くみられました。

2月3日(火)5・6限、京都SKYシニア大学の受講生と交流学習を行いました。人間科学科では、生徒が主体となって受講生の方々に「アイマスク体験 ~できること探し~」を体験していただきました。今回の交流学習の目的である、「明るい長寿社会の実現をめざし、高校生と京都SKYシニア大学受講生が交流を通して多世代に対する理解を深める。また、ヒューマンエリアの学びについて広く発信する。」を達成できたのではないかと思います。

《生徒感想(抜粋)》受講生の方はとても優しく、交流の時間になると先に話題を振ってくださり、とても話しやすかった。人間科学科のについて詳しく知りたい、このような学科があることを知らなかったが今日知ることができてよかった、など探究心のある方が多いと感じた。年齢を重ねても学び続けることは素晴らしく、自ら知ろうと思う姿勢が大切だと思った。

2月3日(火)、本校の専門学科(人間科学科・介護福祉科)2年生が京都SKYシニア大学受講生の方々と交流学習を行いました。この取組は、両学科の学び(人間科学科はアイマスク体験、介護福祉科は片麻痺のある方への支援方法)を高校生が主体となって受講生に体験していただくものです。

この交流を通して、異なる世代間で理解を深めるとともに、本校の学びを外部の方々に知っていただく良い機会となりました。

《生徒感想(抜粋)》事前準備は、チームのみんなと協力して考えることができた。例えば、『おべんとうバス』を読むにあたって、ダンボールで大きなバスを作って、ペープサートをするのがおもしろいのではないかという案が出て、そのバスやペープサートをみんなで作ることができた。発表する前に園児と交流する時間があり、積極的に話しかけると、短時間で心を開いてくれ、たくさん話をしてくれたことが嬉しかった。振り返りで、そのことを話すと、「ツンケンしていると園児は寄ってこないから、優しい顔をしていたのだと思う。」と先生から言っていただき、自身の成長を感じることができた。

12月18日(木)4~7限、大阪国際大学との高大連携の実践の場として、附属の大和田幼稚園で「絵本を中心とした遊び」を発表しました。全6コマの事前学習、準備だけでは間に合わず、放課後に作業する姿が多く見られるなど、子どもたちのために一生懸命準備をする姿は、さすが人間科学科生だと思わせてくれました。当日は、大学のバスで移動し、学食での昼食後、幼稚園に移動し、おやつの時間に園児と交流しました。その後、約15分間の発表をし、大学へ戻って振り返りをしました。大学の方からも、子どもたちとの距離感、積極性、笑顔、目線を合わせる姿など、「高校生でここまでできるとは」と言っていただき、日頃の成果が表れた瞬間でした。

12月11日(木)5・6・7限、「地理総合」、「古典探究」の授業で、高校生伝統文化事業(古典)として京都市内でフィールドワークを実施しました。京都光華女子大学短期大学部の久世先生による、事前学習の講義を受けた上で当日に臨みました。六道珍皇寺ではご住職から解説をしていただきながら、小野篁が冥土通いをしたことで知られる井戸を初め、小野篁の立像、篁が作ったと伝わる閻魔大王の木像、重要文化財の薬師如来など貴重なものをたくさん見せていただきました。その後三大葬送地の1つである鳥辺野地域のフィールドワークを行い、清水寺も拝観しました。妖怪や伝承などが残る寺などが今も私たちに必要とされているのはなぜか、と考えながら歩くことで、京都で暮らしながらも知らなかったことに気付いたり、見方が変わったりと発見の多い1日となりました。

《生徒感想(抜粋)》同じ京都市内でも鳥辺野地域に入るだけで全然雰囲気が違って、少しだけ昔に戻った気がした。/六道珍皇寺に行って、冥土通いの井戸を実際に見てみるとかなり深くなっていて上から見ていて怖かった。絵をたくさん見せていただいた中で、小野篁や閻魔大王の描かれ方がすべて違っていて、見ているだけで面白かった。

11月28日(金)3・4限、「人間科学Ⅲ」の授業で、「心の国際化を目指して」というテーマで「韓国の食文化プチ体験」を実施しました。以前、日本に住む外国人の現状や、国籍について、人と人との関係を阻む「偏見」について事前学習を行った上で今回の体験に臨みました。2班に分かれ、「チャプチェ」「チヂミ」をそれぞれ作り、「辛ラーメン」も一口ずつ皆でいただきました。ごはんのお供には韓国ならではのコーン茶を。身近な「食」という観点から外国の文化について学ぶことができ、よい時間になりました。

《生徒感想(抜粋)》辛ラーメンは食べてすぐよりも、時間が経ってからの方が口の中が痛くなった。/作ったことのない韓国料理で、どこから始めていいか分からなかったが、班の人と協力して大きな失敗をせず作り終えることができてよかった。一人ずつ担当をしっかり分けていたら時間短縮ができたのではないかと思った。/味はおいしかったが、自分の苦手な食材が入っていたので、いつか自分で作って食べたいと思った。実際に韓国に行って食べて色々なものを見たい。

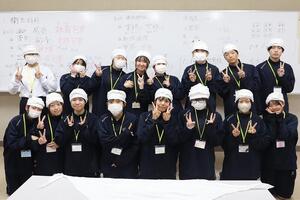

11月13日(木)、11月17日(月)2・3・4限、「人間科学Ⅲ」の授業で八幡支援学校の高等部3年生と作業学習交流を行いました。木工、陶工、縫製、刺し子の4つのグループに分かれ、支援学校の生徒の皆さんに教わりながら作業することができました。実際に商品として販売するものなので、細かなところまでしっかりチェックを行い、報告、連絡、相談を徹底し、集中をしながら作業する支援学校の生徒さんを見て、学ぶことが多くありました。3年間の「人間科学」の授業の中で支援学校の皆さんと交流ができるのはこれが最後の機会です。ここでの経験を大切に、将来にいかしてほしいと思います。

《生徒感想(抜粋)》支援学校の生徒さんや先生に丁寧に教えてもらったので順調に竹のお箸を作ることができた。休憩の時間話したりしながら、たくさん関わってコミュニケーションを取ることができてよかった。/全員が同じものを作るのではなく、一人ひとりに合った作業をしていて、最初に目標を立ててからしていたのが、工夫されていると感じた。/どう説明したらわかりやすく理解してもらえるか考えることや、相手を思いやる姿勢がとても大切だと学ぶことができた。心に残る経験ができてよかった。

《生徒の感想(抜粋)》【サイエンスパーク】今年度最後の授業交流を終えて、「積極的に話しかける」という目標を達成することができた。これまでも「積極的に行くぞ」と心に誓って交流に臨んでいたが、思い通りにいかず、難しさを感じていた。しかし、今回は自分から話しかけたり、目が合ったときに笑顔で返したり、少し前まではできていなかったことができるようになったと自分の成長を感じた。顔を覚えてくれていた生徒が近くに来て「一緒に遊ぼ」と言ってくれたり、発語が少ししかない生徒が「キラキラ」や「眩しい」など自分の感情を教えてくれたりしたことがとても嬉しかった。中学部の生徒と楽しく交流できたことがよかった。

【まな防災!】前回からあまり時間が経っておらず、顔を覚えてくれていたようで、声をかける前に何度もこちらを見てくれる生徒がいた。声をかけると恥ずかしそうに目を逸らしていたのが微笑ましかった。グループで並んで目的地に向かっているとき、副リーダーの生徒がストップと言っても止まらない生徒がいたが、「ピシッ」と言うと「ピシッ」という言葉を繰り返しながら止まってくれ、可愛らしかった。防災かるたを作るとき、選択肢を与えられてもずっと考え続けていたが、一緒に文章を考え、絵を描くときは笑いながら話してくれ、二人で協力して作ることができた。来年の交流も積極的に頑張りたい。

12月4日(木)3・4限、八幡支援学校中学部の生徒のみなさんと人間科学科2年生の授業交流がありました。11月13日(木)に実施した後期①と同じ学年に入り、それぞれの生活単元学習をとおして交流しました。中学部1年生は「まな防災!」、2年生は「サイエンスパーク」、3年生は「ぼくらは未来の探検隊②」をテーマに楽しく交流することができました。

《生徒の感想(抜粋)》【ぼくらは未来の探検隊②】初めは生徒に名前を覚えてもらおうと必死だったが、コミュニケーションをとり信頼してもらえることで名前を呼んでもらえると考え、目を合わせたり、肩をポンと叩いたり、試合で応援する、失敗しても前向きな声掛けを笑顔を意識して話しかけるなど、多くのことを心掛けて接することができた。また、前回の授業交流で顔を覚えてもらえたようで、教室に入ってすぐに手を振ってくれたので緊張せず楽しい気持ちで参加することができた。卓球バレーの時に、「一緒にしよ」と誘ってもらえたのがとても嬉しかった。次年度の授業交流も、目線を合わせたり、自主的に話しかけたりするなど、互いが楽しめるような交流にしたい。

《生徒感想(抜粋)》最後の授業交流は、最初の授業交流より圧倒的にレベルアップして交流することができた。最初は、どのように動けばよいか分からず、じっとしていることや話しかける時にも、これ伝わっているのかなどと不安になりながら交流をしていた。しかし今回交流をして自分から積極的に行動できたり、目線を合わすこともできた。また、小学部の子たちから近寄ってきて一緒に遊ぶこともあった。驚いたことは、前回歩けていなかった子が今回は歩けるようになっていたことや寝たきりだった子がまばたきを何回もしてくれて、嬉しい気持ちになった。

12月3日(水)3・4限、八幡支援学校小学部の児童のみなさんと人間科学科1年生の授業交流がありました。本校生徒が小学部の5クラスに分かれ、遊びの指導・生活単元学習の授業に入らせていただきました。今回で3回目となる授業交流でしたが、生徒たちは今年度の最後の授業交流であることを意識しながら、これまでに気づいたことやできなかったことを実践しようとする姿が多くみられました。

11月19日(水)3・4限、包帯の一種である三角巾の勉強をしました。三角巾は、傷の大きさに応じて使用でき、広範囲の傷や関節を包帯したり、手や腕を吊したりするのに適しており、応急手当の基本知識の1つです。基本の結び方である「本結び」をマスターした後、手、肩、頭に包帯する方法を学びました。

《生徒感想(抜粋)》包帯を巻くことに対して「難しい」という偏見があったが、コツとポイントさえ押さえれば安定して固定できる事を知った。だが、包帯を巻く時は一人で解決するわけではないため、相手の気持ちを読み取ったり、聞いたりなど、コミュニケーション力が必要だと感じた。また首から腕を吊るす時に、次にどのような動作をするのか、相手に伝えなければ、予想外の動きに戸惑ってしまうことがある。これは相手が不安になったり、痛がったりしてしまうため、言葉で伝えることの大切さに気づいた。包帯を初めて巻いたので、結構な時間がかかったが、時間がなく急がなければならないときは、どのような工夫をしているのか気になった。

《生徒の感想(抜粋)》今回は、前期に一緒に遊んだ生徒が休みだったので、様々な生徒と話せるきっかけとなった。最初の活動は、中学部の生徒がバランスボールに座り、世界旅行をするというのもであった。その際、バランスボールをどの程度揺らせば楽しんでもらえるのかが分からず、少し控えめに揺らした。生徒に全力で楽しんでもらうためにも、もう少しコミュニケーションをとり、どのくらい揺らせば最も楽しんでもらえるかを考え、行動すればよかった。・前期の授業交流で仲が深められたと思っていたが、時間が空いてしまうと緊張して、その緊張が中学生にも伝わってしまい、上手に話しかけることができなかったのが悔しかった。しかし、時間が経つにつれ、自分からだけではなく、中学生からも話しかけられることが多くなり嬉しかった。交流終わりのとき、授業で踊ったダンスを次回に教えてほしいと伝えると、「次も来てね、一緒に踊ろう」と言ってくれ、帰るときに最後まで手を振ってくれたことがとても嬉しかったので、12月の交流は最初から緊張しないようにしたい。

11月13日(木)3・4限、八幡支援学校中学部の生徒のみなさんと人間科学科2年生の授業交流がありました。前期の授業交流同様、本校生徒が中学部1年、2年、3年の3グループに分かれ、それぞれの生活単元学習をとおして交流しました。中学部1年生は「YAWATA EXPO 2025」、2年生は「世界をかんじよう」、3年生は「ぼくらは未来の探検隊②」をテーマに楽しく交流することができました。次回、12月4日(木)の授業交流も楽しみにしています。

《生徒の感想(抜粋)》最近、学校行事や人間科学科の取組などの影響で昼休み交流もなく、久しぶりの八幡支援学校の生徒との交流となった。前期は特定の生徒と一緒にいることが多く後悔したので、後期は八幡支援学校の先生の生徒との関わり方を参考に、多くの生徒と交流することができた。しかし、生徒が涙を流していた時、どう対応すればよいのか分からず、動けなかった。その後、先生が来るとその生徒は泣き止んだ。交流に関して、まだまだ難しいことや悩むこともあるが、交流を積み重ねてできることを増やしていきたい。