教育内容

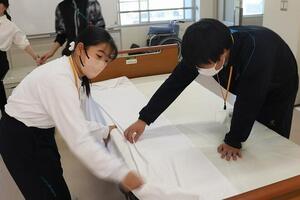

10月17日(金)3・4限、「人間科学」の授業で本校介護福祉科の学科長を講師に迎え、ベッドメイキングの演習を行いました。シーツのしわがないようベッドメイキングするのは、寝心地の良さはもちろん、褥瘡(床ずれ)予防に繋がるということ、感染症のリスクに備え、膝を床に付けず、清潔を保つ必要があることなど、実践を通して学ぶことができました。

《生徒感想(抜粋)》

二人で協力しながらベッドメイキングをしたが、しわを完全になくすことができなかったり、真ん中がずれてしまったりしたので、もっと声掛けをするとよくなると感じた。/1回目は全く綺麗に三角コーナーを作ることができなかったが、先生にアドバイスをもらって、2回目以降は綺麗に作ることができた。利用者さんが楽な姿勢を探してベッドを操作することも学ぶことができてよかった。/褥瘡の模型を見て、動かなければ肌にこのような負担がかかると知り、少しでもサポートするためにもシーツのシワがなく、清潔なベッドにしなければならないと知ることができた。また練習してさらに上手くできるようになりたい。

10月10日(金)3・4限、「人間科学」の授業で、包帯法(巻軸帯)の演習を行いました。ゴムが入っていて伸縮性のある包帯だけではなく、伸縮性のない巻軸帯(ライン帯)も使いました。基本巻きと呼ばれる環行帯に加え、らせん上に巻いていく螺旋帯、折り返しながら巻く折転帯など、包帯の様々な巻き方について実践を通して学びました。

《生徒感想(抜粋)》

普段包帯を使うときはゴムが入っている包帯しか使わないので、そうでないものは緩くなってしまい、怪我したところを止めにくいと思った。人の腕の太さによってもやりやすさが変わったので、慣れていくことが大事だと思った。包帯を巻くときに、腕の上で転がすように巻くと少し浮きにくくなるので、大切なことだと学んだ。/折り返し巻きをする時に、太さを均一にして折るのが難しく、肌が出てしまったり、緩んでしまったりした。練習を重ねて上手くできるようにしたい。包帯の巻き方をマスターして、自分が怪我したときだけでなく、誰かが怪我したときに助けられるようになりたい。

《生徒感想(抜粋)》

授業交流を終えて、今回目標にしていた、沢山の児童さんと関わることは、あまり達成できなかったが、コミュニケーションをとることは、自分から積極的に話しかけ、活動することができた。今回の交流では、宝探しや、金魚すくいゲーム、射的を一緒にした。宝探しでは、児童さんに場所を教えてもらいながら、一緒に探すことができた。射的では、箱に当てられるようにコツを教えて、最終的には当てられた。児童さんが喜んでいて嬉しかった。次回も同じ内容の活動をするが児童さんの人数が今回より増えるので、さらに自分から積極的にコミュニケーションをとっていきたい。

11月5日(水)3・4限、八幡支援学校小学部の児童さんと人間科学科1年生の授業交流がありました。支援学校小学部5クラスそれぞれに本校生徒が分かれ、遊びの指導・生活単元学習の授業に入らせていただきました。1学期と同じクラスを担当したので、関わりがより深められ、楽しい時間を過ごすことができました。

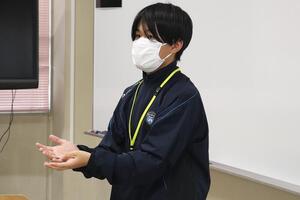

10月20日(月)5・6限、京都家庭文庫地域文庫連絡会の方、かみふうせん文庫の方(合計3名)と南キャンパス図書館司書を講師としてお招きし、読み聞かせの事前学習をしました。「絵本の世界をこどもに伝えるために」をテーマに、絵本を読んでもらうということ、読み聞かせに適した絵本の条件、読み聞かせを始める前にしておくこと、絵本の読み方などを教えてもらい、パネルシアター、ペープサート、エプロンシアターなどの実演を披露していただきました。その後、3人1グループに分かれ、各自が選んだ絵本を読み合いました。1月に近隣の小学校で読み聞かせの授業を計画しているので、これから準備をしていきます。

10月3日(金)3・4限、八幡支援学校高等部3年生の皆さんと人間科学科3年生との授業交流がありました。今回は10月29日(水)からの「たけまつり」に向けた民舞の練習を行いました。3クラスに分かれ、前半は支援学校の生徒の皆さんから民舞の振りを教わりました。その後、交流スペースに移動し、練習の成果を見せるべく、全員で合わせて踊りました。

【生徒感想抜粋】

初めて3年生と交流をして、同い年なので話しやすく、向こうからもたくさん話しかけてくれたので交流しやすかった。振りを教えてもらっているときに、1人でも分かっていない人がいたら、分かるまで何回も丁寧に教えていることに気付いた。/支援学校の生徒さんが教えるのがとても上手かったので、上手に踊ることができた。これが最後の授業交流だが、3年生とは作業学習でも会うので、その1回1回を大切にしたい。

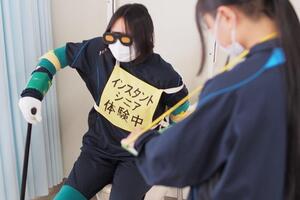

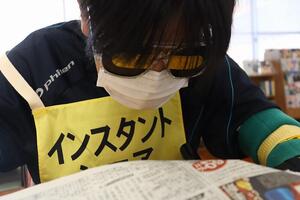

10月8日(水)3・4限、インスタント・シニア体験をしました。前回は、8種類の器具を装着し、階段の上り下りだけの体験でしたが、今回は、実習棟をフル活用し、看護講義室→上り階段→在宅介護実習室→下り階段→入浴介護実習室→上り階段→渡り廊下→図書室→渡り廊下→看護講義室の順に移動し、各場所で全18種類の体験をとおして、高齢者の困り感を体感しました。

《生徒感想(抜粋)》色々な場所で高齢者を見かけますが今までは何もわかっていませんでした。今回のインスタント・シニア体験を通じて、足や手が曲がりにくかったり、挙げづらかったり、歩くだけでもすごく体力が必要で、階段を上ることはとても大変でした。でももしここに手すりがあれば楽かな?とかエレベーターがあると楽かな?など身近なことの問題や不便さに気づくことができました。また困っている時はどのようなサポートが必要かなども考えることができました。

9月26日(金)3・4限、八幡支援学校高等部の皆さんと人間科学科3年生との授業交流がありました。肢体不自由クラスでは、『さるかに合戦』の劇をしました。支援学校の生徒さんがカニ役を、先生と人間科学科の3年生がさる役を担当し、とても盛り上がりました。普通科1年生の作業学習では、支援学校の生徒さんと人間科学科の3年生でペアをつくり、羊毛を丸めてフェルトボールづくりをしました。ストラップを台紙に貼ったり、袋に梱包したりする作業を協力しながら行うことができました。普通科2年生の授業は、支援学校の生徒さんたちの修学旅行のしおり作りのお手伝いをしました。iPadを使ってデザインを考えたり、写真を選んだりしながら交流を深めることができました。

【生徒感想抜粋】

最後の交流で今までで一番腕を動かしたり、声を出して笑ってくれたりしてうれしかった。手を握ったり、声を掛けたりしてたくさん関わることができてよかった。/1曲みんなが好きな歌を流している間だけ集中して作業を行い、フェルトボールが出来上がったら自分の場所にシールを貼っていて1日で何個できたか分かりやすくなっていた。/制限時間内に終わるのかとても心配だったが、「こうしたらいいんじゃない?」「このイラストを使ったら分かりやすいかも」など話しながらしていると時間内に間に合って、ハイタッチをしてくれたのがうれしかった。

9月25日(木)3・4限、包帯法(巻軸帯)の演習をしました。先日、(専)京都中央看護保健大学校の先生に教えていただいたときは、伸縮性のある練習用の太い巻軸帯を使用しましたが、今回は伸縮性のない巻軸帯(ライン帯)で練習しました。難易度が格段に上がりましたが、繰り返し練習することで技術を高めていきました。

《生徒感想(抜粋)》前回の包帯法で学んだことがすべてできるようになっていたことが、とても嬉しかった。折転帯をペアでしたときに、「上手」、「綺麗」と声掛けをしてもらえたので、楽しく巻くことができた。ペアの人にはとても助けてもらった。誰が綺麗に巻けているかを見せ合ったとき、自分が巻いたものは幅も綺麗で上手にできたと思ったが、全員が綺麗すぎて自分はまだまだだと感じた。包帯法を学べる高校は少ないと思うので、自分のためにもなるとても貴重なことを学べたと思う。この体験を忘れず、いざというときのために、しっかりと生かしていきたい。

本年度も大阪国際大学との高大連携授業を実施します。読み聞かせに関する探究授業を全6コマ実施し、12月18日(木)に大阪国際 大和田幼稚園で「絵本を中心とした遊び」を実践する予定です。その1回目となる授業を9月18日(木)3・4限に幼児教育学科准教授 玉井久美子先生に来ていただき、実施しました。「良い保育」とは、子どもたちに伝えたいことは何かをテーマに、自ら問いかけ考え、絵本選びに生かしました。

《生徒感想(抜粋)》単に準備をするだけでは、良い保育についてあまり考えることがなかったと思うので、今回の授業でクラスのみんなが考える良い保育がどのようなものかを知ることができ、保育への考え方が深まったと思う。事前に目標や伝えたいこと決めることによって、何を準備すればよいかが分かり、発表へのやる気が出た。7月の交流体験で、上手く園児を誘導することができず後悔したので、今回は頑張りたい。絵本を読んでいるときに、園児がたくさん話しかけてきたら、さりげなく絵本に戻れるような誘導ができるようになりたい。今まで学んできたことを生かせるよう頑張る。

9月11日(木)3・4限、(専)京都中央看護保健大学校の阿形奈津子先生(副学校長)に講師として来ていただき、「巻軸帯の用途に応じた巻き方の手順」を学びました。「環行帯」「螺旋帯」「蛇行帯」「折転帯」「麦穂帯」「亀甲帯」の演習をしました。

《生徒感想(抜粋)》包帯は、傷を癒したり、部位を固定するために使われると思っていたが、心理的にも使えることを知った。麦穂帯や亀甲帯のように途中で包帯の向きが変わる巻き方に苦戦した。包帯はアートという説明は、色々な巻き方に挑戦することで理解できた。他にも、三角巾をたちながら包帯する方法は、被災地などで生かせるので学べてよかった。

9月24日(水)3・4限、インスタント・シニア体験をしました。この体験の目的は、「高齢者の視点から社会を観察することで、社会環境の問題点を発見し、そのための対策やサポートを考える。」です。高齢者の感じる不便さを体験することで、高齢者を介助する上で大切なことを考える機会にします。白内障用ゴーグル・両腕関節サポーター・利き手首おもり・軍手・膝サポーター・左右重さの違う足首おもり・つえ・ゼッケンの装着の仕方を学び、今回は階段の上り下りを体験しました。

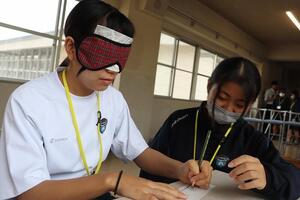

9月17日(水)3・4限、2回目のアイマスク体験をしました。前回はアイマスクをして折り紙を折ったり、名前を書いたり、立体コピーを触ったりと各自で体験するものでしたが、今回は手引きのこつを学びました。どのような声かけが安心できるかなど、体験をとおして考え、今後社会の一員として自分にできることも考えました。

《生徒感想(抜粋)》

アイマスクをしてみて、周りがざわざわしていると、誘導者の声が聞こえなく、不安なことがあったので目が不自由だからこそ聴覚を大事にしていると感じた。頼りにしている聴覚が聞こえづらくなってしまうととても不安を感じることが分かった。また学校ではない、慣れない場所を歩くことで新たな発見があるのではないかと感じた。

手引き者をしてみて、アイマスクを先に行っていたので、地面への感触が変わるなどの些細な事でも不安にならないように説明したが、日常生活においては多大な情報量になるため、どのように工夫をしているのか気になった。手引き者とアイマスクをしている人の感覚は違うということをずっと理解しながら、誘導すると、どこまで伝えれば良いのかが分からなくなったので、もっと深くまで学習したいと感じた。

《生徒感想(抜粋)》初めての授業交流で、多くの気づきがありました。例えば言葉を覚えるときに手を叩いてリズムを取って音と一緒に言葉を教えられていたことです。一人一人に個性があるからこそ、誰もが分かりやすく学べる工夫をされていて、とても大切だと感じました。私もやってみましたが、今回はあまり上手くできなかったので次回またチャレンジしてみたいと思います。またどんな時も周りを見ながら児童の安全を確保されており、私ももっと視野を広く持たないといけないと感じました。嬉しかったことは、緊張しながら絵本を読んでしまい、上手くできなかったと思っていたところ、児童のみんなが笑顔で拍手をしてくれたことです。そして最後には「また来てね」や「明日は来てくれないの?」などの声掛けをしてくれてほんとにうれしかったです。後期の授業交流に向けて反省点を改善し、もっと良い交流にしていきたいです。

6月18日(水)3・4限、八幡支援学校小学部の児童と人間科学科1年生の初めての授業交流がありました。本校生徒が小学部の5クラスに分かれ、遊びの指導・生活単元学習の授業に入らせていただきました。各クラス、それぞれの授業テーマで一緒に活動しました。初めての授業交流でしたが、こどもと目線を合わす、笑顔で積極的に交流することを意識している様子が伺え、素敵な時間を過ごすことができました。後期の授業交流も楽しみにしています。

6月20日(金)3・4限、八幡支援学校高等部の皆さんと人間科学科3年生との授業交流がありました。肢体不自由クラスでは、「サラダボウルをつくろう」をテーマに「シャキシャキ」「ザクザク」などオノマトペを練習したり、世界地図を見ながら紙でつくったキャベツなどをちぎったり、ドレッシングをかけたりしました。前回に引き続き、普通科1年生の作業学習「陶工」では削り作業を、「縫製」ではミシンを使ってポーチをつくりました。普通科2年生の授業も2回目のうどんづくりをしました。前回に比べてそれぞれの行程をスムーズに行うことができました!

【生徒感想抜粋】

一緒に紙をちぎったり、裂いたりして人参を作ったり、ドレッシングをかけてサラダを作ることができた。オノマトペを使うと手を動かして反応してくれたのがうれしかった。/今回は削り作業をした。隣にいた支援学校の生徒さんが丁寧に教えてくれ、5分ずつくらいに「どうですか。」「分からないことありますか。」と声をかけてくれたり、「いいですね。」と言ってくれたりしてよく周りを見ていることに気付いた。

6月17日(火)、岡山県瀬戸内市の長島にあるハンセン病国立療養所「邑久光明園」に行ってきました。午前中は納骨堂で献花、黙祷を行い、しのびづか公園(慰霊碑)や監禁室などを案内していただきました。午後からは、入所者自治会副会長から当時のお話や、これからの世代に伝えたいことなど、貴重なお話を聴くことができました。

《生徒感想》この学習をするまでは、ハンセン病について名前も知らなかった。なぜ一つの病気をこれほどまで深掘りして勉強するのか疑問に思っていた。どうせ普通の感染症と変わらないと思っていたが、ハンセン病の歴史や元患者がどのような扱いをされてきたかを学び、衝撃を受けた。特に驚いたことは、故郷から強制的に離れさせられ、名前を奪われ、一生故郷に帰ることができない人がいることだ。ハンセン病だと分かってしまうと、家族でさえ差別をしたり、家から追い出されたりすると誰も助けてくれず、自分のことを嫌いになり人生を諦めてしまうと思った。社会からも家族からも差別され続けてきたという歴史が、世の中に広まっていないことが悲しい。今でも差別を受けている人がいることに驚いたとともに、偏見や差別の根深さを改めて実感した。差別や偏見をなくすためには、まずはハンセン病という病気があることを知ってもらう必要がある。多くの学校でハンセン病の授業をしたり、テレビで放送したりするなど、知るきっかけを作ることで差別への考え方が変わると思った。実際に邑久光明園に行き、監禁室を見学すると、壁に当時の人が書いた落書きや文章があり、その内容が悲しくて心に残った。当時のハンセン病だから子どもをもってはいけないという考え方が恐ろしく、根拠のない情報を信じて広めることは、偏見や差別につながることを学んだ。昔よりはハンセン病に対する差別がなくなったと思うが、それはハンセン病を知る人が少なくなったからでもあると思う。「無知ほど怖いものはない」を心に留め、正しい知識を理解したうえで差別や偏見を少しでもなくしていきたい。

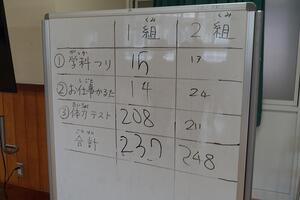

6月12日(木)3・4限、八幡支援学校中学部と人間科学科2年の授業交流がありました。本校生徒が中学部1年、2年、3年の3グループに分かれ、それぞれの生活単元学習をとおして交流しました。中学部3年生との交流は、「ぼくらは未来の探検①」をテーマに、ムービーを見て単元の振り返りをした後、ダンス「ぼくらは未来の探検隊」、「学科つり」、「お仕事かるた」、「体力テスト」を一緒に楽しみました。

6月12日(木)3・4限、八幡支援学校中学部と人間科学科2年の授業交流がありました。本校生徒が中学部1年、2年、3年の3グループに分かれ、それぞれの生活単元学習をとおして交流しました。中学部2年生との交流は、「なかよし大作戦!」をテーマに、大型絵本の読み聞かせ、手遊び歌、ひっくり返しゲーム、中学部の生徒が幼稚園で園児と体験した活動などを一緒に楽しみました。

6月12日(木)3・4限、八幡支援学校中学部と人間科学科2年の授業交流がありました。本校生徒が中学部1年、2年、3年の3グループに分かれ、それぞれの生活単元学習をとおして交流しました。中学部1年生との交流は、「名探偵1年~八幡市を知ろう~」をテーマに、中学部の生徒が学校の近辺の施設やお店など、調べたものを高校生に発表してくれました。後半は、「竹で遊ぼう!!」をテーマに、竹ぽっくりや学校にある竹に高校生と一緒に触れながら楽しみました。