教育内容

令和6年12月2日(月)人間科学科1年生を対象に、華道体験を実施しました。この取組は高校生伝統文化事業の一環で、伝統と文化への関心を高めるとともに、豊かに生きる力を育むことを目的としています。

華道家元・池坊華道会の小池美由希先生にお越しいただき、生け花についての講義を受けた上で、体験実習を行いました。生徒たちは、互いに作品を鑑賞し合い、自然の美しさを感じ、日本の伝統的な美意識について学ぶことができました。なお、生徒たちの作品を実習後、昇降口付近に展示したところ、他学年の生徒たちも関心を持って鑑賞する様子が見られました。

《生徒感想(抜粋)》今日は、積極的にコミュニケーションを取ることができ、楽しく交流することができた。音楽に合わせて楽器を演奏したり、フラフープを使ったダンスをしたり、とても楽しかった。児童のみんなが何も言われなくても楽器を持って来たり、片付けたりしていたことに驚いた。想像していたより楽器もダンスも覚えられていて、たくさん練習してきたことが分かった。来週も授業交流があるので、今回の交流で満足せずに、新たな目標を作り、もっと積極的に頑張り、どんどん仲を深めていきたい。

11月29日(金)3・4限、人間科学科1年生と八幡支援学校小学部の児童のみなさんの授業交流がありました。本校生徒が小学部の5クラスに分かれ、遊びの指導・生活単元学習の授業に入らせていただきました。1学期と同じクラスを担当したので、関わりがより深められ、楽しい時間を過ごすことができました。

11月14日(木)、岡山県瀬戸内市邑久町にあるハンセン病の国立療養所、邑久光明園でハンセン病学習の校外研修を行いました。午前中は納骨堂で献花、黙祷を行い、慰霊碑や監禁室などを案内いただきました。午後からは、入所者であり自治会の副会長を務める山本英郎さんから当時のお話や、これからの世代に願っていることなど貴重なお話を聞くことができました。

《生徒感想(抜粋)》国の恥だから療養所に入れるという国の方針があって、自分の家に住みたくても、追い出されたり、家族にすら会えなかったりと、もし自分がその立場に立ったらと考えただけで、本当に苦しい思いをしてきたのだなと思った。/ハンセン病患者への差別、隔離など自分では想像できないくらいの苦しい思いを知り、ハンセン病をまだ知らない人に誤解を与えないように正しい知識を教えることが大事だと思った。/辛い状況の中でも、諦めずに自治会を発足したり、橋を架けようとしたり、とても努力して今のようになったと思うと、やっぱり声を上げることが大切だと思った。

10月16日(水)午前、八幡市消防本部にて「普通救命講習」を受講しました。救急車が来るまでの「一次救命処置」として、心肺蘇生(胸骨圧迫)の手順とAEDの使用手順を学びました。心肺蘇生の手順は、①安全を確認する→②反応を確認する→③119番通報をしてAEDを手配する→④普段どおりの呼吸があるかを確認→⑤胸骨圧迫→⑥人工呼吸 で、AEDが来るまで⑤⑥を続けます。AEDの使用手順は、①AEDを傷病者の頭の近くに置く→②AEDの電源を入れる→③電極パッドを貼る→④AEDが心電図の解析→⑤AEDが電気ショックが必要と解析した場合、ショックボタンを押す→⑥心肺蘇生の再開 で、AEDは2分おきに自動的に心電図解析を行うので、その後はAEDの音声メッセージに従います。

《生徒感想(抜粋)》いざというときに、自分がどのように行動すべきかを具体的に理解できた。また、講習を通じて、命を救うための技術や知識を身につけることの重要性を、身をもって実感できたので非常に有意義で実践的な経験だった。特に心肺が停止した場合、迅速な対応が生存率を大きく左右することを知った。緊急時に自分がどのように行動すべきかを理解することはできたが、実際その場に遭遇したとき、今日のように冷静には対処できないのではという不安もある。しかし、人の命が助かるのならば、私は躊躇せず率先して助けたい。

10月9日(水)3・4限、包帯の一種である三角巾の学習をしました。三角巾は、傷の大きさに応じて使用でき、広範囲の傷や関節を包帯したり、手や腕を吊したりするのに適しており、応急手当の基本知識の1つです。基本の結び方である「本結び」をマスターした後、手、肩に包帯する方法を学びました。

《生徒感想(抜粋)》今回の授業で、包帯には三角巾や絆創膏など様々な種類があることを学んだ。包帯法は私の将来に大きく関わるので、今回学んだ、緩みにくいが解きやすい「本結び」を忘れないように練習したいと思った。体験自体は楽しく面白かったが、その感情だけでは成長できないので、難しい所や直さなければならない所をしっかり復習し、よい形で今後に生かしていきたい。

9月25日(水)3・4限、インスタント・シニア体験をしました。前回は、8種類の器具を装着し、階段の上り下りだけの体験でしたが、今回は、実習棟をフル活用し、看護講義室(2階)→上り階段→在宅介護実習室(3階)→下り階段→入浴介護実習室(1階)→上り階段→渡り廊下(2階)→図書室(2階)→渡り廊下(2階)→看護講義室(2階)の順に移動し、各場所で全18種類の体験をとおして、高齢者の不便さを体感しました。

《生徒感想(抜粋)》装具を付けたことで、普段は何でもない動作が難しく、高齢者の不便さを体験することができた。特に、階段の上り下りが大変で、高齢者の日々の苦労を知ることができた。この体験をしたことで、街中で見かけるバリアフリーの建物がどれだけ高齢者や障がいのある方の役に立っているかを感じた。今後、どのように高齢者の手助けをすればよいかを考えられるよい機会となった。

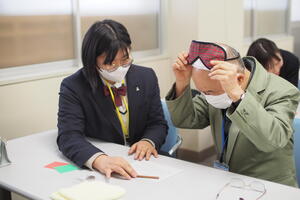

9月18日(水)3・4限、インスタント・シニア体験をしました。この体験の目的は、「高齢者の視点から社会を観察することで、社会環境の問題点を発見し、そのための対策やサポートを考える。」です。高齢者の感じる不便さを体験することで、高齢者を介助する上で大切なことを考える機会にします。白内障用ゴーグル・両腕関節サポーター・利き手首おもり・軍手・膝サポーター・左右重さの違う足首おもり・つえ・ゼッケンの装着の仕方を学び、今回は階段の上り下りを体験しました。次回は、様々なプログラムを体験する予定です。

9月11日(水)3・4限、2回目のアイマスク体験をしました。前回はアイマスクをして折り紙を折ったり、名前を書いたり、立体コピーを触ったりと各自で体験するものでしたが、今回は「手引き」のこつを学びました。どのような声かけが安心できるかなど、体験をとおして考え、今後社会の一員として自分にできることも考えました。

《生徒感想(抜粋)》・アイマスクをすると、暗く何も見えず最初は怖さが勝っていたが、いま前に何がある、横には何があるなど分かりやすく想像しやすい声かけがあったので、とても安心で信頼できた。字を書くときは、最初の文字の場所を教えてくれたのがありがたかった。・手引きをして感じたことは、普段であれば気にも止めない点字ブロックでも、視覚が不自由な人を手引きするときには、空間を把握してもらうための一つの材料になることを理解することができた。しかし、進む距離を1m、2mや歩幅で言い表しても、目が見えないと伝わりにくいと感じたので、他の言い方を考えたい。・今までは、視覚に障がいがある方を見かけても、なかなか話しかける勇気が持てなかったが、この授業でどのようなサポートをすればよいかが分かったので、困っている方を見かけたら自ら話しかけて、お手伝いできることをする。

《生徒感想(抜粋)》初めての授業交流で、多くの気づきがありました。例えば、発語のあるなしでコミュニケーションの取り方が異なることです。発語がある子どもには笑顔で相手の顔を見て質問したり、声をかけたりすることができました。発語がない子どもには手を掴んだりハイタッチやジャンプをしたりなどでコミュニケーションを取ることができました。私は笑顔を意識しなくても自然と笑顔になることができましたが、支援学校の先生は私よりももっと笑顔でたくさんコミュニケーションを取っていたので、私もたくさんのコミュニケーションの取り方を学んで、もっと子どもたちとの仲を深めていきたいと思いました。初めて長い時間、支援学校の子どもたちと関わり、コミュニケーションを取ることの難しさを知ることができました。相手の気持ちを理解することはできませんでしたが、理解しようと努力することはできたので、自分自身の力になりました。

6月17日(月)3・4限、八幡支援学校小学部の児童さんと人間科学科1年生の授業交流がありました。本校生徒が小学部の5クラスに分かれ、遊びの指導・生活単元学習の授業に入らせていただきました。小学部1組は「知ろう!八幡のいろいろ」、2組は「にこにこ2組はじまるよ」、3組は「ラウンド3」、4組は「一緒に遊ぼう!」、5組は「やわたDE探検隊」・「遊ぼう、知り合おう」をテーマにしたそれぞれの授業で一緒に活動しました。初めての授業交流でしたが、子どもと目線を合わす、笑顔で積極的に交流することを意識している様子が伺え、素敵な時間を過ごすことができました。後期の授業交流も楽しみにしています。

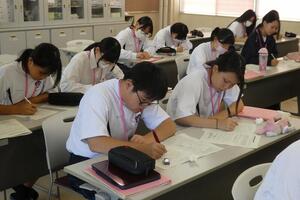

6月5日(水)、八幡支援学校小学部との授業交流の事前学習の一環として、地域支援センターやわたの松岡先生に「障がいや障がいのある人についての正しい理解」をテーマに講義をしていただきました。障がいのある方は社会モデルで考えられるようになり、社会的障壁がなくなれば、みんな同じように生活できることを知りました。今私たちの身近にある大きな障壁は、障がいに対する「理解不足・無関心」です。生徒たちが障がいに対する正しい理解を広められる存在になってくれることを期待しています。後半は、2グループに分かれて八幡支援学校の施設見学をし、その後、事前に作った自己紹介カードを児童に手渡しました。授業交流本番が楽しみです。

「車いす体験」を2週に渡り実施しました。5月1日(水)は、車いすに関する講義の後、校舎内でキャスター(前輪)上げを練習し、実際に段差を乗り越えてみました。5月8日(水)は、校舎の外で体験をしました。校舎内とは違い少しの段差や道の傾斜などからの影響で、車いすを押すときの注意点を考えることができました。

《生徒感想(抜粋)》外は室内と違い、段差が多く、穴や砂利道があるため道をよく見る必要がある。遠回りをすることになっても、乗っている人の安心や安全を確保しなければならない。特に危険だと感じたのは、下り坂だ。グリップをしっかりと握り、足に力を入れる必要があった。

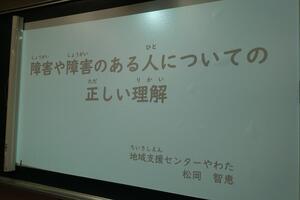

4月24日(水)、「人間科学Ⅰ(総合的な探究の時間)」の授業で、「手洗い体験」をしました。手洗いチェッカーを手に塗り、水洗いで普段の手洗いをし、ブラックライトを手に当てて洗い残しをチェックしました。想像以上の洗い残しに驚きながら、どの部分に洗い残しがあるかを確認し、次はハンドソープを使って丁寧に洗いました。それでも洗い残しがあることを体験しました。

《生徒感想(抜粋)》普段から意識をして手を洗っているので、当然できると思っていましたが、手首や爪の部分に洗い残しがあったので、これからはそこを重点的に洗っていきたいです。これからは、むやみに床や汚い所を触るのは止めておこうと思います。手洗いができるタイミングがあれば、なるべくそのときにしておこうと思います。

対面式が初めての交流だったので、生徒たちは期待の反面、緊張や不安もありました。今回は、目線を合わす、手をつなぐことを目標に交流しました。交流ダンスも2回踊ることができたので、緊張感も少し和らぎました。対面式終了後、子どもたちを体育館の出口でお見送りすることになっていましたが、その際、自発的に膝立ちで子どもたちと目線を合わす生徒もおり、感動しました。これからの交流が楽しみです。

4月19日(金)3限、人間科学科1年生と八幡支援学校小学部の子どもたちとの対面式がありました。両校代表あいさつ、交流紹介の後、交流ダンス「タッタ」を一緒に踊りました。1年生にとって初めての交流でしたが、積極的に子どもたちと関わろうとする姿は、微笑ましかったです。(その2へ続く)

令和6年2月6日(火)に、京都SKYシニア大学アクティブシニアライフコース現地研修が本校を会場に開催され、20名の受講者が来校されました。2年生が指導者的役割となって、人間科学科は「アイマスク体験~できること探し~」、介護福祉科は「片麻痺のある方への更衣介助」をテーマとして共に学びを深めました。最初は緊張気味であった生徒も、受講者の方からの温かい言葉や対応のおかげで徐々に笑顔も多く見られるようになり、お互いに楽しい学びの時間を過ごすことができました。

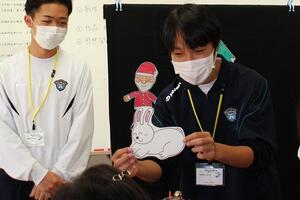

1月18日(木)、人間科学科2年生が八幡市立美濃山小学校と有都小学校に出向き、1年生の各クラスで読み聞かせをしました。この取組は、生徒3~4人でクループを作り、45分間の授業を読み聞かせを中心に展開するものです。人間科学科の専門科目「人間探究Ⅰ」で準備を進めてきました。絵本を単に読むだけではなく、こどもたちを注目させるために手遊びの練習をしたり、パネルシアターやペープサートを作ったり、絵本に関するクイズを考えたりしました。準備に時間をかけた分、授業を終えた後の達成感は格別でした。

12月19日(火)4~7限、人間科学科2年生が大阪国際大学との高大連携「One day campus life」に参加しました。目的は、①進学後を具体的にイメージしながら、将来に向けて大学で学ぶ目的をより明確にし、進路実現達成のための具体的な取組を決める契機とする。②3年次に実施予定の交流体験(幼稚園)の事前学習の一環とする。の2つです。

大学のバスで移動し、昼食後、まずは幼児保育学科の模擬授業を受けました。ポップアップカードの作り方の基礎を教えてもらい、各自が想像力を膨らませてはさみの入れ方や紙の折り方を工夫しました。その後、大阪国際 大和田幼稚園(幼保連携型認定こども園)で、園児たちと楽しく交流をしました。こどもたちとの距離感、積極性、笑顔など、日頃の成果が表れた交流になりました。

《生徒感想(抜粋)》 私は将来、保育士になりたいと思っているので、今回の体験は進学したときの姿を少し想像することができ、進学が楽しみになった。園児との交流は、すぐに打ち解けることができ、短い時間だったがたくさんの園児と交流ができてよかった。大学進学への気持ちが強くなったので、今から自分にできることを探して、後悔しないようにしたい。

12月14日(木)3・4限、人間科学科2年生が八幡支援学校中学部の生徒のみなさんと授業交流をしました。前回(11/30)に続いて、中学部の1組は特別活動「1組のクリスマス」、1年生は生活単元学習「ザ・宇宙!」、2年生は「ハチリンピック2023」、3年生は「ドリームチャレンジ」をテーマにした授業で交流を深めました。2年生にとって、本年度最後の授業交流でしたが、いつも通り楽しい交流ができました。

《生徒感想(抜粋)》 前回よりもたくさんの生徒と交流することができた。みんなで楽しくダンスをしたり、生徒が作ったプラネタリウムを一緒に見て感動を共有したりすることができてよかった。そのあと2種類のゲームをしたが、みんなで応援したり、僅差で勝つことができたりと、たくさんの思い出を作ることができた。