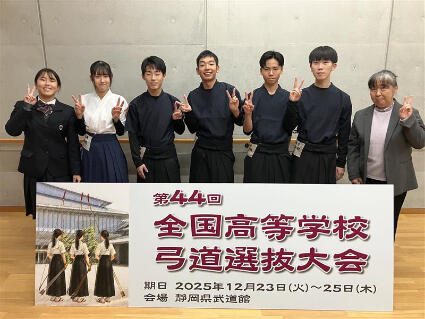

弓道部 全国選抜大会 男子団体、女子個人出場

12月23日(火)~25日(木)に、静岡県藤枝市で行われた、全国高等学校弓道選抜大会に、本校弓道部員が出場しました。

女子個人

2年 杉江

男子団体

2年 奥井、三村、中瀬、加舎

女子個人杉江さんは、決勝まで進出し入賞まであと一歩のところまで活躍することができました。男子は予選通過がかないませんでしたが、全国の場で多くの経験と刺激を受けてまいりました。来年夏のインターハイ出場に向けて、冬の間にしっかり力を蓄えてもらいたいと思います。引き続き応援よろしくお願いします

弓道部 近畿選抜大会 男女団体個人出場

11月22日(土)23日(日)に行われた、近畿高等学校弓道選抜大会に、本校弓道部員が出場しました。

女子個人

2年 杉江、石田

女子団体

2年 杉江、中村、多賀、今井

男子個人

2年 三村

男子団体

2年 奥井、三村、中瀬、加舎

今年度は京都府での開催となり、出場選手以外も役員として多数協力してもらいました。

残念ながら入賞はかないませんでしたが、健闘しました。

引き続き応援よろしくお願いします。

研修旅行4日目

第2学年研修旅行第4日目(最終日)です。いよいよ最終日となりました。

最終日は、3団に分かれての札幌市内班別研修です。前日まで現地の天候や交通状況があまり良くなく、実施できるかかなり微妙でしたが、こちらもまたまた奇跡的に回復し、なんとか実施することができました!

それぞれ事前に調べ、自分たちで練った計画をもとに、行きたい場所へと向かいました。

地下鉄に乗ってラーメン屋に向かう生徒、市内の名所を巡る生徒、地下街を歩きながらお土産を探す生徒など、各々の楽しみ方で日本の5大都市・札幌の街を楽しみました。

その後、新千歳空港に到着し、荷物を預け、1時間半ほど自由に空港内を散策し、帰路につきました。

飛行機の離陸に少し遅れが出ましたが、全員無事に伊丹空港、神戸空港に到着し、学校まで戻ってくることができました。本当にあっという間に過ぎていった4日間でした。

生徒たちが周囲の人と支え合い、「全員で楽しむ」という雰囲気を作り出し、それを実践し続け、自分たちで作り上げる素晴らしい研修旅行になりました。

今回の旅行の思い出を胸に、これからの学校生活も頑張っていきましょう!

研修旅行3日目

第2学年研修旅行3日目です。

昨日に引き続き、スキー研修でした。昨日学んだことを思い出しながら、本日の研修がスタートです!

早朝の天気は曇りでしたが、時間が経つにつれ天気が回復し、最終的には奇跡とも言える、晴天の中で滑走することができました!生徒たちも、初日よりも高い場所まで行くことができ、かなり上達している様子。その吸収力には毎度驚かされるばかりです。

見学者のチームは、午前中はオリジナルデザインの勾玉作り、午後はソリ滑りなどのアトラクションを存分に楽しみ、こちらも笑顔が溢れていました!

そして、札幌市内に移動し、夜は待ちに待ったレクリエーションです。ダンスや歌の出し物が中心でした。皆さん圧倒的なパフォーマンスで学年全体を盛り上げており、その姿は本当に頼もしかったです。その後は全員参加のクイズ大会が開かれ、札幌のことを中心に、景品の北海道お土産の獲得を目指して、それぞれが頑張っていました!良い思い出になりましたね!

研修旅行2日目

第2学年研修旅行2日目です。

今日からは今回の旅行のメインイベントである、スキー研修が始まります。

スキー初心者〜上級、スノーボード班の、事前にレベル分けされた講習班に分かれ、研修のスタートです。

インストラクターの方々の話を聞いて、一生懸命に上達を目指す姿や、研修班のチームメート同士で励まし合って頑張る姿がとても印象に残っています。多くの生徒がすでに上達を感じれたようです。

明日がより一層楽しみですね!

見学者のチームは、午前中にゴンドラに乗ってスカイテラスに向かいました。美しい景色に全員が感動していました!午後はニジマス釣りに向かい、最初はなかなか釣れませんでしたが、最終的には全員釣果をあげることができ、こちらも大満足の1日となりました。

男女バドミントン部が『高校生新聞』に掲載されました!

2026年1月27日の『高校生新聞』にて、本校の男女バドミントン部密着取材の模様が掲載されました!練習の様子や生徒のコメントも一部載っています。

以下のリンクよりご覧いただけますので、是非ご覧ください。

研修旅行1日目

1月27日(火)に、2年生が研修旅行で北海道に出発しました。

前日まで続いた大雪の影響が心配されましたが、無事に全員が北海道へ到着。お昼過ぎには笑顔いっぱいで集合し、まずはほっと一安心のスタートとなりました。

初日は3団に分かれての行動です。最初の目的地 ノーザンホースパーク では、併設レストランでいただく あつあつのジンギスカン がとにかく絶品!旅の始まりから心もお腹も満たされる、なんとも贅沢な時間となりました。

食後は園内で馬とふれあったり、思いきり雪の上を走り回ったりと、それぞれが北海道ならではの魅力を満喫。なかでも雪合戦は大盛り上がり!クラスやコースの垣根を越えて、みんなが笑顔で楽しんでいる姿がとても印象的でした。

その後、18時には全団がトマムに到着。ホテルで夕食をしっかりとり、ゆったりと1日の疲れを癒しました。

そして、いよいよ明日からは本格的な スキー研修 がスタートします!広大なゲレンデで、仲間とともに素敵な思い出がたくさんできると良いですね。

明日も頑張りましょう!

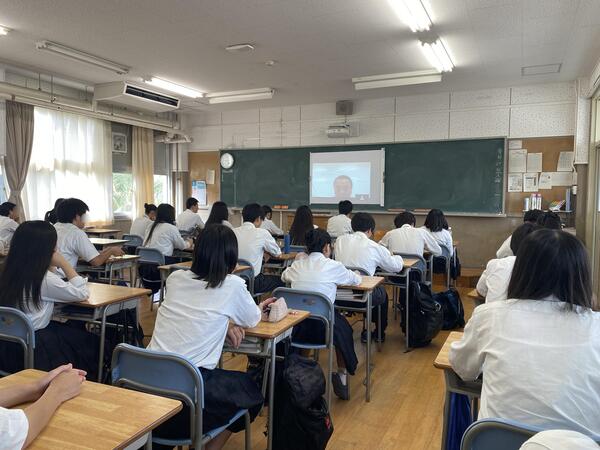

令和7年度3学期始業式

1月8日(木)、Zoomにて3学期始業式を行い、令和7年度最後の学期がスタートしました。生徒たちは久しぶりに顔を合わせ、新年を迎えた晴れやかな表情で式に臨みました。

校長式辞では、新しい年の始まりにあたり、生徒に向けて二つの大切なメッセージが伝えられました。

一つ目は、予測不可能な時代を生き抜くために、変化を恐れず学び続ける姿勢を持つことです。AIが急速に進化する中、単なる知識量ではなく、AIを活用しながら自分の可能性を広げる力こそが重要であり、「学び続ける姿勢は一生の財産になる」との言葉がありました。

二つ目は、社会課題を「自分ごと」として考えることです。気候変動やオーバーツーリズムなど、現代社会が抱える課題は大人だけの問題ではなく、生徒一人ひとりの視点や行動が、より良い社会をつくる力になることが強調されました。

また、学年ごとへのメッセージとして、3年生には卒業まで残り2か月を切った今こそ、進路実現に向けた最後の正念場として桂高校3年間の集大成となる3学期にしてほしいこと、2年生には今月下旬に控える研修旅行に向けて健康管理に努め、有意義な行事にしてほしいとの激励がありました。

その後、教務部長から学年最終の成績を見据えた学習の進め方、生徒指導部長から交通マナーに関する注意、進路指導部長から各学年における進路実現に向けての心構えのお話がありました。

生徒の皆さんには、この3学期を、1年間の締めくくりにふさわしい充実した学期として過ごしてくれることを期待しています。

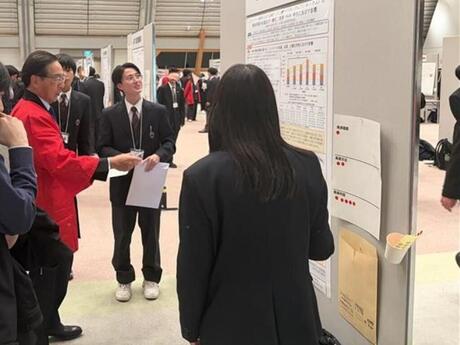

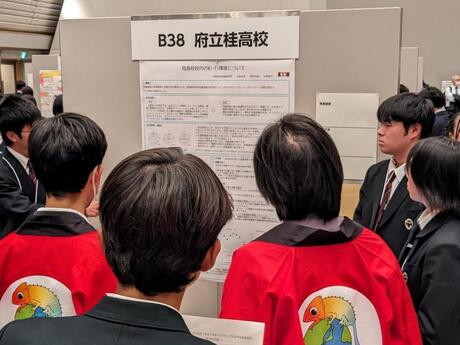

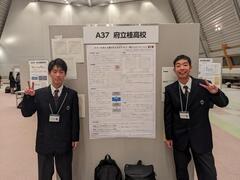

京都探究エキスポ2025への参加

12月20日(土)に、京都国際会館において、京都探究エキスポに普通科の探究活動から2チームと専門学科から1チームポスターセッションに参加しました。

他校の生徒や先生、府知事や教育長をはじめとした方々等に、探究活動を発表し質疑応答を通して、新たな研究課題の発見にもつながりました。

専門学科

・ミニトマト栽培におけるMAP(リン酸マグネシウムアンモニウム)の散布時期が収量及び一酸化二窒素(N2O)発生に及ぼす影響

普通科

・「ホラーを見たら五感が冴える!?」ホラ~聴力上がったっしょ

・桂高校内のWi-Fi環境について

令和7年度2学期終業式

12月19日(金)、Zoomにて2学期終業式を行いました。

長かった2学期も、本日の終業式をもって一区切りとなります。

終業式では、校長より2学期を振り返っての式辞がありました。

式辞ではまず、近年のニュース報道やSNSの在り方を例に挙げながら、情報リテラシー・メディアリテラシーの重要性について話がありました。インターネットやSNSでは、私たちの興味・関心に近い情報が優先的に表示される仕組みがあること、その結果、同じような情報や考え方だけに触れてしまい、客観的な事実を見失う危険性があることが指摘されました。生徒たちには、情報をうのみにせず、多角的に考える力を身につけてほしいというメッセージが伝えられました。

また、ネット上での動画や情報の拡散についても触れられ、安易な共有や拡散が、他者の人権を侵害したり、犯罪につながったりする可能性があることへの注意が呼びかけられました。一人一人の行動が、学校全体の評価や信頼につながることを改めて自覚してほしいという言葉は、生徒たちにとって大切な気づきとなったことと思います。

一方で、式辞の中では、心温まる出来事も紹介されました。

本校生徒が校外で体調を崩した方に遭遇し、119番通報やAEDの手配など、とっさの判断で連携して行動したことが紹介されました。勇気ある行動により命が守られたことに対し、校長からは「本校の誇りである」との言葉が贈られ、生徒たちの主体的で思いやりのある姿勢を全校で共有しました。

最後に校長からは、1年間を無事に過ごせたことへの感謝とともに、冬休みを有意義に過ごし、3学期始業式には元気な姿で再会できることを楽しみにしているとの言葉が送られました。

その後、教務部長、生徒指導部長、進路指導部長がそれぞれ、冬休み中に生徒の皆さんに注意してほしいことやチャレンジしてほしいこと、進路実現に向けての心構えについて話されました。そして、弓道部、陸上部、農業クラブが伝達表彰されました。その後、農業クラブ全国大会で最優秀賞を受賞した2組の報告会を行い、最後に、全国大会に出場する弓道部の生徒が決意を述べました。

生徒の皆さんには、この2学期を振り返りながら、新しい年に向けて気持ちを新たにしてほしいと思います。そして、冬休みを有意義に過ごし、3学期始業式に元気な姿で再会できることを楽しみにしています。

お香体験

11月12日(水)3、4限目に普通科選択の生活文化講座では、古典の日に関連した取組としてお香体験を実施しました。

香老舗 松栄堂 代表取締役社長 畑 元章 様、企画事業部 秀島 佑典 様をお招きし、お香の種類や原料、お香の歴史、和歌や古典文学との関わり等のお話しをしていただきました。

演習では、お香の原料を見せていただき、それぞれの香りを確認した後、香りのタブレットを使って各自が好きな香りを作りました。

どのように組み合わせればイメージ通りの香りに近づけられるのか、生徒達は思考力を働かせ、何度も香りを確認し、先生方にアドバイスをいただきながら自分だけの香り作りに取組みました。

出来上がった香りをお互いに確認し合う中で、同じような配合でも1つや2つ異なるだけで 感じ方が変わることや人それぞれ違う香りで、個性が出ているなど、様々な気づきがありました。 完成した香りは巾着袋に入れて匂い袋にして持ち帰りました。

高校生伝統文化事業(茶道)の取組

10月29日(水)3、4限目に3年生の生活文化講座にて茶道体験を実施しました。

京懐石 雅 店主 西田 浩二 様、西田 雅子 様、西田 浩大 様をお招きし、お料理をいただく時の、箸の使い方、食べ方等の食事作法と茶道の作法について、講義と実演を通して指導していただきました。

体験後では、「丁寧に作法を教えていただき、流れを理解することができた。おもてなしの心が大切だと分かった。」「作法について理解することができた。お料理もとても美味しく、気持ちがこもっていると思った。」「とても気さくに分かりやすく教えていただいたので日本の文化、伝統に触れながら心身ともに楽しく学ぶことができた。」等の感想がみられました。

この体験を通して、伝統文化への関心を高めることができたと同時に、おもてなしの心やコミュニケーション能力を育むことができました。

令和7年 秋の生産物販売会のご案内

毎年恒例となっております桂高校植物クリエイト科・園芸ビジネス科で生産している野菜やお花の販売会です。今年度も様々な場所で出張販売を行います。

日時、開催場所等ご確認いただき、ぜひ、この機会に桂高校の生産物をご購入ください。

着物着付け体験

10月8日(水)3、4限目に3年生普通科選択 生活文化講座で「着物着付け体験」を実施しました。

京都和装産業振興財団様が実施されている令和7年度「学校教育におけるきもの着付け実習」を活用し、三宅てる乃アカデミー様より、浜野 久美子先生、加畑 康子先生をお招きし、浴衣についての歴史や素材についてのお話を伺った後、各自が製作した浴衣の着付けと浴衣の着付けを応用した着物の着付けを指導していただきました。

以前から着物には興味を持っていましたが、初めて自分で着付けをする生徒も多く、先生方が優しく丁寧に教えて下さったことで、楽しく着付け体験ができ、家でも自分で着てみたいという感想が多く見られました。

着付けを通して、きものに親しみ、伝統文化への理解が深まり、日常生活の中でどのような活用ができるかを考える機会となりました。

第77回文化祭

9月10日(水)~9月12日(金)に「文化祭、楽しいだけじゃだめですか?」をスローガンに第77回文化祭を開催しました。1年生は野外パフォーマンス、2年生は小演劇、3年生は演劇に挑戦しました。文化系クラブの展示・発表や生徒会企画なども盛りだくさんでした。3年生は思い出に残る文化祭に、1・2年は来年につながる文化祭になりました。

令和7年度2学期始業式

8月27日(水)、Zoomにて2学期の始業式が行われました。

生徒の皆さんが元気な姿で登校し、2学期をスタートできたことを大変うれしく思います。

柏木校長先生の式辞では、今年が「戦後80年」という大きな節目であることに触れられました。夏に広島で開かれた全国高校総体の開会式や、広島平和記念式典の様子を紹介され、戦争の悲惨さや平和の尊さを「自分ごと」として考えることの大切さを伝えられました。

また、平和を守るために生徒一人ひとりに次の3つの実践をお願いされました。

-

歴史を学び続けること

-

身近な人を大切にし、思いやりを持つこと

-

未来を担う自覚を持つこと

さらに、平和の実現は国際的な問題だけでなく、日常の人間関係や学校生活の中にあることを強調されました。文化祭や体育祭など、仲間と協力し合う2学期の行事を通じて、平和を築く力を身につけてほしいとのお言葉がありました。

最後に、「健康に留意し、一人ひとりが有意義な2学期を過ごすことを願っています」と全校生徒へ力強いメッセージが送られました。

その後教務部長、生徒指導部長、進路指導部長がそれぞれ、2学期に注意してほしいことやチャレンジしてほしいことについて話されました。

文化祭や体育祭などの行事をはじめ、多くの学びや挑戦の機会がある2学期です。中だるみすることなく、一歩一歩を大切に積み重ね、有意義な学期にしてください。

イタリア・フィレンツェ市での京こまの展示

6月20日~23日にイタリア・フィレンツェ市で開催された、「京都伝統産業フェア」にて、本校3年生、生活文化講座で生徒が製作した京こまの展示が行われました。

今年度、京都市とイタリア・フィレンツェ市が姉妹都市提携を締結してから60周年を迎え、京都市と在日イタリア商工会議所の共催で、京都の伝統産業品の魅力を紹介・発信するイベントが開催され、京こま匠 雀休 代表 中村佳之様が参加されました。

展示会場のフィレンツェ商工会議所やオーディトリウム・アル・ドゥオーモでは中村様の京こまの作品とともに、生徒が授業で製作した京こまを展示していただきました。

作品を見られた多くのイタリアの方の中には、日本語で「カワイイ」と表現されたり、「美しい、ワクワクする。」「作品が欲しい。」と言われたり、また京こま作り体験のお手本にされた方もおられたそうです。

京都の伝統文化である京こまの魅力を多くのイタリアの方にお伝えすることができる貴重な機会をいただくことができました。

令和7年度1学期終業式

7月18日(金)、Zoomにて1学期の終業式が行われました。

柏木校長先生からは、2012年に亀岡市で起きた登校中の小学生に対する痛ましい交通事故についての話がありました。無免許・居眠り運転による重大事故が、多くの命とその家族の人生を一瞬で奪ってしまったという実例を通して、生徒一人ひとりに「命の重み」「加害者にもなりうる危険性」について深く考えるよう呼びかけられました。

そして、現在自転車を日常的に利用している高校生に向けて、道路交通法の改正により2026年4月から自転車の交通違反にも罰金が科されること、そして何よりも「命を守るためにルールがある」ということを強調されました。

式辞の最後には、「夏休みは進路や部活動などに全力で取り組み、有意義な時間を過ごしてほしい。そして始業式には、元気な姿で全員そろって新学期を迎えられることを楽しみにしている」と全校生徒へ激励の言葉が送られました。

その後、教務部長、生徒指導部長、進路指導部長がそれぞれ、夏休み中に生徒の皆さんに注意してほしいことやチャレンジしてほしいことについて話されました。

明日からの夏休み、3年生にとっては進路決定に向けた大切な期間になります。1、2年生にとっても、部活動や進学補習、自宅学習など、充実した期間にしてもらいたいと思います。生徒一人ひとりが安全に留意しながら、充実した時間を過ごしてくれることを願っています。

夏休みを通して成長し、一皮むけた皆さんの姿に2学期始業式で再会できることを楽しみにしています。

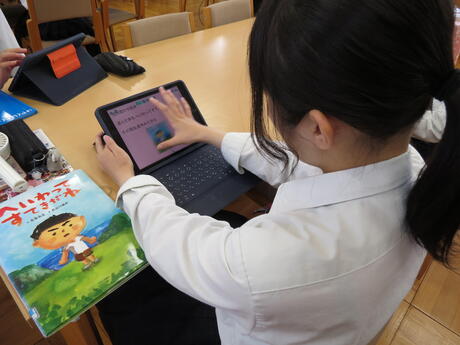

絵本の読み聞かせ講演会

6月18日(水)5時間目、3年生選択 保育基礎講座において、絵本の読み聞かせ講演会を本校図書館で実施しました。

株式会社大垣書店 コンテンツ事業部 JPIC読書アドバイザー 川合 千秋 様、株式会社大垣書店 ブックパル桂南店 店長 北住 晴弥 様をお迎えし、読み聞かせ絵本の選び方についてお話ししていただきました。

また、川合様による読み聞かせ実演の後、課題設定に合わせた絵本選び、選んだ絵本紹介とその理由について交流しました。

生徒達は、久しぶりに絵本を手に取り、ほっこりとした気持ちになったと同時に、読み聞かせの大切さや子どもの年齢に応じた絵本の選び方、読み聞かせのポイントなどについて詳しく学習することができ、今後の絵本製作に生かすことのできる体験ができました。

京こま作り体験

6月4日(水)3、4限目に3年生普通科選択 生活文化講座で「京こま作り体験」を実施しました。

京こま匠 雀休より、中村 佳之様をお招きし、京こま作りを指導していただきました。 木綿素材の紐6本を巻胎(けんたい)という技法を用いて芯棒に巻きつけ、最後は自分で選んだ端切れを巻いた後、ニスを塗って仕上げました。巻きつけ方が弱いと何度も巻きなおすことになるので、生徒達は真剣な表情で集中して取組んでいました。

出来上がりのイメージを頭に浮かべながら、紐の色の組合せや巻きつける順番を考えて作業し、それぞれの個性が感じられる京こまが完成しました。