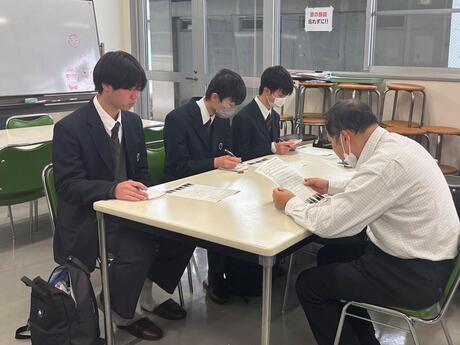

【校内意見発表会】

6月4日(水)に1年生のS-TAFSで、校内意見発表会を行いました。 校内意見発表会は、クラス予選を勝ち抜いた代表生徒が、自分の経験してきたことを踏まえて農業に関する意見を発表する場です。発表してくれた生徒達の意見はどれも深く心に刺さり、1年生達も熱心に聞いていました。最優秀に選ばれた生徒は7月に行われる京都府学校農業クラブ連盟大会に出場します。

文書作成:農業クラブ広報委員2年生

【グリーンフェアに向けた蜜蠟和蠟燭の製作】

5月3日(土)に開催されたグリーンフェアにむけてTAFS第2研究群菊研究班では、蜜蠟和蠟燭の製作を行いました。 和蠟燭の芯を真っ直ぐ立てるのが難しかったです。また、たくさん売る予定だったので、丁寧に袋詰めを行いました。実際に売ってみると、たくさんの好評を頂いたので、これからも改良も重ねてよりよい製品を作っていきたいです。

文書作成:農業クラブ広報委員3年生

【S-TAFS 発芽率調査】

5月7日(水)S-TAFSで植物クリエイト科・園芸ビジネス科はトウモロコシの発芽率の調査、スケッチ、除草をしました。デッサンと違い、線を重ねたり出来ないのでスケッチが意外に難しかったです。

トウモロコシの播種から3週間目、順調に育っています。これからもしっかり管理し、収穫までしっかり育てていきたいです。

文章作成:農業クラブ広報委員1年生

【S-TAFS 地球研講演会】

4月16日(水)S-TAFSで、上廣環境日本学センターの阿部健一客員教授と、東ティモールで歌手として人々を歌で笑顔にさせたエゴ・レモスさんに「芸術としての農業」をテーマに講演をしていただきました。阿部先生からは「クリエイティブは新しい物を作ることだけではない」、「ビジネスはお金儲けのためではない」など、私たちに熱い言葉を残してくださりました。エゴ・レモスさんからは東ティモールの現状や歴史をお話しいただき、最後はみんな笑顔で歌いました。

文書作成:農業クラブ広報委員1年生

【農業クラブ前期総会】

4月24日(木)4限目に令和7年度農業クラブ前期総会が行われました。前年度の予算や行事報告,今年度の予算案や行事予定などを専門学科の生徒全員で確認しました。

農業クラブの目標である指導性・社会性・科学性の3つの項目を仲間とともに協力し, 高めあっていけるように様々な活動に意欲的に取り組んでいきたいと思います。

文書作成:農業クラブ広報委員1年生

イオンモール京都桂川 花壇制作

5月12日(月)、植物クリエイト科資源工学専攻の生徒が、イオンモール京都桂川南西花壇の植え付けを行いました。

今年1月から、イオンモール京都桂川様と共同で花壇の植え付けを行っております。

園芸ビジネス科草花専攻生徒とTAFS第3研究群の生徒も花壇のデザインを考え、イオンモールの植栽を担っておられる株式会社竹中庭園緑化様と植え付けを行う等、春花壇を彩っていました。

夏花壇は6月頃に完成しますので、イオンモールでお買い物の際はぜひ花壇まで足を延ばしてみてください。

(写真2~3枚目は春花壇の様子)

グリーンフェア2025春への出店

5月3日(土)に、梅小路公園で開催された「グリーンフェア2025 春」で、バイオテクノロジー部の生徒が販売実習やポスター展示を行いました。

バイオテクノロジー部の生徒や、生物資源工学専攻生徒、TAFS第2研究群で栽培管理しているペチュニアやオステオスペルマム等、春夏用のたくさんの種類の草花を、多くの方々に届けることができました。また、TAFS第2研究群の研究ポスターも掲示し、興味を示していただいた方に説明をするなど、有意義な活動ができました。

1年生は初めて大きな販売実習に参加し、慣れない中、自分たちで管理している草花の説明もしっかり行うことができました。

10月に開催されるグリーンフェアにも出店を行いますので、その際もぜひお越しください。

MAP生成プラント加古川市尾上処理工場への見学

4月26日(土)にTAFS第2研究群芝研究班の活動として、兵庫県加古川市尾上処理工場(し尿処理施設・MAP生成プラント)の見学を行いました。

施設の管理をされている水ingAMの所長様より詳しく説明をしていただくことができ、し尿の浄化の流れや、そこから未利用資源の回収・再資源化の方法を理解することができました。

また、本研究班は芝の育種・育成の研究も同時に進めており、本校で育成した加古川由来のノシバを、緑化のために植え付けていただいております。

今回の見学で、今まで研究を続けてきたMAPについてより詳しく知ることができ、MAPの利活用法の研究をこれからも続けていきます。

テレビ出演

専門学科TAFS第2研究群芝研究班の生徒が行っている、リン酸マグネシウムアンモニウム(MAP)の研究が「TBS「THE TIME」全国!中高生ニュース」に取り上げられ放映されます。普段の生徒の様子や、学校の様子などが放映されますので、ぜひご覧ください。

TBS「THE TIME」全国!中高生ニュース

4月29日(火)朝6時28分頃(2分程度)

「SDGs WEEK 枯渇の危機にある「リン鉱石」の代替資材として汚泥から作った肥料でミニトマトを栽培」

https://www.tbs.co.jp/thetime_tbs/

https://www.kyoto-be.ne.jp/katsura-hs/mt/department/tafs/cat2/

京都府立大学精華キャンパス 成果発表会への参加

3月28日(金)京都府立大学精華キャンパスで開催されたACTR(地域貢献型特別研究)成果発表会に、TAFS第2研究群樹木研究班と菊研究班が参加しました。

資源植物学研究室板井先生の「京都在来ブドウ品種'聚楽'の復活栽培に向けた課題解決と京果樹ブランドの新展開」の内容では、本校が取り組んだ研究成果も含めて発表をしていただきました。

また、フジバカマの研究で御指導いただいている野菜花卉園芸学研究室の伊達先生ともお話をさせていただき、本年の活動に対して御助言をいただくことできました。

4月から研究活動に加わる新2年生も参加し、今後につながる良い機会となりました。

https://kirp.kpu.ac.jp/research/actr/

研究活動活動発表会への参加

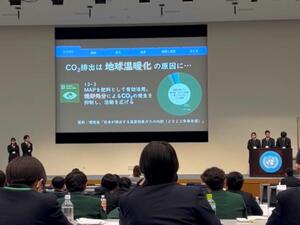

TAFS第二研究群芝研究班が取り組んでいる循環資源MAPの利用促進研究について、昨年末から2つの研究活動発表会に参加をしました。

1.第1回みどり戦略学生チャレンジ全国大会への出場と「近畿農政局長賞」受賞

第1回みどり戦略学生チャレンジ大会は、高校生・大学生の皆さんによる「みどりの食料システム戦略」に基づく取組成果を発表する大会です。本年度は、近畿地域から計30件(高校の部)の応募があり、昨年11月のポスター発表審査において近畿代表として全国大会(応募総数221件)へ出場しました。これら取り組みの成果が評価され、近畿農政局長賞を受賞することができました。

近畿農政局 みどり戦略学生チャレンジ近畿大会HP

https://www.maff.go.jp/kinki/midori/challenge/poster_koukou.html

農林水産省 みどりの食料システム戦略 HP

https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/midori/

2.第10回全国ユース環境活動発表大会「SDGs活動特別賞」受賞

本大会は、全国各地で社会問題の解決に取り組んでいる高校生(ユース)から、環境活動事例を募集し、高校生が自ら発表する大会です。

本年度は、全国から計147件の応募があり、昨年12月に全国8地方で開催された地方大会によって選抜された計16団体が、「全国ユース環境活動発表大会(全国大会)」に出場しました。令和6年12月1日に開催された近畿大会では「地方大会最優秀賞」、令和7年度2月2日に開催された全国大会では、惜しくも環境大臣賞は逃しましたが、「SDGs活動特別賞」を受賞しました。

第10回全国ユース環境活動発表大会HP

https://www.erca.go.jp/jfge/youth/youth2024/index.html

どちらの大会も取り組み発表による受賞が目的だけではなく、農業や環境に興味がある近畿や全国の高校生とのディスカッションを通して、新しい発見ができた素晴らしい大会でした。

「SDGs QUESTみらい甲子園関西エリア大会ファイナルセレモニー」への参加

令和7年3月1日(土)にTAFS第2研究群樹木研究班が、朝日新聞大阪本社アサコムホールで開催された「SDGs QUESTみらい甲子園関西エリア大会ファイナルセレモニー」に参加しました。

今回「キクタニギクを農業生産物として利用価値を高め保全を行う」という探究テーマを元にSDGsアクションを考え大会に応募したところ、1次審査を通過し、ファイナリスト(12チーム)として選出されました。

ファイナルセレモニーで行われたワークショップでは、各参加校と交流し意見交換をすることで、新たな視点を見つけることができました。私たちの研究がよりいっそう有意義なものになったと思います。

園芸ビジネス科 第32回 フラワーアレンジメント 卒業制作展

1月18日(土)から1月19日(日)まで、ゼスト御池・寺町広場にて「第32回園芸ビジネス科卒業制作展」を開催しました。

本年度も園芸ビジネス科3年36名が生徒一人ひとりの「好きなもの」を表現した作品を展示しました。

高校生らしい独創的なフラワーアレンジメントの作品ができあがりました。

京都環境フェスティバル2025のブース出展

令和7年2月1日(土)に、パルスプラザで開催された「京都環境フェスティバル2025」にTAFS第1研究群、第2研究群の生徒が参加をしました。

府内の各地域で活動する学校や、企業が出展し、学び考えることができる参加・体験型イベントです。

本校は、植物クリエイト科で主として学ぶサボテンを利用した植物組織培養体験や地域団体と協力し栽培を行っている絶滅危惧種を利用したしおり作り体験、生産物の販売とポスター展示を行いました。

生徒が主体となり、小さい子どもから大人まで、さまざまな方に体験や研究活動を紹介できることができた有意義な1日でした。

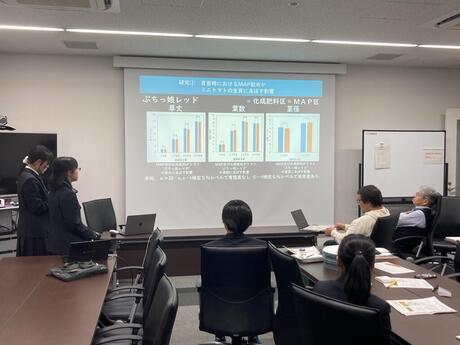

【令和6年度 TAFS(課題研究)研究成果発表会】

令和7年1月9日(木)、専門学科の研究成果発表会がありました。

1年間の集大成として、それぞれの研究班で取り組んだ内容をまとめ、口頭発表とポスター発表を行いました。発表するだけでなく、その後の質疑応答も活発で、桂高校専門学科の生徒の前向きで熱心な姿が見られました。最後には、冬休みに実施した屋久島研修の発表もあり、参加したメンバーからの感想も伝えられ、「来年は行きたい!」という声もありました。

1年生は先輩たちの発表も参考に、これから所属する研究班を決めていきます。今年度も多くの賞を獲得してくれましたが、これからもまた後輩がこれを受け継ぎ、活躍してくれることと思います。

準備から片づけまで自分たちの手で作り上げた発表会、外部からも参観に来られ、有意義な1日となりました。

ありがとうございました。

令和6年度専門学科特別研修 ~屋久島研修旅行~

令和6年12月21日(土)~24日(火)、専門学科の特別研修を5年ぶりに実施しました!

コロナ禍以前はマレーシアへの海外研修でしたが、国内に変更して復活第1弾。昨年度から計画し、ようやく再開することができました。日頃から触れている農業や自然環境とはまた違ったところに身をおき、現地の農業事情や自然環境に触れ、知見を広げ、今後の研究活動や進路に活きる体験をしてほしい。そんな思いでマレーシア研修から引き継いだ研修を屋久島、鹿児島で行ってきました。

★1日目(12月21日) 伊丹空港→屋久島空港→はらの里農園

小さなプロペラ機に乗り、昼過ぎに屋久島に到着。すぐにはらの里農園さんに訪問し、屋久島の農業事情についてお話を聞き、ポンカン収穫も体験しました。屋久島ではイネや野菜の栽培はほとんど行われておらず(栽培できない...)、農家はたいていポンカンやタンカンを栽培しているという亜熱帯気候ならではの事情に興味深く聞き入っていました。

宿では屋久島名物のトビウオのから揚げをいただき、伺った農園の日高さんからの話をしっかりまとめていました。

★2日目(12月22日) 白谷雲水峡トレッキング

朝、宿を出発してトレッキングへ。ジブリ映画で見たことがあるような風景を目の当たりにし、感激して写真もいっぱい撮りました。壮大な自然に向き合いながら、亜寒帯にしか生息しないような植物にも出会い、太鼓岩からは疲れも吹っ飛ぶ景色を眺め、寒いことも忘れて大自然を満喫しました。屋久島は雨が多いと聞いていましたが、この日は雨、あられ、雪、強風に霧、最後には穏やかに晴れ間が出るという、なんとも慌ただしい天気でした。

宿に帰ると、疲れているだろうと思いきや、夕食後には砂浜へ散歩に出かけ、サンゴや満点の星空にも出会うことができました。

★3日目(12月23日) 屋久島観光→鹿児島へ

この日は少し屋久島の名所をめぐることができました。千尋(せんぴろ)の滝を眺め、屋久杉自然館では、屋久杉の土埋木(どまいぼく)を活用したキーホルダーづくりも体験。そのあとは志戸子ガジュマル園にも寄ることができ、南国独特の植生もガイドさんの案内のもと、しっかり学習することができました。

夕方には高速船に乗り、鹿児島へ移動。翌日は最後のプログラム、鹿児島大学の訪問です。

★4日目(12月24日)鹿児島大学→桜島→鹿児島空港→伊丹空港

鹿児島大学農学部を訪問。森林科学専門で農学部長の寺岡教授、動物・昆虫学専門の坂巻教授の特別講義を受けました。実際に行くことができなかった屋久島の西部林道のお話など、もう一度屋久島に戻りたいと思うくらい興味深いものでした。

鹿児島大学の大学院に在籍している桂高校卒業生の蜂谷くんも参加してくれた発表会では、期間中寝る間も惜しんで準備した発表を見ていただきました。グループごとに屋久島の農業や自然環境についてまとめた資料を作成、1年生にとっては、2、3年生の先輩と発表資料を一緒に作ることができる貴重な時間となったことと思います。先生や学生さん方からも様々な意見やご指摘をいただき、また今後につながる経験ができました。

構内を見学、昼食をすませてからは、大学からほど近い桜島を見に行きました。よく噴火をしているようで、風向きによっては灰をかぶる日もあるとのこと。鹿児島の農業にも特殊な事情がありました。

4日間、本当にたくさんの経験を積み、貴重な時間を過ごすことができました。この取組は、1月9日(木)実施の「TAFS研究成果発表会」でも発表し、公式インスタグラムにも多くの写真とともに記事をアップしています。多くの方のご協力により実施することができましたこと、感謝申し上げます。

ありがとうございました。

農場部

世界文化遺産 天龍寺訪問

11月16日(土)、TAFS第2研究群菊研究班の生徒3名が世界文化遺産臨済宗天龍寺派大本山天龍寺を訪問し、フジバカマと蜜蝋を使用した和蝋燭を奉納しました。

TAFS第2研究群菊研究班では、現在フジバカマの保全・普及活動を行っており、私たちが行なっている活動内容を、宗務総長である小川湫生様にお話しさせていただきました。養液栽培のシステムや和蝋燭の製作方法について、様々なご意見をいただきました。

また、曹源池庭園にはフジバカマが植栽されておりますが、今年の開花状況や、アサギマダラが飛来しなかったなど、御住職が日々体感されておられる気候・環境の変化なども伺いました。

さらに御住職から、槽源池庭園や雲龍図の秘密等を御案内いただき、天龍寺の様々な事柄を自らの人生とともに伝えていただく事で、これまでの活動について気づかされることが多く、とても勉強になりました。この出会いから得られた新しい発見をもとに、これからも活動を頑張ります。

阪急トート広場での寄せ植え体験

11月15日(金)阪急洛西口高架下「トートひろば」で、3年生資源工学選択生徒が、植物クリエイト科で栽培したシクラメンやハボタンなどを利用し、寄せ植え体験会を開催しました。

桂高校は、阪急阪神ホールディングス様と協力し、花壇の作成や駅前広場での販売実習などを継続的に行っています。

その一環として本体験会を開催し、地域の方を中心に30名あまりの方に参加をしていただきました。皆様桂高校で栽培された植物を手に取り、喜んでいただき、生徒にとって有意義な活動となりました。

PTA花壇の植え付け

11月12日(火)植物クリエイト科2年生と、PTAの方々で、校門前の花壇の植え替えを行いました。

本年度は、春に続き2回目になりますので、皆さん手際よく植え付け作業をしていただきました。

来校された時にはぜひご覧ください。

東北大学訪問

11月2日(土)3日(日)の2日間、TAFS第2研究群芝研究班の生徒を中心に、9名の生徒が宮城県仙台市を訪れ、東北大学でのN2O調査実験の圃場視察とディスカッション、鳴瀬川河口・堤防での芝の生育状況の確認を行いました。

本校は東北復興プロジェクトの一環として、芝による防波堤緑化の研究を2012年に開始しました。これを契機として様々な方とつながり、現在はMAP利用によるN2O削減に関する研究で、東北大学様と水ing株式会社様と共同研究契約を締結しております。

初日は、大崎市鹿島台にある生命科学研究科附属湛水生態系野外実験施設を訪問し、東北大学大学院生命科学研究科教授の佐藤修正先生と特任助教大久保智司先生から、フィールドワークを通して、今後新しい調査活動で使用する資材や、機械の使用方法について学びました。また、MAPの利用による堤防の芝の生育状況の観察や、緑化の様子を視察しました。

2日目は東北大学を訪問し、東北大学でのN2O研究の進捗状況や、私たちの研究活動報告を行い、新しい調査研究に向けて、ディスカッションをさせていただきました。

大学の先生方と直接ディスカッション等を行う事で、様々な角度からお話を聞くことができ、私たちの研究活動の理解と、今後の取り組みについて具体的な計画を立てることができた有意義な2日間でした。