教育内容

- >

- 教育内容

- >

- 【連携】特色ある教育活動

- >

- 連携基礎「伝える力」

教育内容

2018年05月01日

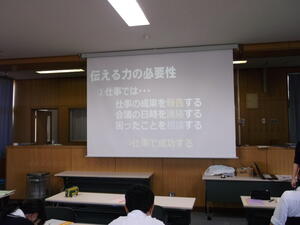

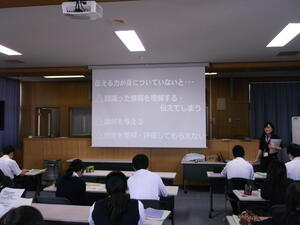

今回は「伝える力」をテーマに授業を行いました。

人に何かを伝えるとき、何が大切で何がいけないことかをこの時間で学習しました。

まず始めに、良い例と悪い例の模擬面接を教員2人で実演しました。良い例の教員は身だしなみを整え、正面を向き、大きな声ではきはきと話していました。一方の悪い例の教員は身だしなみが整っておらず、下を向いてぼそぼそ話しています。

面接官役の生徒たちの反応を見ても前者のほうが良い印象を受けているのは一目瞭然でした。

実は一口に「伝える」といっても情報には目の情報・耳の情報・言葉の情報があり、人は目の情報・耳の情報・言葉の情報に矛盾があるとき、優先させるのは目の情報が55%、耳の情報が38%、言葉の情報が7%と言われています。これはメラビアンの法則と呼ばれています。

つまり、伝えたい内容が良くても見た目に問題があると、うまく伝わらないということです。2人の模擬面接では話す内容は全く同じだったのですが、悪い例ではほとんど話す内容が伝わらず、目の情報がいかに大切かがわかりました。

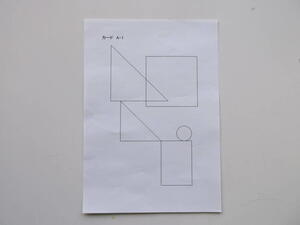

その後は2人1組のグループワークで言葉の情報だけでいかに相手に正しく伝えられるのかを実践しました。

イラストを相手に見せずに伝えるシンプルなものですが、生徒たちは細かいところを相手に伝えるのに苦労しています。

完成図を見ると、完璧に合っている組もあれば微妙な間違いをしている組など様々な結果がでました。

その次に2つ目のグループワーク「ブレイン・ストーミング」を行いました。

これは他人の頭脳を嵐のようにかき混ぜるということで、集団でアイデアを出し合い、1人では考えつかない発想を組み合わせて、斬新なアイデアを生み出すための発想法です。

テーマは「よい自己紹介・よくない自己紹介」です。

2種類の付箋を用意し、各班で意見を出し合っていました。

みんな様々な意見を出し合っており、教員の私たちも考えつかなかった発想などもあり生徒一人一人の個性が出ていました。

最後は各班の代表者が発表し、自分たちの班にはない意見なども発見していました。

今回の授業で学んだ「伝える力」を参考に、次回は個人の「自己紹介文」発表に向けて取り組んでいきます。

Copyright (C) 京都府立木津高等学校 All Rights Reserved.