学校生活

各学年数名、合計十数名で活動しています。

活動日は、水曜日を中心に、金曜日にミーティング、月1回程度土日に活動しています。

莵道高校だからこそできる活動をしています。生徒の皆さん、学校林を散策したり、中庭に畑をつくって作物を育てたり、魚類の調査をしたり、なかなか経験できないことを一緒にやりませんか?

<活動内容>

魚類調査、キッチンサイエンス(身近な科学実験)、生物標本作成、昆虫採集、化学実験、物理実験、水質調査、他クラブとのコラボ活動、生物を題材にしたゲーム作り、莵道祭の展示、大会での研究発表 など

午前中、動物園を訪問し、午後から日本生物教育学会に参加しました。

動物園では、生き物の匂いや大きさなど、インターネット動画像ではわかりにくいにくい情報が得られます。

日本生物教育学会では、中高生ポスター発表に参加し、発表を行いました。

学会参加の様子_<<リンク>>

JT生命誌研究館と関西大学社会安全学部を見学しました。

JT生命誌研究館では、立体的な展示物が多く、生物の微細な構造や生命史などについ深く知ることができました。

関西大学では、大学に関する質問に答えていただくとともに、体験的な実習をさせていただきました。

実験に使用するハゼの採集を行いました。

外来魚のヌマチチブを中心に採集しましたが、昨年に引き続きゴクラクハゼも採集できました。

ゴクラクハゼは南方系のハゼで、温暖化の影響で、遡上してきたものと思われます。

ヌマチチブは、学校で解剖し、寄生虫の有無を調査します。

今年は、一人1テーマ研究を行いました。

「植物の器官形成」、「淡水魚の寄生虫」、「土壌の働き」、「野鳥観察の方法」、「動物標本の作製」、「キッチンサイエンス」などなど、途中のものも多くありますが、面白い結果が出た研究もあります。

これから、さらに探究していきます。

国立国会図書館関西館を訪問しました。

迷子になりそうな巨大な書庫を見学させていただきました。

本だけでなく、新聞や学術雑誌、図鑑などなど、興味深いものがたくさんありました。

防災装置や自動書架システムなど、本を守り活用していく仕組みを知ることができました。

本に囲まれて幸せな時間を過ごせる素晴らしい施設でした。

※国立国会図書館関西館の皆様、貴重な機会をいただきありがとうございました。

夏休みに莵道高校科学部の合宿を行いました。

合宿では、夜間の森林観察や天体観察等、普段体験のできない活動を行います。

夜間に調査をするため、夕食は少し早く、皆でカレーを作りました。

例年行っている水生生物調査では、小さな魚や小さな水生昆虫が多く見られました。

水温もやや高く。例年より小型で、数が多いことから、繁殖期が早まっているのかもしれません。

みなさん、こんにちは、部長です。

科学部では、中庭に畑を作って、さまざまな作物を育てています。4月末に植えたナスとパプリカ、エダマメはいつの間にか、大きな成長を遂げており、5月上旬に長さを測ってみると...

ナス→30センチ パプリカ→19センチ エダマメ→30センチとなりました。

また同じ畑で育てているジャガイモも、葉が茂ってきたり、春先から育てていたコマツナとチンゲンサイは収穫することもできました。今年は、暖かくなったり、寒くなったりと天気や気温の差が激しく、また雨も多く降っていますが、野菜は元気に成長しているようです。

みなさん、こんにちは、部長です。

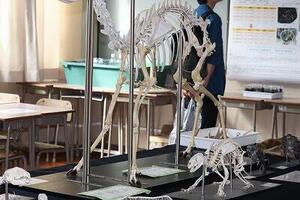

科学部では今年の新入部員を絶賛募集中です。理科が好きな人もそうでない人も、畑を耕したり、さまざまな動物の骨格標本を作ったり、学校の裏山に暮らす動物や鳥を調べたり、魚釣りや合宿に出かけたりして、一味違う高校生活を過ごしてみませんか?

他の部活との兼部もOK、女子部員も文系科目が好きな人も大歓迎です。少しでも興味があればぜひ、莵道高校のホームページから科学部のページをのぞいてみてください。

3学期も終わり、季節は春を迎えようとしています。学校林で撮影される動物も、少しずつ春らしさを感じる写真が増えてきたように思います。特にニホンジカの雄にとっては角が生えかわる時期であり、今までの角が抜け落ちて新しい角が生えてきます。2本の角が落ちるタイミングはバラバラなので、今回も片方の角だけが落ちた雄ジカが撮影されました。他にも、冬の間は巣ごもりをしていたアナグマが動き出していました。温暖化の影響なのか、近年は年末まで活動しているアナグマですが、1・2月はしっかり冬ごもりをして、3月になってまた姿を現しました。これら動物の生態を見てると、春になるんだなと感じますね。

莵道高校の学校林にセンサーカメラを設置して動物の調査を始めてから8年が経ちました。この間、哺乳類だけでも15種、鳥類を含めるともっと多くの動物が撮影され、学校の裏山でこれだけの動物が見られるのかと驚いています。継続して調査していると、特定の種類が増えていったり、減っていったり、今までいなかった動物が来るようになったり、さまざまな変化を見ることができて楽しいです。

生徒の皆さんが通っている校舎のすぐ横に、たくさんの動物が現れる森があり、その動物が夜な夜な校舎の方までやってくることもある。莵道高校って、すごく面白い学校だと思います。

学校内では、校舎の建物にぶつかって死んでいる鳥がたまに見つかります。今回、そうやって事故死したキジバトとヒヨドリを使って、剥製作りに挑戦してみました。

剥製は骨格標本とは違い、作成にあたって非常に繊細な作業が必要です。羽毛を汚さないように内臓を取り出し、筋肉を除去し、防腐剤を塗ったりと、知識や技術がなければ形すらまともに保てません。そんな剥製作りを、わずかな資料とインターネットだけを頼りに、とりあえずやってみました。当然、途中は「これどうなってるの?」「一体ここは何なの?」といった状況の連続で、よく分からないまま進めたところも多々あります。

結果だけ見ると、およそ自信満々に見せられるようなものを作ることはできませんでした。しかし、何とか形だけはバラバラにならず、完成させることができたと思います。見る角度によっては、それなりに見えるような気もします。初めて作った剥製としては、決して悪いものではないかも知れません。今回の経験を、次の剥製作りに生かしていきたいですね。

皆さん、こんにちは、部長です。

莵道高校の周辺にはたくさんのニホンジカが生息し、学校敷地内でも時々見られることがあります。科学部で二ホンジカの頭の骨格標本づくりに取り組みました。まずは水で煮込んでいきました。煮込む際に炭酸ナトリウムを入れると、肉が柔らかくなり、骨から剥がれやすくなります。普段の授業では絶対に体験できない活動ですので、部員たちは皆興味津々の様子でした。

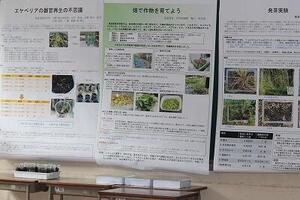

種子の散布型というのがあります。これは生物基礎の授業でも登場するのですが、植物が種子を散布するときに、どのように行うかのタイプになります。例えば、風散布型は、タンポポの綿毛のように、種子を風にのせて遠くまで飛ばすタイプです。動物散布型は、動物に食べられてお腹の中に入り、別の場所で糞と一緒に出てくるなど、動物によって遠くへ運んでもらうタイプです。中でも風散布型は、風にのってしまえば信じられないくらい遠くまで運ばれることが特徴で、海を渡って別の島まで散布されたり、移動距離が世界レベルになったりします。そんな風散布型の種子について、学校内にどのような種子が飛んでくるのか、調べてみることにしました。

適当な大きさのボックスに買ってきた園芸用の土を入れ、学校内のあちらこちらに設置しました。そのまま置いておけば、飛んできた種子が発芽し、伸びてくるはずです。場所によって飛んでくる種子に違いがあるのか、そもそも本当に植物が生えてくるのか......。やってみないと分からないことも多いのですが、しばらく様子を見ていきたいと思っています。

科学部が学校林内に設置している赤外線センサーカメラは、赤外線により動物の体温を感知して自動撮影するカメラです。体温を感知しているので、哺乳類だけでなく、恒温動物である鳥類もよく撮影されます。むしろ、昼間は哺乳類よりも鳥類の方が活動しているので、明るい時間に撮影された写真はほとんど鳥類だったりします。実際、撮影された写真データを集計すると、20%くらいは鳥類です。

現在、科学部では学校林における鳥類の調査を進めています。センサーカメラで撮影されるのは一部の種類だけだと思われるので、録音装置(ICレコーダー)によって鳴き声を記録し、そこからどのような鳥類が学校林にいるのかという調査を始めています。哺乳類だけでなく、鳥類や昆虫類など、さまざまな分類の生物相が分かってくれば、学校林がますます面白くなってきそうですよね。

※この記事は科学部の部長による活動報告です。

皆さん、こんにちは、部長です。暖かい日が増え、春がすぐそこまでやってきたのを確かに感じられる日が続いていますね。

学年末テストが終わって最初の部活動では、畑にコマツナとチンゲンサイを植えました。チンゲンサイは、畑にそのまま種を蒔きますが、コマツナは、畑に種を蒔くだけでなく、ポットで育てた芽を畑に移し植えることを考えています。収穫まではまだまだ時間がかかりそうですが、美味しい野菜を収穫できるように努力していこうと思います。

※この記事は科学部の部長による活動報告です。

皆さん、こんにちは、部長です。寒くなったり、暖かくなったりと体調を崩しやすい日が続いていますね。

科学部では、「風散布種子」に関する調査を新たに始めました。プラスチックボックスの中に土を入れて、学校敷地内の様々な場所に置き、どのような植物が生えてくるのかを調べていきます。今回は使用するプラスチックボックスの底にドリルで穴をあけ、土を入れるための準備を行いました。新たに始める調査ですのでどうなっていくか分かりませんが、面白い発見を得ることができたら嬉しいですね。

2月になって、急に寒い日が増えてきていますが、それに伴って、宇治市でも雪が降るようになってきました。日本の哺乳類の多くは冬でも活動しているので、今回回収されたデータの中には、雪の中で撮影された写真もありました。

科学部が学校林に設置しているセンサーカメラは赤外線(体温)に反応するので、哺乳類だけでなく鳥類もよく撮影されます。その多くはキジバトやハシブトガラスなのですが、今の時期は冬鳥であるシロハラやトラツグミも撮影されます。シロハラは森林で見られる冬鳥としてこの調査を始めた初年度から撮影されていましたが、トラツグミが撮影されるようになったのはここ3~4年です。鳥類の生息分布も、年ごとに微妙に変わってきているのかも知れませんね。

※この記事は科学部の部長による活動報告です。

皆さん、こんにちは、部長です。2月もあっという間に過ぎ去ろうとしていますね。

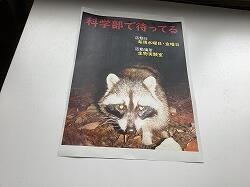

来年度の新入生に向けた科学部の紹介ポスターが完成しました。ポスターは2枚作成し、1枚目は学校の裏山のマスコット的存在であるアライグマを大々的にポスターの主役に抜擢したものです。2枚目は中学のとき美術部だった1年生が可愛らしい絵を描いてくれたのですが、莵道高校のマスコットキャラクターに関わる挑戦的な作品となっております。作成したポスターは4月から校内に掲示する予定です。少しでもポスターを見て、科学部に興味を持ってくれる人がいれば嬉しいですね。

この度「科学部部長のひとりごと」は第20回を迎えることができました。こうやって科学部の活動内容を書き出していると、やはり科学部はなかなか面白い部活だと感じます。読んでくださっている皆様に心から感謝します。

※この記事は科学部の部長による活動報告です。

みなさん、こんにちは、部長です。相変わらず寒い日が続いておりますが、少しずつ暖かい日が増えてきたり、梅が咲いたり、鳥の鳴き声や花粉などで春が確かにやってきていることを実感させられますね。

来年度の新入生に向けた部活動紹介ビデオの作成を、科学部でも行いました。ネタバレになってしまうので詳しくは話せませんが、20年以上前にアメリカで公開されたホラー映画の予告映像のパロディとなっています。科学部らしい面白さと意味不明さを備えた、想像以上の傑作ができたと思っております。作成したビデオは4月に昇降口前のモニターで流す予定だそうです。少しでも多くの新入生にこのビデオを見てもらい、科学部に興味を持っていただけたら嬉しいですね。

ちなみに、科学部では現在も新入部員を募集しています。1年、2年のみなさん、今からでも科学部に入りませんか?理科が好きな人もそうでない人も、畑を耕したり、さまざまな動物の骨格標本を作ったり、学校の裏山の動物を調べたり、魚釣りや合宿に出かけたりして、一味違う高校生活を過ごしましょう。他の部活との兼部もOKだし、女子生徒も文系科目が好きな人も大歓迎です。少しでも興味があればぜひ、ホームページの部活動紹介から科学部のページを覗いてみてください。

※この記事は科学部の部長による活動報告です。

みなさん、こんにちは、部長です。

みなさんはこの寒い時期に種を蒔いて育つ野菜があることを知っていますか?科学部では、この2月に種を蒔いて3~4月の収穫を目指す野菜として、小松菜とチンゲンサイを栽培予定です。今回は畑に直接種を蒔くのではなく、腐葉土を入れたポッドに小松菜の種を蒔いて、芽が出てから畑に移して植えることにしました。早く芽が出てきて、やがて収穫できることが待ち遠しいですね。

Copyright (C) Kyoto Prefectural Todoh Senior High School. All Rights Reserved.